新華社上海12月29日電(記者許曉青 王晶晶)以近百名考古學家為後盾,規模上千人的攝制團隊,歷時3年、累計行程4萬多公裏,抵達國內230多處遺址、博物館、考古現場等,為觀眾呈現一場中華文明考古「盛宴」——大型紀錄片【何以中國】。

由國家文物局和中共上海市委宣傳部指導的【何以中國】首播以來,不僅收獲高收視和好口碑,在考古學界也贏得廣泛贊譽。

如何用紀錄片鏡頭,讓遺址「蘇醒」,讓文物「說話」?走過百余年的中國現代考古學又是如何實作這次大規模的「跨界」和「出圈」?這部紀錄片又能帶給觀眾哪些新知識和新感悟?記者近日專訪了【何以中國】紀錄片主創團隊。

「專案啟動才發現把問題想簡單了」

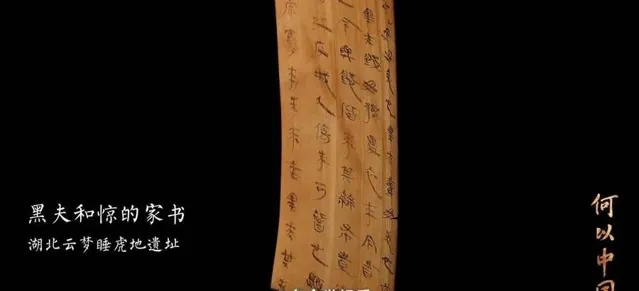

從遙遠的秦代走來,「黑夫」與「驚」兄弟倆2000多年前在行軍途中發出的家書,奇跡般地保存至今。在20多個世紀後,盡管木牘上的隸書墨跡早已斑駁,但字裏行間透出兄弟倆對整個大家庭的掛念。

影片截圖:紀錄片呈現湖北雲夢睡虎地遺址出土的簡牘。

第一集【秦漢】開篇就聚焦因考古發掘而被今人重識的歷史小人物。從湖北雲夢睡虎地發現的木牘家書開始,展現的是秦漢時期中華民族追求「書同文、車同軌」,邁向統一國家的行程。

【何以中國】總導演幹超和北京大學考古文博學院副教授秦嶺向記者回憶,2021年專案啟動後,「才發現把問題想簡單了」,因為這顯然不是將最新考古成果逐一羅列,就能輕而易舉完成的「視聽化」改造,這是一次空前的探索。

「單是案頭工作就做了數百萬字,指令碼撰寫達40萬字,部份篇章甚至‘十易其稿’。」秦嶺說。

「為了還原考古現場,有的畫面修改了40多稿,實際只出現幾秒。」幹超補充道,考古工作者絕大部份時間在田野中,他們精於專業,很多人著作等身,但未必善於言辭。而且,團隊從一開始就確定采用「非采訪式」敘事,由解說員的畫外音及演員還原現場的表演來呈現。因此,如何把各種專業術語和科學數據,轉化為老百姓都能看懂的紀錄片,這個難題,始終考驗著主創團隊。

「這是一輩子都無法想象的拍攝」

當考古現場成為遺址公園,文物整建制地入藏博物館,遺址和文物背後的故事仿佛走入「殿堂」。而【何以中國】希望拍出「與博物館截然不同的感受」。230多個拍攝點,分布於全國20個省份,即使是考古工作者也幾乎無法逐一抵達。

「在攝制過程中,我們最遠去到了新疆伊犁草原,有時幾個攝制小組在多地同時開工。我們越來越意識到,這是一次不可重復的罕見拍攝,大批文物在鏡頭前集結,一些重要遺址的發掘現場被完整還原。多位考古學家激動地對我說,‘這是一輩子都無法想象的拍攝’。」幹超回憶。

中國社會科學院考古研究所史前考古研究室主任李新偉說,在第三集【星鬥】中,攝制組巧妙呈現了新石器時代中期西坡、大汶口、淩家灘、牛河梁等不同地域間生產生活和信仰的交流,真正呈現了燦若星河的中華文明「開出一朵彼此有著內在連結的花朵」,而「花」與「華」同源,也是對中華民族起源的表達。

在近十年來的考古新發現中,安徽含山淩家灘遺址的「07M23號墓」頗具震撼力。隨葬玉石器多達300余件,彰顯墓主人的地位和威儀,攝制組邀請考古學家吳衛紅、張小雷,結合考古發掘記錄,完整復原了玉石器隨葬的過程與全貌。

影片截圖:考古學家推演「復原」的安徽含山淩家灘遺址07M23號墓隨葬玉石器初始擺放位置場景。

絕大部份文物都在出土後妥善歸藏於專用庫房,而在【何以中國】裏,文物以原來使用的方式被呈現,回到更接近初始的狀態。

「我們想探尋浸入血脈的特質與精神」

就在【何以中國】首播當日,12月9日國家文物局釋出了中華文明探源工程最新成果。釋出會上提到:「古國時代可進一步細分為三個階段。」

【古國】也是【何以中國】的重要篇章。在這集中,良渚水利工程結構布局等將運用三維建模技術復原亮相。參與虛擬復原良渚古城以及部份祭祀場景的考古學家王寧遠激動地說「此次攝制是迄今為止最好的」。

影片截圖:攝制組運用三維建模技術「復原」的良渚俯瞰場景。

中華民族有著悠久的歷史和燦爛的文化,中華文明延續發展至今的內在脈絡是什麽?中華文明強大的韌性和生命力是如何造就的?這部紀錄片試圖回答。【何以中國】總監制、國家文物局政策法規司司長金瑞國說,「我們想要探尋的是浸入血脈的中華文明特質和中華民族精神,從中找到我們之所以為‘中國人’的文化基因,這是中華文明的起源,也是文化自信的根源。」

讓攝制組難忘的是,當【何以中國】走入上海中小學校試播,一雙雙好奇的眼睛緊盯著超高畫質呈現的文物和遺址,隨著片中敘事的展開,可以感受到一顆顆「種子」正在孩子心田萌動、發芽。

恰如【何以中國】解說詞所述——無論如何,器具本身只是一種實物形式的載體,它真正要表達的是人們寄予這種載體之上的精神信仰。

中華文明探源工程一至四期首席專家、北京大學考古文博學院教授趙輝這樣評價【何以中國】,它既是中華文明的歷史縮影,也是對百年中國考古學史的真摯紀念。