由於日本是低欲望的鼻祖,我們現在所經歷的事情,大致都能在過去的日本找到原型。

所以搞清楚日本經歷過的事,對了解 我們正在經歷什麽 ,和 未來將會發生什麽 ,很有借鑒意義。

01

重建➱騰飛➱泡沫

日本泡沫經濟,指的是上世紀85-90年代,日本經歷過的一場虛擬經濟高速膨脹的時期。怎麽形容呢,大概就是錢隨便花,東西隨便買,喜歡的女孩隨便追……

這樣的好日子是怎麽來的?

得從二戰後期美軍扔下的兩顆原子彈說起……

戰後的日本滿目瘡痍,百廢待興。

1945年底,開始非軍事化的經濟恢復;

1947年出現第一波嬰兒潮——「團塊世代」;

1950年韓戰,「特殊景氣」時代開啟,軍工生產恢復,美國的大量訂單及投資,惠及了各個行業。

此後,日本走上了飛速發展的直通車,一發不可收拾。

標誌事件有:

1)東京塔從開建到完工,只用了1年半,是當時世界最高塔,也是日本戰後信心恢復的重要標誌。

2) 1959年,平民出身的美智子與當時的皇太子(後來的明仁天皇)大婚,美智子成為日本民眾的精神偶像,開啟「日本夢」的新時代。

3)1960年,日本國會透過「美日安保同盟條約」,城市化開啟,大量年輕人從農村湧入城市,從各地湧入東京。

在大城市上班的人越來越多,出現了通勤「高峰期」,甚至衍生出一種職業叫「推屋」,就是我們能在各種影片上看到的,專門負責把人給硬塞進地鐵的工作。

再後來,又有了「剝屋」的工作,負責把擠上去的人給拉下來——「別上了,別上了」。

4)1964年,東京奧運會成功舉辦,日本人真正找回了自信!

5)1968年,日本成為了國民生產總值僅次於美國的第二經濟大國。

日本生產的汽車、電器、電子消費品行銷全球,並且在與美國的貿易中長期保持順差。

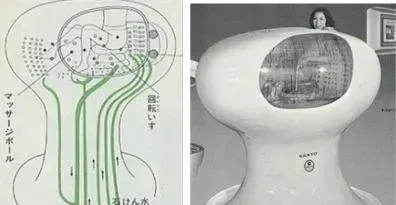

6)1970年,日本大阪舉辦了世博會,向全世界展示日本的工業科技。當時人氣最高的是「自動洗人機」。

經濟飛速發展也伴隨著嚴重的工業汙染和資源消耗的問題,1973年的石油危機使得日本人瘋狂囤積衛生紙。

不過瑕不掩瑜,日本經濟仍然在80年代走向高潮。

以上,我大致捋了一遍日本戰後經濟快速發展的過程,不得不提的是,日本的迅速崛起,離不開集中力量辦大事的 「1940體制」。

這是一種戰時動員的舉國體制,核心要素包括以銀行為中心的間接融資體系、壟斷大企業主導重工業發展、打土豪分田地。

溫鐵軍老師曾分享過一個觀點,他說二戰後成功承接產業轉移的國家,基本實行的都是國家主導的經濟體制,因為早期轉移的制造業,大多是勞動密集型的 「血汗工廠」——高勞動強度、低人權保障 ,若沒有一個強有力的軍管體系,不可能搞得成。

日韓如此,後來的中國大陸也是如此,現在的越南則在重復東亞三強走過的老路。

反面教材是印度,由於太「散裝」,所以搞不動基建,搞不了產業轉移,也就沒法工業化。

西方理論界把上述體制解讀為 國家資本主義。

總結一下,日本戰後經濟快速騰飛的原因有:

❶ 自上而下的管制經濟體制,建立起出口導向型經濟;

❷ 友好的國際環境,承接了第一次產業轉移;

❸ 人口紅利形成了比較優勢;

❹ 吃苦耐勞的國民精神。

看著是不是特眼熟?要不怎麽說東亞儒家文化圈的崛起之路,都是一個模子刻的呢。

工業化末期,產能過剩導致資本過剩,過剩的產業資本轉化為金融資本,追逐資產,制造泡沫,搶奪存量財富。

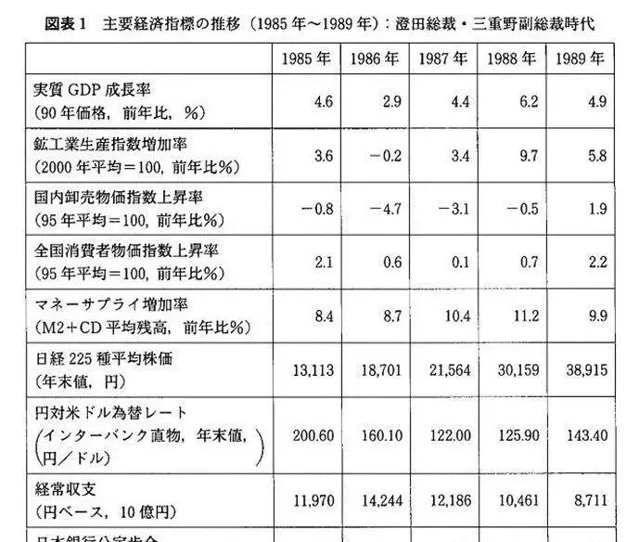

1985年之後,日本經濟逐漸走向泡沫化:

❶ 日元升值,出口受阻 ,實體經濟遭受打擊;

❷ 石油危機結束之後的低通脹環境;

❸ 利率下調,貨幣泛濫,金融資產價格瘋漲;

❹ 人類愚蠢的從眾心理,越漲越買。

大量資金進入房地產和股市,數以千萬記的日本人一夜暴富。

錢來得太容易,生活就變得奢靡。

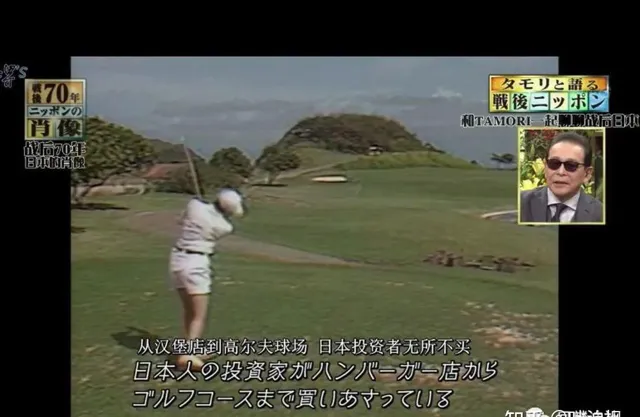

日本到處是歌舞升平,燈紅酒綠的景象,高爾夫迅速平民化,布加迪威龍在街上成群結隊。

當時的日本還流行吃金,什麽金箔烏冬,金箔壽司卷充斥著各種高檔餐廳,那玩意兒又沒味道,吃多了對身體還不好,瞎吃純粹就是為了裝x。

他們裝x還裝到了國外——全世界到處是買買買的日本人。

開公司的也很豪橫,還沒畢業的大學生,就敢開出預付半年薪金的條件......

既然泡沫時期那麽好,為什麽要刺破?

02

首先,泡沫時代是不是真的好?

有人說,那當然是真的好了,簡直富到流油。我們現在講資訊繭房,就是說,一個事兒你經常聽到的是單一方面的描述,時間長了,你會認為那就是事情的全貌。泡沫經濟的一面是燈紅酒綠、紙醉金迷和「輕輕松松一天賺一億」,而另一面則是 脫實向虛、制造業蕭條 ,以及 產業工人收入下降,生活成本上升。

當時,日本打工人的工作時間是全世界最長的,連歐美的競爭對手都看不下去,說:「他們 日本人太勤勞了 ,這對我們的企業是不公平的。」

但泡沫時期的打工人,雖吃苦耐勞卻賺不到錢。

先富們透過炒房,不光大發橫財,還推高了年輕人的生活成本。

有個叫渡邊的男人,透過貸款買房 ➠ 抵押貸款 ➠ 再買房 ➠ 再抵押再買房的迴圈模式,空手套白狼般地積累起天量的財富。

而在此之前,他只不過是停車場的包租公而已。在紀錄片中,他意味深長地說:「那真是個好時代啊,好時代。」

廢話,讓他躺贏的時代,他會說不好麽?

但當時的日本人全都能參與到炒房這個大富翁的遊戲嗎?

肯定不可能嘛,都去炒房,沒人搞生產,他吃啥?

炒房的遊戲規則就是「先富壓榨後富 」——接盤者不僅面臨極高的成本,還將扛下巨大的風險。

先富們炒房賺錢,後生仔註定望房興嘆。

那個時代互聯網還沒有普及,能在媒體上拋頭露面被人們看到的,無疑是「既得利益者」,但並不表示不存在「沈默的大多數」。

這種現象其實很常見,2020年伊朗爆了個大新聞,很多自媒體大號研究起伊朗的歷史,翻出巴列維王朝時期青年們讀書聚會的照片,就說革命之前的伊朗更好。

然而,聚會趴體買奢侈品這樣的照片根本描繪不了普通群眾的生存狀態,那不過是資產階級的日常而已,就像一提到民國,有些人首先想到的總是才子佳人,完全忽略掉孔乙己、祥林嫂、閏土才是民國的代表。

民國是大資本、大買辦、大官僚、大地主的好時代,卻是無數個閏土的壞時代。

所以泡沫時代到底是不是好時代?

要回答這個問題,恐怕得看話筒在誰手裏。

時代把紅利發給一些人,註定要以另一些人的犧牲為代價 。

野口悠紀雄在書中寫道:

如果不勞而獲的人越來越多,就說明社會正在走向錯誤的方向。80年代泡沫經濟時期,就屬於這種情況。運用理財技術就可以不付出勞動而獲得收益,或者依靠空手套白狼地開發高爾夫球場,就可以累積起龐大的資產,甚至倒買倒賣美術作品也能獲得巨額利潤。

日本戰後經濟的快速發展源於日本人的勤勞苦幹,當「勤勞致富」被人嘲笑的時候,經濟發展就脫離了常識,原因很簡單,整個社會的資源和財富並沒有增加,一些人一夜暴富,就意味著更多人跌入貧困之中。

從哪裏可以看出泡沫時代,對日本年輕人來說不是一個好時代呢?

生育率!

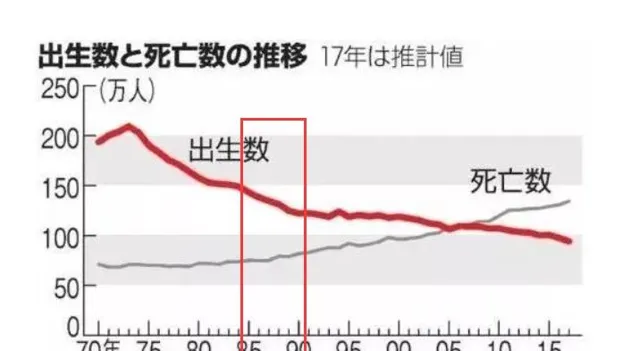

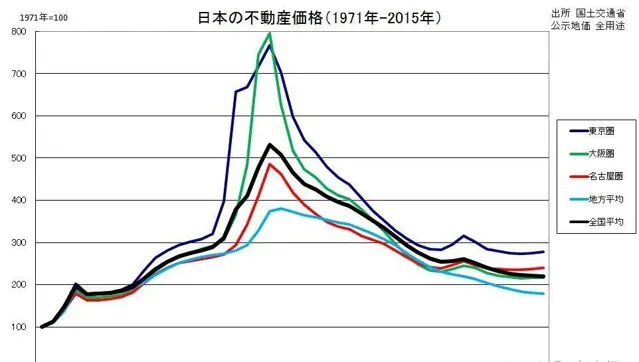

1985—1990年的泡沫時期,是日本房價狂飆突進的5年,而日本的年輕人,卻用實際行動讓日本撲街了。

日本新生人口的減少貫穿了日本整個城鎮化提速和房產泡沫化過程 ,泡沫破裂之後,日本新生人口降低的斜率明顯放緩。1994年日本經濟緩慢回升,新生人口數也稍微向上波動了一下。可見, 生存環境才是影響年輕人生育意願的最主要因素。

很多人都認為日本是因為泡沫破裂經濟滑入「失去的30年」,生育率才低的。

其實這事說反了,瑞士信貸的陶冬有一篇爆款文章叫【人口懸崖】,寫道:

日本九十年代房地產泡沫的破滅, 有日元匯率急升和事後央行政策失誤等一系列原因,不過最大的基本面原因在筆者看來是人口結構的逆轉, 人口結構迅速老齡化,是日本房地產市場一蹶不振的根本原因 。老子說:「反者道之動」。

曾經以吃苦耐勞著稱的日本人躺平了,變成了「平成廢宅」,而曾經物欲膨脹紙醉金迷的日本人,卻連最基礎的消費欲望都在快速下降……

日本陷入了老齡化和低消費的消極迴圈,高房價消滅了年輕人的欲望,也消滅了日本的社會活力。

03

陰謀論

最值得重點討論的,是日本經濟泡沫破裂的過程,因為 擺在我們面前的,也有一個大泡沫 ,「看得見的手」正面臨著政策選擇,而泡沫一旦刺破,很多人的生活都會發生天翻地覆的變化。

泡沫破方式有且僅有兩種:一個是 拖 ;一個是 戳 。

反應在經濟決策的兩難選擇上,就是長痛還是短痛。

拖,就是中國現在所用的策略,即透過行政手段,控制住房產交易,再逆周期地緩慢收緊流動性,推動「去杠桿」。

戳,就是日本用過的方式,壞處是容易背負罵名,好處是早死早投胎,可以快速進入下一輪周期。

問題是,日本的決策者是故意戳破泡沫的嗎?

如果真是故意的,其決策邏輯又是什麽呢?

有個叫Richard Werner的貨幣經濟學家,寫了本叫【日元王子】的書,闡述了一個非常陰謀論的觀點,即 日本央行不光親手刺破了泡沫,甚至連泡沫本身,都是他們故意制造出來的。

你肯定想說,這不是神經病嗎,但他卻有一套很能說服人的邏輯。

首先,日本央行的大佬們有迫切的改革欲望,他們認為「1940年體制」已經變成了日本進步的阻礙。

上世紀70年代,資本主義世界發生了漫長的 滯脹危機 , 肯恩斯主義破產,新自由主義成為統治世界的潮流思想, 「大政府」那套,越來越不受待見。

80年代中後期,社會主義陣營頻頻發生危機,「自由市場」在思想界已經被拔高為「人類歷史的終結」,成了無可辯駁的政治正確。

也就是說,在當時的日本精英階層中,分化出了一少壯派,追求將「戰時管制體制」改革為「自由市場體制」。

另外,央行和政府的矛盾始終是千篇一律的,政府關註眼前,希望央行維持寬松,好刺激就業爭取民眾支持。比如杜林普在任的時候,天天對美聯儲罵罵咧咧,認為松得還不夠。

但央行則考慮得更長遠,希望能獨立決策、維護幣值。

也就是說,日本央行希望脫離大藏省的控制。

這個大藏省,是戰後日本經濟部門最牛逼的機構,沒有之一。

它不光統管了日本的財政和稅收,還把持了金融和監管,相當於財政部+央行+銀保監會+證監會等一系列和國家印錢、花錢、收錢、監管相關的部門的集合體,它還透過分配經費、審批各省的年度預算方案等途徑,牽制和影響其他部門的決策。

這樣的大藏省,肯拱手交出「貨幣供給與定息權」?

日本央行所追求的改革,與其說是經濟結構改革,不如說是權力結構改革,那阻力不是一般大。

日本央行對這些道道,門兒清,於是覺得有必要發動 一場危機,讓憤怒的國民推動改革。

歷史告訴我們,沒有哪一場變革,不是在危機中發生的。——【日元王子】

流動性泛濫,就可以制造泡沫,而流動性收縮,就能刺破泡沫 ,這一放一收,就是一場巨大的金融危機。

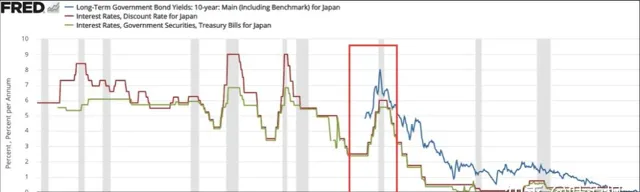

央行控制流動性的方式通常有兩個,一個是控制用錢的成本,即利率,另一個是控制貨幣量,比如我們常常參考的M2。

前面說日本央行受到大藏省的控制,定息和國債購買都由大藏省說了算, 但日本央行可以利用「視窗指導」,來控制貨幣供應量。

簡單說就是央行能夠決定各商業銀行的貸款額度,以及貸給誰。

Richard認為日本央行利用視窗指導,釋放了大量貨幣,造成了泡沫。

但為什麽說這是日本央行的陰謀呢?

終於輪到「那個戳破泡沫的男人」出場了,他就是三重野康,於1989年末上任日銀總裁,在短短8個月內,就加了3次息,直接導致了泡沫的破裂。

三重野康自詡為「通貨的看門人」,脾氣剛,敢於直接批評大藏省的寬松政策,時常發表鷹派言論,對過熱的地價與股市進行過嚴厲的批判:

工薪族努力工作一輩子也買不起房的社會是不正常的,必須緊縮金融,抑制地價上漲。日本銀行協會會長、住友銀行行長森川敏雄回憶道: 「在當時,抑制房價是無懈可擊的大義名份。」

所以大到主串流媒體,小到街頭巷議,民間輿論都對三重野康的「果斷措施」大加贊賞。

表面上,三重野康是不畏強權,勇戳泡沫的「民意代表」。

然而實際上,泡沫興起的那段時間,他是央行副總裁,並且架空了當時的總裁澄田智。所以 正是三重野康本人透過視窗指導這一工具,釋放了大量貨幣,推高了泡沫。 (這段描述寫在了澄田智的維基百科主頁上) 。

後來大藏省的官員腐敗案頻發,威信一落千丈,「日元王子」們開始擺脫大藏省的控制,最終於1997年透過了新的央行法案,大藏省也於2001年被拆分。

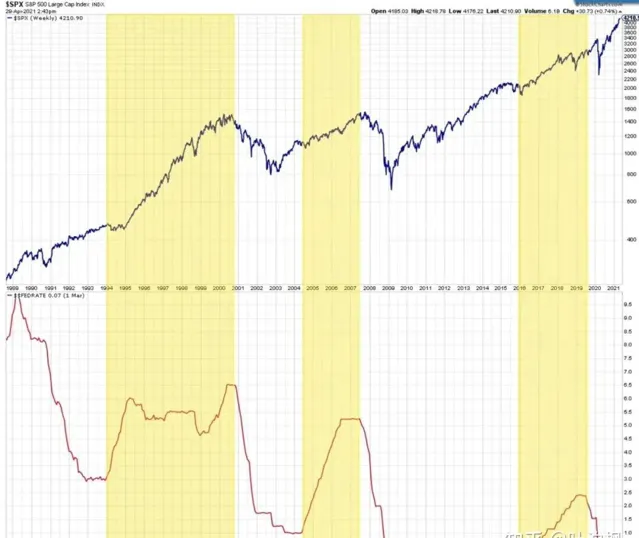

這裏面更復雜的細節就不展開了,也沒啥參考價值,日銀和大藏省的權力鬥爭肯定有,因為同樣的故事各國都發生過,比如80年代的美國,保羅沃爾克為了應對滯脹危機,力排眾議開啟加息,不光為美國贏得了一段長達20年的增長期,還爭取了美聯儲的獨立,至今都被奉為史上最偉大的美聯儲主席。

我們的央行前些年還和財政部發文互嗆,央行直屬的西南財經,也經常搞出一些打臉統計局的數據,核心問題都差不多,就是央行在追求決策的獨立性。

但硬要說是日銀一手策劃了這個局,我覺得就有點拿【三國演義】當正史看的嫌疑了。

上圖中,日本央行在75年代、80年代為應對石油危機造成的通脹,都加過息,對比著看,會發現90年代的加息顯然是常規操作,而且從振幅和頻率看,反倒顯得有些小心翼翼,「用藥過猛」的說法,顯然是事後諸葛。

1991年的時候,日本股市雖然已經跌了,但樓市才剛剛松動,媒體們還叫嚷著貨幣政策應該再收緊一些。其實日銀當時所面臨的局面,簡直可謂內憂外患,根本容不得他們從容做局。

三重野康擔任總裁時,央行的第一工作目標還是「維持物價穩定」。但是房子不算在CPI裏,所以即使房價漲上天,但在日元升值、油價走低的情況下, 日本的CPI一直處於較低的水平 ,1988年日本的CPI只有0.6%,所以 央行根本就沒有理由加息。

然而1989~1990年,國際局勢雲波詭譎,日本的CPI一下就漲到了2.5%,1990年底的時候,海灣戰爭已經醞釀出來了,油價飆升,CPI突破3%,央行再不加息,就說不過去了。

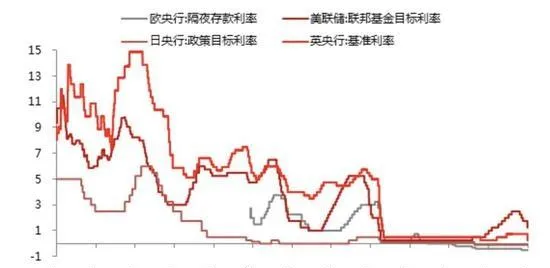

最致命的問題是歐美已經率先加息,1989年12月,美國的基準利率已經加到了7%,而日本仍停留在3.75%的低位。這麽大的利差,再加上日本那麽高的房價, 很容易引起資本外流。

在全球化的時代,沒有哪一國可以孤立地做決策。

霸主國美國的貨幣政策,相對來說要主動得多,所以由此又引出了第二款陰謀論,即【廣場協定】是美國為遏制日本崛起的陰謀。

這個說法也沒啥道理,因為在當時的歷史條件下,簽訂【廣場協定】是符合日本利益的,更何況泡沫是日本人自己作死搞出來的,德國當時簽的條件和日本比差不多,怎麽就沒有泡沫呢?

從日本房價的跌宕起伏來看,基本是 怎麽漲上去的,就怎麽跌下來了 ,人口持續凈流入的超一線城市——東京,也一樣沒消化掉泡沫。

所以我對「一線城市房價永遠漲」的信仰感到特別不理解,東京難道不是一線?難道沒有從周邊吸血?

之所以會覺得一線城市永遠漲,是因為有些人感受到上海深圳等地搖號搶房的盛況太過激烈,經常是幾百個人搶一套。雖然貴,但架不住有錢人多啊;雖然又貴又難買,但大家仍舊搶著奔一線來啊……

要知道, 在東京房價瘋漲的1988年,搖號中簽的概率只有1/6200 。你要是穿越回去跟他們講東京房價有泡沫,他們也一定會拿供求關系告訴你,你是傻比,然後還跟你說日本只有一個,東京也只有一個,核心資源就這麽多。

經濟學家金德爾伯格在【狂熱和淪陷】一書中說: 形成泡沫經濟的根本原因,是人類愚蠢的從眾心理。

網上看到一段子:

之前存取前日本央行大佬的時候聽說的。當年央行有個經濟學家,在房價最高的那幾年一直公開,主張說房價地價高得不正常,以後一定會崩盤。但是當時沒人信他那套學說,結果到後面他自己也不信了,沒忍住在崩盤前夕高價在東京買了房子。

這位經濟學家後來當上了日本央行行長,他叫黑田東彥。

陰謀論的調調之所以這麽流行,除了人們愛看宮鬥的吃瓜心態以外,還有日元王子們的煙霧彈,因為他們需要掩蓋其在貨幣政策上犯下的錯誤,弄個「下了一盤大棋」的說法,好顯得不那麽愚蠢。

我以前總講,人們面臨選擇時,絕大部份會選擇好走的而非正確的,然後後悔。其實國家也一樣,本幣升值,出口下降,最應該做的什麽呢?是倒逼產業升級,加大技術含量,東西貴了不好賣,但你東西更牛逼了,人家不得不買,是不是也行?

但他就不,印錢多容易,是吧?

04

不能承受之重

人類有個毛病,總喜歡聽神神叨叨的故事,再精密的理論,也不如精彩的故事流傳得廣。

人們更願意相信某件事情的發生,是大人物下的「一盤大棋」。

但歷史就是充滿了偶然性,不能看到個結果,就一陣腦補說:「哦,他這棋原來是這樣下的」。

泡沫爆了,就說是故意戳的,沒爆就說在故意拖著。

其實, 所有的泡沫,都是在失控狀態下破的 。

若是故意戳破,就意味著決策者知道有泡沫,然而野口悠紀雄在【日本戰後經濟史】中,吐槽說1990年之前,日本根本沒有幾個人提起過泡沫。

實際上,所有的決策者都想拖下去,軟著陸,08年次貸危機,美財政和美聯儲也是左支右絀,拖了很久,現在就更誇張了,明明通脹已經淹到脖子了,他們仍舊茍著流動性,小心呵護美股。

關鍵的問題在於 泡沫很脆弱 ,都想拖,但不一定能拖得住。再就是拖下去代價是什麽,能不能承受?

還要看 外部環境 是否允許你拖。

我們現在面臨的問題,比日本那會兒還要復雜,內部是高泡沫、高貧富分化、低增長,從通脹和就業情況看,高度擬合了 滯脹 的經濟形態。外部環境按達裏奧的說法,和二戰前的情形很像,按溫鐵軍的說法,是處在一場「新冷戰」之中。

「二戰前」和「新冷戰」,講的是長周期中的「大敘事」,咱們普通人除了飯後和樓下保安聊天時,能扯到那麽遠,其他時候都不會往那想。

這些年,雖然生活方式發生了重大變化,但是社科理論建設並沒有多少創新,比如我們現在碰到的許多問題,仍在150年前,馬克思的預言射程之內,所謂 「大政府」刺激經濟的手段,也不過是從肯恩斯主義前進演化到了MMT。

MMT就是「現代貨幣體系」,沒啥神秘的,就是指 印錢不要錨 ,靠政府信用撐著。

現在的美元就是這麽印的,表面上美債是美元的錨,但翻個邊,美元又在給美債兜底。

怎麽理解呢,比如恒大商票就是打骨折,你也不敢收,但是美債你肯定願意收,因為你知道一定可以脫手,反正美聯儲能接得住。

都說宇宙最大的泡沫是中房和美股,美股靠美元的流動性撐著,中房靠人民幣的流動性撐著,某種程度上,中房也是靠美元流動性撐著的,因為中國央行資產的大頭是外匯,而外匯中的大頭是美元。

美元寬松,全球寬松;美元緊縮,全球緊縮。

所以炒股的最近都看著美聯儲的動作,他們態度稍微鷹一點,市場立刻就給反應。

這就引出兩個問題:

1) 在美元周期中,中國的流動性調控,有多少主動性?

2) 中房是不是真的比美股能拖?

講道理,發展中國家的貨幣政策,通常只在經濟增長迅猛的時候,才有一定的主動性。

高增長,境外資本流入,這時候你可以選擇緊縮國內貨幣,引導國際資本進入關鍵技術領域,也可以搞寬松,讓泛濫貨幣沖擊投機市場,日本當年就是選擇了後者,才翻的車。

現在你這低增長,再加上國外加息,人家的資金成本上漲,他就要開溜,不光他開溜,境內的資本也要避險開溜,這時候你就沒有主動性了,天要下雨,娘要嫁人,你管不住。

現在國內有很多人跑去越南投資,因為那邊勢頭好,在重走中國改開老路。當越南經濟增長走低,而國內又開始加息的時候,越南資產就會被拋售,隨之越南貨幣也會被拋售,因為國際資本拿著越南盾沒用,它又不是國際貨幣。

97年亞洲金融危機的時候,索羅斯就是踩對了美元周期的節奏,砍瓜切菜般地做空東南亞,一戰封神。

按盧麒元的說法,15-18年的美國加息周期中,中國有近3萬億美元的資本流失,賈躍亭就是那時候把債務留在國內,把資產帶去美帝的,最近黑石的soho收購案也很受關註,潘石屹7折甩賣,能看出來,他「走」得很急。

也就是說,在美元加息周期中,中國的 流動性,是沒有多少主動空間的,只能被動跟著美元周期走 。

高層意識到這點,正逐步采取措施解決這個問題,比如rm幣的逐步國際化,如果rm幣跟美元一樣,能夠到處買買買,那跨境資本就沒必要在中美利差縮小的時候換回美元,這樣美元周期的沖擊就會小很多。又比如基建REITs,公共服務資產證券化了,央行就可以慢慢把公共資產變成rm幣的錨。

美元周期會不會擠破中國的泡沫,還要看泡沫夠不夠脆。

2014-2018年那波美元周期,前期影響股市,後期才影響樓市,當中國內還搞了一波「漲價去庫存」,原因是當時的 居民杠桿率低 ,而儲蓄率高,所以泡沫程度低。

居民杠桿的兩頭,一頭是收入,另一頭是債務 。

收入看消費,債務看房價,只要消費趨勢繼續走低,房價不論是橫盤還是微漲,都是在走鋼絲。

有人說,那提振內需刺激消費促進內迴圈不就行了?

內迴圈有兩大障礙,一是貧下中農沒有錢,二是城市中產低欲望。

那就先放水拖著,等美股爆在前面行不行呢?

我倒不是覺得美股不會先爆,而是覺得美股就算先爆,也改變不了什麽。

首先,美國人把MMT那套玩得爐火純青,2020年上半年,美股在一月之內跌去30%,巴菲特直呼「沒見過」,但美聯儲無限qe一開,立馬又是一副大牛市。

其次,從歷史數據來看,美元加息周期裏,美股是上漲的。

最緊要的,是 樓市泡沫的危害,遠大於股市泡沫 ,因為樓市泡沫加劇了年輕人的生活成本,導致低消費和低生育。

曾有網友私信我,問:「日本女性的處境比中國女性差得多,為什麽日本沒有人‘打拳’?」

我懷疑提問的網友在釣魚,因為但凡能問到這個問題,多半是知道答案的,估計就是想看我挨罵。

他所提之「打拳」,並非是主流認知中的「女權運動」或是「平權主義」,而是攻擊性話語,即田園、咪蒙之類。

其實日本在80年代也刮了股「田園風」,煽動消費情緒的輿論洗腦大眾,說成功女性的標配是擁有「車夫男」、「付賬男」和「上貢男」,鼓吹女性想要的任何福利,都應該由男性買單。

在消費主義和拜金主義盛行的泡沫晚期,青年們的婚戀關系,被極端物質化了,不僅要求男性配偶擁有千萬日元以上的年薪,更是連吃飯和送禮,都有明確的價格標準。

這畫風,和前陣子風靡一時的「名媛拼團」和「天價彩禮」有一拼。

我始終覺得, 一旦某種現象演化為普遍的社會問題,解決方式就不能從道德指摘入手 ,這樣只會形成對立,畢竟誰都不願意被罵「普且信」或「熱衷不勞而獲」。

其實「天價彩禮」是經濟泡沫發展到極端情形後,對「生育權」的泡沫化,用馬恩的話講,就是 「資產的再生產,擠壓了勞動的再生產」 。

有點繞,所謂資產的再生產,就是資本增殖。而勞動的再生產,則包含兩個方面,一個是勞動力的恢復,也就是下班之後的娛樂、休閑、睡覺,另一個是二代勞動力的生產,即生育。

上述現象反應在社會現實中,就是 工薪階層的工作時間越來越長,而生育意願越來越低。

資本主義創造出「消費主義」和「拜金主義」,透過pua女青年進而pua男青年,進而實作對勞動成果的掠奪。不論男女都是受害者,輿論被操縱著,將矛盾從階級對立,轉化為性別對立。

青年們卷得太累,談不起戀愛也結不起婚,於是就地躺平,主動減少勞動力的再生產,反應在現實中,就是出工不出力(摸魚學),和不生育。

年輕人一旦低欲望,消費主義就失效了,無欲則剛嘛,對於沒有欲望的人,他怎麽pua都沒用,所以田園性質的主張,自然就沒人響應了。

從個體角度看,靠「躺平」肯定贏不了,但躺的人越來越多,「資本主義」這個系統就會崩潰。往輕了說,是泡沫破裂、金融危機、 系統重新開機 ;往重了說,就是民粹政治、社會動亂、 系統更新 。

以上,即使房價能夠維持橫盤,泡沫拖得下去,但代價是95後、00後的低欲望躺平糊生育率爆跌,這 是國家前途和民族未來不能承受之重 。