寫在前面:

盧浮宮被官方推薦的「鎮館之寶」有20件,上面的答案裏似乎沒人完整提到,我來當一回搬運工吧!搬過來的原因,一是方便自己復習(去網站翻介紹的時候要一個一個點連結真的沒什麽耐心),二是和所有喜歡逛博物館的朋友們共享,希望大家看寶貝的時候,別只是惦記著那「三個女人」:)。世界很大也很美,經典藝術不只是雕塑和畫而已。

剛剛搜尋了大英博物館和大都會藝術博物館,官方只有Highlight 推薦,動輒成百上千,也不可能一一貼過來。

但是,大英博物館的中文頁也列出了幾件珍品,個人覺得還是值得推薦的,至於能不能達到「鎮館之寶」的要求,仁者見仁吧。大都會看了看,沒有直接的中文版,轉譯了幾個,結果網頁秀逗,沒保存下來,決定以後有空再說吧。

聲明:內容全部來自盧浮宮中文官網:鎮館之寶 | 盧浮宮博物館, 大英博物館中文官網:大英博物館 ,圖片參照自百度及谷歌圖片搜尋,如果侵犯到您的利益,請通知我更換!本人在本答案中不會有任何原創內容,只負責搬運!想轉載的各位編輯們,請在拿這些文字換你們網站流量的同時,摸著你胸口問問,該以怎樣的形式去回報利益相關機構,謝謝。

——————————我是盧浮宮分割線——————————

一. 【伊莎貝拉•黛絲恬肖像】,法文名稱:Portrait d'Isabelle d'Este。

列奧納多•迪•瑟皮耶羅•達芬奇(Leonardo di ser Piero DA VINCI),亦稱列奧納多•達芬奇(1452年出生於意大利佛羅倫斯郡芬奇,1519年逝世於法國昂布瓦斯)

創作於1499年—1500年間

畫作用黑色石料,並由紅粉筆和擦筆加工,采用赭石色粉筆,用輕淡的白色筆觸突出畫面臉部、喉部及手部的明亮部份。黑色石料上第一層線條的勾勒在某些部位清晰可見:臉部、頭發、前額的面紗、頸部、胸前部位的衣服以及左肩的位置。在畫作左上方及右上方的空白部份可見初期準備時的輕描淡寫。

高:61厘米;寬:46.5厘米

列奧納多•達芬奇於1499年法國軍隊入侵意大利之際離開米蘭。前往威尼斯的途中,他在曼圖亞城停留期間,應曼圖亞城伊莎貝拉•黛絲恬侯爵夫人的要求,繪制了這張本應為構思其正式的肖像畫作準備的素描草圖,但這位夫人的正式畫像並未實作。盡管這幅畫作保存得不好,但它不愧是達芬奇描繪人物的半身肖像畫中最美的作品之一。

畫出天然本色

伊莎貝拉•黛絲恬侯爵夫人從1498年就開始四處尋覓能夠令她滿意的描繪她本人形象的畫作或雕像。她希望在當代最擅長繪制肖像畫的傑出畫家中挑選一位,她甚至想把最出類拔萃的畫家都招攬到自己身邊來。最重要的是找到一位畫出其天然本色的畫家;她最終選定了列奧納多。盡管伊莎貝拉一再請求達芬奇繪制正式的肖像畫,這幅畫作始終沒有完成。在素描草圖中,各種不同顏色、深淺不一的黑色、紅色及赭石色都用來勾畫細致的暈線,並用擦筆進行再加工,這些技巧都突出了畫作的立體部份,實作了其臉部及頭發光與影的自然過渡。這些顏色是紅粉筆及白粉筆繪制而成的。一抹繪於胸部、極其輕淡的白色,令畫作添上一份端莊樸素的氣息,前額及臉頰的白色則著重突出了雙肩的斜肌,並強化了頸部的陰影。

技巧日臻完美

這幅素描草圖的獨特性體現在勻稱的比例、縮短的胸部,甚至體現在其未完成的特殊性上,畫作已完成部份的模棱兩可也給人留下深刻印象。肖像輪廓線條簡潔,眼神凝視前方位於我們視野之外的一點,與上身的扭轉形成鮮明對比。根據雕塑家吉昂•克里斯托福•若曼諾(Gian Cristoforo Romano)於1497年至1498年所制的青銅紀念章中相似的人物形象,我們可以猜測有可能是曼圖亞侯爵夫人本人要求以嚴謹的側面像出現在肖像畫裏。【伊莎貝拉•黛絲恬肖像】承前啟後,既包含了列奧納多自1490年以來從事繪畫的經驗總結,也預示了其後的畫作風格:如【聖母和聖安妮畫像的大草圖】(現藏於倫敦國家美術館)以及【蒙娜麗莎】(Monna Lisa:現藏於巴黎盧浮宮博物館)。透過【伊莎貝拉•黛絲恬】草圖和【蒙娜麗莎】油畫的設計,列奧納多成功地使肖像畫逐漸達到理想化,也就是說力求將肖像畫的人物描繪得形神兼備,在與原本形象相契合的同時,符合廣義的理想美感標準。

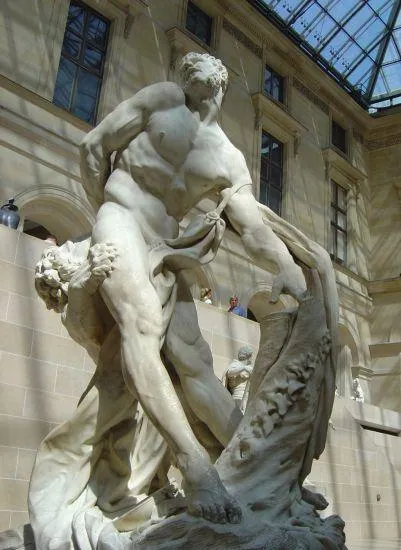

二、【克羅頓的米隆】,法文名稱:Milon de Crotone

皮埃爾•皮熱(Pierre PUGET) 創作於1671年—1682年間 1683年 置於凡爾賽花園 卡拉拉(Carrara)大理石

高:2.70米;長:1.40米;寬:0.80米

1802年存於凡爾賽宮,法國學院派專屬博物館(musée spécial de l'Ecole française)。經授權於1819年3月收入盧浮宮奧古萊姆廊(Galerie d'Angoulême)。

米隆是一位著名的希臘運動員,他於公元前6世紀生於意大利的克羅頓(當時為希臘殖民地),曾多次獲得奧林匹克運動會和皮同運動會的冠軍。年老以後,為了看看自己是不是還老當益壯,他嘗試劈開一根已裂縫的樹幹。他的手夾在了樹幹中,動彈不得,最後不幸被狼群撕吞。 在這件雕塑中,藝術家用更高貴的動物——獅子替代了狼群,創造出極富戲劇性的效果。

一個對於人性的深思

7世紀法國雕塑家皮埃爾•皮熱於1671年開始創作【克羅頓的米隆】,直到1682年才完成。這個主題之前從未在雕塑作品中出現過,它不僅是對於時間戰勝人力的思考,同時也反思了人類的驕傲:米隆首先被自己的虛榮所戰敗,因為他拒絕承認年老體衰這一事實。他的痛苦既是精神上的,也是身體上的。正如倒在米隆腳邊的運動會獎杯所寓,人的輝煌轉瞬即逝。這個主題奇異而又大膽,因為這個作品是為國王路易十四(Louis XIV)而作。

無與倫比的構造

雖然皮熱對雕塑的每一面都精工雕刻,但是他重點刻畫了正面:這個作品設計的觀看角度是正面或四分之三角度。米隆的身體痛苦地扭曲,形成一個巨大的之字形,而身體的三條主線,即腿部線條、上身線條和在撕心裂肺的嚎叫中向後扭轉的頭部線條,逐漸收縮。米隆支在樹幹上的身軀,構成了這個作品的中心軸線。在中部,大理石被鑿出兩個透光口凸顯出運動員的輪廓:這種將基座鏤空的設計在雕塑中很少見,減少了雕像的支撐,是一項技術創舉。

皮熱和古代作品

皮熱雕塑米隆時,腦海中肯定浮現出希臘化時代的一件刻畫拉奧孔(Laocoon)的作品。拉奧孔是希臘神話人物,被藝術家們視為悲劇英雄範例。這位老人被神明派來的蛇勒住而窒息,淡定死去。然而,皮熱創作了一個現代作品:他沒有理想化地表現主人公,而用痛苦激烈的表情替代古代雕塑作品中的平糊安寧。米隆的身軀因痛苦而彎曲成弓形,面部強烈扭曲,攣縮的腳趾深深陷入土中。 這座雕像1683年在凡爾賽宮展出時,路易十四的妻子、王後瑪麗•泰蕾莎(Marie-Thérèse)曾忘情地嚷道:「可憐的人啊!」皮熱的精湛雕塑技藝使人忘記了這只是大理石塑雕:獅爪看上去深嵌肉體。緊繃的肌肉,突起的青筋以及抑揚變化的表面使人感受到肉體的顫抖。雕塑家使人體的光滑肌膚與其它部份的粗糙形成強烈對比:獅毛用鑿子雕琢,而樹幹和泥土用刀尖刻畫。透過不同的表面處理,作品區分了故事中的三個主體:人、獸和自然。

參考文獻

- LAGRANGE Léon , Pierre Puget. Peintre, sculpteur, architecte, décorateur de vaisseau , Paris, 1868, rééd. Marseille, 1994, pp.192-194. - HERDING Klaus, Pierre Puget, das Bildnerische Werk , berlin, 1970, pp.94-103 et pp.167-17

三、【宰相洛蘭的聖母】,法文名稱:La Vierge du chancelier Rolin。

揚•凡•埃克(Jan van EYCK)(約1390/1395年,馬賽尹克— 1441年,布魯日)

約1435年

奧頓(Autun),聖母教堂(毀於大革命期間)

木板油畫

高:66厘米;寬:62厘米

此畫是為洛蘭在奧頓夏代爾的聖母教堂中建造的一所小禮拜堂而作。1800年在大革命期間被取走並送往盧浮宮

這幅繪畫是當時最偉大的佛蘭德畫家——揚•凡•埃克(Jan Van Eyck)在約1435年完成的作品。畫面左側的男子是作品委托人:勃艮第(Bourgogne)公爵的宰相大臣尼古拉•洛蘭(Nicolas Rolin),一位舉足輕重的政治人物。他面朝身著紅色裙服的聖母瑪利亞,跪下祈禱。聖母的膝頭上是作出降福姿勢的聖嬰耶穌。

宗教繪畫

十五世紀的佛蘭德繪畫中浸透著神秘的「近代虔敬」 (devotio moderna)氛圍。當時神修的物件主要是耶穌和聖母,註重內心自省以及耶穌與教徒之間的愛,後者努力效仿前者的美德。【宰相洛蘭的聖母】完美地表達了這種對耶穌和聖母靜修的眷戀之情。 在1800年進入盧浮宮之前,這幅畫被保存在奧頓(Autun)教堂,尼古拉•洛蘭即出身於這座勃艮第城市。十五世紀的勃艮第公國是當時歐洲最強大的國家之一。尼古拉•洛蘭長期效力於勃艮第的幾代公爵,成為政府的首腦,也就是公國的二號人物。他客製這幅繪畫做為自己出生城市的教堂裝飾之用,因為他本人即在這座教堂中受洗,其先人也埋葬於此。

精妙的構圖

揚•凡•埃克筆下的宰相尼古拉•洛蘭跪在聖母和聖嬰的面前。宰相身著以毛皮飾邊的錦緞華服,體現出其在公國朝廷裏的尊貴地位。整幅畫以中間的組成部碎形成構圖:三道拱孔構成了光源口。左側的凡人,即宰相洛蘭,雙手支在裹著天鵝絨的祈禱桌上祈禱,右側是聖人,即耶穌和聖母。聖母端坐在大理石寶座之上,身著飾有寶石的寬大刺繡袍服。畫面左側是幾根庭柱,其上方的柱頭展現了【舊約】中描述人類所犯錯誤的場景:亞當和夏娃因為違背了上帝的旨意而被逐出天庭;他們的兒子亞伯被妒火中燒的兄長該隱所殺;諾亞藏身在方舟之中,躲避上帝為了懲誡人類的罪過而降下的滔天洪水……目光逐漸引至遠景畫面,亦被穿流而過的河流一分為二。左邊的人間描繪了城市和郊外的鄉村。右邊則隱指天界,從聖嬰耶穌身後的教堂大鐘即可看出。這種對凡人世界和神界的劃分反映出整幅畫的構圖原則。它們都屬於被若幹構圖細節象征性分開的世界。

充滿新意的藝術創作

揚•凡•埃克是1420-1430年間出現在佛蘭德地區的新式繪畫的主要代表人物之一。油畫技巧的進一步推廣,令畫家們可以表現出更豐富的光線亮度和自然主義的細節。凡•埃克是最先進行油畫創作的畫家之一。其畫面組成和人物的空間安排方式都極具新意。在根據透視法構造的房間內,以雕塑藝術的方式對人物進行了排列。借助建築物的布局、地面,以及遠處風景體現出深廣度,而風景亦成為這幅作品中最引人註目的地方之一。

四、【方片A的作弊者】,法文名稱:Le Tricheur à l'as de carreau。

喬治•德拉圖爾(Georges de LA TOUR)(1593年生於塞勒河畔維克—1652年卒於呂尼維利) 1635年 畫布油畫

高:1.06米;寬:1.46米

這是喬治•德拉圖爾最著名的作品之一,約在1635年完成。作品表現的是自十六世紀就經常出現的藝術主題:年輕男子面對三大誘惑:遊戲、美酒和春情。喬治•德拉圖爾同時也創作了這幅畫的另一版本,畫中人物有所不同,名為【草花A的作弊者】(藏於美國沃斯堡金伯莉藝術博物館,Fort Worth, Kimbell Art Museum)。

喬治•德拉圖爾重獲青睞

喬治•德拉圖爾現在被認為是法國十七世紀最重要的大師之一,但他卻在很長時間內被人們遺忘。直到1934年,在一次名為「寫實主義畫家」的大型畫展上,喬治•德拉圖爾才重新回到公眾的視線當中。從此以後,人們對喬治•德拉圖爾的喜愛與日俱增,並不斷地「重新發現」他的作品。而後在1972年,首次喬治•德拉圖爾作品個展獲得了空前的成功;同年這幅【方片A的作弊者】被其收藏者贈予盧浮宮博物館。

錢財被騙的青年男子

畫中的四個人物圍坐在桌旁玩紙牌。時間仿佛凝固。右邊的盛裝男青年正在檢視自己手中的牌。他獨立於另外三個人物之外,從眼神可以看出其他三人正合謀施計,而他沒有參與其中。稍稍偏離畫面中心的位置,是一位佩戴精致發飾、胸肩袒露的風塵女子,她的眼神和手勢指向畫面的左側。那裏是另外一個玩家,這個在陰影中的男子不動聲色地摸出一張藏在腰間的方片A。這就是畫名所指之人——作弊者。在作弊者和風塵女子的中間,站著一個手持酒杯的侍女。畫中情形一目了然:身處牌局的年輕男子被穩操勝局的風塵女子所吸引,處於陶醉中的他馬上就會被左邊的男子騙光錢財。作品采用的是由十六世紀末期的意大利名畫家卡拉瓦喬引入的藝術主題。

與二十世紀的對話

這幅盧浮宮收藏的【方片A的作弊者】以其簡約的立體感、奇特的構圖和詼諧的主題,對二十世紀的藝術家產生了一定的影響。我們可以想見作品的立體處理方式和神秘的特點如何令巴爾蒂斯(Balthus)、達利(Dalí)和瑪格利特(Magritte)等藝術家沈醉不已。1934年的一次大型展覽中展出了德拉圖爾的若幹作品,此次展覽亦受到當時藝術家們的一致贊賞。

五、【漢謨拉比法典】,法文名稱:Code de Hammurabi, roi de Babylone。 創作於公元前1792年—公元前1750年間 伊朗,蘇薩 玄武巖

高:2.25米;寬:0.65米

雅各•德摩根(Jacques de Morgan)發掘,1901-1902年

【漢謨拉比法典】是興盛於中東地區(今伊拉克所在地)的美索不達米亞文明的象征。這座由巴比倫國王在公元前十八世紀建造的高大的玄武巖石碑,既是一件藝術品,也是一件歷史和文學作品,還是在聖經法典之前的古代最全面的司法典籍。

司法傳統

這座兩米多高的玄武巖石碑由巴比倫的漢謨拉比王(公元前1792-1750年)建造,地點可能在西巴爾——掌管司法的太陽神沙瑪什之城。石碑的其他復制品被放置在漢謨拉比王朝的其他城市中。漢謨拉比王出現在石碑的上部:立於左側,頭戴高邊王冠,向坐在面前的神明致禮。神明頭戴牛角形圓錐帽冠,標誌著其神聖的地位。人們猜想這就是太陽神沙瑪什,法律的執行者,其標誌就是肩頭噴出的火焰。沙瑪什將象征王權的戒指和權杖遞給漢謨拉比。

出現在【漢謨拉比法典】之前的兩部蘇美爾法律典籍分別是烏爾王烏爾納姆的法典(約公元前2100年))和易辛王利皮特-伊斯塔法典(約公元前1930年)。古代近東最重要的司法典籍【漢謨拉比法典】被視為前兩部法典的結晶。占據石碑大部份面積的法典解釋了這座石碑存在的原因。這部因其司法內容而令世人矚目的法典,同時也為我們提供了了解當時社會、宗教、經濟和歷史的珍貴資料。

法典內容

法典以楔形文字和阿卡德語寫成;從高到低、從右至左閱讀。分為三部份:

- 序言部份敘述了「保護弱者和受壓迫者」的漢謨拉比王的登基,以及其帝國的形成和取得的成就;

- 法律條文部份收錄了近三百條法規及司法判決,成為規範巴比倫王國日常生活的準繩。

- 抒情詩般的結語部份對這部法典進行了總結,並為它的永世流傳作好交待。 與史詩般宏大的序言和抒情詩般激情澎湃的結語不同,法律條文部份以日常語言寫成,文字簡單,因為國王要讓所有的臣民都可以讀懂這些條文。司法判決均采用「以彼之道還施彼身」的原則構成。正文分為若幹章節,包含了刑法和民法的內容。最重要的章節涉及到家庭和奴隸制,以及職業、商業、農業和行政法律。法典中的經濟措施規定了物價和薪金水平。關於家庭這一巴比倫社會基礎的章節最為重要:規定了如何處理婚約、結婚和離婚,、通奸和亂倫、兒童、收養和繼承遺產,以及哺育的職責等內容。從各個角度來處理案例,從而獲取最廣泛的意見。

法典的意義

首先,【漢謨拉比法典】對執法而言具有範本作用:漢謨拉比王提出了一系列其本人做出或批準的最為明智的司法判決,因為在當時的美索不達米亞,司法就是君權。但法典不僅只是簡單的教化工具,它還匯集了由統治者建立的規章條例,因此是一部法律典籍。

此外,該法典不僅包含一系列司法判決,而且還附有巴比倫所屬城市和領地的名錄:漢謨拉比王的石碑為古美索不達米亞最輝煌的王朝之一作出了總結。法典成於漢謨拉比王晚年時光,因而它也是寫給未來王儲的政治遺言,為其提供了智慧與公正的理想範本。法典還作為文學範本在專門培養書吏的學校裏被世人抄寫了千年之久。

參考文獻- ANDRE-SALVINI Béatrice, Le Code de Hammurabi , collection Solo, Éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 2003.

- BERGMANN E. S. J., "Codex Hammurabi", in Textus Primigenius , Édition Tertia, Rome, 1953

- DRIVERS G. R., MILES J. C., The Babylonians Laws , Oxford, Clarendon Press, vol. 2, 1952 et 1955.

- FINET André, Le Code de Hammurabi , collection "Littératures anciennes du Proche-Orient", Éditions du Cerf, Paris, 2002, n 6.

- MORGAN Jacques (de), JEQUIER Gustave, "Premier royaume susien", in Mémoires de la Délégation en Perse , vol. VII, "Recherches archéologiques", 2e série, Paris, 1905, pp. 28-29, pl. 5.

- ROTH Martha, Law collections from Mesopotamia and Asia Minor , Scholars Press, Atlanta, 1995.

- SCHEIL Vincent, "Code des lois de Hammurabi (Droit Privé), roi de Babylone, vers l'an 2000 av. J.-C.", in Mémoires de la Délégation en Perse , vol. IV, "Textes élamites et sémitiques", 2e série, Paris, 1902, pp. 111- 162.

- SZLECHTER Émile, Co dex Hammurabi , Rome, 1977 (transcription, traduction).

六、【皮埃羅】,法語名稱:Pierrot;舊名【醜角吉爾】,舊名法文名稱:Gilles。

讓•安東尼•華托(Jean-Antoine WATTEAU)(1684年生於瓦朗榭納 —1721年卒於諾讓/馬恩 ) 創作於1718年—1719年間 畫布油畫

高:1.85米;寬:1.50米

這是十八世紀法國畫壇最具影響力的代表人物華托的名作之一。皮埃羅是整幅畫的中心人物,形象與真人等身。畫面下方是和皮埃羅一樣來自意大利喜劇中的幾個人物,令畫作增添了神秘之感。

憂傷的小醜

皮埃羅是十八世紀風行歐洲的意大利即興喜劇(Commedia dell’arte)中最具代表性的人物。畫中的皮埃羅手臂自然垂擺,站在我們面前。過短的褲子和過長的衣袖都突出了人物的笨手笨腳。仰角取景的方式增加了畫面的沈重和凝滯感,畫中人物似乎也不堪重負。皮埃羅身上散發出一種神秘氣息:一方面這是個精致漂亮的人物,鮮亮的白色衣裝反射出銀色的光澤;另一方面,這又是個遠離他人的孤獨醜角,反映出人物的脆弱一面。兩種氣息的交織正是華托這幅【皮埃羅】的精華和韻味所在。這幅作品曾名為【醜角吉爾】,但現在使用更多的名稱是【皮埃羅】,因其更貼近畫作內容。而作品為何而作仍是不解之謎:是咖啡館,還是市集表演的招牌?是受人之托所做還是為畫而畫?

意大利喜劇

皮埃羅的身邊圍繞著意大利一種民間戲劇形式——即興喜劇中的人物。占據了整個畫面高度的皮埃羅以天空為背景,而其他的意大利喜劇人物則以半身形象出現在樹葉的後面,跟隨在他身邊。我們可以看出他們是皮埃羅平時的四個夥伴:頭戴雞冠帽的雷昂德若斯(Leandros)。身邊陪伴著一位臉頰紅潤、略帶鄉土氣息的年輕女子,可能是伊莎貝拉(Isabella),一個詭計多端的情人,有時會引誘皮埃羅。在她的身邊是身著火紅色衣裝、總是出現在右側的梅澤蒂諾(Mezzetino),是意大利喜劇中的好鬥角色。梅澤蒂諾手牽一根拴驢繩,驢背上騎著個老郎中,身穿細布大縐領的深色衣服:華托畫筆下一個面帶詭異微笑的神秘人物。

慷慨的捐贈人

在成為盧浮宮博物館館長私人收藏之後,這幅畫作於1838年為路易•拉卡茲博士所得,他以收藏十八世紀的藝術品而著稱。路易•拉卡茲博士在1869年將其私人收藏遺贈給了盧浮宮博物館,這部份藏品構成了博物館十八世紀法國繪畫藏品最初的核心部份。路易•拉卡茲博士對【皮埃羅】這幅畫的癡迷眾所周知,就像一位與他同時代的人所描述的那樣:「這是拉卡茲先生最鐘愛的畫作:他看著【皮埃羅】傳遍客廳,調動起整間屋子的氣氛,之後又回到喜笑顏開的賓客們中間,始終占據著焦點位置。」

七、【織花邊的少女】,法文名稱:La Dentellière

喬納斯•維梅爾(Johannes 或 Jan VERMEER) (台夫特,1632年— 1675年)

畫家晚期作品,創作於1669年—1670年間

貼在木板上的畫布油畫

高:24厘米;寬:21厘米

這幅大名鼎鼎的作品出自十七世紀的荷蘭大畫家維梅爾之手。畫中人物專註的神情以及用淺灰背景提色的手法都堪稱經典。

道德禮儀與日常生活

畫中的女子一看便知屬於維梅爾出生地——台夫特(Delft)的小資產階級,她正全神貫註於手中的花邊活計。女子在縫紉台上擺弄著紡錘、別針和繡線。左邊縫紉包的色彩十分絢麗,裏邊可以放置各種縫紉用具。花邊活計是荷蘭文學和繪畫作品中屢見不鮮的表現主題,是用來表現婦德的傳統方法。近景中的那本小書為聖經無疑,這更增強了畫作的道德和宗教寓意。但正如維梅爾的另一幅著名作品【倒牛奶的侍女】(la Laitière)(藏於阿姆斯特丹國立博物館)一樣,這幅畫也帶有日常生活的深刻烙印,吸引著畫家。維梅爾鐘情於觀察身邊的生活用具,並將它們放入自己的作品當中。

溫情流露的私生活

作品小巧的外觀(是維梅爾尺寸最小的畫作)和畫中人物的居中安排帶來一種愜意的舒適感覺。維梅爾的過人之處就在於能夠透過不同的畫面層次重現肉眼觀察物體時所特有的視覺變形效果。正因為如此,少女手中聚焦了眾人視線的花邊就以極度細致的手法表現了出來,尤其是少女指間那根纖細無比的白色繡線。相反,當我們稍稍遠離視覺中心點時,畫中物品的輪廓就變得模糊起來,盡管它們處於近景位置。縫紉包中露出的白線和紅線有著截然不同的細致度,這恰恰是近似抽象手法的精妙之處。以點畫法繪出的帷幔采用了純色,也是模糊視覺效果的組成部份。

光線中的詩意

雖然畫中人物給人一種近在咫尺的感覺,其實觀者並無法真正進入織花邊女子的世界:帷幔、縫紉包和花邊活計,以及那一方小小的縫紉台都把觀者和畫中少女相隔兩個世界。維梅爾作品中的這種「靜謐的詩意」,令畫中人物仿佛生活在一個完全不同的世界裏,溫柔明凈的絲絲光線輕柔地摩挲著畫中的物品。這件極具代表性的繪畫珍品色彩和諧,令大師梵高(Van Gogh)也為之傾心。他在1888年寄給朋友的一封信中描述了「檸檬黃、淡藍和珍珠灰的和諧」之美。印象派畫家雷路亞(Renoir)則將這幅1870年來到盧浮宮的【織花邊的少女】視為世界上最動人的畫作,可與盧浮宮的另一藏品——華托(Watteau)的【朝聖西苔島】(Pèlerinage à l'île de Cythère)相媲美。

參考文獻

- ARASSE Daniel, Le Détail : pour une histoire rapprochée de la peinture , Flammarion, Paris, 1992, pp. 199-201. Ben Broos, Arthur K. Jr Wheelock Johannes Vermeer, catalogue de l'exposition, Washington, National Gallery of Art.

八、【薩莫色雷斯島的勝利女神】雕像,法文名稱:Victoire de Samothrace

約公元前190年

薩莫色雷斯島,愛琴海東北部的小島,希臘 小亞細亞地區或羅德島,希臘

戰船船身以拉爾多斯村的灰色大理石制成;女神雕像以帕洛斯島(Paros)的大理石制成雕像胸部、手臂及雙翼分別單獨雕刻

高:3.28米

卓思•尚帕佐(Charles Champoiseau)於1863年和1879年的考古遠征中發現

Ma 2369

雕像描繪了帶有羽翼的勝利女神,昂首挺立於戰船船首,立於薩莫色雷斯島的眾神聖地上。這尊雕像可能是羅德島的居民為紀念一場約在公元前二世紀初取得勝利的海戰,敬獻給眾神的祭品。

偉岸並富有舞台效果的布局構造

1863年,法國考古學者、時任外交官的卓思•尚帕佐,在地處希臘愛琴海東北面、分隔希臘與土耳其的薩莫色雷斯小島上進行考古探掘時,意外發現了這尊非凡的雕塑。勝利女神(在希臘語中稱為尼凱Nikè)高展雙翼,翹首挺立於戰船船首,衣裙迎著猛烈的海風舒展舞動。女神高舉右手,傳遞勝利的捷報。這尊龐大的雕像曾立於在山丘山壁鑿出的聖龕中。這座雕像同時也矗立於萬神聖地上,這應該是一幕蔚為壯觀的景象,遠遠可見。聖龕中可能還建有一個水池,使得戰船似乎在其中航行。這個舞台效果極強的布局場景更有力地體現了雕塑的真實感。雕像的布局設計使人們的視線集中於其左側四分之三的位置,這也解釋了為何她的右側面更為簡潔。

具有紀念意義的雕像

薩莫色雷斯島的萬神聖地是為供奉諸神之所,在希臘語中被稱為卡貝若,古希臘人用以祈求神靈保佑在海上遇險的船員,或祈求庇佑戰士取得勝利:將昂首挺立於船首的勝利女神尼凱祭獻給諸神,是古希臘人向眾天神表示敬意的虔誠行為。一些學者認為這尊雕像是羅德島人為了紀念一次具體的海戰勝利而敬獻給天神的。事實上,雕像所表現的戰船類別,以及船首和雕像底座所采用的灰色大理石產地,都使人推測這件作品可能在羅德島上雕刻完成。如果這尊雕像與羅德島的海戰勝利有關聯,那這場勝利可推定的年代為公元前二世紀,極有可能是公元前190年左右。

希臘化時代的傑作

【薩莫色雷斯島的勝利女神】雕像是希臘化時代雕刻藝術的傑作之一。這尊雕像由雙翼和左腿出斜線,輪廓構造呈現傾斜的姿態。雕塑家展示出衣裙褶襇處理的精湛技藝:寬大的長裙時而順滑地緊貼於肌膚,如真實般自然流動,時而迎風飄揚。女性的裸體在衣衫的覆蓋下呼之欲出,如同其它公元前五世紀末的作品一樣,采用的【沾濕的衣褶】之雕刻技法令雕像栩栩如生。

參考文獻

- SISMONDO-RIDGWAY B., Hellenistic Sculpture , II, The University of Wisconsin Press, 2000, p. 150-160. - HAMIAUX M., "La Victoire de Samothrace", Feuillet pédagogique du Musée du Louvre, 3, Paris, 1999, n 43. - HAMIAUX M., Les sculptures grecques , II, Paris, 1998, p. 27-32, n 2. - HOLTZMANN B. & PASQUIER A., L'Art grec , Manuels de l'Ecole du Louvre, Paris, 1998, p. 258-259. - KNELL H., Die Nike von Samothrake , Darmstadt, 1995. - HASKELL Fr. & PENNY N., Pour l'Amour de l'art antique : la statuaire gréco-romaine et le goût européen 1500-1900 , Paris, 1988, p. 368, n 180 (English ed., Taste and the Antique: the Lure of classical Sculpture 1500-1900, New Haven, 1981). - THIERSCH H., "Die Nike von Samothrake : ein rhodisches Werk und Anathem", Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen , Philologisch-Historische Klasse, 1931, p. 337-356.

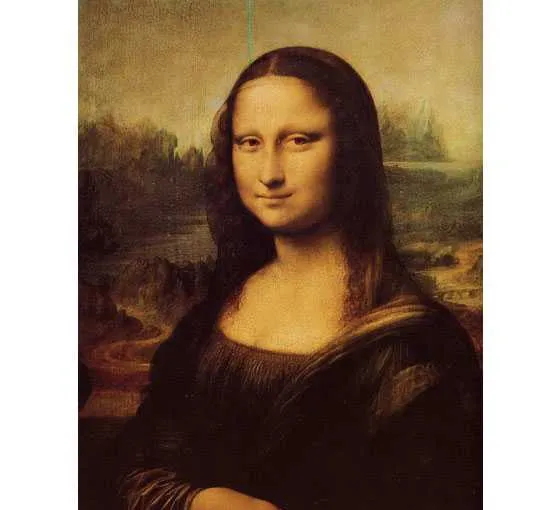

九、【蒙娜麗莎】,法文名稱:Mona Lisa

全名列奧納多•迪•瑟皮耶羅•達芬奇(Leonardo di ser Piero DA VINCI),亦稱列奧納多•達芬奇(1452年出生於意大利佛羅倫斯郡芬奇,1519年逝世於法國昂布瓦斯)

創作於1503年—1506年間

木板油畫(楊樹木)

高:77厘米;寬:53厘米

列奧納多•達芬奇很可能是在1503至1506年間在佛羅倫斯完成的這幅作品。本是為法蘭西斯科•戴爾•喬孔多(Francesco del Giocondo)之妻,麗莎•蓋拉爾迪尼(Lisa Gherardini)所作的肖像畫。喬孔多(Giocondo)這個姓名陰性化是喬孔達(Gioconda),也就是【蒙娜麗莎】在意大利語中的昵稱,或在法語中的昵稱(Joconde)。【蒙娜麗莎】可能並未送至委托人的手中:列奧納多•達芬奇似乎將其帶到法國。隨後這幅畫又成為了法國國王法蘭索瓦一世的收藏品,具體經過已不得而知。

麗莎•蓋拉爾迪尼,戴爾•喬孔多之妻

【蒙娜麗莎】的神秘面紗始終未曾被世人揭開:人物的身份、畫作的委托、繪制的時間,甚至在何種情形下成為了法國王室的藏品,其中細節至今未有明證。對畫中人物身份最具可信度的猜測:佛羅倫斯的紡織品商人戴爾•喬孔多之妻,麗莎•蓋拉爾迪尼。這也是為什麽這幅畫以【蒙娜麗莎】(蒙娜一詞在意大利語中意為女士)之名而享譽全世界的原因。這幅肖像畫的創作很可能與發生在戴爾•喬孔多夫婦生活中的兩件事有關:1503年購買了一處私宅,或是1499年女兒夭折後,第二個兒子安得列(Andrea)於1502年12月降臨人世。蒙娜麗莎秀發上的輕紗有時被解讀為哀悼的象征,但實際上這是婦女嫻淑操守的常見標誌。並沒有任何一處衣著細節具有特別的象征和含義,其中包括裙袍的黃色衣袖、褶皺襯衫、精心圍在肩頭的披巾;與同時期繪畫作品中的衣飾相比,這幅畫中人物的著裝異常樸素。

新穎的表現手法

在【蒙娜麗莎】之前的繪畫作品中沒有一幅作品將整個人物的半身如此充分地展現於畫面中,以純粹自然的姿勢完整地表現了胳膊和雙手。看至腰身部位,可以發現蒙娜麗莎坐在一張椅子上,左胳膊搭在扶手上;在她的身後我們可以看到一道欄桿,以及分列畫面兩側的兩根小圓柱的一部份;這些細節說明蒙娜麗莎坐在涼廊(意大利建築中的一種帶檐露台)下。人物呈四分之三角度側坐、以風景為背景、以建築部件為框、雙手在近景處交叉,這種布局方式在十五世紀下半葉的佛蘭德繪畫中就已經出現了,但【蒙娜麗莎】將這種技藝發揮到了無與倫比的完美境界。這也是為什麽這幅傳世之作對十六世紀初的意大利肖像畫產生了直接的影響。

標誌性的微笑

蒙娜麗莎的微笑是對「喬孔達」(gioconda)一詞中所含幸福之意的註解,這個詞在意大利語中即意為「幸福的」。這也是列奧納多這幅肖像畫的主旨動機。蒙娜麗莎微笑的臉龐從由兩部份交疊而成的背景中脫穎而出:在暖色調構成的下面部份可以看到人類生活的痕跡,比如蜿蜒的道路和小橋;上面部份虛構的景物則是一派巖石叢生、沼澤遍地的原始自然景觀。所有這些成就了這幅肖像作品所展現的理想之美。

參考文獻

- ARASSE Daniel, Léonard de Vinci , Éditions Hazan, Paris,1997. - BEGUIN Sylvie (sous la dir. de), Musée du Louvre. Hommage à Léonard de Vinci , catalogue de l'exposition, Éditions des Musées nationaux, Paris, 1952.

十、【蓬帕杜爾侯爵夫人全身像】,法文名稱:Portrait en pied de la marquise de Pompadour

莫裏斯-康坦•德拉圖爾(Maurice-Quentin DELATOUR)(1704年生於聖康坦—1788年卒於聖康坦) 創作於1748年—1755年間 繪於藍色紙上的粉彩畫,用水粉畫顏料勾勒畫面的淺色筆觸,臉部肖像於主畫外獨立創作

高:1.77米;寬:1.30米

由萊斯皮納斯•達爾勒特(Lespinasse d'Arlet) 捐贈給中央藝術博物館(Museum central des arts :盧浮宮博物館於1793年成立之初的名稱),但遭博物館拒絕;於1803年7月11日向公眾出售;由巴耶(Paillet)購得並於1804年送往凡爾賽法蘭西學院專屬博物館(Musée spécial de l'École française à Versailles)收藏。

這幅粉彩畫描繪了在十八世紀的政治、藝術、文化界扮演著舉足輕重角色的一位罕見的女性。她曾經是法國國王路易十五(Louis XV)的情婦,隨後成為他的摯友。這幅精美絕倫的粉彩畫是向當代負有盛名、最富才華的粉彩畫家莫裏斯-康坦•德拉圖爾(Maurice-Quentin DELATOUR)客製的。

面面俱到的構思布局

蓬帕杜爾侯爵夫人出身於一個新興的金融資本家的家庭,她接受了良好的教育。經歷了第一次婚姻後,她於23歲那年,即1745年,成為了國王的情婦。 蓬帕杜爾夫人在畫像裏以文學藝術守護人的姿態出現,環繞在她周圍的是象征著文學、音樂、天文學及雕刻藝術的各種物品。我們可以看到桌子上擺放著十八世紀幾位重要作家的作品,例如狄德羅(Diderot)及達朗貝爾(d’Alembert)編纂的【百科全書】、孟德斯鳩(Montesquieu)及伏爾泰(Voltaire)的著作。畫作中的樂譜令人聯想起音樂:一份樂譜被精通音樂的侯爵夫人展開於手中;另一份樂譜則出現在背景裏的扶手椅上,被放置在巴洛克風格的六弦琴旁邊。侯爵夫人腳邊散落著從畫夾中滑落的畫頁,也讓人想起繪畫藝術及雕刻藝術。 德拉圖爾深知向他定畫的侯爵夫人的心意:他將夫人所扮演的角色及其胸懷抱負融入到肖像畫中,使兩者完美結合。侯爵夫人坐在一間裝潢精美,飾以藍綠色調描繪、金色勾勒的華麗細木墻裾的書房裏。她所穿的華服—一條1750年前後十分流行的法國式衣裙—表現了她刻意 炫耀的意圖。但首飾的省略,以及侯爵夫人簡單樸素的發型 ,都強調了肖像畫私人收藏的特點。德拉圖爾因而成功地在這幅宮廷肖像畫中體現出其內在氣質的特性。畫作的背景是侯爵夫人的住所,並以放置在其周圍的意味深長的熟悉物品為點綴。這幅作品也為宮廷肖像畫僵硬刻板、已成套路的風格劃上了句號,使肖像畫繼德拉圖爾之後,力求以人物真實的內心世界來表現人物形象。

艱難的設計起草

我們不知道侯爵夫人肖像畫客製的確切時間;盡管如此,1751年似乎是最有可能的年份。德拉圖爾透過為侯爵夫人繪制肖像畫,意識到他應當將其精通的繪畫技巧及擅長進行心理分析的辨別能力,運用到這位叱詫法國的女權貴的肖像畫中去。畫家與侯爵夫人在客製肖像畫之前早已相識,是當年為路易十五國王設計起草粉彩肖像畫(現藏於盧浮宮博物館,編號為2761)的機緣巧合所致。盡管有這一層淵源,侯爵夫人肖像畫的設計草圖卻仍歷經輾轉曲折才畫出來。一方面,是由於侯爵夫人多變的要求;一方面,是因為德拉圖爾對於此項工作並不熱衷。漫長的設計起草過程持續到肖像畫臉部輪廓的定稿,期間臉部曾繪過三張素描草圖,因為畫作中只有侯爵夫人的頭部是按照本人原形繪制而成的。肖像畫最終大功告成,但直到1755年才於盧浮宮一年一度的美術沙龍(官方的繪畫展覽會)上向公眾展出。

粉彩技術

粉彩長期以來一直被畫家所采用,但真正風靡一時卻是在十八世紀。粉彩以圓柱形的小棒為粉筆進行繪畫,這些粉筆主要由研碎的黏土與顏料的粉末混合而成。粉彩特點筆觸粉潤柔和。其顆粒狀的質地引起畫面的光線折射,令畫作覆上一層獨特的光輝。畫家一般使用有色畫紙或粗細不同的砂紙板,粉狀顆粒可附著於其上。粉彩畫作品必須安放於鑲玻璃的畫框中,並在畫作與玻璃框架之間保留一定的空間,以防止相互摩擦。原因在於粉彩畫存在一個缺陷:脆弱性。畫作只要稍有觸碰便會損壞,必須固定。粉彩畫固定液從而在十八世紀期間廣泛套用於畫作表面,這種固定液是以可揮發性的溶劑(水和酒精)以及透明黏合劑(明膠)為原料制成,並以霧化狀態噴灑於畫面。

參考文獻- GALLET Danielle, Madame de Pompadour ou le pouvoir féminin , Paris, Éditions Fayard, 1985.

- JONES Colin, SALMON Xavier (sous la dir. de), Madame de Pompadour et les arts , Versailles, Musée national des châteaux de Versailles et du Trianon, 14 février-19 mai 2002, Munich, Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, 14 juin-15 septembre 2002, Londres, National Gallery, 16 octobre 2002- 12 janvier 2003, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2002.

- MEJANES Jean-François, Maurice-Quentin Delatour. La Marquise de Pompadour , Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, collection "Solo", n 19, 2002.

十一、孔雀瓷盤,法文名稱:Plat au paon

創作於1540年—1555年間

矽質土陶瓷制品,裝飾圖案繪於泥釉表面,透明色釉。

直徑:37.5厘米

孔雀瓷盤是鄂圖曼帝國最享有盛名的陶瓷制品之一。瓷盤的軟色由薰衣草藍及玫瑰紅組成,在陶瓷器皿中極其罕見。瓷盤的裝飾圖案令人聯想起富有浪漫色彩的「薩茲」(saz)風格,其特色是熱烈繁復的畫面構圖由一朵碩大的「果實花」來取得平衡。這件作品是鄂圖曼帝國精致藝術風格的真實寫照,這個由土耳其人建立的帝國於1299年成立,一直延續到1922年(長達623年)。

奇幻的瓷盤裝飾

一支生長於同一枝蔓的花束於這個大瓷盤的表面鋪展開來。纖細的花莖上長著羽毛狀的彎葉,並盛放著朵朵花兒,栩栩如生的郁金香和風信子搖曳於枝頭,還有虛構的自然界花朵也爭妍鬥艷。這些旋轉的裝飾圖案盤踞於瓷盤表面,如果沒有瓷盤邊緣的阻隔,似乎能無止境地鋪展開去。在充滿動感的畫面中央,一朵想象中的花朵綻放於垂直的粗大花莖頂端,它帶有鱗葉的外形讓人聯想起果實內部的種籽。其沈重硬直的外觀賦予畫面的裝飾圖案一定的穩固性。一只全身披著薰衣草色羽毛的孔雀棲息於這個神奇的花園中心。瓷盤整體采用軟色調,由鼠尾草綠或橄欖綠、淡青綠色、淺紫色、清雅的玫瑰紅色及薰衣草紫粉色組成。

新興的審美觀

瓷盤的裝飾圖案體現了「薩茲」風格的藝術特征,這種基於植物圖飾的裝飾風格,由畫家莎•屈理(Shah Quli)自1530年以來發揚光大。在土耳其語中,「薩茲」(saz)一詞意指「茂盛的森林」。瓷盤美輪美奐的裝飾圖案令人不禁認為這件瓷盤是由莎•屈理本人所繪。無論如何,瓷盤的創作者可能在伊斯坦布爾的托普卡匹皇宮裏欣賞到掠奪而來的戰利品——中國元朝的繪有孔雀的瓷器,並從中獲得創作靈感。這些瓷器當時曾被作為皇室餐具。此外,另兩個飾有孔雀圖案的中國瓷盤現藏於伊斯坦布爾的托普卡匹•薩雷博物館(Topkapi Saray Museum)中。

孔雀,天堂之鳥

伊斯蘭的藝術對孔雀鐘愛有加。根據伊斯蘭教的聖典【古蘭經】,孔雀是與亞當和夏娃同時被逐出天堂的,盡管如此,民間傳統還是將其視為天堂之雀。這個賦予孔雀極樂世界色彩的特殊涵義,被瓷盤上環繞著它的如田園詩般美好的裝飾圖案體現得淋漓盡致。瓷盤上的孔雀繪圖在當時鄂圖曼帝國瓷器制品中堪稱創新之作,但在1570年左右變得更為常見。

參考文獻

SOUSTIEL Jean, La céramique islamique, Office du Livre, éditions Vilo, Paris, 1985, p.328-331

Arabesques et jardins de paradis , exposition au Musée du Louvre, Editions de la Réunion des musées nationaux, Paris,1989, n 131, p.160

Soliman le Magnifique , exposition aux Galeries nationales du Grand Palais, 15 février-14 mai 1990, Editions de la Réunion des musées nationaux, AFAA, Paris,1990, n 197, p.182 ATASOY Nurhan, RABY Julian, "L'illusion de la nature, poteries de 1535à 1560", Iznik.La poterie en Turquie ottomane , Chapitre XVII, Paris, Editions du Chêne, 1990 (version française), p.129-144

DENNY Walter, "Blue and white islamic pottery on chines" , Boston museum bulletin, 1974, vol. LXX, n 368, p. 76-99. vol.1

KALH R., Chinese ceramics in the Topkapi Saray Museum , Istanbul, vol II , n 708, Londres,1986

LANE Arthur, LaterIslamic pottery , Londres, 1971, p 49-54

十二、弓箭手檐壁,法文名稱:Frise des archers

阿契美尼德時代,大流士一世統治時期,約公元前510年 阿帕達納宮, 大流士一世王宮覲見廳遺址,蘇薩,伊朗 彩釉矽磚

高:4.75米;寬:3.75米

弓箭手檐壁是整個波斯阿契美尼德帝國最著名的檐壁。阿契美尼德帝國在公元前539年至330年間統治著中東很大一部份地區。這塊檐壁曾被用來裝飾位於今伊朗西部的蘇薩城大流士一世(即大流士大帝,公元前522-486年)的王宮。

佇列

弓箭手檐壁表現了面朝左和面朝右的弓箭手佇列。畫中人物正緩步前行,雙手握在矛桿上;肩背兩端為鴨頭形狀的弓,以及箭筒。弓箭手們將矛的下端放在邁向前方的腳面上,足蹬系帶高幫鞋,身著腿部位置帶有褶皺的寬袖飾帶波斯長袍。每個人都面蓄胡須,卷曲的頭發攏於脖頸處,並戴著草葉編制的冠冕。 檐壁的每塊矽磚都澆制成凸紋,然後覆以綠色、褐色、白色和黃色基調的彩釉。矽磚的彩面為長方形,但磚身後面部份則漸變漸窄,微微呈楔形,以便塗抹灰泥並緊密地排列彩面矽磚。

巴比倫的影響

這一裝飾毫無疑問是借鑒了100多年之前著名的國王尼布甲尼撒二世(公元前604-562年)修建的巴比倫(另一座美索不達米亞城市)的遊行大道。但所使用的工藝卻有所不同,巴比倫藝術家們使用的是粘土磚而非矽磚。在一千多年之後伊斯蘭教時期的伊朗,彩磚在大型建築中的使用興盛一時。

「不朽之身」?

首位發掘蘇薩古城遺址的考古學家發現了被稱為阿帕達納宮的大流士王宮的巨型覲見廳基座結構,但只是其中零散的裝飾部份。當馬塞爾•迪厄拉富瓦帶領的法國考古隊重新開始發掘工作時,發現了數量眾多的磚塊,從而能夠重現出令人信服的覲見廳裝飾,現藏於盧浮宮。其中包括放置在飾紋邊框中的兩塊弓箭手行進佇列紋案板。余下的弓箭手被重新裝於單獨的板上。與掉落在原有位置下方的,覲見廳的另一裝飾物——獅子檐壁相反,弓箭手檐壁原來的所處位置已不得而知。其眾多的組成部份是考古學家們在覲見廳發掘現場各處發現並收集起來的。數量之多不禁令人得出這樣的假設:弓箭手原來應該在高墻上排成若幹行佇列,而且應該覆蓋了王宮外壁的很大一部份,範圍可達數百米。 由這一大型裝飾引發的問題是對它的解釋:這是否與「不朽之身」有關,這支國王的萬人精銳衛隊?又或者透過身材相同、步伐一致的人物影像來代表波斯人民,好像以此來體現帝國永恒不變的秩序?

十三、推測為【加布莉埃爾•德斯特蕾和姐妹維拉公爵夫人】肖像,法文名稱:Portrait présumé de Gabrielle d'Estrées et de sa soeur la duchesse de Villars

楓丹白露畫派

約1594年 木板油畫

高:0.96米;寬:1.25米

浴中的兩位全裸女子在做什麽呢?這幅畫是十六世紀末的一幅匿名作品,第一眼看上去會給人失禮之感。對畫中內容的解讀也有很多不同版本。

楓丹白露畫派

這幅繪畫的作者不得而知,但畫風為典型的楓丹白露第二畫派的風格。楓丹白露畫派是對一批意大利藝術家的稱呼。十六世紀中葉,法國國王法蘭索瓦一世(François Ier)將他們召集到楓丹白露宮進行裝飾工程。到了十七世紀,法國國王亨利四世(Henri IV)再次將一批藝術家召集到楓丹白露,但這次來的是法國藝術家,被稱為「第二代楓丹白露畫派」。畫中兩位年輕女子身體凹凸曲線的表現手法體現出文藝復興時期意大利藝術的影響。而遠景處的室內情景則帶有佛蘭德繪畫的特點。

透視畫技法

畫家嫻熟地運用了透視技法,以寫實手法表現了浴缸裏的白色布單和兩塊勾勒出畫面框架的帷幔。而遠景處室內的另一番景象則營造出畫面的進深感,突出顯示了透視效果。這幅彩色畫作中布局奇特:沐浴中的兩位年輕女子和神秘象征物——比如加布莉埃爾•德斯特蕾手中的戒指,其極度細膩的、對女性裸體的處理方式獲得了巨大的成功。畫中左側的光源朝著兩位女子照射過來,突出了從暗處遠景中跳脫而出之女性身體的凸凹美。

令人費解又意味深長的動作

畫中的兩位年輕女子一個是亨利四世(Henri IV,1553-1610年)寵愛的女人加布莉埃爾•德斯特蕾(1571-1599年),另一個可能是她的一個姐妹(左)。左邊的年輕女子用手捏住加布莉埃爾•德斯特蕾的乳頭,這個令人費解且又充滿深意的動作常常被解讀為暗示著哺乳,即表示加布莉埃爾•德斯特蕾身懷亨利四世的私生子。在遠景中,一個年輕女人正做著針線活——可能正在為即將出生的嬰兒縫制衣服——再次證明加布莉埃爾•德斯特蕾懷孕這一解釋。洗澡也可能與懷孕有關,因為那個年代的孕婦和產子後的婦女都會經常洗澡。除了這些與母性有關的細節之外,還有加布莉埃爾手中的戒指:戒指可能是暗示加布莉埃爾•德斯特蕾和國王的婚事在即。

十四、斑巖瓶:【蘇傑爾之鷹】,法文名稱:Aigle de Suger 瓶:古代(埃及或羅馬帝國)— 托座:聖丹尼(Saint-Denis),早於1147年 聖丹尼修道院寶庫 紅色斑巖,鎏金烏銀

這件鷹瓶來自巴黎北部的哥特式教堂——聖丹尼修道院(Abbaye de Saint Denis)的寶庫。十二世紀中葉,中世紀著名的蘇傑爾修道院長(Abbé Suger)時期制成。蘇傑爾說自己在箱中找到了一只古代斑巖瓶,然後命人將其改制成鷹形的禮拜儀式用盛瓶。

蘇傑爾修道院長

聖丹尼的蘇傑爾(1122-1151年)即是宗教人士又是政治人士,曾擔任法國國王路易六世(Louis VI)和路易七世(Louis VII)的顧問。他主持了聖丹尼修道院的重建,並展開了一系列裝飾工程。其中就包括在彌撒中使用的、不計其數的儀式器皿的制作,這也是他一個最為令人矚目之處。蘇傑爾認為對著寶物冥想可以使人類靈魂得以昇華並且更接近上帝。瓶身和鷹頸的連線處刻有拉丁銘文:「此石(即斑巖瓶)應鑲嵌黃金和寶石。來自於大理石,但它比大理石還要珍貴。」

【蘇傑爾之鷹】

這件鷹瓶的獨特之處在於其混合式構成:鷹身為一只古代斑巖瓶,之後在十二世紀中葉的蘇傑爾修道院長時期被配上了托座。換言之,金銀匠用鍍金的壓紋銀打造出鷹頭、展開的雙翅和腳爪。展開的鷹尾實際上也構成了瓶子的三腳座。這只鷹瓶是聖丹尼修道院的彌撒用品,在神父紀念耶穌最後的晚餐(聖餐)時使用。鷹的造型奪人眼目:整體造型簡潔明朗,幾乎呈現幾何形態,但翅翼、頸部和頭部的細節又透出現實主義格調。因而,【蘇傑爾之鷹】可謂標誌著哥特式藝術的開始。

鷹瓶設計

為何蘇傑爾修道院長會將自己發現的古瓶打造成鷹形的盛瓶,其中原因已不得而知。但他很可能借鑒了東方的動物形狀器皿,或是拜占庭布匹上的鷹形裝飾花紋。鷹形圖案在基督教的象征體系中有特定角色:是聖經中耶穌生平事跡的四位撰寫者之一 —— 傳福音者聖約翰的標誌。

參考文獻

- Le Trésor de Saint-Denis , Les Dossiers de l’archéologie, n° 158, mars 1994. - Suger's Liturgical Vessels, Abbot Suger and Saint-Denis , a Symposium, The Metropolitan Museum, New York, 1986, p. 283-293. - MONTESQUIOU-FEZENSAC B. (de), Le Trésor de Saint-Denis , Paris, 1973-1977, I et II, n° 28, III, p. 42-44. - Le Trésor de Saint-Denis , Paris, Catalogue d’exposition : musée du Louvre, 12 mars – 17 juin 1991, notice 31(Danielle Gaborit-Chopin).

十五、王室頭像,【漢謨拉比頭像】,法文名稱:Tête royale dite "tête de Hammurabi"

公元前第二個千年初 蘇薩,伊朗(美索不達米亞) 閃長巖

高:15.20厘米;長:11厘米;寬:9.7厘米

這尊小型男子頭像雕塑是古代東方藝術中最著名的雕塑作品之一。雕塑精湛的工藝和人物的年齡都不禁讓人想到其描摹的物件很可能是巴比倫國王漢謨拉比(公元前1792-1750年),但從作品細節的藝術風格來看,其形成年代又似乎早於漢謨拉比王的統治時期。

一件特殊的藝術品

雕像發現於蘇薩(今伊朗所在地),很可能是在公元前十二世紀,連同其他被劫掠的藝術珍品一起被舒特魯克• 納克杭特作為戰利品帶走的。雕像表現的是一位美索不達米亞君王的形象,頭戴高邊的國王帽冠,其特點與公元前第三個千年末、第二個千年初時典型的皇家帽冠吻合。雕像的面部糅合了傳統手法和寫實主義,令人驚嘆。頭像的眉毛呈魚骨形,大量層層疊疊的小圓環精心地排列成胡須,體現出當時的風尚。但頭像的面部表情刻畫出人物的年齡、性格和情感狀態,這與【漢謨拉比法典】石碑上皇家人物像靜止、不具人格特征——表現身處正式禮儀活動中的統治者——截然不同,該雕像是為遠觀而設計的。一雙半睜半閉的杏核眼,濃重的黑眼圈和瘦削的臉頰都突現出人物的嚴峻莊重——或許正像晚年的漢謨拉比王——和漫長豐富的人生經歷。這種自然的,甚至略帶表現主義手法的藝術風格,與美索不達米亞的傳統雕塑作品迥然不同。這種風格更接近於同時期埃及中王國法老雕像的風格,如賽索斯泰利斯三世(公元前1887-1850年) 或阿蒙涅姆赫特三世(約公元前1850-1800年)都以老年人像的形式出現。這尊頭像可能是在受到外來影響的工坊中完成的,很可能遠離慣常的創作中心,從而受傳統雕像風格的影響也就較少。

完美的君主

這尊雕像堪稱珍品,但以現代藝術來定義,則應將視作肖像。在近東藝術中並不存在人物肖像。這張鄭重莊嚴的老人臉龐代表著智慧,代表著眾神選出的君王,他在世間及與人相處的漫長經歷能夠保證公正平等的統治。雕像也反映出當時文化界湧動的新思潮:一種對人生曇花一現、即使貴為天子也難逃死亡結局的悲觀思考。表明人物身份的銘文應該在雕像的身體部位,而今已不復存在。在很長一段時間內,人們都認為這座雕像所表現的是巴比倫國王漢謨拉比,但雕像年代很可能早於其統治年代。實際上,一些風格上的細節,諸如雕像胡須的形狀、額發的形態和脖頸處的小卷環,都說明其形成年代在公元前2000年左右。

參考文獻

- PEZARD M., POTTIER E., Musée du Louvre. Catalogue des antiquités de la Susiane (Mission J. de Morgan) , 2e édition, Louvre, Paris, 1926, n 84 b. - SPYCKET A., La statuaire du Proche-Orient ancien , Handbuch der Orientalistik, Leyde-Cologne, 1981, p.245. - HARPER P.O. (dir.), The Royal City of Susa , New York, 1992, n 113, p.175-176. - La Mésopotamie entre le Tigre et l'Euphrate , catalogue d'exposition, Musée d'art de Setagaya, 5 août 2000 - 3 décembre 2000 ; Musée d'art asiatique de Fukuoka, 16 déc. 2000 - 4 mars 2001 ; Tokyo : NHK, 2000, n 140, p.223. - DEMANGE F., "La sculpture mésopotamienne du IIe millénaire", in Dossiers d'archéologie , n 288, nov.2003, p.14-15. - ANDRE-SALVINI B., Le Code de Hammurabi, collection solo (27), Département des Antiquités orientales, Editions de la Réunion des musées nationaux, Paris, p.17-18.

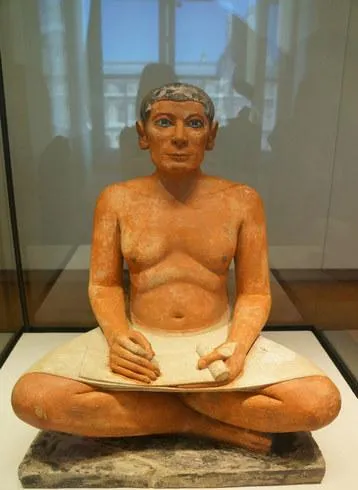

十六、【盤腿而坐的書吏】,法文名稱:Le Scribe accroupi

古王國時期,第四王朝(?),創作於公元前2620年—公元前2500年間 埃及,薩卡拉(Saqqara),莎拉匹斯神廟(Serapeum)的斯芬克斯(獅身人面像)巷道以北 雕像以石灰巖繪制,雙眼的鑲嵌材質為巖石晶體、菱鎂礦(鎂的碳酸鹽成分)及銅砷,胸部的乳頭位置以木頭雕刻而成。

高:53.70厘米;長:44厘米;寬:35厘米

此雕塑是於1854年分享埃及考古發掘的成果,由埃及政府饋贈的禮物。

盤腿而坐的書吏雕像是盧浮宮古埃及文物部最聞名於世的雕塑之一。雖然它享有盛名,但我們對其所表現的人物一無所知:他的姓名、頭銜,甚至是他生活的確切年代,我們都無從知曉。盡管如此,這尊雕像還是深深打動著前來參觀的遊客。

令人驚嘆的雕像

盧浮宮博物館收藏的書吏雕像,盤腿而坐,右腿交叉疊在左腿之上。最令人驚嘆不已的是對其臉部的刻畫,尤其是其鑲嵌的雙眼之極強表達力:眼白部份是由一整塊白色的菱鎂礦鑲嵌而成,並帶有紅色紋理,瞳孔則由嵌入其中的巖石晶體組成,肉眼可見的瞳仁部份經過細致地拋光處理。眉毛用黑色線條描畫而成。雕像的雙手、手指及指甲都經過精細的雕琢。胸部顯得肥大,乳頭部位則由兩個木釘鍥入。雕塑在1998年曾經進行過一次清洗處理,以突現出其本身保存完好的古舊色彩。

一位無名氏

盤腿而坐的書吏於古王國時期雕刻而成,這段時期起始於約公元前2700年的第三王朝,湮沒於約公元前2200年的第六王朝末期。被埃及人視作黃金時代的古王國時期,以其卓越非凡的藝術創作而獨樹一幟。盡管對其身世來歷進行了大量的研究,人們還遠遠未能解開圍繞書吏雕塑的所有謎團。書吏雕像與其他大部份古埃及雕塑不同之處在於,其上沒有標明辨別身份的象形文字銘文。實際上,承托書吏雕像的半圓形底座本應鑲嵌在另一塊更大的題有其名稱及頭銜的底座裏,正如其它收藏於盧浮宮的雕像一般,塞特卡王子雕像(位於22號展廳)恰是例證。但是這個大底座卻消失得無影無蹤……然而,我們獲知書吏雕像是與古王國時期的其他六尊雕塑同時發現的,這些雕塑都於盧浮宮展出。這六尊雕像其中之一名為貝埃爾內弗爾,他生活於第四王朝,第二尊雕像屬於宰相卡伊,生活於第五王朝,他的墳墓也位於薩卡拉的同一地點。另外四尊雕像是分管田地的書吏,名為塞凱姆卡,雕像也始於第五王朝。盤腿而坐的書吏雕像是卡伊,貝埃爾內弗爾,還是塞凱姆卡?雕像到底屬於其中之一,還是象征著姓名不詳的第四位人物?無論他是誰,盤腿而坐的書吏雕像描繪的極有可能是一位非常顯赫的達官貴人,可能屬於大金字塔時期。

工作中的書吏

在埃及學研究中,「書吏」一詞是古埃及法老時代政府部門中,上至王國的大臣,下至行政機構級別最低的雇員在內的所有等級官員廣泛使用的稱謂之一。書吏一項主要的基本職責,就是管理國家財產和人事調配。大臣和重要行政部門的長官手下一般都有幾百名官吏負責具體的組織工作。此外,每個大地主都任用書吏組織、管理並監督農業生產活動及手工制造業:例如分管田地的書吏、分管倉庫的書吏、分管糧食的書吏及分管大小牲畜的書吏等。在神廟和金字塔任職的書吏則負責後勤管理工作。

盤腿而坐的書吏左手持一張局部展開的莎草紙。紙莎草是盛產於埃及的水生植物,被古埃及人廣泛使用來制造用作書寫介質的紙張。書吏所穿的白色纏腰布,緊緊地繃於膝蓋上,讓其能夠以此為支撐進行書寫。書吏的右手本應持有一支筆,今天已經不知所蹤。

參考文獻- BOUQUILLON Anne, "La couleur et les pigments", in Techne 4 , 1996, p. 55, fig. 6.

- L'Art égyptien au temps des pyramides , Catalogue de l'exposition, Editions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 1999, pp. 383

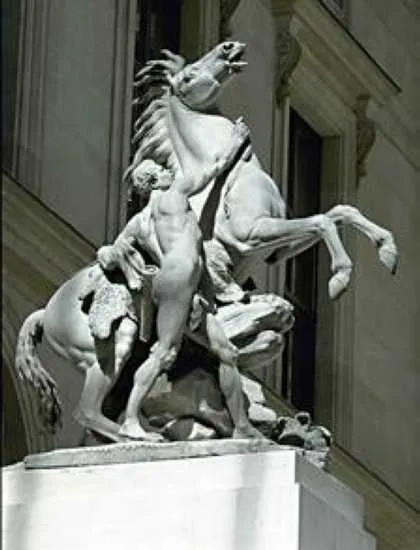

十七、被馴馬師勒制的駿馬,【馬利駿馬】,法文名稱:Chevaux retenus par un palefrenier dit Chevaux de Marly

大紀堯姆•庫斯圖(Guillaume 1er COUSTOU) 1745年 1745年,這兩座大理石雕像被放置於馬利城堡(Marly)。在畫家大衛(David)的提議下,於1794年被搬至巴黎香榭麗舍大街(Champs-Elysées)街口,豎於高高的底座之上。 卡拉拉(Carrara)大理石

MR1802 :高:3.40米;長:2.84米;寬:1.27米

MR1803 :高:3.40米;長:2.84米;寬:1.27米

這兩座大理石雕像刻畫了馴馬師馴馬的場景,國王路易十五(Louis XV)約於1739年客製這兩尊作品用來裝飾巴黎不遠處的王室宮邸馬利城堡公園的水池。

替補客製作品

在路易十五的曾祖父路易十四統治時期,馬爾利城堡公園的水池有兩座大理石馬雕像居高臨池。但是,路易十四去世後,這兩座雕像被遷至巴黎的杜勒伊宮(Tuileries)園林中。因此,馬利原址處成為一塊空地。為了替代原先的兩座雕像,路易十五客製了兩座新的馬雕。他委托原先馬雕的作者柯塞沃(Coysevox)的侄子,大紀堯姆·庫斯圖(Guillaume 1er Coustou)完成雕塑,兩人的技藝可相媲美。像他叔叔一樣,庫斯圖實作了一項技藝創舉:短短兩年(1743年—1745年),將一整塊卡拉拉大理石刻鑿成兩座大型雕像。許多細節都需精雕細琢:馬轡頭(現已損壞)、散亂的馬鬃、輕盈擺動的馬尾和覆蓋部份馬身的熊皮……

新奇創意

【馬利駿馬】的新穎之處在於其創作沒有參照任何神話或寓言。雕像展現的只是原始本性,兩股蠻力之間的對抗——一匹尚未馴化的烈馬和一位裸身男子,在使力的過程中結實的肌肉繃緊拉張開來。起伏不平的土壤上的蘆葦和石塊代替了柯塞沃克斯雕塑上的軍事戰利品飾。種種跡象可以看出這匹粗頸強壯的烈馬的驚恐和憤怒:馬身直立上仰,馬嘴嘶吼,鼻孔和眼睛張大以及鬃毛立起。難以馴服的野性欲再次掙脫束縛。觀眾無論站在哪個角度觀賞,都可以清晰地感受到動態、力量和對抗的激烈。藝術家觀察人馬抗衡例項,從自然狀態汲取創作靈感。這座雕像捕獲瞬間動態,預示出下個世紀浪漫主義作品的盛行。

駿馬雕像的遷移

1745年,雕像安放於馬利公園。自問世之初雕像即被視為法國雕塑傑作,得以在法國大革命時期馬利城堡遭毀時幸免於難,並在1795年運至巴黎,置於協和廣場(place de la Concorde)的高大底座上,立於香榭麗舍大街街口處。而後,雕像於1984年被移至盧浮宮博物館保存,在協和廣場和馬利城堡公園則分別放置了其復制品。

參考文獻

- SOUCHAL François, Les Frères Coustou , Paris, 1980, p. 225-232. - Les Chevaux de Marly , Musée promenade de Marly-le-Roi, Louveciennes, 1985. - BRESC Geneviève, PINGEOT Anne, Sculptures des jardins du Louvre, du Carrousel et des Tuileries , Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1986, II, p.104-110.

十八、【阿勒穆黑哈聖體盒】,法文名稱:Pyxide au nom d'al-Mughira

瑪蒂娜•阿勒劄哈宮廷工坊 公元968年 西班牙,瑪蒂娜•阿勒劄哈城 象牙材質、雕飾與刻飾、可見黑色鑲嵌飾紋(煤玉?)痕跡

這尊阿勒穆黑哈聖體盒為十世紀伊斯蘭藝術的傑作,以所選象牙材質之稀有珍貴,象牙雕刻工藝的精巧細膩,令人驚嘆不已。這一類別盒子的用途至今不能確定:它可能被用來放置珠寶首飾、貴重寶石、胭脂水粉或香水香料。圍繞著盒蓋底部的銘文顯示出這尊聖體盒是進獻給哈裏發阿蔔杜拉•讓曼三世的兒子--阿勒穆黑哈王子的。聖體盒的裝飾圖案,除了體現精湛的制作工藝,更真實地反映出當時政治生活的現狀 。

奢華的工藝品

這尊聖體盒於968年雕刻完成,為已故的哈裏發阿蔔杜拉•讓曼三世的兒子--阿勒穆黑哈王子而作,這位王子也是當時的君主哈裏發阿勒哈坎姆的同父異母兄弟。在伊斯蘭世界,哈裏發是對先知穆罕默德於632年辭世後,其繼承者所使用的稱謂。哈裏發在其權力所及的領土內統治信奉伊斯蘭教的子民,被尊稱為信徒們的精神領袖。阿勒穆黑哈王子曾經是瑪蒂娜•阿勒劄哈宮廷的一員,瑪蒂娜•阿勒劄哈是倭馬亞王朝於936年開始在西班牙建立的宮城。 阿勒穆黑哈聖體盒是進獻給瑪蒂娜•阿勒劄哈宮廷成員的奢侈象牙制品中最精美華麗的一件作品。裝飾盒蓋周圍的銘文寫道:「祈求聖主賜福,降臨恩典、喜悅、福樂於信徒們的偉大精神領袖之子阿勒穆黑哈,求聖主的仁慈寬恕與其同在」。 聖體盒的盒身飾以一系列豐富的人物畫像,分布在四個橢圓形浮雕中。其中一幅浮雕描繪的是一位男性或女性詩琴彈奏者,立於浮雕中央;其兩旁描繪的是兩個盤腿而坐的人,正以咄咄逼人的眼神打量著對方;他們手中所持的物品常與統治國家的君主相聯。與這一刻畫詩琴彈奏者的浮雕形成鮮明對比的是,其他所有的畫像都以互相對稱的方式重復出現。其中一些浮雕表現的是蘊含某些陰謀詭計的小場景:一幅浮雕刻畫的是兩個人背靠背正在鷹巢裏拾取老鷹蛋,他們的腳踝骨被狗撕咬著;最後一幅浮雕描繪的是跨於馬上的騎士正在采摘成串的椰棗。盒蓋上顯示了一模一樣的構圖:孔雀、老鷹、獅子及騎士分布於各個浮雕之上。

象征意義豐富的裝飾圖案

聖體盒上的裝飾圖案都帶有與倭馬亞王朝有著緊密聯系的象征意義,正如我們從同一時期的阿拉伯語文獻中得知的一樣。因而,結出椰棗的棕櫚樹,象征著倭馬亞王朝被阿拔斯王朝驅逐而遷徙他鄉,被迫在西班牙的這片偏遠之地安頓下來。在此,被偷竊去鷹蛋的老鷹,就是倭馬亞王朝的象征。在這件作品上,倭馬亞王朝的成員透過這些具象征意義的圖案,展現了他們遭受威脅的處境:在采摘椰棗的人身後,我們可以看到老鷹正被牲畜緊咬不放;偷取鷹蛋的人也同時被狗咬住。當年輕的阿勒穆黑哈王子收到進獻的聖體盒時年僅十八歲;他收到這份禮物極有可能是因為他已經踏入成年。身為在幾年後過世的哈裏發阿勒哈坎姆的同父異母兄弟和已故老哈裏發的兒子,王子是皇位的合法繼承人之一。但他後來被暗殺,皇位由一位年紀尚幼的王子繼承,而年幼的王子顯然更容易聽任擺布。阿勒穆黑哈王子最終未能如這件令人目眩神迷的象牙聖體盒上所示般,成功摘取權力的果實。

一件卓越的微型雕塑作品

這件聖體盒除了毋庸置疑的歷史學研究價值外,同時也是那個時代象牙制品的傑作。藝術家掌握了使雕刻材料物盡其用的精湛技藝:天才的藝術家凸雕某些部份,其它部份則完全從底部鏤空;凸起之勢尤為明顯;盒子的內壁厚達1.8厘米,而鏤雕部份達1.5厘米深。聖體盒上整齊的小洞賦予所有裝飾部份(帶狀裝飾、植物圖案裝飾等)以勃勃生機。

參考文獻

- MAKARIOU Sophie, L'Andalousie arabe , Hazan - Les Ateliers du monde, 2000, p.46-48. - Les Andalousies. De Damas à Cordoue , Paris, Institut du monde arabe, 2000-2001, p. 72-79. [ MARTINEZ-GROS Gabriel, MAKARIOU Sophie, Art et politique en al-Andalus, Xe-XIe siècles , p.72-79 et objet n°103 p.120.]

十九、阿弗洛狄忒,【米洛的維納斯】,法文名稱:Vénus de Milo

公元前二世紀末期 米洛斯島(在現代希臘語中稱為米洛),位於希臘基克拉迪群島 雕刻材質為帕洛斯島大理石;雕像由兩塊大理石於裙裾部位相拼接而成;左手臂及左腳分別單獨雕刻。

高度:2.02米

1821年,德•日弗埃爾侯爵(marquis de Rivière)饋贈給法國國王路易十八(Louis XVIII)的禮物。

自雕像於1820年在希臘米洛斯島被發現以來,這尊古希臘女神雕像以其高貴優雅的體態及圍繞著她的謎團般的身世,令人為之傾倒。她應該是經常以半裸姿態出現的美之女神阿弗洛狄忒,還是米洛斯島上供奉的海之女神安菲泰利忒呢?

殘缺的傑作重見天日

【米洛的維納斯】雕像是1820年於米洛斯島(在現代希臘語中稱為米洛)發現的,這座島嶼位於基克拉迪群島的西南方。雕像於被發現的次年作為禮物饋贈給法國國王路易十八,隨後國王將其送給盧浮宮博物館。這件作品從此便聲名遠播。 雕像分幾個部份制作完成,各部份分別經過雕琢,並由垂直的大理石砌入部份(如胸部以上、雙腿、左臂及左腳)拼接而成。這種方法在古希臘社會廣泛使用,尤其在公元前100年雕像的誕生之地基克拉迪群島。雕像的雙臂一直未能尋回。女神雕像原本戴有金屬佩飾,諸如手鐲、耳環、束發帶等,如今只留下雕像身上用以固定首飾所穿的洞。此外,雕像可能曾覆以彩繪,但這些顏色今天已經消失殆盡。

一位神秘莫測的女神

這尊雕像被神秘的光環所包圍。雕像失蹤的部份以及象征物的缺失都為重塑女神的姿態並辨別她的身份帶來了重重困難。象征物指傳統上與諸神形象相關聯的物品,以便能夠確認他們的身份。因而,一些研究學者設想這尊女神雕像原本手持弓箭,代表狩獵女神阿耳忒彌斯。其他研究學者則認為女神原本倚靠在一塊柱子上,或是把臂肘支在戰神阿瑞斯的肩膀上。然而,許多專家一致認同從雕塑半裸的描繪手法、形體的女性特征以及姿容豐韻,可判斷這尊雕像是愛與美之神阿弗洛狄忒。這也解釋了為何雕像享譽世界的名稱是【米洛斯的阿弗洛狄忒】(Aphrodite de Mélos),或【米洛的維納斯】(Vénus de Milo),維納斯是古羅馬人賦予女神阿弗洛狄忒的稱謂。雕像中的女神可能手持蘋果,隱喻阿弗洛狄忒與另外兩位女神相爭的上面刻著「獻給最美之人」字樣的金蘋果,也可能持有一頂王冠或一面顧影自賞的鏡子。但這尊雕像也可能是米洛島上供奉的海之女神安菲泰利忒。

古典主義藝術之承繼與創新

女神雕像高傲的樣子、勻稱柔和的臉部輪廓以及淡定的表情,無一不符合公元前五世紀的審美觀,這個時期也被美術史學家稱為古典主義時代;而對其發型及玲瓏曲線的精致刻畫,令人想起公元前四世紀古希臘著名雕塑家普拉克西特的風格。然而,雕像也體現了稍後希臘化時代的創新,希臘化時期始於公元前三世紀,結束於公元前一世紀。雕像融於立體空間,螺旋形的構造、滑落於胯部的褶皺衣裙,被刻意拉長的上半身以及瘦小的胸部,都是這個時代藝術風格的特征。雕像裸露的光滑肌膚與深深嵌刻的衣裙褶襇營造的光影交錯的效果形成鮮明對比。

參考文獻

- LAUGIER L., « La Vénus de Milo », Feuillet pédagogique du Musée du Louvre, 3, n°50, Paris, 2001. - D’après l’antique , Musée du Louvre, Paris, 2000, p. 432-433, p. 441, n° 235. - RODGWAY B. S., Hellenistic Sculpture , II, 2000, p. 167-171, ill. 21, fig. 5. - HAMIAUX M., Les sculptures grecques , II, Paris, 1998, p. 41-44, n° 52. - HAVELOCK C. M., The Aphrodite of Knidos and Her Successors, A Historical Review of the female Nude in Greek Art , University of Michigan, 1995, p. 93-98, fig. 13. - HASKELL Fr., PENNY N., Pour l’amour de l’art antique : la statuaire gréco-romaine et le goût européen 1500-1900 , Paris, 1988, p. 363-365, n° 178, fig. (éd. anglaise, Taste and the antique : the lure of classical sculpture 1500-1900, New Haven, 1981). - PASQUIER A., La Vénus de Milo et les Aphrodites du Louvre , Paris, 1985. - CHARBONNEAUX J., « La Vénus de Milo et Mithridate le grand », in Revue des Arts , 1951, p. 8-16, fig. 1, 4, 7-9.

二十、【陵墓狀小盒子】,法文名稱:Coffret en forme de mausolée 公元十四世紀 伊朗,法爾斯省(Fars) 以銅經鍛打後制成的合金為材質,盒身有鐫刻飾紋,鑲金、雕銀及黑色顏料

高:24.2厘米;底座直徑:26.9厘米

盧浮宮擁有世界上最精美的伊斯蘭風格金屬制品珍藏之一。這件華麗小盒子的裝飾極盡精雕細琢之能事,飾紋細致密集而又熠熠生輝。從頂蓋到底座,小盒子整體都以雕刻於其上的裝飾性圖案為點綴,並以金和銀鑲嵌。

極具奢華之風的小盒子

這個小盒子於十四世紀上半葉制作,表現了法爾斯(伊朗的一個省份)流派手工藝的主要特征。在盒身主要部份以及盒蓋上,都雕刻有長形裝飾框,框內可見銘文與點綴有裝飾圖案的橢圓形浮雕交替出現。盒身中央的帶狀雕飾以及盒蓋的圓拱部份,可見騎士在狩獵場打獵的圖案,這些騎士的裝束令人聯想起蒙古人。在相對較窄的帶狀雕飾上,我們能看到鴨子及其它想象中的動物的圖案。盒身周圍的雙層花邊浮雕飾紋是法爾斯流派的手工藝人喜用的裝飾性圖案之一。

令人稱奇的書法

小盒子外部密集使用以阿拉伯語寫就的流暢書法作為裝飾,令人稱奇。事實上,法爾斯省及其主要城市什拉子城一直在書法及圖書藝術領域享有卓越的聲譽。盒子的外部裝飾很大一部份是以書法寫就的銘文,這些銘文是一些祝福的話語以及兩首阿拉伯語的詩篇的詩句。我們於十四世紀上半時期法爾斯省出產的其它金屬鑲嵌器皿上,也能看到同樣的銘文,甚至還能找到詩句書寫中的同樣筆誤。

一件稀有珍品

這個小盒子是此類式樣非常罕見的實物之一,它以墓葬建築物的布局為靈感,並根據十二邊形穹頂陵墓(擁有十二個墻面)的設計圖樣制作而成。現僅有另外兩個相似小盒子為世人所知,目前被保存在美國。藏於盧浮宮的小盒子的底座在後來的某個期被替換過,因此盒子底座壁板向內側接合,磨損了盒子最底部環繞盒身的雕飾。

——————————我是大英博物館分割線——————————

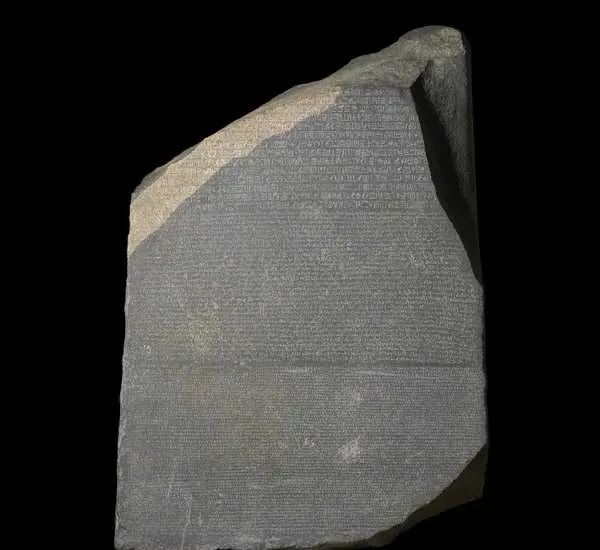

一、 羅塞塔石碑

制作於埃及國王托勒密五世統治時期(Ptolemaic Period),公元前196年

發現於城市羅塞塔(Rosetta,今日稱為埃爾拉什德,從el-Rashid轉譯過來)的聖朱利安要塞(Fort St Julien)作為解讀象形文字的寶貴鑰匙,羅塞塔石碑上的碑文是祭司團透過的一項法令。它是證實13歲的托勒密五世在其第一個加冕禮周年紀念日舉行王室祭禮的其中一條法令。

在幾年前,托勒密家族喪失了對國家某些地區的控制權。他們多次派軍隊鎮壓尼羅河三角洲和上埃及南部地區,特別是底比斯的叛亂,但這些地區仍然沒有回到政府的控制之下。 在托勒密王朝之前(大約在公元前332年之前),像這樣的象形文字法令通常由國王頒布,而現在由唯一掌握象形文字書寫技能的祭司釋出這種法令,這說明從法老時代起,有多少事情已經改變。表中列出國王對神廟所做的好事,暗示國王在得到祭司擁護這一方面有了保證。法令在石碑上雕刻了三次,分別用了以下字型:象形文字(適用於祭司的法令),通俗文字(當地人在日常使用的草寫體)和希臘文字(行政機關的官方語言);這對埃及古物學來說,是極其重要的。 在公元4世紀末象形文字被廢棄以後不久,如何讀寫象形文字的知識失傳。大約在1400年以後,也就是19世紀早期,學者只能利用石碑上希臘語碑文作為解讀象形文字的鑰匙。 英國物理學家杜文•楊(Thomas Young)第一個指出,羅塞塔石碑的某些象形文字寫下了王室名字的發音,即托勒密的發音。法國學者讓-弗朗索瓦•商博良(Jean-Francois Champollion)意識到,象形文字記錄了埃及語言的發音,奠定了我們認識古埃及語言和文化的基礎。 1799年,拿破侖軍隊的士兵在埃爾拉什德(羅塞塔)鎮附近為加固堡壘挖地基時發現了羅塞塔石碑。拿破侖戰敗,根據1801年的亞歷山大協定(Treaty of Alexandria)的條文,羅塞塔石碑以及法國人發現的其它文物都成為英國的財產。 自1802年以來,羅塞塔石碑在大英博物館展出以來,只有一次中斷,那是在1917年臨近第一次世界大戰結束的時候,博物館擔心倫敦遭受猛烈的轟炸,便將羅塞塔石碑和其它便攜的"重要"藏品轉移到了安全的地方。此後,羅塞塔石碑在霍爾本(Holborn)地下15米的一個郵政地鐵站呆了兩年。

二、薩頓胡船葬的頭盔

源自公元7世紀早期,盎格魯撒克遜時期;發現於英格蘭薩克福郡(Suffolk)的薩頓胡古墓遺址(Sutton Hoo)第一基地

這個特別的頭盔非常罕見。至今,在英格蘭只發現4個中世紀時期的頭盔,它們被發現於以下地點:薩頓胡古墓遺址、本迪治蘭奇(Benty Grange)、沃拉斯頓(Wollaston)和約克。

頭盔表面有點綴著動物裝飾和人物場景的裝飾嵌板,這些圖案流行於當時的日耳曼社會。一個場景描繪兩名武士,頭戴有角的頭盔,手持短劍和長矛。另一個描繪一名騎馬的武士正縱馬踐踏一個穿盔甲的武士。那名倒下去的武士在戰馬越過他時奮力向上刺去。這種場景的源頭可以追溯到羅馬帝國。 頭盔最不尋常的特點就是面罩:它有眼眶、眉板和鼻子,鼻子下面開了兩個孔,以便佩戴者呼吸。青銅眉板嵌入了銀絲和石榴石。每一邊眉板末端刻有鎏金銅野豬頭圖案,這也許是力量和勇氣的象征。 靠著鼻頭、在眉毛之間,是一個面對面臥著的鍍金龍頭,還有一個類似的從頭盔頂部越過帽子的龍頭。鼻子、眉板和龍構成了一幅張開翅膀飛行於頭盔之上的大鳥的圖案。 該頭盔在墓室倒塌時被嚴重毀壞。現在透過在三維拼圖將殘余碎片精確地拼合,頭盔才被重新組合。頭盔的完全重組已經完成。

三、帕特儂神廟

希臘,雅典衛城,公元前447至438年

著名的帕特儂神廟建於公元前447年至438年間,坐落於希臘的衛城當中。它是雅典政治家Perikles(於公元前429年逝世)設計的宏偉建築群的中心。該神廟規模宏偉,使用了大量的大理石,意在展現這座城市在其帝國鼎盛時期的實力和財富。

神廟內部佇立著一尊雅典娜雕像,她是這座城市的守護神。這尊雕像是用黃金和象牙制作而成的,是著名雕刻家的傑作,但它現在已經不存在了。 這座建築本身就已裝飾了許多大理石的雕刻,這些雕刻展現了雅典的祭禮和神話。其中一些雕刻品是現今大英博物館中展出的最著名的文物。 這些雕刻品包括:壁緣雕刻(雕刻了淺浮雕),位於建築四面墻的上方,柱廊的內側;墻面雕刻(雕刻了高浮雕),與壁緣處於同一水平位置,在神廟外部支柱上方的楣梁上;山形墻雕刻(雕刻了圓雕),完全覆蓋了山形墻的每一面。 山形墻和墻面上的雕刻向人們講述了希臘的神話,壁緣則展現了當時希臘人民的宗教信仰。

四、路易斯西洋棋

路易斯西洋棋約於公元1150-1200年制作於挪威,在蘇格蘭的外赫布裏底群島中的路易斯島被發現

棋子由海象牙和鯨魚齒精心制作而成,包括坐立的國王和王後、戴教冠的主教、騎在坐騎上的騎士、站立的獄卒和士兵,都被制成方尖碑的樣式。 它們在路易斯群島烏伊格(Uig)附近一個神秘的地方被發現。關於它們為何會隱藏在那裏和如何被發現,有各種各樣的說法。唯一可以確定的是它們發現於在1831年4月11日蘇格蘭古董協會上被展出之前的某個時間。確切的發現地點好像是某個沙丘中的一個小石塊室裏。

誰是棋子的主人?為什麽要把它們藏起來?盡管沒有肯定的答案,但它們可能屬於一個從挪威去愛爾蘭旅行的商人。盡管有一些棋子已遺失,但從組成的棋子可以看出共有四副不同的棋。它們總體狀況非常完好,即使被用過,好像也沒用過幾次。 到了11世紀末期,西洋棋在歐洲貴族中間已經非常流行。這些在當時純粹以娛樂為目的而制作的路易斯西洋棋棋子組成了現存單體數量最多的文物群。 棋盤要大的足以放下遊戲中所有的棋子以符合現代的遊戲規則,因此其長寬跨度應設為82厘米。記錄顯示,一些路易斯西洋棋在發現時被塗上了紅色。因此棋盤應該是白色和紅色相間而不是今天慣用的黑色和白色。 現今為世人所知的93顆棋子,11顆在愛丁堡的蘇格蘭國家博物館,剩下的82顆在大英博物館中。

五、Katebet木乃伊

第18王朝末期或第19王朝初期,約公元前1300-1280年。

這是一具老嫗的木乃伊,她是"神王" 阿蒙神(Amun)的歌女。在廟宇宗教儀式中她扮演著唱歌奏樂的角色。 她叫Katebet,防腐處理後的身體被布條層層包裹。罩頭的彩繪木乃伊面具上有一張鍍金的臉,上面戴有一頭精心制作的假發和一副白色的耳環。交叉的雙手上戴著真正的戒指。 Katebet的腹上有一只小小的深色聖甲蟲,在她接受眾神審判時聖甲蟲會給她魔法防護。 沿著身體往下,大概在她膝蓋的部位,是一個木乃伊造型的小型人俑沙伯替(shabti)。他在那裏做著其雇主死後必須做的繁重的體力活。 地位高的人死後要先洗凈身體,取出內臟。待屍體用泡堿鹽幹燥之後,在原來器官的位置填上木屑。接著在皮膚上塗上松脂,再從頭到腳用亞麻布條包裹起來放在棺木之中迎接通往來世的漫長旅程。 大英博物館的科學家們在不損壞Katebet的情況下使用電腦斷層掃描器獲得了更多關於她的資訊。資訊顯示她在年老時去世,去世時僅剩兩顆牙齒。她的腦髓沒有被移出,盡管這在木乃伊化中十分普遍。 木乃伊棺材和裝備的樣式都與眾不同。棺材上假發的形狀和手的位置表明這副棺材最初是為一名男子設計的,而後經過改造給Katebet使用。木乃伊上面的一些物件也是留給男子的。眾所周知,和Katebet埋葬在一起的還有一名可能是她丈夫的男子,名叫Qenna。他的木乃伊已不復存在,因此有可能現放在Katebet裹布上的一些物件是來自他的棺材。

六、奧克瑟斯寶藏

塔吉克塔的赫提庫瓦德(Takht-i Kuwad)地區,波斯阿契美尼德王朝,公元前5 - 4世紀

這個了不起的模型是奧克瑟斯寶藏(Oxus Treasure)中最著名的藏品之一,可以追溯到大約公元前5-4世紀。

奧克瑟斯寶藏是阿契美尼德時期遺留下來的最重要的金銀藏品。 模型戰車由四匹馬,確切地說由四匹小馬駒拉著。裏面有兩個身著米底國(Median)服飾的人像。米底人來自阿契美尼德帝國的中心伊朗。戰車前面是用埃及的一位廣受人們喜愛的守護靈侏儒神貝斯作裝飾,可以與同樣陳列在大英博物館裏的圓筒圖章上波斯國王大流士(Darius)駕馭的戰車相媲美。 現存在大英博物館的另一個殘缺不全的金戰車曾為印第安總督李頓伯爵(Earl of Lytton)所得。大約在同一時間,奧克瑟斯寶藏也被發現,因此人們認為它們源自同一地方。

七、亞述:獵獅浮雕

發現於伊拉克北部的尼尼微(Nineveh),新亞述時期,大約在公元前645年

在古代的亞述國,獵獅被認為是帝王的運動,是君主保護其子民的責任象征。這一系列的浮雕表現了亞述最後一位偉大的國王阿樹爾巴尼帕爾(Ashurbanipal,公元前668-631年)的狩獵生活,專為他的尼尼微宮(現在伊拉克北部)而創作。

狩獵場面緊張而逼真,是亞述藝術最傑出的成就之一。它們描繪了雄獅的放逐、追捕和殺戮。 也許最著名的要數一塊小型的雪花石膏面板,長久以來它都被認為是一項傑作。亞述藝術家對動物觀察和寫實的技巧都清晰可見。

獅子被國王的一支箭射中,血從口中噴出。臉上青筋暴現。從現在的視角來看,很容易會認為作者表現的是對那只奄奄一息的動物的同情。但獅子代表的是仇視城市文明的一切事物,因此觀眾在看到這個景象時更應該笑而不是哭。

美索不達米亞的皇室獵獅傳統歷史悠久,類似的場面可追溯到公元前4000年末期。國王與雄獅的關系後來可能被引進西歐導致了公元12世紀和13世紀的十字軍東征,那時獅子圖案開始用於裝飾皇室紋章。

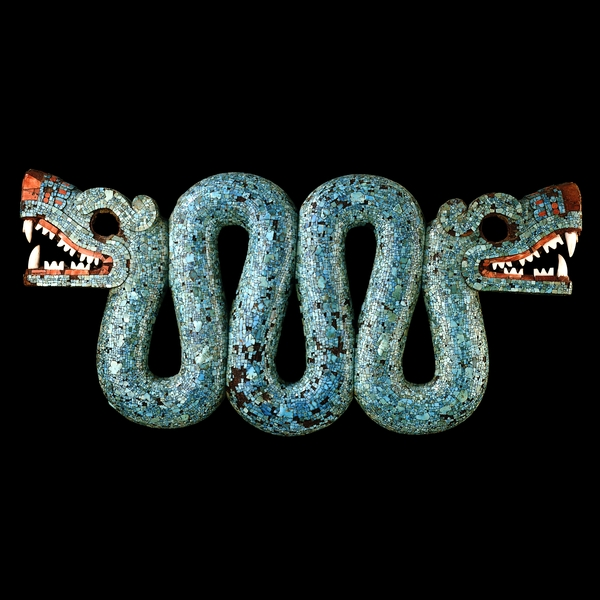

八、雙頭蛇

綠松石鑲嵌,墨西哥,公元15-16世紀

墨西加(阿茲特克)藝術的代表,這件引人註目的藝術品是在儀式上佩戴的胸飾(佩戴在胸前的裝飾)。

它由木頭(桃花心木和西班牙杉木)雕刻而成,外面覆滿綠松石鑲嵌圖案。木頭背面被掏空。 蛇像一直是古代中美洲的宗教象征。蛇與墨西加(Mexica)的幾位神靈相關,這些神靈包括Quetzalcoatl(羽蛇神),Xiuhcoatl(火蛇)和Mixcoatl(雲蛇)即Coatlicue(地母神),是墨西加主神Huitzilopochtli的母親。蛇群每年蛻皮的習性可能被視為傳達了更新變化的訊息。同樣地,一些能在水裏、陸地上和林冠間自由穿梭的物種也使它們成為不同宇宙(水、陸地和天空)空間的媒介。 海菊蛤(一種多刺牡蠣)殼用來裝飾兩個蛇頭上鼻子和嘴巴周圍鮮紅的細部。鳳凰螺(一種海螺)殼用來做白色的蛇牙。張開大嘴裏的樹脂膠被赭石粉染成了血色。蜂蠟粘附在空眼眶的邊緣,空眼眶可能最初是用黃鐵礦石鑲嵌而成。 盡管表面早先可能鍍過金,但蛇身的背面並未裝飾,兩邊的蛇頭經過鑲嵌處理。來自松木和裂欖木(珂巴脂)上的樹脂用來做鑲嵌時的粘合劑。

九、烏爾皇室博弈

來自伊拉克南部城市烏爾,約公元前2600-2400年

遠古世界最流行的遊戲之一。

棋盤與李奧拿德•伍利(Leonard Woolley)在烏爾皇陵發現的其它幾個棋盤布局相似。上面的木頭已經腐爛,但鑲嵌其上的貝殼、紅色石灰石和青金石還在,因此可以恢復其原來的形狀。棋盤由20個貝殼制方格構成:5個方格一組分別刻有玫瑰花飾、"眼睛"和小圓點。剩下的5個方格內則是對5個點的不同設計。據古文獻參考資料顯示,遊戲雙方是比賽誰更快使棋子從棋盤的一端到達另一端。遊戲開始時,只有擲到特定點數的骰子才能將棋子放在棋盤上。我們還得知玫瑰花飾的格子代表著好運。

使用這種特別棋盤的棋子已不復存在。但是幾副嵌花頁巖和貝殼制成的棋子連同它們的棋盤在烏爾被挖掘出來。棋盤中空,棋子存放於其中。骰子,不管是條形的還是四面體的,也都被找到。

"20個方格遊戲"從公元前3000年延續到公元1000年,涉及地域廣泛,從東部地中海和埃及到印度。美索不達米亞博弈的一個版本在印度西部港口柯欽的猶太社區中一直流傳到現代。

如果你對博物館感興趣,我還有拓展閱讀推薦:【答案索引--【博物館】 - 知乎專欄】

——————————我是求賞的小尾巴——————————

如果這個答案對您有幫助,不妨點選並【掃描二維碼】對我微信打賞:)