知乎首答,

科學和歷史總是有些說不清道不明的聯系。

1906年4月18日淩晨5點12分左右,美國舊金山發生黎克特制7.8級大地震,死亡人數5到6千,經濟損失將近1億美元。對米國人民來說,這算是歷史上的最大災難之一。(雖然放到全世界不見得如此)

正所謂 天災和人禍是人類科學發展的催化劑。。。。

但是,咱先把米國放到一邊。

在遙遠的克羅地亞一個不知名的大學裏,有個天才氣象學及地震學家叫安德裏亞 莫霍洛維奇:

他知道舊金山發生地震後就想了很多。他在克羅地亞國內建了些地震台,想觀測一些地震事件。說來也巧,就在1909年8月8日,克羅地亞國內就發生了地震。他拿到地震數據之後嘗試著用 地震波的走時來計算地下巖石的地震波傳播速度 ,他也是(據我所知)第一個做這樣的計算的人。他的計算結果表明,地下54公裏處左右,巖石的縱波和橫波速度有一個明顯的、突然的增高。這就是人類第一次發現地殼和地幔的邊界。今天我們知道,那54公裏是他呆的地方地殼的大概深度,地球上其它地方地殼的深度變化是很大的 (例如海洋上基本都在10公裏以內),但是研究殼幔邊界的方法還是基本上沿用莫霍洛維奇的套路。為了紀念他的發現,我們親切的稱這個 地殼地幔邊界為莫霍洛維奇不連續界面,簡稱莫霍面 。 從此,人類知道了跟自己腳下硬硬的巖石對於整個地球來說就是個薄薄的皮,這之下的東西不一樣,我們叫它 地幔 。至此,人類就知道這下面東西不一樣,具體怎麽不一樣,還沒人敢說。但是多年後的今天我們知道地幔的構成很均勻,都是超基性巖石 (基本上都是純橄巖)。怎麽知道的呢?我們還是按照時間順序來,放到後面再說。。。

然後我們來說地震後的米國。

米國不少知名大學的學者從此發糞塗墻,投身地震研究領域,其中就包括加州理工的哈利伍德和賓諾古登堡。伍德入行早一點,主要獻身於地震儀器的研究。這些儀器在全世界很快得到套用,地震監測和記錄從此蓬勃發展,這為之後古登堡的發現提供了重要的數據支持。

這個就是 古登堡 :

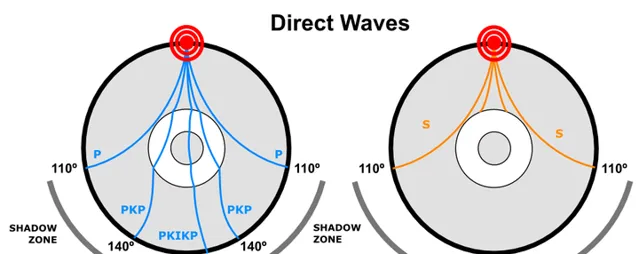

比莫霍洛維奇高端一點,他用到了全世界的地震數據。然後,發現了這樣的現象:

這稱作 縱波和橫波的陰影帶 。具體說就是,以震央為0度,離開震央110°至140°觀測不到直達縱波,110°以上都觀測不到直達橫波。舉個栗子,就比如北極附近發生了個大地震,北美、天朝、歐洲都能測到縱橫波的直達,但是,澳洲全國基本上都觀測不到這次地震的直達縱波和橫波,南極大陸上卻能觀測到直達的縱波,確不能觀測到直達橫波。

想想,對於當時的人,他們不知道地球還有個地核,只知道地殼之下是地幔。而如果地殼下全是地幔的話,全世界哪裏都應該觀測的到這個地震。他們會說:好奇怪啊!為什麽啊!

古登堡就說了: 因為有液態地核的存在。

縱波是被低速度的液態地核折射出的陰影帶,橫波就是被直接擋住了,因為橫波在液體內無法傳播。

這之後就有好多人投身在這地核和地幔的研究上,其中就包括丹麥女地球物理學家, 英厄萊曼 (她也是所謂軟流圈的發現者):

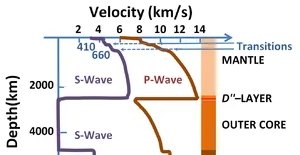

進一步研究就是根據全世界地震台的數據算地下巖石的地震波傳播速度,聽起來跟前面莫霍老爺爺幹的事情差不多 (實際上有些區別,避免大家看睡著,這裏就不多說)。但是莫霍老爺爺只有自己國家小小克羅地亞的資料,萊曼有了全世界的資料,所以他能算出整個地球的速度。她的結果差不多就張這個樣子:

2000公裏之下這個地方,縱波速度一下降了5-6千米每秒,橫波速度沒了!

這就完全說明了古登堡的假設,有液態的東西。這個東西,就叫外核。 地幔和外核的邊界,後來也被命名為古登堡不連續界面。

但是萊曼沒停下,又再往下看了看。咦,4000公裏之下的這個地方,橫波速度又不是0了,縱波速度也增加了,怎麽回事?

其實很簡單,又變成固體了, 這就叫內核 。

但是好多看客在這裏質疑:你妹的,你說外面呢一層液體把固體包住了的,橫波進不去,你咋搞出的橫波速度?坑爹呢?

有個東西叫轉換波,似乎跟今天的問題差的有點遠,就不說了。。。。

但是,總的來說,上面這張圖一出,標誌著人類基本認識了地球的內部份層。

題主看到這裏應該抓狂了:

我問的是組成!!!

別急,人就是先認識到分層,再考慮組成的。知道了分層,組成實際上就簡單多了。

之後就有另一個人登場了:

圖佐韋遜(答主校友,他一生的成就簡直太多,不一一說了,我們總結他一般都說是板塊構造學說的奠基人。而且學地質的同學們應該都聽說過以他名字命名的」韋遜旋回「。)

我們還是把回答集中到題主的問題上來。

我們知道了有地幔這麽個東西,(如題主說)但是給地球打洞我們人類連地殼上最薄的洋殼都打不穿,怎麽才能親密接觸到地幔呢?

韋遜於1963年說了: 地幔它自己會跑到地表來的。

那些地幔湧出(這個詞最形象)到地表來的地方,叫 熱點 ,就是很熱很熱的點,有很多溫泉呢種。穿過地殼,湧出地表的地幔學名稱為 地幔柱。

我們常常能聽到的地幔柱熱點的地方有冰島,米國夏威夷,米國黃石等等。

想要知道地幔組成,去這些熱點看石頭就行了。

另外,大洋中脊也是地幔出現在地表的地方,不是太容易進去,所以這裏不多說。

經過對全球幾十個熱點的巖石的研究,結合地震波的速度數據,人類認識地幔應該是在不停地塑性對流中,使得其組成比較單一,基本上是超基性的純橄巖。

那麽地核呢?

人都說,地核基本上是鐵鎳合金構成的。人見過嗎?

答案是:沒有。

那是怎麽知道的呢?

答案是:猜的。猜的。猜的。猜的。猜的。。。。

(吐血。。。。。)

人類無法直接觀測地核,現在對地核的認識來自於對宇宙其它天體(比如隕石)的認識,以及地球物理化學性質的推算。

那這不是坑爹嗎?

有點,但是沒辦法。

最後,請各位指正

%%%%%%%%%%華莉莉的分割線%%%%%%%%%%%%%%

第一次發也不知道圖掛了。。。。

這裏補上。。。。

請大家見諒哈