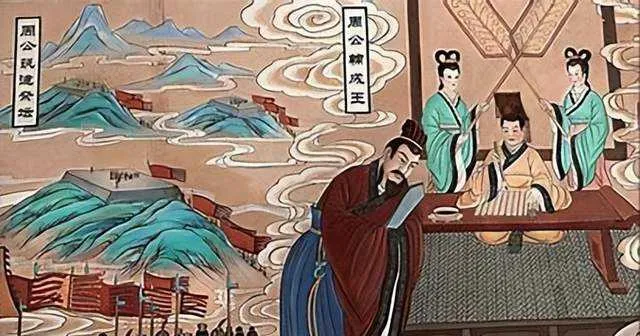

成王親政

我們知道,在武王去世後,國內外發生叛亂。周公旦為了周朝的安危挺身而出,率領軍隊平定叛亂。並且為了鞏固周朝的統治,率軍東征,歷時三年完成東征,取得勝利。

到了成王親政後,周公旦依然對侄子放心不下。他做了【立政】【無逸】等篇文章,周公旦經常向成王講解夏商成敗的歷史,教導成王要遠小人親賢人,要敬德保民,愛護百姓,並且要虛心納諫,不要幹預司法刑獄和貪圖安逸。

周公旦與成王微妙的關系

周公旦教育成王,固然是為了大周的江山社稷著想。 但是,面對叔父的教導,作為天子的成王會是什麽態度呢?

作為一個普通的年輕人,我們都不喜歡長輩的嘮叨,更何況是身為天子的成王呢?都說「良藥苦口利於病,忠言逆耳利於行」,誰都會懂這個道理,但是事情發生在任何人身上,沒有幾個人是受得的

此時的成王已經親政了,這時候還要整天被叔叔教導,因此, 他們之間的關系到底怎麽樣呢?

我認為,成王對自己的叔叔這種感情也許是復雜的。一方面,周公旦幫助成王平定了叛亂,使他的王位得以坐穩;另一方面,叔父功高蓋主,他一直活在叔父的陰影裏,他不得不猜忌叔父。

這種猜忌非常正常,權力的誘惑實在太大了。雖然叔父幫自己穩固了王位,但誰也沒有辦法保證,周公旦會不會一時興起,謀權篡位。

在後世的歷代王朝之中,這樣的例子屢見不鮮。哪怕權臣是沒有篡位之心,但為王朝和君主立下大功的,君主也罕有不敵視權臣的。權臣就像一顆定時炸彈,保不準哪天就會爆發了。

例如,三國時期的諸葛亮和後主劉禪。我們都知道,諸葛亮鞠躬盡瘁死而後已的精神,自古沒有人懷疑過他的忠心。可是劉禪喜歡諸葛亮嗎?未必見得。

諸葛亮病逝後,蜀國官吏百姓上書要求給諸葛亮立廟,劉禪卻以不合古制拒絕了。直到蜀漢滅亡的那一年,可能為了振奮士氣,劉禪才下詔給諸葛亮立廟。

劉禪雖然沒有給諸葛亮立廟,但是他對於諸葛亮的後代,仍封官加爵,好好照顧著。

我們再來看看其他「少年帝王」,是怎麽對待擁護自己登基且位高權重的大臣?

西漢漢宣帝由霍光擁立,霍光死後,就把霍光滅族;

唐高宗是唐太宗第九子,是舅舅長孫無忌向唐太宗極力推薦才被立為太子,但是在他登基後,卻嫌長孫無忌擅權,最終將這位舅舅賜死;

還有明神宗十歲登基,靠著老師張居正的輔佐,在大明王朝走下坡路的時候,張居正的「萬歷新政」為明朝打了一針強心劑,但是在張居正死後,明神宗就抄了他的家,張居正的兒子或被逼死或被充軍。

上面的例子足以說明,幾千年來,帝王對架空自己的權臣,內心的痛恨。

所以我們也可以猜想,在周公旦東征和營建東都後,威望大增,而成王自然也對其越發不滿。我們可以從歷史的史實中找出一些蛛絲馬跡。

周公旦還政於成王後,成王派周公旦分管「陜東」(陜邑以東),駐守在東都成周,這也可以看出,有可能成王並不想看見叔父,才把他派出駐守別地。

史書記載,周公旦還政三年後,就因年老體衰告假,回到了豐京。那麽,周公旦是不是真的「年老體衰」呢?我們不得而知。也許是成王在這幾年裏,羽翼不斷豐滿,逐漸刻意遠離叔父,所以周公旦迫於此,才無奈離職「休假」。

歷史總是帶給我們無盡的遐想,這也是探求歷史道路上有趣的地方。也許在未來的某一天,發掘出更多的文物,我們離歷史的真相就可以更近一步了。