一年級上冊語文中有一首不起眼的小詩【過橋】,放在拼音版塊,目的是鞏固學生對拼音的掌握。

全詩如下:

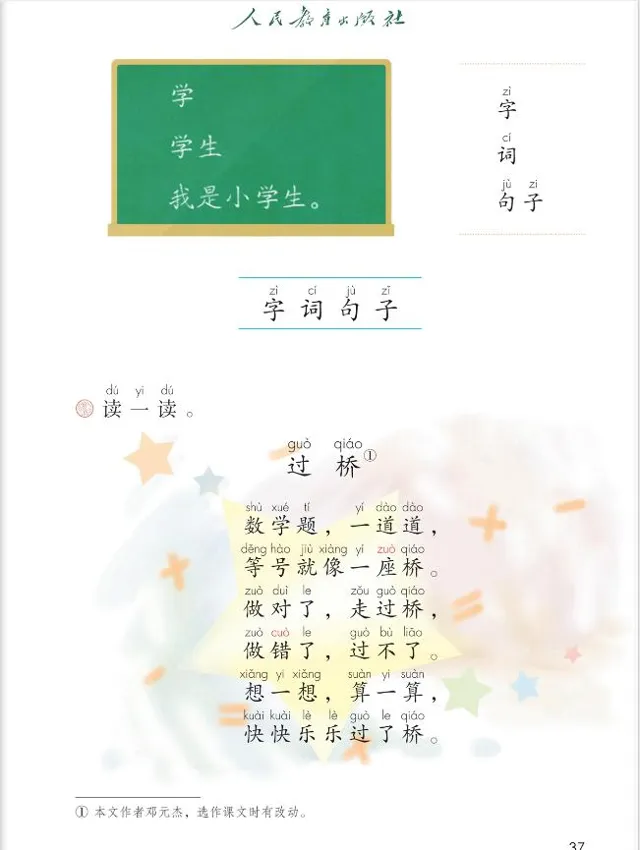

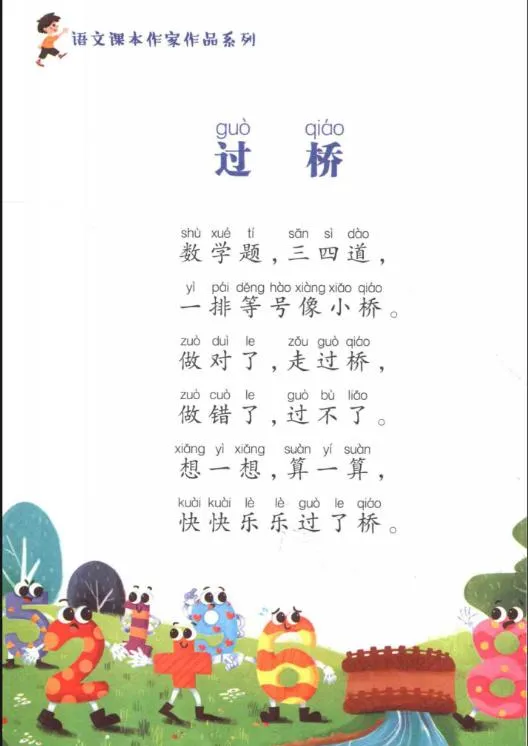

2024版一年級上冊

這首詩的作者註明是鄧元傑。

我們可以查一下作者的資料,下面摘自【中國兒童文學50年精品庫 詩歌卷】(農村讀物出版社,1999年版):

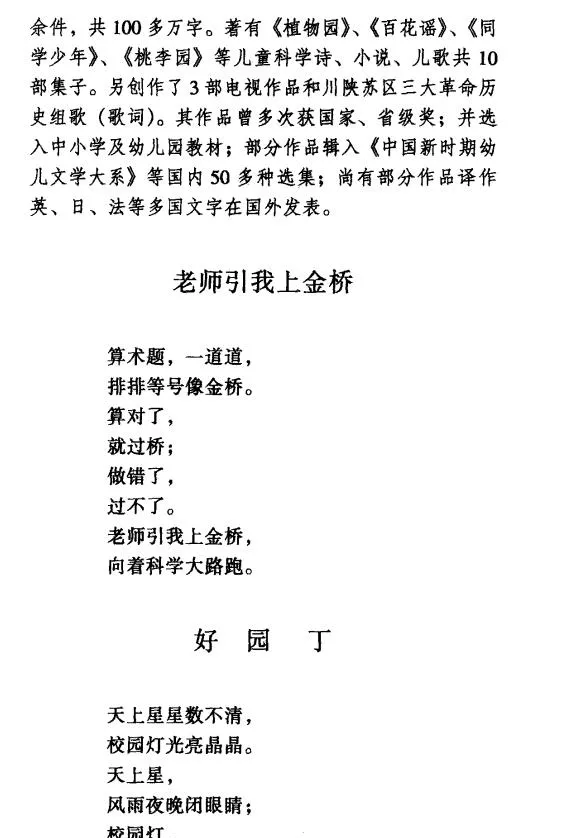

鄧元傑 1943年生,四川達川市人。中國作協會員,達川地區作協副主席。從文三十余載,發表作品千余件,共100多萬字。著有【植物園】、【百花謠】、【同學少年】、【桃李園】等兒童科學詩、小說、兒歌共10部集子。另創作了3部電視作品和川陜蘇區三大革命歷史組歌(歌詞)。其作品曾多次獲國家、省級獎;並選入中小學及幼稚園教材;部份作品輯入(中國新時期幼兒文學大系】等國內50多種選集;尚有部份作品譯作英、日、法等多國文字在國外發表。

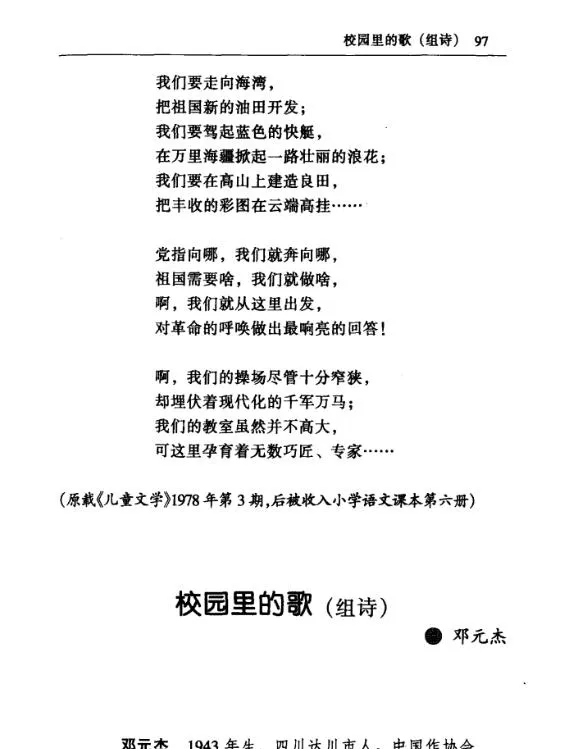

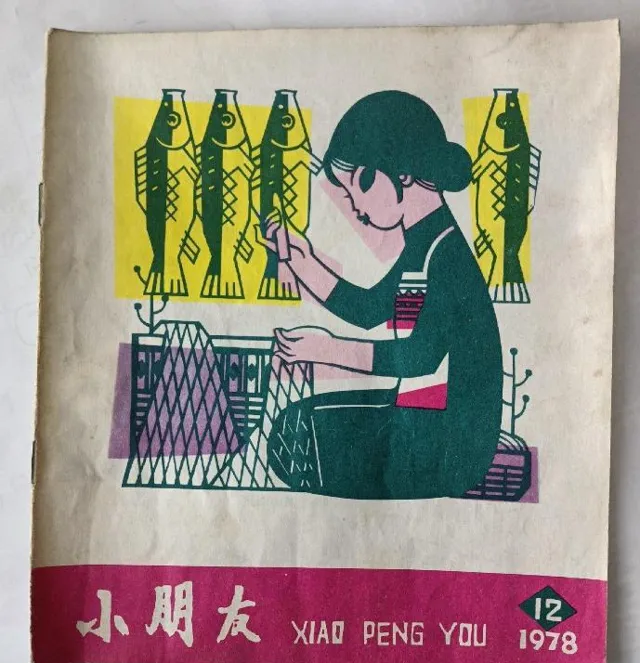

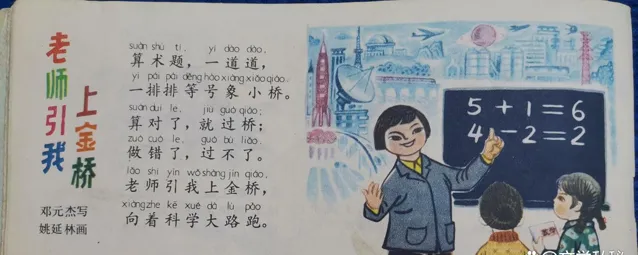

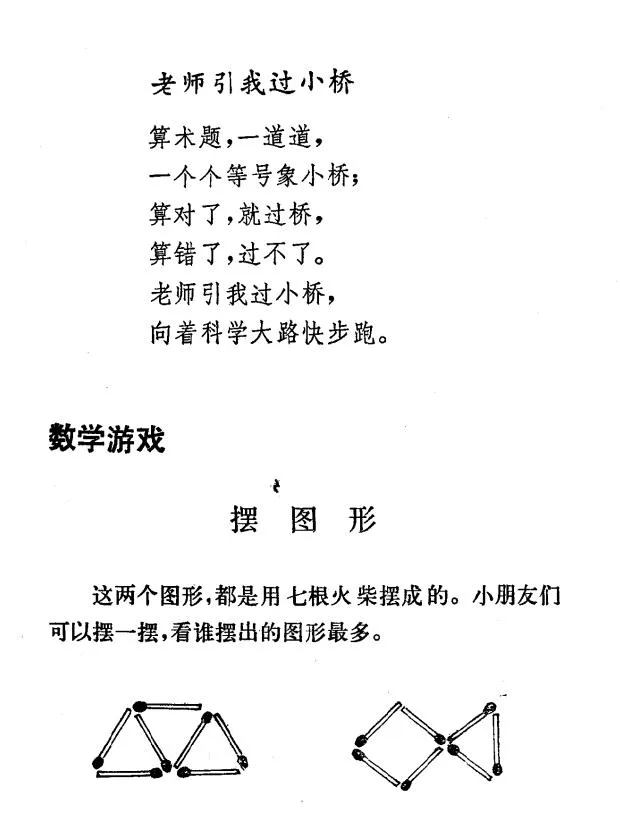

【過橋】這首兒歌,最早發表在【小朋友】雜誌1978年第12期,原詩的標題叫【老師引我上金橋】:

算術題,一道道,

一排排等號象小橋;

算對了,就過橋,

做錯了,過不了。

老師引我上金橋,

向著科學大路跑。

註意一下,原詩的最後兩句,實際上對前面的詩意進行了昇華。前面把「等號」比喻成「小橋」,把學生的破解學習難題,相當於過橋。

而過橋,也可視著解決難題。我們可以在熟知的【飛奪瀘定橋】一文中,反向地把飛渡過橋,想象成學習上的克服阻厄的一次過程。

而【老師引我上金橋】的最後兩句,跳出了對前面的「等號」這個喻體所掌控的領域,躍遷到更高的一個層面,就是解答難題、斬關奪「橋」是源出於老師的引導,可以看出,這首兒歌的本來的用意,是歌頌了老師,詩中說學生的一切努力,都是在老師的引導下完成的。所以標題裏,也用了「老師引我上金橋」。

改成【過橋】之後,詩的最後兩句給修改了。我們看看2024年版的這首詩的內容:

數學題,一道道,

等號就像一座橋。

做對了,走過橋,

做錯了,過不了。

想一想,算一算,

快快樂樂過了橋。

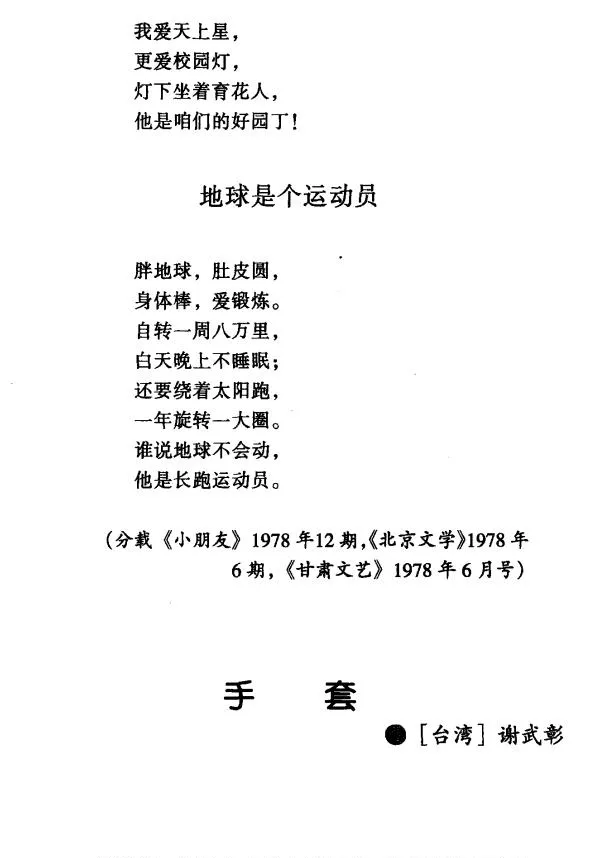

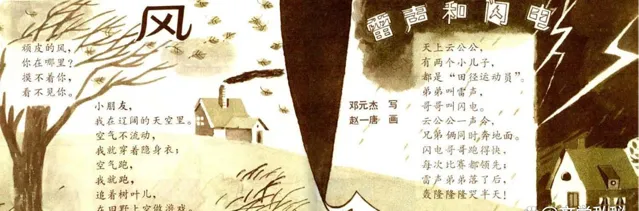

鄧元傑的作品

【老師引我上金橋】裏突出了老師的引導,而在【過橋】裏,是學生自己解決了問題,解決的辦法,是動了腦筋(「想一想」),動了手(「算一算」),手腦結合,獲得了過橋的勝利,收獲了成功的喜悅,整首兒歌突出了一個快樂學習的主題,好像過橋很輕松,有意回避了學生中總是無由而生出的「厭學情緒」。

實際上,我們可以看到,小學教材裏把厭學情緒的宣泄,是透過轉譯課文來完成的。

比如,2023年被移出教材的日本童謠詩人金子美鈴的作品【一個接一個】裏反復吟誦著「唉,要是不上學就好了」、「唉,要是沒有上課鈴就好了」,在格調與格局上,與我們教材裏的「快快樂樂過了橋」相差豈止是幾個幾何等級?

再看泰戈爾的【花的學校】裏寫到一個處於高壓下的恐怖學校:「他們關了門做功課,如果他們想在散學以前出來遊戲,他們的老師是要罰他們站壁角的。」

由此看來,【過橋】經過切除尾巴的外科手術之後,整個詩意較原作有了徹底的改變,整個詩歌,成為鼓勵學生獨立思考、解決問題、獲取勝利的一種精神充值,從頭至尾,把這種獨立地克服困難、快樂學習的精神,一脈貫穿,整個詩歌的焦點,都聚集在學生的身上。

應該說,【老師引我上金橋】進入課本後進行這樣的改編,是適應教材的一種最佳化選項。

畢竟,教材的目的是為了激發學生養成良好的學習習慣,而不是純粹的對老師的謳歌,【過橋】裏把原詩的喻體提取出來,裁剪掉後兩句的對外因的推舉,而讓全詩的精巧喻體一馬平川地融入到學生生活中,可以潛移默化地訓練學生的學習習慣,使他們在潛意識裏首選獨立自主地排除困難,取得成功。這樣的改編太妙了。

下面,我們看看【老師引我上金橋】搖身一變成【過橋】走進教材的過程。

1984年,中國少年兒童出版社出版了【小學生學習之友:一年級第一學期】,這屬於一本課外閱讀讀物,還沒有對詩作進行加工,只是原封不動地搬來了原詩。

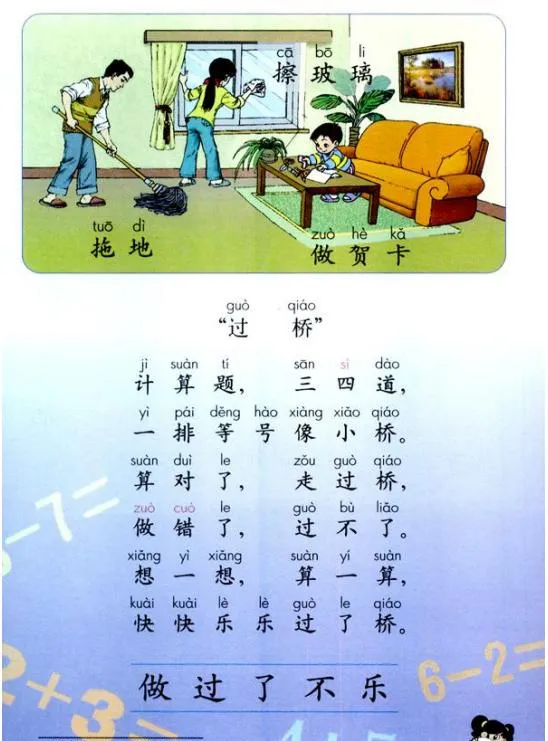

我們查到最早以【過橋】身份出現在課本中的教材,是在2001年出版的【義務教育課程標準實驗教科書:語文第一冊】中。

但是,我們註意一下,在人教版教材裏,【過橋】不斷進行局部的微調。一直到2024版,與2023版相比,也有細微的改動。

下面,我們比較一下各個版本的異同處,主要變動在前三句,部編版2023版與初版沒有變化:

第一句:

2001版:計算題,三四道,

2023版:數學題,三四道,

2024版:數學題,一道道,(計算題,改成了數學題,覺得外延變小了)。

第二句:

2001版:一排等號像小橋。

2023版:一排等號像小橋。

2024版:等號就像一座橋。(2024版變動較大)。

第三句:

2001版:算對了,走過橋,

2023版:做對了,走過橋,

2024版:做對了,走過橋,(「算」改成了「做」)。

第四、五、六句,各版本都沒有變動。

從【老師引我上金橋】到【過橋】的變遷,能夠讓我們看到教材編寫之時的改動秘境,也能夠讓我們感受到,在這種覆寫過程中,是如何突出教材以學生為中心、註重學生的學習習慣的引導的主旨,而不是像原詩那樣熱衷於對教師的禮贊的淺顯目標。

應該說,這篇課文的覆寫是成功的,保留了原詩的將「等號」比喻成「過小橋」這一想象喻體,一以貫之地貫通到底,拉回了原詩走岔了的詩歌立意,集中瞄準了學生主體,將這寶貴的想象喻體,完全作用在學生身上,重點轟擊,相信會給學生帶來一生的收益,在他們的記憶深處銘記下面對人生的任何困難該如何應付裕如地斬關奪隘,暢通無阻。