在我們開始所有的介紹之前,我們先明確一個概念:

一台發動機的輸出能力,取決於他的進氣能力。

我們再說一遍:

一台發動機的輸出能力,取決於他的進氣能力。

好好理解這句話,能幫助你理解很多汽車發動機的概念。

汽車發動機是一種內燃機,是燃料在缸內燃燒,形成高溫高壓氣體推動活塞做功,並將活塞的往復運動轉換為曲軸的旋轉運動,從而輸出機械能的一種機械。

我們經常說的一個詞,叫做加油。這讓人產生一種錯覺,當我們需要提升發動機動力的時候,只要往缸內多噴油就好了。

然而實際上,當我們踩下汽車油門的時候,實際調節的是發動機節氣門體的開度,這個東西的作用是讓發動機進入更多的空氣。而只有當發動機確認進氣已經變多了之後,才會增加噴油量,然後讓你感覺到動力的提升。

當你理解了這一點,我們的討論才能繼續下去,因為後面的所有內容,都是在討論發動機的進氣問題。

首先我們談排量。

發動機的排量是一個純物理空間的概念, 排量=單缸工作容積\times缸數

而 單缸工作容積=發動機的沖程\times單缸截面面積=沖程\times\pi\times缸徑^{2}\div4

具體的物理意義就是活塞從上止點移動到下止點,之間發動機缸內的物理空間,就是排量。

有回答認為排量代表的「每行程或每迴圈吸入或排出的流體體積」。這個觀點從某種意義上來說是錯誤的,或者至少是定義不完全的。因為對於氣體來說,體積這個概念必須要與溫度和壓力的概念同時存在。

排量僅僅是一個物理空間定義,並不等於實際吸入空氣的量,更不等於排出燃燒後氣體的量。

最簡單的例子:2.0T和2.0L排量都是2.0L,可是2.0T比2.0L的功率高50%左右。這裏面的差別的根本來源並不是2.0T比2.0L多噴了50%的油,而是實際多進了50%的空氣。

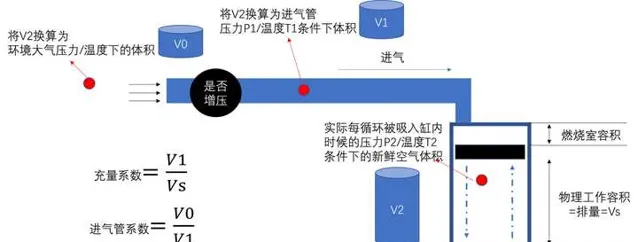

單缸每迴圈吸入空氣體積(環境壓力/環境溫度條件下)=單缸排量\times充量系數\times進氣管系數

充量系數的定義: 將每迴圈吸入氣缸的空氣量,換算為進氣管狀態(壓力/溫度)的體積V1,這個體積與單缸物理排量的比值,叫做充量系數。

進氣管系數的定義:將進氣管狀態(溫度/壓力)下的單位空氣量,換算為環境大氣壓/環境溫度下的體積,將後者除以前者,得到的數值就是進氣管系數。

簡單的圖解如下:

如果我們把環境大氣壓/溫度等同於標準大氣壓和溫度,那麽我們就可以把新鮮空氣的體積和空氣量建立標準的對應關系。那麽排量對於發動機做功能力的影響,以及我們能夠做的事情就一目了然了。

再次回憶一開始我說的話:一台發動機的輸出能力,取決於他的進氣能力。

發動機的排量,是一台發動機做功能力的物理基礎。在相同的技術配置下,排量越大,發動機的功率扭矩輸出能力越大。

但是,排量只決定了體積,再回憶一下前面我說的:

對於氣體來說,體積這個概念必須要與溫度和壓力的概念同時存在。

看看這張圖:

V2的大小受到了Vs的直接影響。但是V0的大小不僅取決於V2或者Vs,還取決於P2和T2與環境溫度與壓力之間的差異。

簡單的來說,在相同的排量下,發動機每迴圈實際吸入缸內的空氣量,還和進氣的溫度T2,和進氣的壓力P2相關。進氣溫度越低,進氣壓力越高,實際進氣量就越多,發動機的做功能力就更強。

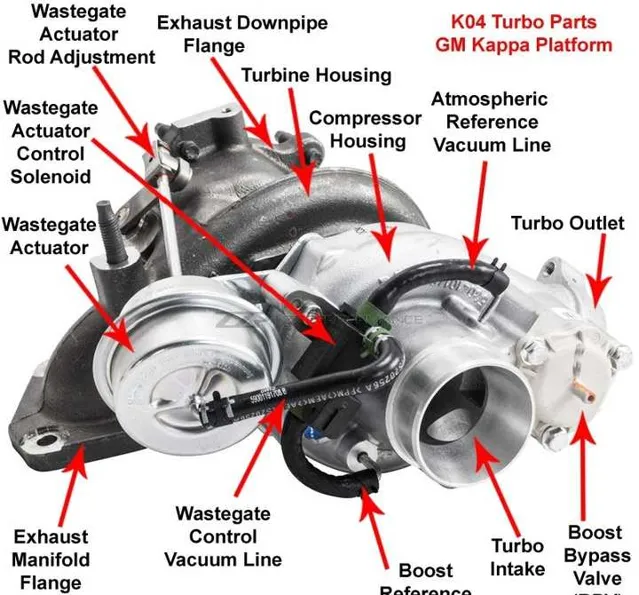

首先我們談進氣壓力。

對於自然吸氣發動機來說,吸氣的所有動力都來自於發動機吸氣沖程形成的真空度,所以優雅的設計進氣歧管,千方百計地減少進氣阻力,特別是充分利用進氣諧振,且避免進氣脈沖對進氣效率地幹擾變得非常重要。一般來說1.5L以上的發動機就會采用可變長度進氣歧管來進行最佳化。

這就是為什麽,自然吸氣發動機往往有一個很復雜和體積看起來很大地進氣歧管結構,而增壓發動機則比較簡單。

增壓發動機就簡單粗暴了,直接增壓就完了,減少了很多在進氣歧管方面做的氣流方面的研究。

此外,艾堅遜迴圈與米勒迴圈這類透過調節氣門機構,從而令進氣門在進氣沖程提前關閉,或者排氣門在壓縮沖程開始後繼續開啟,從而實作減少實際進氣量,並進而實作膨脹比大於壓縮比的這類情況也會帶來實際進氣量的不足,或者說排量與實際進氣量的差異擴大的情況發生。

接下來我們談溫度T2的控制

簡單的來說,就是要盡可能的降低進氣的溫度,從而提升進氣的密度。

特別是對於增壓發動機,整車從環境中吸取的空氣,在被廢氣渦輪增壓的過程中,會被廢氣溫度所加熱,導致進氣溫度高,並進而導致進氣的密度不夠,相同體積下的實際進氣量少。所以需要進行冷卻,發動機的這個結構叫做中冷器。

一般的發動機的中冷器采用的是空空中冷,就是用空氣冷卻的中冷器冷卻進氣。這個東西一般是歸屬於整車前艙結構。大概長這個樣子:

空氣冷卻的效果肯定沒有水冷的好,對於高效能發動機來說,這幾年水冷的比例越來越高,進一步提升了扭矩響應。(下圖右上角)

我們總結一下:

單缸的排量是發動機活塞上下行程之間缸內物理空間,它是一台發動機進氣量的基礎。透過增壓、減少進氣阻力,調整進排氣的氣門型線本身及相位策略等方式來改變實際進氣壓力,透過中冷器等方式來改變進氣溫度,可以進一步的改變實際的進氣量。而實際進氣量決定了發動機的效能。

接下來我們來說說馬力、功率和扭矩。

馬力是一個功率單位

最早的馬力的定義是:一匹拉力為180磅的馬能在一小時之內將一架半徑12英尺的水車拉動144圈,計算為33000英尺磅/分鐘,他就命名其為1馬力,換算成現在就是746W。

功率和扭矩的定義:

其實學術叫法應該是發動機的有效功率,定義是:發動機在單位時間內所作的有效功。

發動機的有效功率是透過測功機測試在特定工況下,發動機輸出的扭矩Ttq和發動機的轉速n而得到的。功率=扭矩*轉速

如果有效功率Pe的單位是kW,而扭矩Ttq的單位是Nm,轉速n的單位是rpm(轉/分鐘),那麽公式是

Pe=\frac{Ttq\times n}{9550}

扭矩是一種旋轉力矩,而功率要考慮的是單位時間的做功的總量。

很多人糾結功率和扭矩,本質是不理解看一輛車子的效能怎麽樣,到底是看功率還是看扭矩。

2019年,當時的38號車評專門就這個問題和很多人進行了討論,他想要說明的是:車輛的零百加速主要由功率而不是扭矩決定。發生這個討論的原因,是德系的車輛一般采用增壓等方式來提升低速扭矩響應,但是功率一般並不高(這幾年更是快速下降),但是很多大排量自吸發動機是功率更高。國內的很多車企也在學習德系的方法。但是38號認為,功率才是決定車輛效能,尤其是零百加速的表現。

這個問題看起來簡單,但是由於車輛存在變速箱變速換擋策略,以及發動機是需要將最高功率、最高扭矩以及扭矩曲線結合來看才能得到結果,所以其實是很難回答的一個問題。

我結合我們的實際開發經驗,給出2個簡單粗暴的結論:

0-40加速,扭矩優先;40-100加速,功率優先。0-100加速,功率優先。

扭矩不僅要看最高扭矩,還要看扭矩隨轉速的扭矩曲線。將扭矩和峰值和扭矩曲線的平台寬度結合在一起來看,就能夠將功率和扭矩與車輛效能掛上鉤了。

其實德系為什麽對低扭這麽執著,是由德國的國情帶來的,因為我曾經有一款發動機,是原計劃到歐洲銷售的,歐洲的同事當時給我發了一些歐洲市場需求。其中有一個我印象很深刻,歐洲市場有差不多10%的份額來自於公司用車,公司用車的司機很關心在啟動後一腳油門的加速響應,這是低速扭矩的主要作用範圍,所以不斷地要求改進最高扭矩的最低轉速以及扭矩響應性。

以我之前寫的為通用全新1.5T與市場同級效能對比文章可以作為一個更加詳細的參考:

-------以下為引文---------

在動力性對比方面我想要談3點: 1. 動力性功率優先還是扭矩優先? 2. 低扭響應受到什麽影響;3. 扭矩是光看一個最高扭矩嗎?

為了直面問題,我們先從第3點:扭矩曲線的調教來談起:

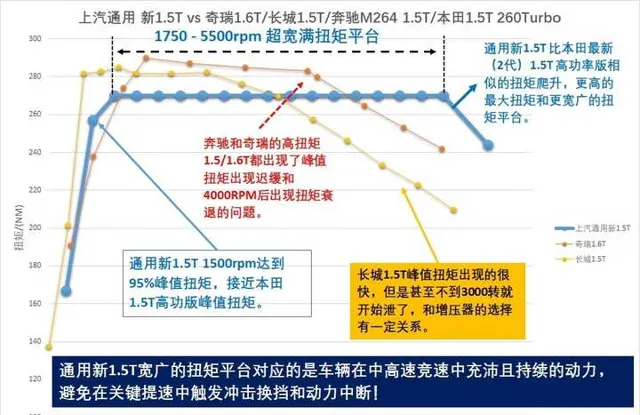

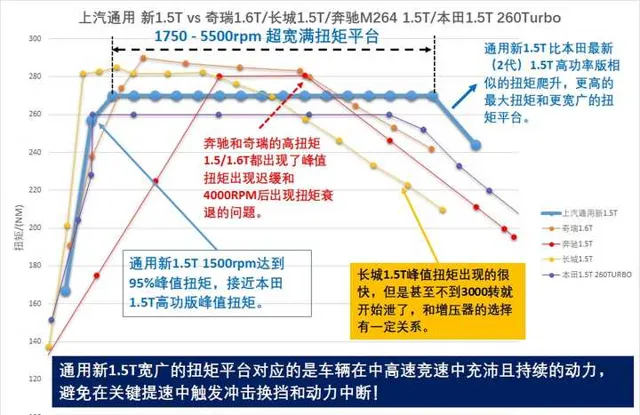

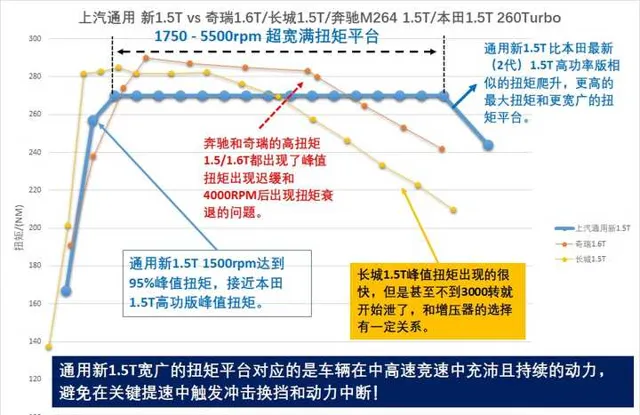

我們將這四款發動機連同本田1.5T的扭矩數據放在一起,可以看的更明顯:

解讀一下這張表代表了什麽:

將功率和扭矩都低於通用新1.5T的本田1.5T高功率版加進來的原因是,通用新1.5T發動機的調教理念和本田1.5T高功率版頗有點異曲同工的意思。通用新1.5T在1500rpm達到95%扭矩,接近本田1.5T高功版峰值扭矩,而對比行業水平超級寬廣的峰值扭矩平台對應的是車輛在中高速競速中充沛且持續的動力,避免在關鍵提速中觸發沖擊換擋和動力中斷!

更重要的是,通用1.5T的高功版是配合48V系統開發的,目前上汽通用還沒有官方公布電機數據,但是參考類似BSG電機的水平,預計峰值扭矩可以達到50Nm左右,作為發動機的低速扭矩補償,快速介入。

本田1.5T的260Turbo版上市後在北美的口碑很好,目前通用汽車和本田公司在發動機開發和汽車的動力調教方面其實有很好的技術交流合作模式。在2020年9月兩家公司簽署了不具約束力的戰略合作協定,共同開發汽油動力和純電動汽車。

通用汽車近年來在中大扭矩強力推進9AT/10AT,在中小扭矩采用CVT和部份6AT,將日系平順性動力調教與美系的高效能調教相結合的意味非常明顯。變速箱方面的上汽通用9AT的表現就是最好的證明。通用汽車最新一代的研發體系采用了更加全面的ARM1駕駛質素,就是要把發動機的動力輸出與變速箱的調教相結合,結合整車駕駛質素聯合開發,這就不是一個簡單的刷一個點的峰值的問題,而是更加重視實際的駕駛品質。

接下來我們回過頭來談第1點,動力性是功率優先還是扭矩優先?

這個問題在幾年前由38號重點「辟謠」0-100加速到底看功率還是扭矩開始,從微博到知乎發生過很長時間的辯論。這篇文章篇幅所限我無意討論過程, 直接投擲結論: 整車的動力性表現是發動機和變速箱結合輸出的結果,一般來說,0-40kph的動力表現更看重扭矩,40-100kph的動力表現更看重功率,車速更高自然功率的影響更大。

緊接著是第2點:低速扭矩的表現受到什麽影響?

為了能夠實作更強勁的功率扭矩輸出,那麽就需要更大的增壓進氣量,而當發動機轉速提升後,每缸的進氣時間快速減少,要保持穩定的功率扭矩輸出,就必須要更加強大的進氣。 所以各位一定要明白這個道理:實際真正決定發動機動力的不是噴油器,而是包括增壓器在內的進氣系統。 如果只是從增壓器端的設計考慮這個問題,要麽你選擇一個比較大的增壓器,但是低轉速段的響應會比較慢,要麽你選擇一個小一點的增壓器,但是到轉速提升後就會遭遇增壓不足過早泄扭的問題。要獲得峰值扭矩平台那就更難了,要麽就是直接把峰值扭矩做低,但是大家可以看看如果按照通用1.5T的1750-5500rpm的標準來劃扭矩平台,那麽這些高扭矩發動機的峰值扭矩就不能看了。

那麽上汽通用新1.5T的做法比較聰明,它實際上是采用的整合最佳化的形式來實作實際駕駛工況的低速扭矩響應的提升。

扭矩圖中扭矩隨著發動機轉速的提升效果只是實際駕駛中低速扭矩響應的一部份,它只代表了發動機本身的效能表現。