先說觀點後面詳聊。歐美可能需要花很長的一段時間才會意識到不是歐洲工業被中國打敗了,是歐洲工業因自身原因而失敗。歷史證明關稅擋不住時代的變革。今天讓我們從歐美加征關稅出發,探討中國汽車產業如何邁向全球化。

其實從對比征稅討論稿來看變化不大,中國車企大都做好了最壞的打算。當時討論稿對中國電動汽車關稅在原有10%基礎上增加17%至38%,主要針對未配合歐盟反補貼調查的企業,如上汽(MG)將面臨38%的關稅,而比亞迪和吉利則為17%至20%。旨在應對中國電動車進口激增及其對歐盟產業的威脅。歐盟希望透過此政策保護本土汽車產業,並在全球電動車市場中保持競爭力。

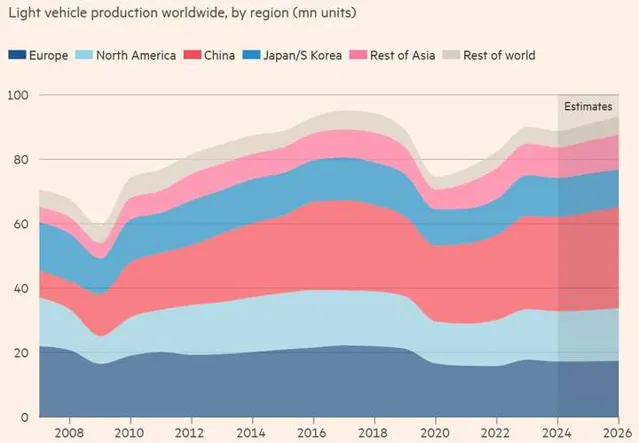

中國政府和企業可能會對此采取反制措施,影響中歐之間的其他貿易往來。這裏說一個好笑的知識點,大家可能不知道德國是對中國最大的雞爪出口國。無用的知識點科普完,咱們收回來看中國是全球電動汽車絕對的頭把交椅。關稅政策被視為貿易保護主義的表現,削弱全球自由貿易的信心。中國作為全球最大的電動車生產國,其市場策略和出口能力不容小覷。

歐盟想透過反補貼稅的實施直接提高中國電動汽車在歐洲市場的售價,從而削弱其價格競爭力。以期保護歐洲本土汽車制造商,尤其是在電動汽車領域尚未完全成熟的情況下。歐洲汽車制造商,如大眾、奔馳、寶馬和Stellantis等,正面臨著來自中國電動車制造商的激烈競爭而銷量連年下降。中國制造商憑借其低成本和技術優勢,迅速占領了歐洲市場份額。透過加征關稅,歐盟希望為本土企業爭取更多的時間和空間,以加速其電動化轉型和技術升級。

對於消費者而言,反補貼稅可能導致電動汽車價格上漲,尤其是那些原本依賴於中國進口的低價電動車。這可能會減緩歐洲電動車市場的普及速度,影響消費者的購買決策。盡管歐盟希望透過此舉保護本土產業,但若本土企業無法迅速填補市場空缺,消費者可能面臨選擇有限和價格上漲的雙重困境。從歐洲本土汽車雜誌Whatcar最新的一期中可以看到上汽MG4是歐洲最暢銷的家庭用車。而消費者的備選方案則只能是大眾ID3的二手車型,因為新車的話售價高出一截。

這裏我們從技術的角度分析一下為什麽上汽MG4能夠做出如此巨大的差異化。MG在歐洲市場的成功,離不開其對當地市場需求的深入理解與快速響應。例如,MG在推出MG4時,針對歐洲消費者對電動車的高安全性和高效能要求,進行了多次最佳化和改進。MG在電動車領域的技術創新采用了上汽集團的多項核心技術,包括專利「躺式」電池設計,這一設計大幅提升了電動車的安全性和駕駛舒適性。

從包括比亞迪和上汽在內的中國車企在歐洲的市場份額連年提升背後可以看出,以技術變革而帶來的無法阻擋的增長驅動力。比亞迪在自主品牌和新能源汽車領域取得的成功,背後依賴的是其強大的研發實力和技術積累。特別是從單點式創新到集群式創新的轉型引領行業創新模式的轉變。

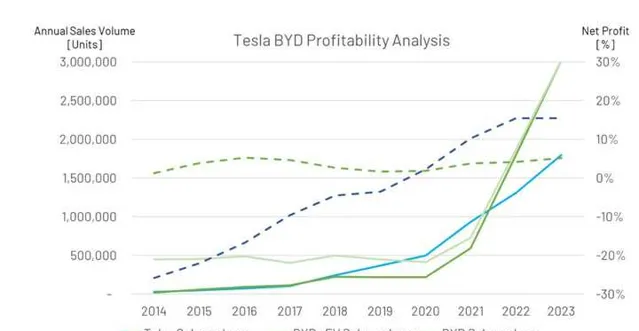

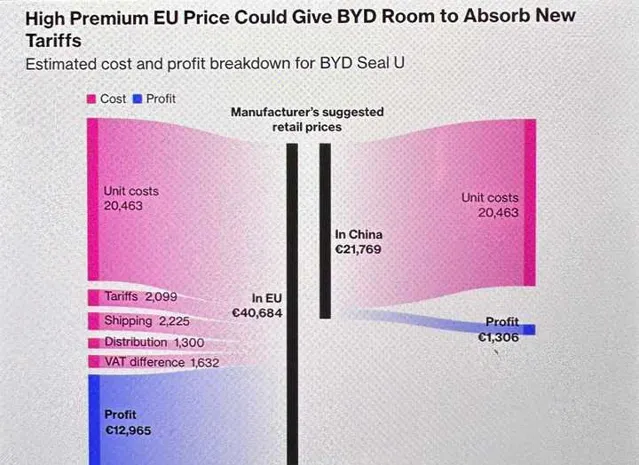

這部份高技術壁壘成為比亞迪占據行業領先地位的重要因素。基於財報數據反映了比亞迪和特斯拉在盈利能力上的對比,顯示比亞迪的銷售和凈利潤表現出了持續上升的趨勢,特別是2023年的顯著增長。這一點也應證了加征關稅擋不住時代的變革。新質生產力帶來的成本優勢不是關稅能夠阻擋的。從成本分析來看,即使加征關稅以後,中國車企仍然有盈利空間。

MG的全球化發展路徑為中國汽車產業的國際化提供了寶貴經驗。盡管中國汽車企業在電動化和智能化領域取得了顯著進展,但在出口海外的汽車市場上,關稅仍然是制約其國際化發展的主要障礙。雖然MG4已經成為了歐洲電動汽車的銷量冠軍,小星也能在路上和充電站看到不少MG4。但是歐洲特別是德國的快充器材很少且介面不統一(22kW以下慢充甚至需要自備充電線),支付不方便(很少支持信用卡,必須使用各家的實體充電卡)。對於許多中國新興汽車品牌而言,這既是挑戰又是機遇。

長期來看,反補貼稅導致市場格局的變化。雖然短期內可能保護歐洲本土企業,但若無法在技術和成本上實作突破,歐洲企業可能仍難以在全球市場中占據主導地位。與此同時,中國企業必將透過技術合作和市場拓展,繼續增強其在全球市場的影響力。在時代變革的影響下,如果加征關稅無法阻擋,難道真的要效仿歷史進行閉關鎖國?那樣的話只能讓人感慨主角易主時代的車輪從不停歇。

綜上所述,歐盟對中國電動汽車加征反補貼稅是一項具有深遠影響的政策。它不僅涉及到中歐之間的貿易關系,也將對全球汽車產業的未來發展產生重要影響。讓我們拭目以待吧。