原文釋出在「大西洋月刊」網站,原標題為:「為什麽民主黨正在輸掉文化戰爭。」譯文僅供讀者參考,不代表觀察者網觀點。

【文/斯賓塞·科爾哈伯,轉譯/觀察者網 郭涵】

2016年特朗普第一次贏得總統大選後,【紐約時報】生動地向讀者展示了,他們中的絕大部份人與同胞之間存在著多麽嚴重的認識脫節。

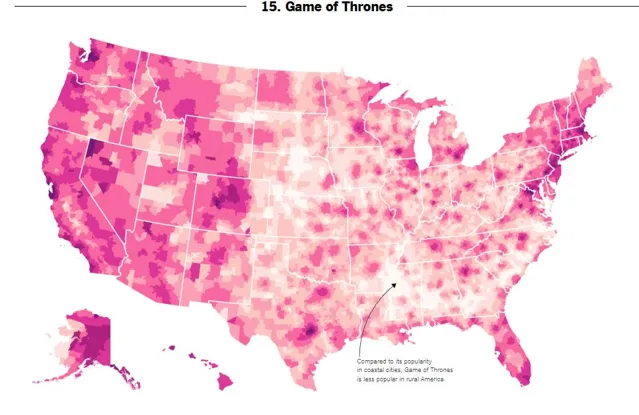

在一系列地圖中,該報用不同的顏色標識美國各地區民眾對電視劇的偏好,比如城市居民更喜歡看【權力的遊戲】,鄉村地區的觀眾更愛看【特工老爹】(American Dad!)。以下是最鮮明的對比:親特朗普地區(Trumpland)觀眾最喜歡的電視節目是【鴨子王朝】(Duck Dynasty),一檔以狩獵為主題的真人秀節目,而許多美國自由派人士連一秒鐘都沒看過。

【紐約時報】的專題報道只是眾多旨在為「藍色美國」敲響警鐘的媒體嘗試之一,哀嘆這個國家是如何分裂成一個個封閉的聚落。學者們一致認為,要讓美國社會恢復團結並遏制特朗普時代的極端主義思潮,就需要選民們走出舒適區,去理解、結識以及說服另一方的同胞。

【紐約時報】2016年統計(上),美國西海岸及城市居民偏愛【權力的遊戲】等美劇,而鄉村民眾偏愛【鴨子王朝】(下)等真人秀節目外媒截圖

八年後的今天,特朗普再度入主白宮,部份原因是他成功地將年輕人拉向右翼,看起來前面提到的呼籲根本沒有受到重視:自由派美國反而變得更加內向,現在不得不吞下苦果。但這樣說也不完全對。

特朗普的第一個任期出現了持之以恒的文化層面的努力,將「抵抗」這種意識形態註入到美國保守派的地盤。好萊塢對「#MeToo」運動的聲援波及日常工作場所;黃金時段的橄欖球比賽直播被追求種族正義的呼籲占領;好評如潮的兒童電影和賣座大片體現了對多元文化主義的支持。這些都是美國的左翼在做他們最擅長做的事情——影響所謂的「主流文化」,無論它還剩下多少實質內容。但美國的文化形態正在發生改變,如今很明顯的是,只有一方知道該如何應對變化。

保守主義學者安德魯·布萊特巴特(Andrew Breitbart)可以說是這個持續演變的政治時代的一名關鍵設計師,也是特朗普主義最狡猾的「文化戰士」史蒂夫·班農的搭檔。布萊特巴特在2000年代初期創辦了一系列網絡刊物,他本人於2012年去世。

所謂的「布萊特巴特主義」提出,「政治是文化的下遊(downstream)」——也就是說,透過流行娛樂產品傳達的理念塑造了消費者的世界觀。這一主張呼籲美國保守派打造一個「影子好萊塢」,能夠講述保守派的敘事,培養保守派的明星(【鴨子王朝】節目中不講政治正確的主演菲爾·羅拔臣曾在2015年獲得保守派一個以布萊特巴特命名的獎項)。不過,從長期影響來看,「布萊特巴特主義」最大的貢獻是鼓勵美國右翼在互聯網文化方面發揮創意。

關於社交媒體在2016年美國大選中扮演的角色——協助將各種不滿情緒打包成一種令人興奮的、在事實層面能夠自圓其說的「精英壓迫普通美國人」的敘事——已經討論的足夠多了。鮮為人知的是,這一現象卻引發了一場詭異的、如同開倒車一般的反撲。在特朗普的第一任期,民主黨人當然也制造了許多梗詞並在互聯網上組織起來,但他們同樣透過內容稽核與加強監管把精力投入到「改革」社交媒體上。

這些努力是謹慎的,也在名義上是維護兩黨團結的。然而,當民主黨人似乎渴望恢復一種不那麽無政府主義的範式時,共和黨人卻開始抨擊他們認為的科技領域存在的自由主義偏見——意味著共和黨人實際上想要一種更符合自身議程的喉舌。正如馬歇爾·麥克盧漢(Marshall McLuhan)等媒體理論家長期以來提出,新的傳播形態變革了一個社會對自身的思考以及同自己對話的方式。按理說,一場有效的政治運動應該優先強調駕馭這種變化,而不是阻止變化。

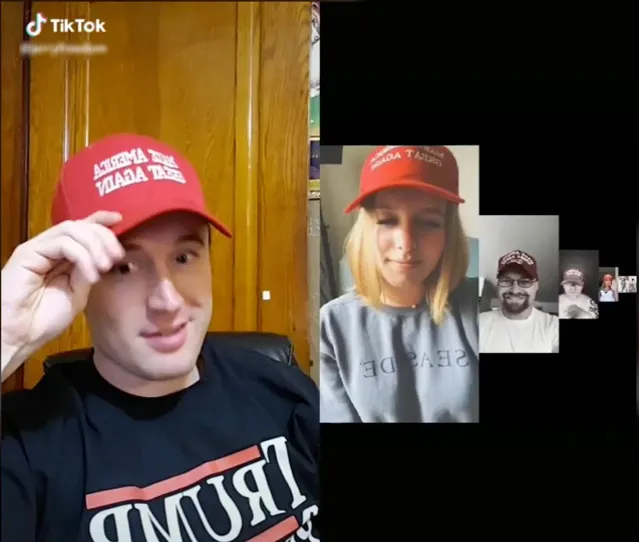

特朗普的年輕人支持者透過在TikTok等平台上的內容創作為他助選。 外媒截圖

2020年以來,隨著許多民主黨選民與政客從黨派鬥爭中稍微後退一步,文化的齒輪又一次被重組。舊的社交媒體平台在某種程度上靠邊站了,如TikTok、直播和播客等新興媒體平台開始大行其道。這些令人沈迷的、如微縮菲林般的內容形式捕獲了美國大部份年輕人的心,但也在朝人口拼圖的各個板塊滲透,讓「A&E對抗HBO」(A&E是成立於上世紀80年代「藝術與娛樂電視網」,HBO是成立於1972年的付費有線和衛星聯播網,觀察者譯註。)等舊日的文化斷層線顯得格格不入。

保守主義理念在一系列新潮流與新場景中傳播開來:從馬諾圈(manosphere,一個反對女權主義、宣揚男性氣質的美國線上社區網絡,觀察者譯註)、「傳統妻子」(Tradwife)、「反覺醒」喜劇演員到加密貨幣會議。來自右翼利益集團(以及,在某些情況下,來自俄羅斯)的資金湧向直播平台的主播們。當特朗普發現時機成熟,啟動以「復仇」為主題的競選活動時,他可以無縫接入一個日益壯大的、同情特朗普且擁有大量追隨者的網紅所組成的世界。

與之相反,喬·拜登對TikTok采取的標誌性動作卻是他的政府支持封禁這個平台。當卡瑪拉·哈裏斯成為民主黨總統候選人之後,她確實掀起了一系列以椰子樹為主題的互聯網梗熱潮,這比任何東西都更能激發流行明星粉絲們的熱情,尤其是當那些明星的歌曲在(民主黨全國代表大會)舞台背景播放時。在她短暫的競選活動後期,哈裏斯和代理人參加了一部份熱門播客節目。但無論怎麽分析,這些努力與哈裏斯競選團隊所依賴的「老派」宣發手段相比都是微不足道的:比如廣告宣傳、敲門拜訪和主流名人主持的集會等等。

現在哈裏斯已經敗選,許多關於「如果」的爭論也隨之而來:如果哈裏斯當初主動爭取喬·羅根(Joe Rogan)那些受眾多為男性的數百萬播客訂閱者,結果會怎麽樣?特朗普與J.D.萬斯分別同羅根進行了長達3小時的對話。羅根也希望同哈裏斯對話,但他與後者的團隊無法就細節安排達成一致:哈裏斯團隊希望羅根從德薩斯柯士甸的工作室趕到她的大本營,且哈裏斯只能聊一個小時。

按照傳統政客的標準,在競選季的關鍵階段提出這樣的要求是合理的。但這也體現出哈裏斯方面沒有能力或意願去配合新媒體的規則。這樣的拒絕也可能是出於戰略性考慮,以避免哈裏斯在面對麥克風時失言的可能性——但考慮到大選最終的結果,這樣的擔憂同樣顯得過時。

美國知名播客節目主持人喬·羅根10月底釋出與特朗普的對話節目,在影片平台上已獲得超過4900萬播放。 影片截圖

畢竟,今天美國的網絡文化生態系中,最吸引眼球的商品就是公開沖突。播客和直播閑聊之所以令觀眾著迷,恰恰是因為它們未經剪輯、爭論不休且不怕產生冒犯(可以留意媒體公司Jubilee制作的由數十名選民參與的自由辯論影片,在這次大選期間引發了大量關註)。

理論上來說,(民主黨)滲透到新的保守主義資訊環境中並不難:羅根就試圖與哈裏斯對話,與他影響力接近的另一位播客主持人西奧·馮(Theo Von)也和民主黨參議員伯尼·桑德斯做了一期節目。但是,大多數民主黨代言人似乎還停留在20世紀的表演風格上,比如華而不實的原聲摘要或高亢的電影式獨白。他們似乎不願意去做這些新媒體形式所要求做的事情,那就是去抗爭。

羅根最近采訪賓夕法尼亞參議員約翰·費特曼(John Fetterman)就是一個典型例子。據說這位民主黨參議員的特點就是從不信口開河。羅根向他提起一個陰謀論,聲稱民主黨正在向搖擺州輸送無證移民並計劃給予特赦,以爭取這些移民的選票支持。

費特曼本可以從許多角度徹底駁斥這一說法。恰恰相反,他做了一名美國政客長期以來被訓練在爭議性采訪中應該做的事情:找到一點雙方的共識——「你知道的,移民問題始終會是這個國家面臨的棘手問題」——然後轉移話題。羅根(可能還有他的許多聽眾)都把這種掩飾當做坐實陰謀論的證據。在公開宣布支持特朗普的前一天,他釋出了這段采訪片段,並標註:「我認為每個人都應該意識到正在發生什麽樣的事情。」

哈裏斯不會因為多參加幾場播客就能取勝——但如果更多的民主黨人願意在過去4年時間花更多時間參與,研究如何吵架並攪亂右翼關於通貨膨脹和移民的敘事,想辦法將公眾註意力集中到自身的議程上,誰知道結局會如何呢?

這個新的媒體生態系如此顯而易見,如此直接地關聯著幫助特朗普獲勝的年輕人右傾化趨勢,以至於現在給它貼上「另類」的標簽似乎顯得無比荒謬。

盡管如此,在特朗普的新任期內,那些對特朗普主義並不感冒的美國人只會越來越無視這個系統的存在。當馬斯克已經把X變成「白人至上主義的天堂」時,拒絕使用X平台的呼聲當然存在道德上的號召力。但如果這次選舉揭示了,將與你觀點不同的人實質性地「全網封殺」有多麽困難,它同樣揭示了忽視對方的發聲平台有多麽危險。不幸的是,要改變正在回音室中發生的現實,唯一的辦法可能就是加入你自己的雜訊。