舊時藏書家在面對歷劫幸存的古籍時,往往愛說「冥冥中自有神物護持」,道出對古籍的珍愛和對其流傳不易的感慨。暗中的神明難以尋覓,但現實中確有一群人默默守護著古籍的平安、延續著古籍的壽命,他們就是分布在全國的古籍保護工作者和活躍其間的古籍修復師。

在今天,古籍保護已成為一項重要事業,古籍修復的意義和成果漸為人知,但僅有千人的職業群體,專心安靜的案頭工作,仍給古籍修復及修復師帶來相當的神秘感。

11月13日,微短劇【重回永樂大典】在央影片App、紅果短劇、抖音等平台上線播出,使古籍修復師和經由她們妙手回春的【永樂大典】,登上觀眾數以億計的流量舞台。這部由中央廣播電視總台視聽新媒體中心、國家圖書館(國家古籍保護中心)、抖音集團出品,央影片、紅果短劇聯合出品的微短劇,是中國首部古籍修復題材短劇。追完這部劇,可以感到「紙壽千年,書傳萬世」這句話,在社會共識的推動下,在現代科技的加持下,已達實境而非虛言。

微短劇【重回永樂大典】海報

短劇講述圖書館古籍修復所學員邵白與【永樂大典】「書靈」元鑒之間的故事。邵白在一次偶然機會下發現了【永樂大典】一冊殘本,她與大典的「書靈」元鑒也由此相遇。身為「書靈」的元鑒,一直渴望【永樂大典】能永久流傳下去,希望邵白幫助他實作這一心願。在元鑒的幫助下,邵白順利透過考核,成為一名正式的古籍修復師,不僅出色完成古籍修復任務,而且深刻領悟到古籍保護背後蘊含的深遠意義。

古籍是傳統文化的物質載體,它們千載流傳,擁有頑強的生命力,稱其「書靈」恰如其分。修復師邵白與書靈元鑒的相遇,從相疑到相助、相知,最後相融,是當代青年與傳統文化的雙向奔赴,也是古籍傳承使命的達成。

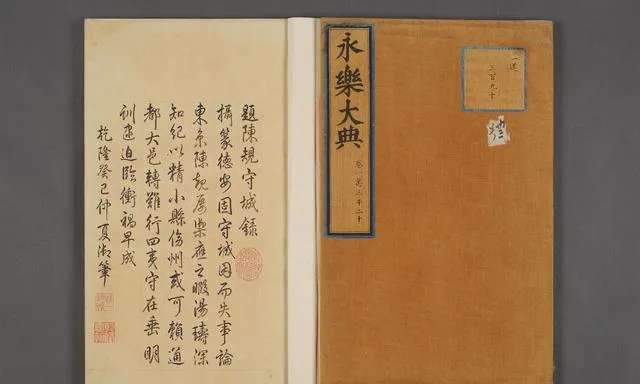

用擬人化的方式演繹古籍,【永樂大典】可說是天生的主角。這部巨型類書「出身高貴,經歷坎坷」,編纂於600多年前(明永樂六年,1408),共22877卷、3.7億字,分裝11095冊,是截至14世紀的中國文化與知識總匯。它因字數繁多難以刊刻,在明代僅先後抄成兩部。永樂原本在明末毀失,嘉靖鈔本則在清末戰亂中散佚,現存只有400多冊,不及原書冊數的4%。百年以來,「滿世界尋找【永樂大典】」的行動從未停止,2020年,兩冊【永樂大典】出現在歐洲一家拍賣行,被來自中國的藏書家收歸故裏,價格折合人民幣6700萬元,由此可見【永樂大典】的珍貴程度。像【清明上河圖】一樣,【永樂大典】已成為中國文化的一個重要符號,也是被世人廣泛認知的古籍。

永樂大典 明 解縉等編 明嘉靖隆慶間(1562- 1567)內府朱絲欄重寫本 國寶

【永樂大典】的散佚是中國文化史上一道深痛的創傷,為此保護好現存的【永樂大典】、使其永續流傳,成為古籍保護的首要工作。中國國家圖書館收藏的224冊,全部得到修復保護,並多次影印出版,化身千百,消除了文本散失的風險。2021年,國家圖書館采用創新形式,引入社會力量和科技力量,開始修復2007年新發現入藏的【永樂大典】「湖」字冊。在國家圖書館、中國文物保護基金會和字節跳動古籍保護專項基金的共同努力下,修復師用一年多時間,將這一冊磨損嚴重、書殼與書芯完全分離的明代古籍完美修復。【重回永樂大典】的劇情,可看作這一過程的戲劇化重現。

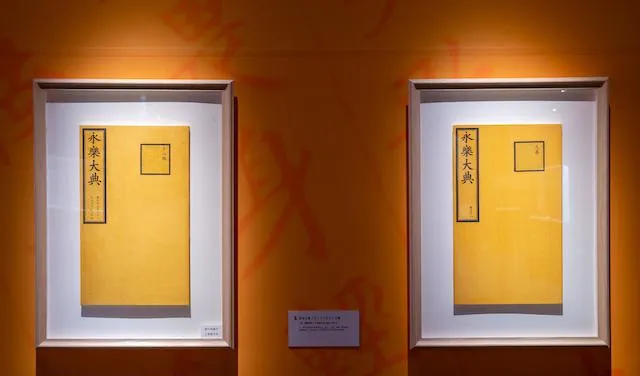

在短劇中,來自明朝的元鑒很喜歡偷窺別人的筆記電腦,當他看到【永樂大典】滿足自己願望的新存在,欣然隱入書中,完成了「重回」。看似玄幻的情節,卻有實事的基礎。2021年的修復工作探索建立了【永樂大典】高畫質影像數據庫,第一輯收錄國家圖書館藏【永樂大典】40冊、75卷的內容,已經公之於世。公眾從國家圖書館官網登入,即可免費使用,實作了古籍的活化利用。透過短劇的介紹,觀眾得以走近【永樂大典】,真實可觸及的觀感,甚至能看清紙張簾紋的細節,展現出數碼化正是保護古籍的最好方式。以數碼化防禦書籍的災害損傷、對抗紙張的自然老化,平衡了使用和保護之間的矛盾,傳承著中國文化訴諸長遠的視野與情懷。

2024年4月26日,「珠還合浦 歷劫重光——【永樂大典】的回歸和再造展」在上海展出,圖為展覽現場展出的兩冊【永樂大典】(影印本)。

【永樂大典】的故事,凝結了中國古籍千百年來遭遇的興亡聚散,它的成功修復是古籍修復事業進展迅速的縮影。進入本世紀,古籍保護工作受到國家的高度重視和社會的廣泛參與,取得巨大成就,【重回永樂大典】這部15集的短劇,以小見大,其實也是一部重大現實題材文藝作品。

年輕的古籍修復師邵白的成長,來自對生命核心價值的追尋,來自老師同事的信任和鼓勵,來自認識到「古籍無言,是用無數先輩用生命傳承下來」的精神賡續。而在現實世界中,十幾年來,多所高校開辦古籍保護專業,講授古籍修復課程,培養高學歷古籍修復人才。與此同時,古籍保護部門推動以師傅帶徒弟的方式提高修復師的技藝。目前全國古籍修復師已從本世紀初的100人增加到1000人,古籍修復事業有了堅實的人才基礎。

國家圖書館古籍修復中心工作人員在進行古籍修復工作

「竹皮混合紙補紙可行,封面模擬可行,書脊復原計劃可行」,種種可行性探討在短劇中一閃而過。現代科技力量的加持,提升了歷史悠久的修復技藝。利用光譜儀分析紙墨的化學元素,利用老化儀模擬古籍原件的老化程度,高科技手段把古籍的破損情況、紙張的勞損程度,轉化成可以指標化的各項數據,也使修復方案更為全面,手工技藝更加精細。以【永樂大典】「湖」字冊的修復為例,修復工作的前期準備包括拍照留檔、檢測書籍材料、制作同結構樣書後按照【永樂大典】原狀模擬破壞以驗證修復方法是否可行等復雜流程,其後,再經過拆線、編號、清洗、折葉、噴水、壓平等20多道工序,才能成就一冊完美的修復作品。

作為一項手工技藝,古籍修復的功夫全在手指上,【重回永樂大典】透過特殊設計的攝影及後期效果,恰當地呈現出古籍修復過程中的精細操作,讓觀眾直觀感受到修復師的專業性。可以透過短劇「偷師學藝」,是觀看【重回永樂大典】得到的另一個樂趣。期待它為更多觀眾帶來愉悅,以及為古籍保護、古籍修復吸引到更多粉絲。

(艾俊川,北京印刷學院兼職教授,中國古籍保護協會古籍鑒定專業委員會委員。曾任北京大學圖書館館員,美國哥倫比亞大學存取學者。)