前言:在2020年8月的一次軍事高層影片會議中,美國戰略司令部的指揮官卓思·里察將軍明確表示,美國不應當僅在常規沖突已經發生後才考慮核威懾問題。他強調,美國的對手絕不能認為有機會勝出,美軍應在沖突一旦爆發時立刻采取先發制人的策略,主動運用核武力量,確保敵方無法擊敗美軍。

一:美國對中國的核打擊策略

1950年10月,當中國誌願軍加入韓戰並將美軍逼退至38線以南時,麥克阿瑟請求使用原子彈來改變戰爭局面,但杜魯門總統由於當時美國的原子彈儲備有限而拒絕了他的請求,他擔心此舉無法對蘇聯形成有效的威懾,並受到歐洲盟國的反對。1954年8月,面對解放軍對台灣離島的強力攻擊,艾森豪威爾再次考慮了核打擊的可能,但也遭到北約的反對。在金門炮戰期間,美軍部署了「鬥牛士」核導彈營和搭載核彈的戰鬥機至台灣,並聲稱已經準備好對包括上海、廣州和南京在內的中國28個城市進行核打擊。

蘇聯的領導人赫魯曉夫立刻向艾森豪威爾發出警告,表示任何對中國的攻擊也將視為對蘇聯的攻擊。因擔心蘇聯的核報復,艾森豪威爾作出了讓步。當堅尼地上任後,他制定了SIOP-62核武器使用計劃,該計劃的基本原則是全面發動核攻擊。在美蘇可能的核戰爭中,即便中國未直接參與,計劃中也包括了對中國約600枚核彈頭的使用,目的是在第一圈打擊中破壞中國的78個城市、70%的工業基礎設施、70%的城市人口和大部份軍事設施。因此,美軍第七艦隊在1961至1968年間以中國為模擬敵進行了名為「高跟X號」的一系列核戰演習。

1964年,隨著中國成功試爆原子彈,美國曾試圖聯合蘇聯一起摧毀中國的核設施,但未得到蘇聯的響應,於是美國單方面制定了轟炸羅布泊核試驗場的計劃,並在台灣部署了55枚核彈。然而,考慮到這種攻擊可能促使中國與蘇聯關系和好,美國最終選擇放棄了這一計劃。在中美建交後,應中國要求,美國撤出了台灣的核武器,並在菲律賓、南韓及日本的空軍基地部署了數百枚戰術核彈頭。到了1974年,福特總統簽署了SIOP-74核武器使用計劃,該計劃將212個中國目標列為打擊物件。列根總統在任時,SIOP-82核武器使用計劃中不再將中國作為主要打擊目標,但另有計劃在必要時對中國使用核武器。

隨著冷戰的結束,美國再次將中國視為潛在威脅,1992年成立的核武器戰略指揮部制定了名為「太陽城擴充套件計劃」的研究,詳細探討了對華核打擊方案,這一方案詳細占據了13頁的篇幅。新的SIOP-99核武器使用計劃將中國300至400個目標納入核打擊清單。小布殊政府在2003年還制定了編號為「行動計劃第5077號」的對華核打擊方案,該方案在2004年根據國防部長拉姆斯菲爾德的要求進行了擴充套件。2009年,美國推出了「8010-08作戰計劃」,這一計劃除了包括傳統的核打擊外,還額外要求對非核國家進行先發制人的打擊。

2002年1月8日,美國政府向國會送出的【核態勢評估報告】明確將中國定位為核打擊的物件國,報告指出,在常規武器無法摧毀目標時,一旦發生「突發軍事事變」,就可以使用核武器。2005年9月,美國聯合參謀部釋出的【聯合核作戰條令】允許各戰區司令在獲得總統批準後實施「先發制人」的核打擊。2018年版的【核態勢評估報告】再次強調,中美之間的直接軍事對抗很可能升級為核沖突。

二:美國的核戰力

冷戰時期,美蘇雙方的核力量達到了相互確保淪陷的均衡狀態。當時的中國,國力相對較弱,只擁有少量核武器,僅具有限的戰略威懾作用。然而,隨著國際形勢的變化,特別是蘇聯解體後,這種均衡被打破。盡管俄羅斯的核力量在數量上與美國相似,但在質素和戰備水平上,美國顯著領先於俄羅斯一個數量級。到2018年初,俄羅斯大部份陸基核導彈都已超出正常服役期限,只剩下228枚,而美國的戰略核潛艇幾乎全部在執行巡邏任務,而俄羅斯的大部份戰略核潛艇都停靠在港口,無法與美國形成核平衡。美國的B-21隱形轟炸機即將首飛,而俄羅斯的老舊戰略轟炸機對美國構不成有效的威懾。

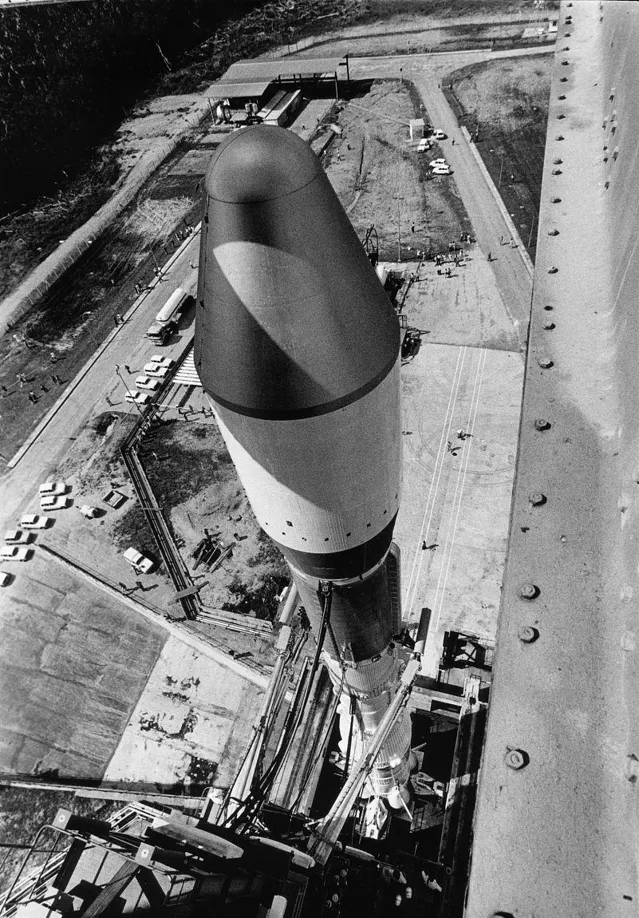

根據2011年2月生效的【戰略武器削減條約】,美國目前擁有400枚部署在地下發射井的「民兵-3」導彈,這些導彈內裝有400枚W78核彈頭,每枚的爆炸當量為33.5萬噸TNT,總當量為1.27億噸TNT。此外,還有200枚導彈作為長期儲備,這些導彈分別隸屬於懷俄明州沃倫空軍基地的第90導彈聯隊、北達科他州邁諾特空軍基地的第91導彈聯隊和蒙大拿州馬姆斯特羅姆空軍基地的第341導彈聯隊。美國目前還擁有第2、第5、第509三個重型轟炸機聯隊,這些聯隊全部隸屬於第8航空隊。其中第2、第5聯隊配備了B-52H轟炸機,第509聯隊配備了B-2A轟炸機,總計擁有44架B-52H和16架B-2A,理論上一次出動就能投射1136枚核武器。

美國擁有14艘「俄亥俄」級戰略導彈核潛艇,通常有2艘處於大修狀態,因此無法參與作戰,其余的潛艇部署的潛射彈道導彈總數為240枚。目前,有8艘戰略導彈核潛艇部署在美國西海岸的班戈潛艇基地,每艘潛艇裝備有20個導彈發射筒,每枚「三叉戟」ID5導彈搭載有4個W76/MK-4核彈頭,總計約960枚核彈頭。根據戰略核潛艇的66%在航率,任何時候都有8至9艘潛艇處於值班狀態,這意味著大約有640至720枚核彈頭(總當量為2億噸TNT)處於戰鬥狀態,其中超過60%的戰略核潛艇在夏威夷附近的水下進行戰備巡邏。這些潛艇根據戰備狀態的不同,分為「高度戒備」、「適度戒備」等狀態,「高度戒備」狀態的潛艇可以在15分鐘內發射導彈。

「民兵-3」導彈自1970年起開始生產,總共生產了840枚,目前尚存400枚,這些導彈裝備了W78核彈頭,每個彈頭重363千克,裂變材料為鈈,聚變材料為氘化鋰6,其爆炸當量高達33.5萬噸。這些導彈的彈頭母艙最多可以搭載3枚核彈頭,總共生產了1000枚W87核彈頭,這些核彈頭原本裝備在MX「和平衛士」洲際導彈上,該導彈退役後,這些核彈頭被轉移至「民兵-3」導彈上,而彈頭母艙只能搭載1枚。此外,「三叉戟」1C4潛射彈道導彈通常搭載有8個W76核彈頭,這些核彈頭重165千克,爆炸當量為10萬噸,總共生產了1632枚,目前有1486枚在役,其中576枚已被部署。

「三叉戟」I導彈的部份還裝備了W88重型核彈頭,這些核彈頭的威力達到了47.5萬噸當量,作為冷戰時期最尖端的核彈頭之一,W88采用了包括全固態雷達、蓄電池、輻射加固的微電路及儲存裝置在內的當時最先進的技術,盡管這些技術很快因冷戰結束而變得過時,但共生產了400枚W88核彈頭,目前仍有384枚在役。B83核航彈是專為摧毀包括導彈發射井、指揮控制中心及通訊設施在內的硬目標而設計的戰略核航彈,共生產了650枚,其最大威力約為120萬噸TNT當量。B61核航彈則是一種可調爆炸當量的戰術核炸彈,共生產了3000枚,爆炸當量可調整在30萬噸至300噸TNT當量之間,目前有230枚處於服役狀態,總當量約為1億噸TNT。

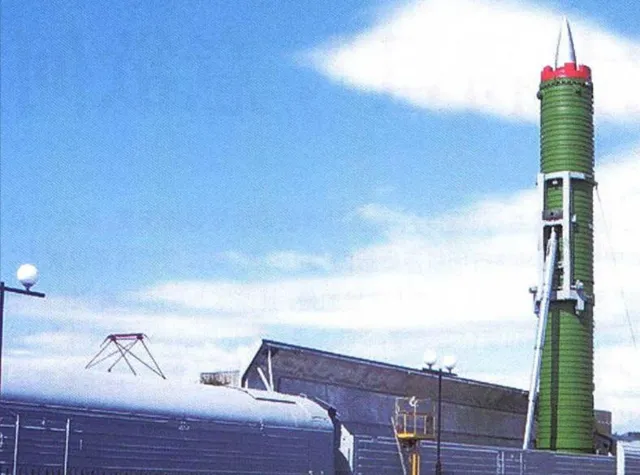

俄羅斯目前擁有360個彈道導彈發射井,這些發射井分布在一條從莫斯科向東延伸至西伯利亞的3700公裏長的弧形地帶上,位於北緯48度至58度之間。如果對每個發射井進行雙重核打擊,第一圈打擊後可摧毀93%的發射井,剩余的發射井也可能遭到損壞。此外,俄羅斯還擁有360輛導彈發射車,這些發射車分布在10個導彈基地中,每個基地包括4個面積在0.1至0.45平方公裏之間的駐紮地,每個駐紮地可以部署9輛導彈發射車,每輛發射車都配備有一個拱頂土堆掩體。據估計,僅需100枚W76核彈頭就足以摧毀這些目標。此外,包括領導機構、早期預警雷達、衛星與空間通訊設施、電信及電子戰設施在內的目標共有300多個,每個目標只需1枚核彈頭即可被摧毀。

俄羅斯的戰略核潛艇部署在北方艦隊和太平洋艦隊的涅爾皮奇亞海軍基地、亞蓋爾那亞海軍基地和雷巴奇耶海軍基地,這些潛艇停泊在長達3.5公裏的碼頭區域內,僅需30枚核彈頭就可將其摧毀,三個基地加起來不過90枚核彈頭。為徹底摧毀包括造船廠、武器庫等在內的整個基地群,總共需要137枚W76核彈頭。俄羅斯的空軍重型轟炸機主要部署在恩格斯空軍基地、烏克蘭的卡空軍基地和茹科夫斯基重型轟炸機試飛中心,俄羅斯共有16個核武器貯存場和11個核武器設計與生產中心,這些設施根據不同的面積分配了不等數量的核彈頭。總共使用了157枚W76核彈頭進行了模擬攻擊。

三:中美核戰爭的損失評估

如果美國對俄羅斯發動全面核打擊,美軍將需要發射500枚W87核彈頭和220枚W88核彈頭,這足以摧毀俄羅斯90%以上的導彈發射井、所有的公路機動導彈駐紮地和彈道導彈核潛艇基地,以及60個重要的機場、16個核彈頭貯存設施和所有核武器設計與生產綜合體。這樣的攻擊可能導致俄羅斯的人員傷亡達到1100萬至1700萬。這表明,美國當前的核力量不僅足以對付俄羅斯,還有余力可以用來對抗中國。鑒於台灣問題以及中國相對較弱的核力量,中國面臨的核壓力必須獨立承擔,中美之間發生核沖突的可能性甚至高於美俄之間的可能性。

從美國的角度來看,如果中國實作統一,美國的國際聲譽將受到嚴重損害,其盟國可能不再信任美國的保護能力。因此,美國對中國統一的戰爭持有堅定的介入意圖,中美之間爆發大規模的軍事沖突甚至核戰爭的可能性完全存在。在1996年,美國的核力量在數量和質素上均明顯優於中國,中國當時只有一艘常年停靠在港內的戰略導彈核潛艇和7個固定的地下發射井,美國僅需23枚核彈頭即可徹底摧毀中國的核力量。即使中國的戰略導彈核潛艇進行海上戰備巡邏,也必須航行至離美國1700公裏的位置才能發射導彈,鑒於美國的反潛能力,這艘潛艇無法對美國構成實質性威脅。

到了2003年,美國需要91枚核彈頭才能徹底摧毀中國的核力量,首輪核打擊後,中國僅剩下6枚核彈頭。到了2010年,中國的核打擊能力有了顯著提升,核彈頭數量大幅增加,美國需要132枚核彈頭才能摧毀中國的核力量,首輪打擊後,中國剩余的核導彈增至13枚。在同一時期,美國開始在阿拉斯加州和加利福尼亞的範登堡導彈試驗基地部署戰略反導系統,旨在攔截部署在中國東北地區並經由北極經過阿拉斯加上空攻擊美國的「東風」31導彈以及透過北太平洋上空攻擊美國的巨浪潛射導彈。如果反導系統的單枚攔截概率為50%,那麽13枚剩余的核導彈中有3.75枚能夠成功突破防線;如果攔截概率提高至80%,則只有1枚能夠突破;若攔截概率達到90%,則僅有0.31枚能夠突破。

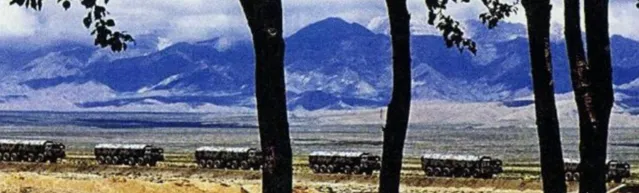

如果中國選擇先發制人,其可能摧毀位於喬治亞州的金斯灣潛艇基地、德薩斯州的德雷斯空軍基地和路易斯安那州的巴克斯代爾空軍基地,這將影響到56%的核彈頭、40%的核潛艇和92%的轟炸機。但這種打擊力度仍不足以在首輪核打擊中完全消滅美國的核力量。然而,到了2017年,「東風」5導彈和新服役的「東風」41導彈均采用了多彈頭設計,顯著提高了對美國核彈頭的威脅,增至160枚。同時,第二代戰略核潛艇的數量增至4艘,可攜帶的導彈總數達到48枚,美國此時需要157枚核彈頭才能摧毀中國80%的核力量,剩余的27枚核彈頭仍然具有一定的威脅。美國的陸基攔截導彈數量也增至44枚。

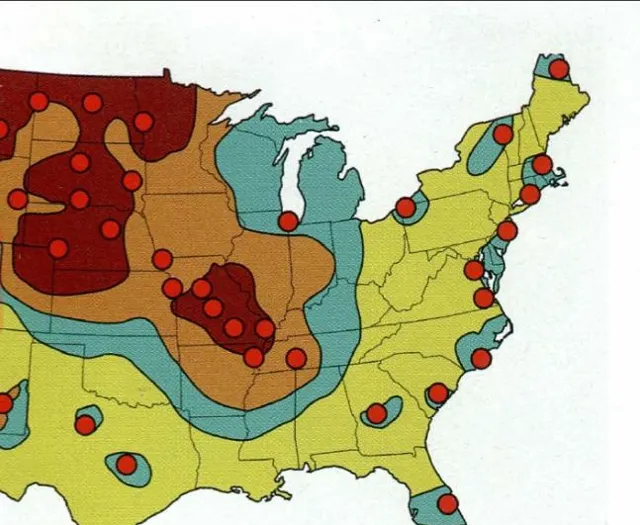

與1996年相比,美國的核武庫已經縮減了三分之二,雙方的核彈頭比例降至13:1。中國承受首輪核打擊的能力有所提升。需要註意的是,盡管中國的核彈頭數量較少,但中國奉行的是最低限度核威懾策略,目標不是像蘇聯那樣將美國的核力量作為打擊物件,而是針對美國的政治、軍事、經濟和人口中心。美國的主要工業區域包括東北部、西部和南部,主要城市有洛杉磯、芝加哥、舊金山、西雅圖、紐約、休斯頓、費城、達拉斯、底特律、波士頓、亞特蘭大、邁阿密和匹茲堡等,這些城市的總面積為4991平方公裏,總人口約為2500萬。按照0.3公斤/平方厘米的毀傷標準計算,僅需要1.2億噸TNT當量就足以將這些城市徹底摧毀。

顯然,像洛杉磯這樣的大城市面積達到1215平方公裏,不可能每一寸土地都遭到破壞。僅在紐約中央公園上空2000米處引爆一枚100萬噸當量的核彈頭,就可以瞬間造成400萬人的傷亡。美國的主要問題是其人口相對較少,而中國的優勢在於其龐大的人口基數。中國擁有657個城市和19683個鎮,以及數十萬的農村地區。美國的核武器總威力約為4.29億噸TNT當量,以每枚100萬噸TNT當量的核彈頭摧毀一座大城市來計算,這些核武器只能摧毀約400座城市。新一代的陸基核力量已實作了機動化,並且建設了難以被美國掌握的龐大地下交通網絡,這大大削弱了美國發動核打擊的效果,因此,中國保存下來的實力將強於美國。

四:結語