謝邀

正如這個問題的標簽所寫,這個問題,最好的答案應該由城市規劃方面的專家來回答。(註,

@Rainvoo在評論中提到,真正城市規劃者在此事裏能起到的作用有限,所以,這裏所說的城市規劃,是一種廣義的說法,基本上是政客眼中的政策制定過程,和作為專門工作的城市規劃有相當距離。)

因為底特律今天的狀況,正反映了美國城市規劃者在過去半個多世紀以來,所犯下的諸多錯誤,和他們所面對的,艱難決擇。

底特律所面對的問題,顯然不只是這一座城市,而是美國在後工業化時代諸多城市的縮影。

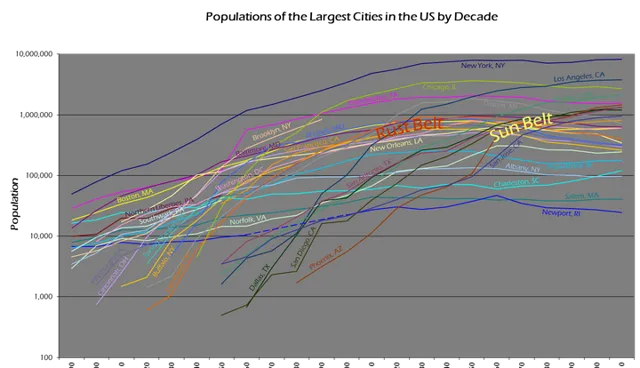

這是美國大城市人口數量變化圖:

可以看到,美國東部和中部的傳統工業城市,在二十世紀上半葉,人口的增長已經開始放緩,到二戰後,都不約而同的出現了人口的降低。就連紐約,也在這一時期出現了降低。這批城市,在圖中用「銹帶」(Rust Belt)來標出。

之所以被稱為「銹帶」,自然是指這些城市已經進入了後工業時期,傳統工業開始走向衰敗,像機器生了銹。在新英格蘭地區,紡織業是當年第一個全面工業化的行業,但是也是自動化最早遭遇瓶頸的行業。在二十世紀初,就開始向勞動力更廉價的南方轉移。像匹茲堡的鋼鐵行業,則在戰後面臨業生產器材老化,效率降低等問題,競爭力上就輸給了戰後新起的海外對手。

對於底特律,其支柱行業無疑是汽車。

帕蒂德馬斯哈德在二戰期間達到了顛峰。這時期因為戰爭的關系,在政府管治下,企業無法用加薪的方法吸攬工人。於是,美國企業開始大量了提供企業福利。其中,以通用汽車為首,創立了現代的企業養老金制度。大批公司還同時開始提供了醫療保險等福利。

在戰後的冷戰大環境下,美國的汽車行業和政府達成共識,到全力支持政府的冷戰政策。這冷戰的統一戰線裏,自然也包括了工會。1950 年,汽車行業和工會達成了共識,就是「底特律協約」(Treaty of Detroit)。這份協定透過長約和肯定企業福利制度的方式換取工人不罰工,並允諾會隨著經濟發展調整薪金。

由企業提供工人福利,是件不靠譜的事,其中最大的問題,莫過於養老金。畢竟,對於普通工人來說,養老是一個數十年後的事情。這對於一個企業來說,這麽一大筆錢放在那裏,決不可能只放在那裏閑著,而一定要被拿來投資。這就要求企業有極其好的金融管理和風險評估能力,最重要的,是企業能正確的估計自身的發展,並以此來調整養老金計劃。

美國的汽車行業就錯誤的評估了自己的未來。定下協約的 1950 年代,依然是美國汽車業的黃金時代,條款必然相當大方。但到了 1960 年代,競爭初起,汽車行業面臨著成本等多方面的挑戰。這時候,美國汽車行業做出的,是一個賭未來的決定:它們和工會約定,為了加強企業競爭力,延緩曾經允諾的薪金上漲,而是把這部份回報延到未來的養老金裏。也就是說,汽車行業借了一筆高利貸,放下了一個定時炸彈:它們只有不停的高速發展,保持自己的行業霸主地位,保持高利潤,才能在這些工人退休時,支付的出這筆錢。

但事與願違,美國汽車行業的霸主地位不在,這顆炸彈終於在經濟衰退中爆炸。而美國政府也不得不出面救助,只因汽車行業已經成了美國最大的養老機構,如果不穩住它,整個社會都會出現動蕩。(這次底特律宣布破產,直接觸發點,據稱也是有 35 億美元的養老金黑洞)。

伴隨工業衰退的,自然是工作的消失。

工作的消失是多方面的。除了經濟自身的原因,也有技術的發展。

比如,在和工會簽下協定後,汽車行業想到的一件重要的事,就是去自動化流水線。因為在勞資談判中最強勢的,是執行最危險工作的工人,工廠在這些工人身上花得錢也最多。於是,汽車廠首先把這些風險位置用自動化的機器人替代掉了,並進一步的自動化其他環節,最終實作了效率增加,帶來的,自然是大規模裁員。這一趨勢,到了 80 年代,在資訊科技革命下,還在進一步加強。

與此同時,南方在羅斯福新政和二戰軍工企業大發展的情況下,終於嘗到了工業化的好處,要發展自己的地方工業。他們開始解決自身的種族問題,透過廉價的資源和勞動力,以吸引大量北方工業南下。這樣帶來了南方城市人口的增長,就是上圖中的「陽光帶」(Sun Belt)。

可是,南方的黑人沒有意識到這個趨勢,依然在大規模北上。黑人的這一次北上始於二戰。在黑人領袖的威脅下,羅斯福同意,政府機構,軍工企業,在招工時不能有用工歧視。廣大企業當然歡迎這個決定。於是黑人大量湧入北方和西部。到二戰結束,底特律汽車工業所雇的黑人已占了總工人數的 15%。

但隨著整個工業的衰退,失業率開始上升,最晚入行也是最無技術無經驗的工人,主要是黑人,被解雇,而依然源源湧入的南方黑人,也因為找不到工作,而被困在了城市了。與此同時,美國隨著嬰兒潮的到來,進入郊區化的發展時期。

郊區化實際上是伴隨著城市的發展出現的。早在 19 世紀上半葉,隨著紐約的發展,大量買不起房的中產階級就已經開始住到了布魯古連,乃至新澤西。Union Ferry Company 的輪渡每天要接送 7 萬人上下班,此外還有 10 萬人坐馬車。與此同時,市中心工業區附近,住得就都是沒錢的窮苦工人了。

現代郊區的概念,是二戰後出現的(但也有人說,像福特在 1920 年代在底特律郊區建了著名的 River Rouge 廠區,已有早期郊區化的特征)。也是首先在紐約郊區,Levittown 是第一個面向中產階級而大規模興建的衛星城。1950 年代高速公路的興建,加速了人口外遷的過程,也把城市分割成了一個個互不通氣的區。慢慢的,城市裏好區壞區的概念越發深入人心,就形成了窮人住城裏,中產階級白天上班,晚上離開的節奏。

就這樣,支柱產業的困境和人口的逆向流動,讓城市的發展限入衰退,「銹帶」城市人口開始縮減。從 1950 年到 2007 年,底特律人口縮減了 55%,同時期,聖路易人口縮減 59%,克里夫蘭 55%,辛辛那堤減了 41%,費城 30%,

人口大量遷出到郊區帶來的不僅是城市稅收的銳減,也讓城市裏出現了大量的廢棄房屋。以底特律為例,2010 年的調查表明,有 3.3 萬戶被遺棄的房屋,9 萬塊空地,占全部居住房的 1/3。據估計,底特律城區總共有 4 到 5 萬被遺棄的建築。這些被棄置的房屋,荒廢的街道,就對城市的日常設施維護提出了巨大的挑戰。

任何一個城市,一個地區,到一棟房屋,都有自己的運命。

1960 年美國的調查表明,有 1/5 的居民用房處於破敗的狀態,需要更新。對於一個經濟在不停擴張的城市,一個健康的房地產市場應該能夠自己完成這個以新換舊的替代過程,保持城市的良性迴圈。當地方經濟處於下坡路時,市場會放棄這些地方。美國中西部無數的鬼城,見證了一個個小城的興衰。

但是,當衰退發生在一個大城市,人口密集地區時,人們無法一走了之,而是會選擇如何挽救它。

這時候,城市的領導者,就要對城市的未來做出相應的規劃。美國大舉挽救後工業化城市的努力,大約也可以說從二戰以後開始。

對於城市的領導者來說,他們面對幾個選擇。

一個是任其自然,讓市場自己來解救自己。但是,對於民選官員來說,為了向選民交待,不作為不是一個選擇。

一個是承認城市經濟衰退的必然性,完成城市的轉型。但是,對於民選官員來說,你很難向選民坦言這個城市已經榮光不再,他們需要面對現實,讓他們投你的票。

還有一個就是要知難而上,立誌要帶領城市完成經濟復興。

美國在二戰後就是這樣一個狀態:剛打贏了二戰,美國人自信心爆棚,認為沒有自己搞不定的困難。當時的整個經濟還處於絕對的優勢,美國人也不可能看到任何經濟上的衰退。對於美國的領導者來說,城市所面臨的問題,就是城市和郊區的競爭。

於是,1949 年國會透過了【住房法案】(Housing Act),試圖透過大規模的改造舊城區,來讓城市恢復生命力,美名曰「城市續新」(urban renewal)。當時的社會理論認為,破敗的城區本身是問題之源。有了破房子,才有了高犯罪率,影響了地方商業發展。如果能翻新這些舊房,就能讓整個社區煥然一新,再建設高速公路,改善城市投資環境。

結果,在 1949 年到 1963 年這 14 年間,有 60 萬家庭從貧民窟裏被遷出重新安置,其中,只有 1/3 是白人家庭,聯邦政府總共投入了超過 60 億美元。

但是,理論錯誤,自然無法指望能有奇跡。整個工程從本質上就是把這些窮人來了個大搬家,從一個地方搬到了另一個地方。只有 7% 的家庭遷入了郊區,其他家庭只是換到了政府新建的公共房裏。而本質問題,住房市場本身,依然照舊。新的住房也就缺少維護,迅速破敗,變成新的貧民窟。同時,新清出來的地區,其投資環境沒有本質改變,也就無法達到政府期待的重新開機城市經濟的目的。

到 1960 年代中期,聯邦政府的「城市控制」(city control)戰略已經被人認定失敗。郊區繼續高歌猛進,市區進一步衰敗。

這之後,聯邦政府又執行了一系列的其他城市救助計劃。即使到了列根時代,聯邦政府雖砍掉了大量對地方的經費支持,在 86 年,以及 90 年,還是推出了兩個大型的建設專案。

但是,這些專案基本上可以用偶有亮點,整體失敗來形容。一方面政府沒有正確把握形勢,選擇最有效的策略,另一方面聯邦政府各機構自己疏於溝通,和地方也一向缺少協調,很難保持長期持續的投入,自然造成大量的浪費。

到了 90 年代,整個城市衰退的形勢隨著幾個主要城市開始走出低谷變得清晰起來。

60 年代出生的新一代開始進入社會,這些人中有相當一部份並不欣賞郊區大房子的生活。他們被城市裏的文化生活和工作環境所吸引,選擇重新搬回城市。於是有相當一部份城市開始復興。

首當其沖的,是紐約和波士頓這樣的地區。這些地方的經濟並沒有遭受實質性打擊,城市所遭遇的衰退,其實是郊區化的趨勢讓投資被分流所造成的。而城市本身無論從商業還是文化生活,底蘊尤在,透過市場機制,自然的調節回來。一些破敗地區,也就隨著中產階級的回歸,開始了所謂的「中產化」(gentrification)的過程。像華盛頓特區這樣的地方,因為中產化的加強,很多黑人已經無法支持日益上漲的房價,開始選擇離開了。

除此之外,像丹佛,匹茨堡等城市,透過領導者的成功運作,完成了市中心的轉型,建立了更具有可持續發展的商業環境。

相比起來,像底特律這樣的城市,到了 60 年代,領導者已經面對著一個重要決擇:開始轉型,還是相信自己的老路。

帕蒂德馬斯哈德和它的幾大汽車公司一道,選擇了相信自己。

這是 1963 年【紐約時報】的頭版標題:【帕蒂德馬斯哈德高歌猛進】

州長喬治·羅姆尼(George Romney)在報導中說:「今年春天雖然充滿了嚴冬的寒意,底特律現在一絲憂慮也沒有」。

是的,整個帕蒂德馬斯哈德被這樣一個樂觀的態度所支持,它的發展計劃也自然是按照不斷前進的構想制定的。被人為延後的汽車工業崩盤,也人為的為底特律制造了一種期待。而這種前進的預想,一直支持了底特律幾十年,最終不可收拾。

這種樂觀氣氛,可以參照附近另外一個被汽車工業重創的城市 Flint。直到 21 世紀,Flint 的發展計劃依然是 1965 年的計劃。這個計劃裏,假想 Flint 最終會達到 25 萬居民。而實際,Flint 的人口,在 1960 年就永遠的達到了顛峰,20 萬人,然後開始下滑。隨著通用汽車在 Flint 陸續裁掉 8 萬工人,Flint 的人口已經降至 10 萬出頭。到 2010 年,Flint 才開始重新制定其發展計劃。

相比起來,底特律的顧慮更大。即使進入到 90 年代,汽車工業已開始步履為艱,城市領導者依然難以痛下決心調轉方向。他們認為,底特律底蘊尤在。汽車工業為底特律提供了強大的技術支持,而 Motown 本身,也不缺文化沈澱,更有福特基金會這樣資金雄厚的慈善機構一直致力於地方發展。這最近這些年,底特律市中心一些地區也不乏復興趨勢。像波士頓,華盛頓這樣的地方,都花了三十年時間才扭轉頹勢,所以還要留給底特律足夠時間,讓它自己重新煥發青春。

這時候,來自歐洲的經驗,突然開始沖擊美國的決策者。

蘇聯解體,兩德統一,東歐巨變。最明顯的是東德,突然間,大批民眾離開東德前往西德,東德的工業盡廢。從一定程度上說,東德在短時間內,城市開始全面衰退。東德重鎮萊比錫在 10 年間人口減少 12%,從 1970 年到 2005 年,萊比錫的制造業從業人數減少 90%。

與底特律這樣的城市不同的是,東德城市沒有什麽可猶豫的,那裏從政府到民眾,都意識到大勢所趨,無可挽回。於是,從上到下,開始了一次全面的城市瘦身運動(「shrinking cities」)。以萊比錫為例,就有計劃的拆掉了大量廢棄房屋,興建綠地,集中力量,以教育,醫療等為重點,發展市中心地區。在進入 21 世紀後,終於挽住頹勢,經濟開始復蘇。

歐洲的相對成功,和銹帶的持續衰退形成對比,讓美國的不少城市規劃者開始大力支持城市瘦身。他們認為,底特律這樣的城市和紐約等城市完全不同,地方的支柱產業處於長期衰退已經無可挽回,不可能指望出現足夠的新商業活動來完全替代正在消失傳統制造業。要想讓城市自然恢復,要等的可不是二三十年。所以,必須下定決心,主動瘦身,應能像歐洲那樣,在短時間內完成重新開機。

2009 年當選的底特律市長,前活塞隊球星 Dave Bing 就承諾,要大刀闊斧的拆除上萬間被棄置的房屋和相關道路,改建成綠地,甚至耕地。

但是,承諾只要張張嘴,要實作的難度,遠比預想的要難。主要的阻力,有兩個。

一個是錢。

這樣的工程,當然要花很多錢,對於人口漸減,城市收入大幅下滑的市政府來說,經費本來已經捉襟見肘。改建成綠地,又不是什麽商業投資,基本是個凈投入。

另一方面,聯邦政府和國會出於自身政績需要,更希望能夠直接增加就業的計劃,就是興建新的大型建設專案,也就更喜歡把錢花在經濟蒸蒸日上的地區。最有效的瘦身,是要聯邦和地方政府長期目標明確的通力合作,這對於喜歡各自為戰的美國,也不大容易。

地方政府如何騰挪出錢來,就是個問題了。

另一個是居民。

城市瘦身,和選舉不同。選舉只要大部份人支持,而瘦身,清理一個地區,說白了就是拆遷,就要這個地區所有的地產所有者都同意。這個,在歐洲能夠相當順利的進行,需要一個強力的政府,而這,正是美國人所一貫害怕的。

支持瘦身者的重大勝利,是 2005 年高院在 Kelo v. New London 案上作出的判決:高院在 5-4 的判決中,認定地方政府可以為了公眾利益而收回私有財產,既使地方政府所支持的專案並不一定能成功。

但是,對此判決的反對意見也相當大,而且,保守派和自由派都反應強烈。持反對意見的保守派大法官 Clarence Thomas 認為,拆遷這種行為對少數族裔,弱勢群體是不公平的。Thomas 特別提到了 1981 年密芝根高院把底特律的 Poletown 地區強行征給通用汽車建工廠的行為。底特律人有很多自然也對當年這事憤憤不平,認為這是政府和汽車工業勾結的結果。

對於黑人來說,拆遷不可避免的和二戰後聯邦政府進行的「城市續新」中,大規模城市拆遷行為聯系起來。早在 1963 年,著名黑人作家,民權運動領袖 James Baldwin 就曾在電視采訪中不客氣的把城市拆遷計劃比作種族清洗,清掃黑人。當 Dave Bing 重提拆遷時,同樣的指責自然也重新冒了出來。

所以,雖然有了 Kelo 案判決在手,大部份銹帶城市在瘦身時,更多的選擇了土地銀行(land bank)這樣的形式來逐步完成改造。土地銀行由政府或非盈利機構建立,有計劃的把棄置的房屋和土地的所有權廉價收回,逐步成批的處理。土地銀行並非是新事務。早在 1971 年,聖路易為了抑制城市衰退,就成立了第一個大型土地銀行,後來幾個銹帶的大城都成立了自己的土地銀行。像 Flint 的土地銀行就回收了上萬家空房,拆毀了一千多家,重新開發了 2500 家。但是,離解決城市問題還遠遠不夠。

說到底,政治家在瘦身的同時,必須要給出一個令人信服的願景,才能獲得絕大部份選民的支持,選擇把自己的房屋賣回給政府,讓從聯邦到民間組織都願意為一個目標出錢出力。但這兒,在美國所遇到的阻力,自然遠比歐洲要大。

美國的城市規劃者,需要針對美國的每個城市,設計出創造性的拆毀重建方案,贏回民眾的信心。

否則,底特律還會在鬼城的道路上,走上很長的一段時間。

本人對城市規劃並不了解,相關內容多來自

Facing the Urban Challenge: Reimagining Land Use in America’s Distressed Older Cities和

T.J. Billitteri, Blighted Cities, CQ Researcher, Volume 20, Number 40, Pages 941-964, Nov. 12, 2010