這似乎是一個已經被提出來四年的陳年老問,至今沒有回答,可見「粒子束武器」在目前來看,有多麽的「不靠譜」。下面我大概聊一下這種「武器」在實戰化時所要面臨的問題。以及公開資料中,鷹醬在粒子束武器上的探索。

說到粒子束武器實戰化,基本上繞不開下面這幾個問題:

- 粒子束流在大氣中傳輸時的能量損失。

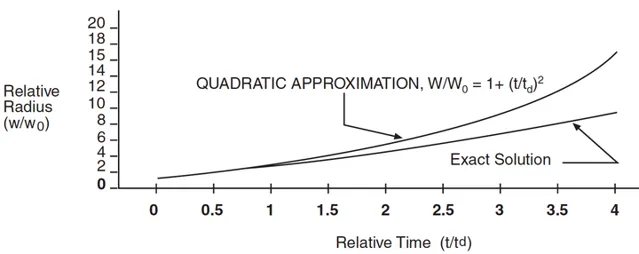

- 粒子束流在傳輸過程中的擴散問題。

- 天基粒子束武器,如何做到高能粒子加速器的小型化。

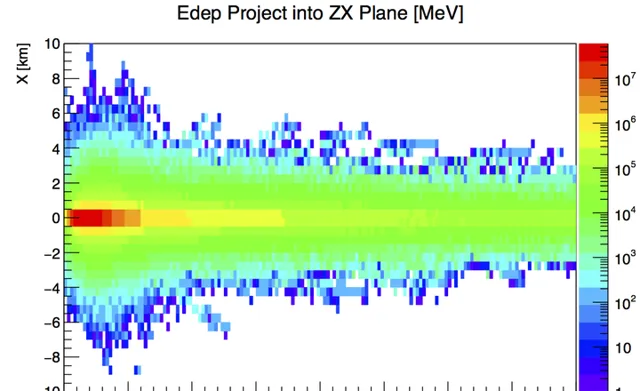

與外太空的環境不同,地表的大氣層是很致密的存在。這將使得 粒子束會在輸送的過程中,損失很大的能量。 以高能質子為例,目前經人類加速後達到的最高能量質子,為歐洲核子中心 (CERN)的大型強子對撞機 (LHC)中的7TeV的質子。我在回答某位知友提問時,曾經用蒙卡模擬,估算出了這種能量的質子,在大氣中能「走多遠」。

可以看到,這7TeV質子所含的能量,相當一部份在前10公裏內,就已經消耗掉了。模擬中,只有部份次級粒子攜帶著所剩不多的能量,穿透80公裏長的空氣柱。也就是說,如果使用的是質子束武器,想使其達到遠端的毀傷效果,既不經濟,也不可靠。其他中性粒子在大氣中,同樣會因為與空氣發生核反應,而發生散射,次級粒子電離等現象,從而消耗大部份能量。

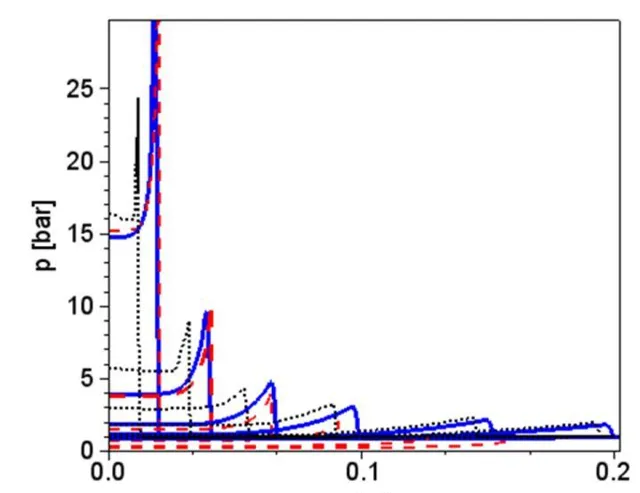

當然,模擬和實際情況還是有較大的差別的。 在上面的模擬中,高能粒子是一粒一粒地從加速器中射出的。而 實際情況中,粒子是以一簇簇的束流 (脈沖)的形式,從加速器中輸出的。 所以人們會猜測,高流強的粒子束能否驅散傳輸過程中遇到的空氣分子,在宏觀上「轟出」一條通道來。就如同閃電所形成的等離子通道附近,因為空氣膨脹而產生的沖擊波(見下圖)。知友 @喻曉 曾跟我提起過, 高流強短脈沖粒子束也會引起周邊空氣的膨脹,產生沖擊波 。但目前為止,我依然不是很清楚,這是否可以有效降低粒子束在空氣中的能量損失。

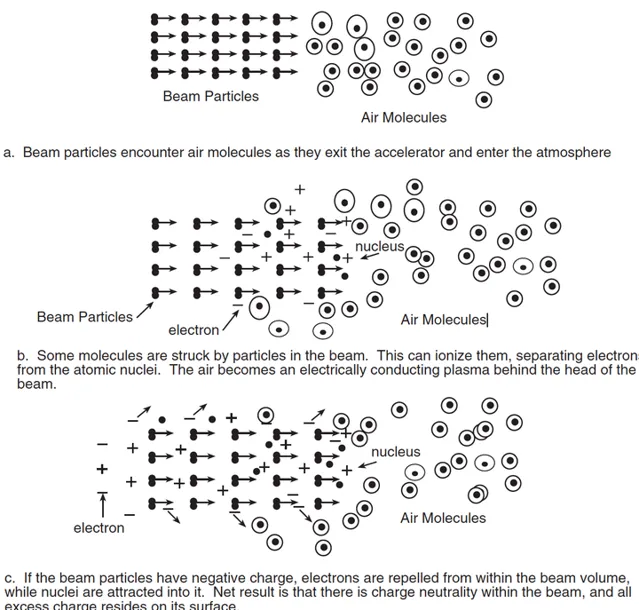

另外,在【Effects of Directed Energy Weapons [1] 】一書中,作者Philip E. Nielsen對帶電粒子束流, 與空氣發生反應後,產生「電中和」的現象 (束流中和) 進行了介紹(見下圖)。當帶電粒子束被(與空氣相互作用)產生的異電荷粒子包圍時,會有效約束粒子束的寬度,減少帶電粒子束的擴散問題。然而,這一現象的持續時間和粒子束本身的性質有很大的關系,如何在大氣中穩定地傳輸帶電粒子,始終是陸基粒子束武器所要解決的一大難題。

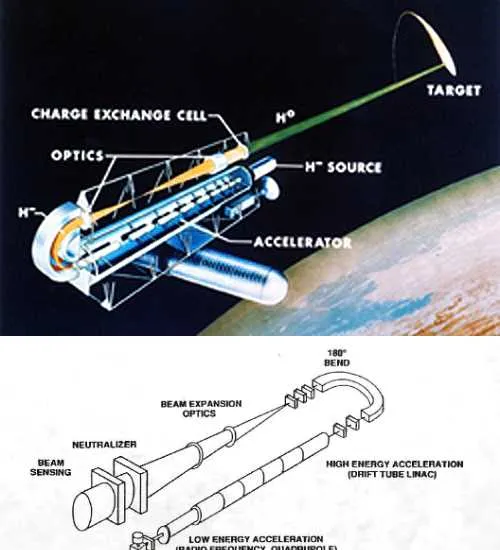

與大氣層內的情況不同, 外太空近似真空的環境,使得粒子束傳輸過程中的能量損耗可以忽略 。也正因如此,天基粒子束武器成為了較為可靠的設想。在高能物理實驗中,帶電粒子束流可以透過磁約束,在接近真空的管道內有效地傳輸。但如果是粒子束武器的話,在帶電粒子束流脫離加速器的那一刻起,同性粒子間排斥所引起的束流擴散,將會變得無法避免。也正因此, 目前主流的天基粒子束武器概念,都采用了中性粒子束。 不過,需要說明的是:中性粒子束武器內的粒子,一開始是帶電荷的,比如說氫負離子 (H-)。在透過電位差加速結束後,再經由「中性劑」 (比如氙氣)來剝離掉額外的電子,成為電中性粒子。

但是,天基粒子束武器卻也面臨這另一個大問題: 如何在確保粒子能量足夠高的情況下,降低粒子加速器的重量和尺寸? 以技術先進,卻始終在路上的國際直線對撞機 (ILC) [2] 為例,其直線加速器部份,長度約為370米。其中器材,包括磁約束所需的超導磁鐵在內,重量更是相當可觀。這使得此種超高能加速器 (TeV Level),很難作為天基粒子束武器被送上天。

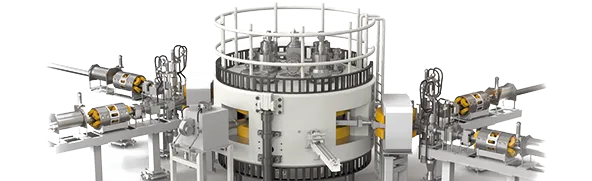

當然, 能量較低的加速器,尺寸確實不大 。以醫用質子加速器為例 [3] :IBA的質子加速器,質子束能量在幾十個MeV,加速器直徑可以減小到2.5米,重量可以縮減到45噸。這麽看來,SpaceX的獵鷹重型運載火箭,一次就可以把它打上天。 只是這種加速器的粒子束能量和束流強度,很難作為武器套用在實戰中。

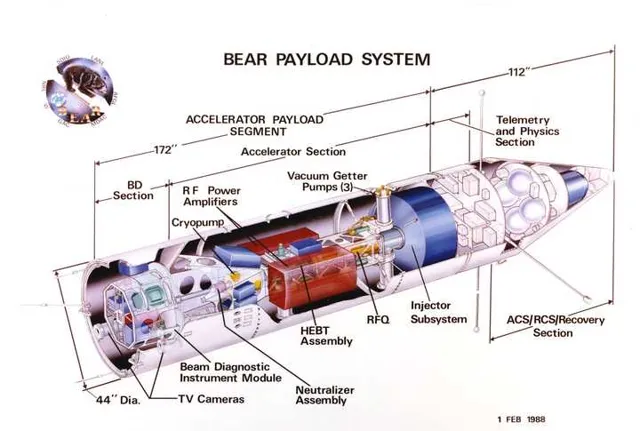

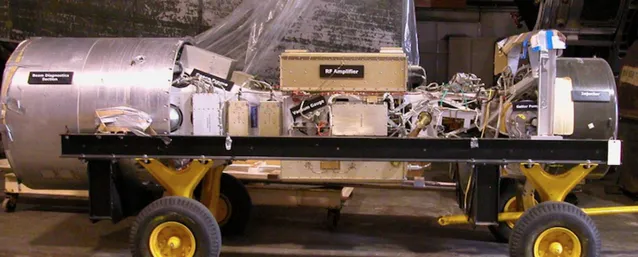

從目前我所知道的,公開的資料來看 [4] ,鷹醬曾在1989年7月13日 (哎呦,我愛人第二天出生!), 進行了代號為「熊」(BEAR)的粒子束太空試驗。 BEAR的全稱為「BEAM Experiment Aboard Rocket」,也就是粒子束上箭試驗。在此次試驗中,探空火箭所搭載的加速器,在海拔200公裏的外太空,進行了低能中性氫原子束的「試射」。

在本次試驗中,初始能量約為30keV的負氫離子,在經過射頻四極場加速後,達到1MeV的動能。之後經由氙氣室剝離電子,成為1MeV動能的中性氫原子束,進入外太空。此次試驗的結果,證明了其中的加速器技術可以適應外太空的環境。試驗過程中並未發現意料之外的物理現象,低能中性粒子束在試驗期間的表現 (比如真空中的束流發散),也驗證了理論的推斷。

彼時的美國媒體,對此次試驗報道的標題寫得非常直接: 【「星際大戰」粒子束武器成功進行太空試驗】 (‘Star Wars’ Beam Weapon Has Successful Space Test) 。

下圖是我在1990年的公開資料裏找到的, 鷹醬「星際大戰計劃」中,某款天基中性粒子束武器提案 。可以看到, 其中的技術及設計方案,正是BEAR太空試驗上所驗證的 。唯一的區別,就是加裝了轉向用磁鐵裝置。這樣一來,就可以有效地增加直線加速部份的長度,從而提高粒子束流能量至50MeV。此時,距離紅色帝國的轟然倒塌,還剩一年零八個月。

然後,就沒有然後了 。當競爭對手消失的時候,手中的利劍尚且要被封存,何況還處在概念階段的武器?關於BEAR試驗中,那套裝置最新的訊息,是在 2006年時,它被人們從Los Alamos轉移到了華盛頓特區的美國國家航空航天博物館。

不過,就在今年三月份的一篇文章中 [5] 提到,五角大廈計劃繼續天基中性粒子束武器的研發,並計劃在2023年進行軌域測試:

The U.S. Department of Defense wants to test a directed energy weapon in space, one that it hopes will someday destroy ballistic missiles moments after launch. The weapon, a so-called neutral particle beam, would be boosted into space and tested from orbit in 2023.評論區的知友 @張子立 也補充了一個資訊:

去年美國設立了上千萬美元的天基粒子束武器專案(主要是用負氫),咱們猜測應該是美國有什麽技術突破了。

顯然,隨著美國新對手的出現,粒子束武器再次進入了鷹醬的視野。我們需要對此保持關註,堅持摸著鷹醬過河的優良傳統。

參考

- ^ Effects of Directed Energy Weapons http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=bbb94e187c5dad0001d9fc7adca13871&site=xueshu_se

- ^ International Linear Collider https://en.wikipedia.org/wiki/International_Linear_Collider

- ^ Proton therapy goes slimline https://physicsworld.com/a/proton-therapy-goes-slimline/

- ^ A LINEAR ACCELERATOR IN SPACE https://www.thedrive.com/the-war-zone/27039/budget-docs-show-pentagon-aims-to-loft-particle-beam-anti-missile-weapon-into-space-in-four-years

- ^ The Pentagon Wants to Test a Space-Based 'Particle Beam' by 2023 https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a26858944/pentagon-particle-beam-space-2023/