目前題目下的答案,可能偏差都是比較大的。

先說經濟技術指標表格。

城規快題的題目多數會給定建築密度、綠地率等指標的區間要求,這時除非它給得毫無道理,比如跟你說綠地率有10%就行,否則你就不要當它是區間,就當它就是一個具體的數碼,填表時直接拿這些數碼去照填。

拿題主說的兩樣指標來舉例,比如說建築密度你就看上限,不讓你超過35%,你就照寫35%,綠地率你就看下限,不讓你低於30%,你就照寫30%。因為通常來講,這種事的口吻是規劃條件「允許」你怎麽做容積率與建築密度,又「要求」你怎麽做綠地率,前者是你合法謀求利益的權利,後者是你不情不願的義務。當然你要是想浮動一兩個百分點來填表也是可以的。

這個表本身其實閱卷時也基本不看,可能充其量瞄一下你有沒有突破指標要求填個28%的綠地率進去,或者你有沒有完全瞎寫容積率和建築密度以至於除出來的平均層數直接超過了你的最高層數,又或者你容積率有沒有錯寫成百分比形式。

填表好填,總平就不一定好畫了。

說到這裏其實要糾正一個點:建築密度和綠地率等指標,並不是你做完方案去計算的,而是你帶著一個目標去做出來的,也就是你是先有了打算填進表裏的數碼,再去總平裏面做出一個大致如此的設計。

這個觀點有點控規思維的意思,實際上快題我一般建議是帶著控規思維去做的:你給每個地塊先是設想了它將要去實作的一系列指標,之後才到你去做具象的設計。所以如果你是隨意拼貼著案例樣版、不管不顧糊裏糊塗地做完了整張修規圖,你的經濟技術指標基本上是兇多吉少的。

這裏要知道,快題的指標是不用準確、不用較真計算的,是個定性的、看數量級的事情,你填表的數碼跟你的方案偏差幾個百分點,既沒人知道也沒人管。

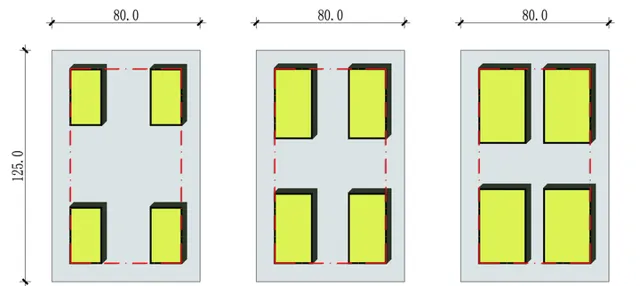

你首先要有一個肉眼粗略判斷的能力,要能知道自己做的方案,至少就一個單獨地塊而言,做出來之後建築密度35%、綠地率30%大概是長什麽樣子。你可以拿自己做過的一張圖,最好是有CAD的課程作業,較真計算一下,給自己一個印象。

按照大家在快題班裏經過模仿範圖操練過後的一般情形,做出來的一個不含道路的單獨地塊,往往是35%-45%的建築密度(商業高一些,居住區與校園低一些),然後綠地率經常都是不夠30%的,也就是說考生們其實普遍存在方案建築密度合理或稍微偏高,但綠地率明顯不足,硬地則明顯偏多的情況。

在這個定性判斷能力的基礎上,你再知道三個點,這事情就基本能做好了:

一,常見的快題題目裏頭,道路占據的面積可以認為在12%-15%左右,而低等級道路的綠地率很低,你幾乎可以忽略不計。所以題目給你的建築密度、綠地率等指標,你先要撇除光禿禿的道路的面積,給它一個新的分母,變成一套新的指標。

二、在轉換成一個凈指標之後,你要知道一個簡單的道理:規劃範圍總體的綠地率如果說是30%,那肯定有些地塊超過了30%,有些地塊沒超過。這就像近年來大家常說的那句「從來沒有歲月靜好,只是有人替你負重前行」。於是,如果題目給的綠地率稍高,比方說35%甚至40%,你就要意識到,你一定是需要一些用地來扮演「綠地擔當」才行,比方說線狀的防護綠地或濱水綠地,又比方說面狀的公園綠地,不然這事就沒法做了。

三、除了總體層面上指標你要符合要求,每個單獨的地塊或者說專案,指標也是要符合常識的。學生快題裏實際上經常出現某個建築把它的用地占得太滿的問題。所以你要知道常見用地性質的一般指標要求,比方說居住區的綠地率一般是不能低於30%的,但商業用地的綠地率就可以只要15%-20%左右了;純商業地塊的建築密度可以尤其高一些,但居住和辦公就不行,畢竟有塔樓、人口多的地塊,你就要給出相應的集散空間,地震火災人家才有地方跑。對於一個單獨專案,指標之間有這麽一個此消彼長的關系:建築密度高的專案綠地率偏低,容積率高的專案則建築密度反而偏低。

最後貼一個早年的文章作為延伸閱讀,也是上面那個插圖的出處: