首先,地震的分布

@孟德爾

說的對,大部份地震都發生在海洋,但是這只是現象。

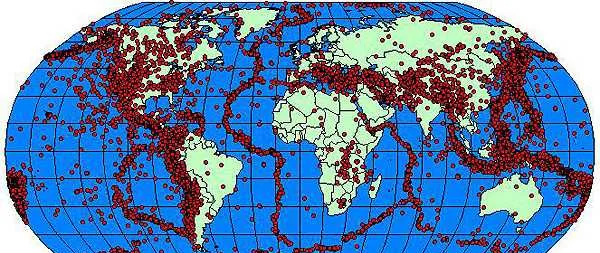

實際上, 大部份地震都發生在板塊邊界上 。目前大多數板塊邊界都是洋殼和陸殼的邊界,洋殼俯沖到陸殼之下,就會透過構造運動釋放大量的能量,因此大多數地震都發生在俯沖帶,如太平洋板塊與歐亞板塊的俯沖帶。此外,俯沖帶附近都會形成一些島弧,如今天的日本-琉球-台灣-菲律賓,所以這些地方的地震非常頻繁。

隨著洋殼不斷俯沖到陸殼之下,洋殼隔開的兩個陸殼越來越近,最終發生陸陸碰撞,所以也存在陸殼與陸殼的邊界,如著名的歐亞大陸與印度大陸碰撞造成的喜馬拉雅造山帶以及青藏高原。所以青藏高原及周邊都是很容易發生地震的地方。

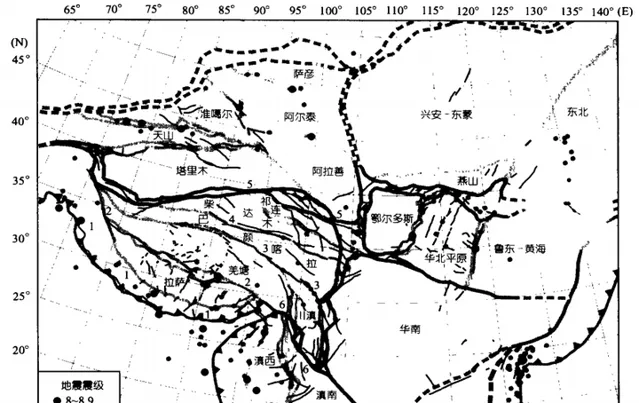

除了這種板塊邊界,還存在很多小的塊體, 塊體邊界也是地震非常容易發生的地方

目前中國可以分為幾個大的塊體和一些小的次級塊體,這些塊體的邊界也就是國內地震比較多的一些活動斷裂帶。這方面就不展開了。

其次,為何城市都恰好避開了地震帶?

@負二的說法其實存在一定的問題。以人類這麽短的歷史,城市位置的選擇其實跟地震的關系不太大。反而跟洪水,比較相關,如殷商遷都。

目前來說,7級以上大地震的復發周期,基本都在千年以上,像汶川地震這麽大的地震,復發周期甚至在3000年左右。所以人類如此短的歷史,同一城市,經歷幾次大地震的可能性幾乎不存在,所以逃避地震災難而搬遷城市,不太實際。

而 城市的形成則跟經濟文化密切相關 ,

地震是構造運動的一種表現,構造運動強烈的地區,一般都會隆起成山,山區常常不適合農業生產,沒有足夠的土地資源來承載大量的人口,就無從談起形成城市。而構造運動相對弱的地震,會在沈積作用下,形成廣袤的平原,是非常適合農業的發展,增加人口,進而形成城市的,所以 多數城市都很巧合的在地震較少的地方建立了 。

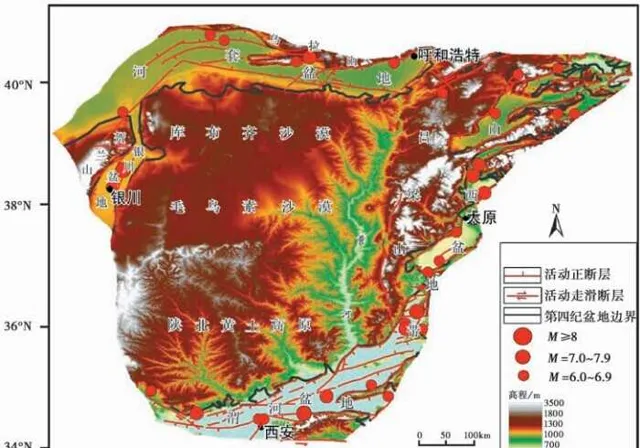

但是也有例外 。構造運動,有隆升,就會有下降。下降的地方,經常形成一些小型的斷陷盆地,有盆地,就足以發展成為城市。今天的鄂爾多斯塊體周邊,就是一系列的斷裂盆地帶,包括了渭河盆地( 西安 ), 銀川 盆地,河套盆地( 包頭,呼和浩特 ), 太原 盆地, 臨汾 盆地等。這些地方地震則相對很頻繁,如1556年發生在西安附近的華縣8.25級地震,1303年發生在臨汾附近的洪洞8.0級地震,1739年發生在銀川附近的平羅8.9級地震。 所以少部份城市則在地震帶上建立了。

結論:

1. 大地震較長的復發周期,以及人類短暫的文明,決定了其對城市選址影響不太大;

2.中國構造運動較弱的東部平原地區,有足夠的土地資源承載大量人口,進而形成城市,所以多數城市都巧合地建立在了地震較少的地方;在一些構造運動強烈的地區,會發育一些小型盆地,也足以形成城市,所以少數城市則是建立在了地震帶上。