1. 小仲馬的【茶花女】

我生平讀的第一本小說是【茶花女】——沒錯,從愛情故事起步,是有一點點早熟。

比我更早熟的小仲馬開篇就說:

我認為只有在深入地研究了人以後,才能創造人物,就像要講一種語言就得先認真學習這種語言一樣。 既然我還沒到能夠創造的年齡,那就只好滿足於平鋪直敘了。 因此,我請讀者相信這個故事的真實性,故事中所有的人物,除了女主人公以外,至今尚在人世。作為史上最強大「講故事基因」的攜帶者,小仲馬用這樣一個謙虛的開頭,撇清了自己杜撰人物的可能性。

事實上,他也並沒有說謊——真的有一個阿爾芒,也真的有一個瑪格麗特。只不過,他不是偶然闖入拍賣、結識阿爾芒的旁觀者,他就是阿爾芒本人。在巴黎蒙馬特公墓,距離小仲馬墓不遠的地方,就安葬著作家年輕時的情人、瑪格麗特的原型阿爾豐西娜·普萊西。

從小仲馬精心設計的這個入口進入故事,我平生第一次體驗到了心痛欲裂的感受。這種感受是基於他開篇就告知讀者的一個事實:瑪格麗特已死,一切悲劇已不可挽回。

好些年後,我有機會欣賞了歌劇版的【茶花女】。威爾第的音樂蕩氣回腸,優美的詠嘆調貫穿始終,可是,再也不復當初的心痛感受。我猜,這大約是因為歌劇用了順敘的結構,使悲劇感大為削弱。

一個好的故事,的確不可以隨意更換入口。

2. 張愛玲的【茉莉香片】【沈香屑 第一爐香】

我遇到的另一位擅長開頭的小說家,是張愛玲。在說故事之前,她會首先捧出心愛之物招待讀者——讓聽故事的人在渺渺茶香裏、裊裊煙霧裏,同她一起進入那個余韻不絕的故事。

她的【茉莉香片】是這樣開頭:

我給您沏的這一壺茉莉香片,也許是太苦了一點。我將要說給您聽的一段香港傳奇,恐怕也是一樣的苦——香港是一個華美的但是悲哀的城。她的【沈香屑 第一爐香】是這樣開頭:

請您尋出家傳的黴綠斑斕的銅香爐,點上一爐沈香屑,聽我說一支戰前香港的故事。您這一爐沈香屑點完了,我的故事也該完了。張愛玲是個物質的作家。所謂「物質」——別誤會,沒有絲毫的貶義——只是說,她與別的作家很是不同。

別的作家一落筆,就讓人感到:Ta沒有模樣、沒有身體,Ta是個純粹的靈魂,在空間裏、時間裏巡遊,俯瞰著蕓蕓眾生。

而張愛玲不同,她有鼻子有眼,有胳膊有腿,最愛當衣服架子,伸手可及之處盡是袍子、毯子、玉瓷碗、琉璃盞、銅香爐……

她在充塞了物質的人間活著,就和她故事裏的人物一樣,一刻也沒逃脫過地心重力的束縛。所以,她喜歡從一件物什開頭,物什和人,物什和故事,永遠有說不清道不明的聯系。

當她晚年的時候,她終於超脫了肉身、擺脫了物質,可是,她的靈魂卻也跟著飄遠了。

3. 沈從文的【邊城】

更不落痕跡的開頭,要看沈從文。他魂牽夢縈的邊城,入口在此處:

由四川過湖南去,靠東有一條官路。這官路將近湘西邊境到了一個地方名為「茶峒」的小山城時,有一條小溪,溪邊有座白色小塔,塔下住了一戶單獨的人家。這人家只一個老人,一個女孩子,一只黃狗。一條官路,一個小山城,一條小溪,一座白色小塔,一戶單獨人家,一個老人,一個女孩子,一只黃狗。這開頭的節奏,像不像你兒時聽的那個迴圈往復的故事?從前有座山,山上有座廟,廟裏有個老和尚……

又像不像好多年前劉歡唱的那首歌?李海鷹的歌詞說:

遙遠的夜空,有一個彎彎的月亮 彎彎的月亮下面,是那彎彎的小橋 小橋的旁邊,有一條彎彎的小船 彎彎的小船悠悠,是那童年的阿嬌 ……你是用念的,還是用唱的?用唱,那可就暴露年齡了。

沈從文的開頭,就像是一次不經意的提及。單純,自然,沒有斧鑿痕,沒有雕琢氣。

而他說的故事,就像是一首古老、質樸的歌謠,一年一年、一代一代地傳唱下去,給人一個朦朧的錯覺:好似他筆下的邊城,將在世界上某個閉塞的角落裏,長長久久地存在著。

在那裏,永遠有一條官路,一個小山城,一條小溪,一座白色小塔,一戶單獨人家,有一個叫「翠翠」的女孩子,與爺爺、黃狗為伴……

4. 白先勇的【永遠的尹雪艷】

最節省筆墨的開頭,要數白先勇的小說【永遠的尹雪艷】:

尹雪艷總也不老。七個字,把這一個男人眼裏的女神、女人眼裏的妖精,描出了大略輪廓。

白先勇接著說:

十幾年前那一班在上海百樂門舞廳替她捧場的五陵年少,有些頭上開了頂,有些兩鬢添了霜;有些來台灣降成了鐵廠、水泥廠、人造纖維廠的閑顧問,但也有少數卻升成了銀行的董事長、機關裏的大主管。不管人事怎麽變遷,尹雪艷永遠是尹雪艷,在台北仍舊穿著她那一身蟬翼紗的素白旗袍,一徑那麽淺淺地笑著,連眼角兒也不肯皺一下。從上海到台北,見過了多少人,經過了多少事,滄桑巨變,世事浮沈,唯一不變的就是尹雪艷。她是舊時代的紀念品,是新時代的安慰劑,一個人就是活生生一座上海百樂門。

她的顧盼生姿、八面玲瓏、熨帖從容,不但勾去了一眾男人的心魂,而且引得一眾女人又是愛又是恨。她待人永遠是體貼多情,卻又片葉不沾身——暖得恰到好處,冷得不失時機,道是有情卻無情。

尹雪艷總也不老。再也找不到比這更精簡的話,比這更妥帖的文字,更能描摹出這樣一個女人,更能在片刻之間就抓住讀者的心。

5. 納博可夫的【羅莉塔】

能把文字的吸重力和人的吸重力結合得天衣無縫的作者,還有納博可夫。

【羅莉塔】的開頭,展現了單憑文字所能達到的攝人心魄的力量和強度:

羅莉塔,我的生命之光,我的欲念之火。我的罪惡,我的靈魂。洛一麗一塔:舌尖向上,分三步,從上顎往下輕輕落在牙齒上。洛一麗一塔。第一段沒有一句完整的話,全是一個中年男人喋喋不休的絮語。反復念出的名字——羅莉塔,在讀者的頭腦裏自然還原成亨伯特的低沈男聲,顯現出他神經質般的敏感和不可自拔的癡迷。

讀一讀這個開頭的英文原文,你更會贊嘆於納博可夫高超的技巧。一個以俄語為母語的寫作者,竟然把英語寫成了這般樣子:

Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul. Lo-lee-ta: the tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap, at three, on the teeth. Lo. Lee. Ta.他整段地運用了押頭韻(兩個或兩個以上單詞的首字母相同)的修辭法:押頭韻[l],押頭韻[s],押頭韻[t]。韻律整齊,長短錯落,聲情交融,充滿了音樂般的美感。

他在段落末尾特意強調「Lo. Lee. Ta.」——引誘讀者反復去讀這個名字,去讀出聲,去感受這個名字裏所蘊含的欲望。

納博可夫的這個開頭,使每一個讀過這本小說的人,一聽到這三個音節,立刻就聯想到了朱唇,聯想到了皓齒。

所謂電光火石,所謂登峰造極,大概就是這個意思吧。

6. 杜拉斯的【情人】

尹雪艷是不會老的。羅莉塔也不會老。

但對其他人來說,老就是個歸宿,在確知的某個遠處,靜靜等待著捕獲你的時機。又或者,老就像個門檻,待你跨過去,再回頭一看,面容已在霎時間改變。

王國維的【蝶戀花】裏有最無奈的句子:

最是人間留不住,朱顏辭鏡花辭樹。對這避無可避的結局,女人們心裏最是在意。杜拉斯寫少女時代的情人,下筆之際掛心的卻是自己衰老的容顏:

我已經老了,有一天,在一處公共場所的大廳裏,有一個男人向我走來。他主動介紹自己,他對我說:「我認識你,永遠記得你。那時候,你還很年輕,人人都說你美。現在,我是特為來告訴你,對我來說,我覺得現在你比年輕的時候更美,那時你是年輕女人,與你那時的面貌相比,我更愛你現在備受摧殘的面容。」那個男人並沒有走來,但卻在杜拉斯的想象裏走來了無數次。

即使經過了半個世紀的人生起落,她仍然需要他的肯定:時間奪走了許多東西,歲月留下了殘酷的銘印,但我仍然愛你,益發愛你。我愛你現在備受摧殘的面容,更勝於青枝翠葉般的往昔。

寫下這個開頭的杜拉斯,是不是讀過了葉芝呢?不知道。但讀者很難不聯想到那幾句詩:

多少人曾愛慕你青春歡暢的時辰,愛慕你的美麗,假意或者真心,

只有一個人,還愛你虔誠的靈魂,

愛你蒼老的臉上,痛苦的皺紋。

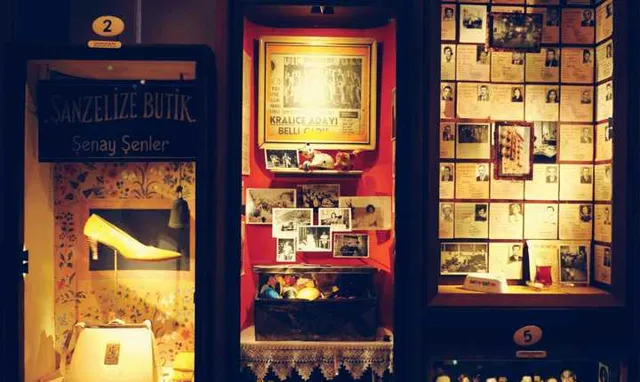

7. 奧爾罕·帕慕克的【純真博物館】

杜拉斯的記憶瞬間拉回到湄公河的渡船上。那個在十五歲的她看來晦暗不明的時刻,在多年以後卻愈來愈清晰,成為整個故事的起點。

生命是由無數個時刻組成的。絕大多數都不值得打撈,可以任其浸透沈沒在水裏。但也有極少數的例外,會被你手忙腳亂地搶救出來,晾幹,壓平,裝裱,掛在天天面對的墻上,用余生去咂摸、回味、惦記。

杜拉斯打撈出了她的那一刻。奧爾罕·帕慕克也打撈出了他的那一刻。推開純真博物館的大門,他第一句話就說:

那是我一生中最幸福的時刻,而我卻不知道。不自知的幸福,該是有多麽幸福呢。然而,他在感到留戀的同時,也感到絲絲懊悔——為什麽竟不知道呢:

如果知道,我能夠守護這份幸福嗎?一切也會變得完全不同嗎?是的,如果知道這是我一生中最幸福的時刻,我是決不會錯失那份幸福的。

痛失的愛人,永遠以最美好的面貌,停留在最幸福的時刻。痛失愛人的人,卻在記憶裏一次又一次回放那一刻,一年比一年更深刻地領悟到:那一刻再也無法重來。

就像納蘭成德會在某個「西風獨自涼」的黃昏,回想起酒酣春睡的安穩和賭書潑茶的歡欣,發出那一聲沈重的嘆息:

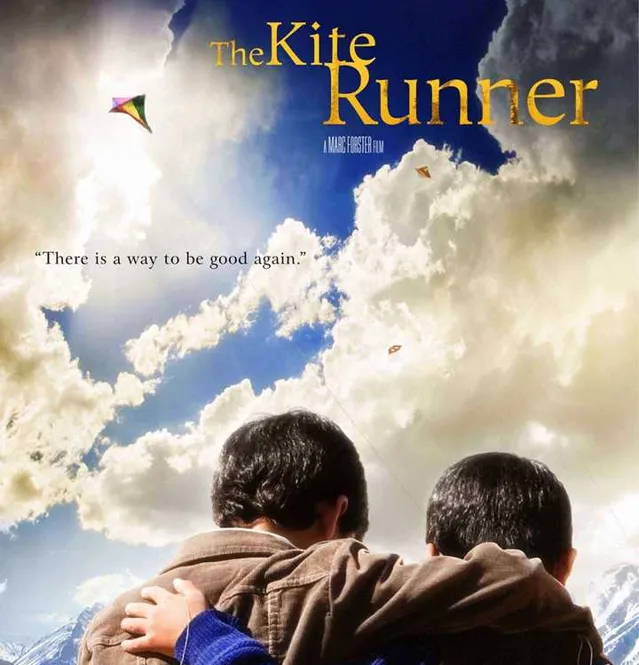

當時只道是尋常。8. 卡勒德·胡塞尼的【追風箏的人】

也有些難以忘懷的時刻,一遍一遍回到眼前,不是因為留戀,而是因為追悔。

卡勒德·胡塞尼就花了二十六年的時間,去追悔生命中的一個時刻。他的現象級暢銷小說【追風箏的人】是這樣開頭的:

我成為今天的我,是在1975年某個陰雲密布的寒冷冬日,那年我十二歲。我清楚地記得當時自己趴在一堵坍塌的泥墻後面,窺視著那條小巷,旁邊是結冰的小溪。許多年過去了,人們說陳年舊事可以被埋葬,然而我終於明白這是錯的,因為往事會自行爬上來。回首前塵,我意識到在過去二十六年裏,自己始終在窺視著那荒蕪的小徑。

在那一刻,阿米爾背叛了哈桑,那個和他喝同一個胸脯的乳汁長大的哈桑,和他在同一個院子裏的同一片草坪上邁出第一步的哈桑,和他在同一個屋頂下說出第一個詞的哈桑。別忘了,哈桑說出的是「阿米爾」,是他的名字。哈桑願為他做任何事。可他看著哈桑受辱,卻轉頭離去。

他背叛哈桑的那一刻是有決定性意義的。從此,他變成了一個自己也不想面對的人。他知道,唯有回到那一刻去贖罪,他才能獲得再次成為一個好人的機會。

普通人的生活裏雖然沒有阿富汗的戰火,沒有哈桑那樣可怕的創傷,沒有阿米爾那樣慘痛的回憶,但是,仍有一些特別的時間節點,在形塑我們,使我們成為一個人,而不是另一個人。就像 石康在【晃晃悠悠】 的開頭所說的:

1995年4月8日夜晚11點48分,我和阿萊在國貿職工宿舍前分手,結束了長達8年之久的感情生活,從此老死不相往來。這件事說起來輕松,實際上,它對我觸動頗大。從那天起,我開始思考諸如生活的意義之類老生常談的問題,思考自己的生活,從自己想到周圍的人,想到過去,想到我們這個時代。

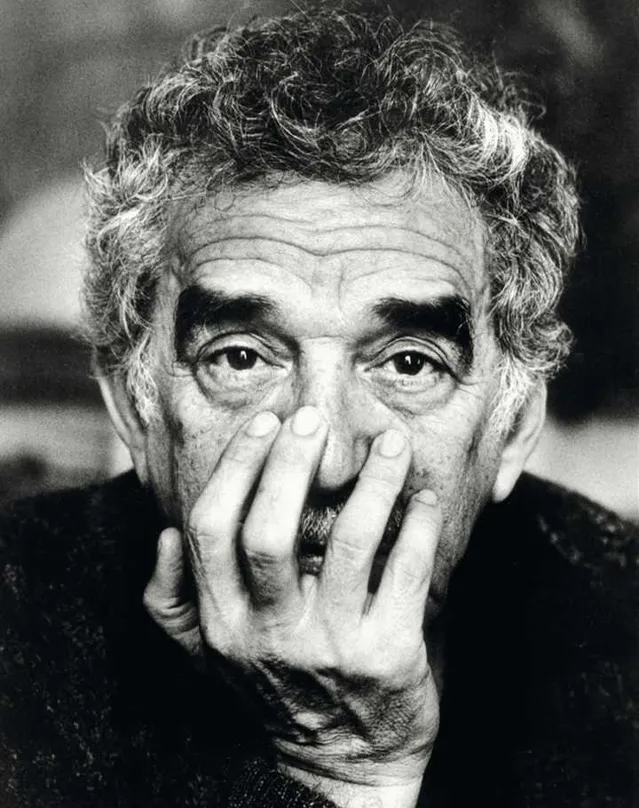

9. 馬奎斯的【百年孤寂】

讀【追風箏的人】和【晃晃悠悠】,我開始回想既往人生中的重大節點。然而,不知道是該感到幸運還是不幸,別說時間了,我竟然連一個明確的日子都想不起來。那些塑造我這個人的時間節點,竟然就這樣晃晃悠悠地過去了。

也許我不該因此而懊惱。有些時間,有些事件,它們的意義要在許多年以後才會顯現,尤其是在一個人臨近死亡的時候。這個道理被那些上了年紀的作家們一說再說,而尤以馬奎斯說得最為精煉透徹。

他的【百年孤寂】開篇就講了這個道理,而且給無數小說示範了一個偉大的開場白:

多年以後,面對行刑隊,奧裏雷亞諾·布恩迪亞上校將會回想起父親帶他去見識冰塊的那個遙遠的下午。馬奎斯自己說,這是一個他想了十幾年的開頭。

妙在他開始講述的時間不是「多年以後」,也不是「那個遙遠的下午」,而是這兩點中間的某個「過去現在時」。作家從中間點插入,連線起過去、現在和未來,使第一個句子就顯得氣勢不凡。

這個開頭也給了讀者雙重的吸重力。他為什麽會在多年以後面對行刑隊?這個結局令人好奇。他又為什麽會在臨死的時候想起「那個遙遠的下午」?那個下午有什麽特別之處?這個開始也令人好奇。

面對死亡,人的內心裏有恐懼,也有對生命的流連。人的頭腦裏開始快速倒帶回放,輕而易舉地,你就來到了平常已被荒草掩埋的記憶深處。那些不值一提的小事,此時卻顯得異常清晰,熠熠生輝。你會突然間明白,哦,這些小事才是荒誕人生的底色,是魔幻旅行的啟程。

馬奎斯接著講述過去:

那時的馬孔多是一個二十戶人家的村落,籬笆和蘆葦蓋成的屋子沿河岸排開,湍急的河水清澈見底,河床裏卵石潔白光滑宛如史前巨蛋。世界新生伊始,許多事物還沒有名字,提到的時候尚需用手指指點點。對兒時的奧裏雷亞諾來說,那就是一個新生的世界,許多事物還等待著他去認識和命名。就像作為一個出生在熱帶的孩子,在那個遙遠的下午,他第一次認識了冰。哦,這就是「冰」——他恍然大悟。

據說,莫言當年花了1塊6毛錢,在王府井新華書店買了一本【百年孤寂】。回到解放軍藝術學院,他翻開書,剛讀了一個開頭,就拍案而起——我知道怎麽寫小說了!

深受影響的中國作家又何止莫言呢?多年以後,寫下自己小說的開頭,中國作家們將會回想起第一次翻開【百年孤寂】的那個遙遠的下午。

10. 奧爾罕·帕慕克的【我的名字叫紅】

死亡令記憶鮮明。一個將死之人的記憶,因其將死,立刻平添了某種重要性和神秘性。馬奎斯擅長利用這一點。他也深諳人們對死亡既恐懼又好奇的矛盾心理,不動聲色地加以利用。在 【一樁事先張揚的兇殺案】 裏,他是這麽開頭的:

聖地亞哥·納賽爾被殺的那一天,清晨五點半就起了床,去迎候主教乘坐的船。這個透露了兇殺的開頭,讓人無法抗拒。讀完第一句,讀者就立時關心起主人公的命運,無論他在那一天做任何事,讀者都在心裏大喊:天,他還不知道他要死了!

莫言的【檀香刑】 也有個非常相似的開頭:

那天早晨,俺公爹趙甲做夢也想不到再過七天他就要死在俺的手裏;死得勝過一條忠於職守的老狗。俺也想不到,一個女流之輩俺竟然能夠手持利刃殺了自己的公爹。而更令人拍案叫絕的開頭,來自奧爾罕·帕慕克的【我的名字叫紅】。

因為,現身講述兇殺案的,不是作者,不是兇手,也不是目擊者,而是死者本人。這本小說開篇就點出:我是一個死人。

如今我已是一個死人,成了一具躺在井底的死屍。盡管我已經死了很久,心臟也早已停止了跳動,但除了那個卑鄙的兇手之外沒人知道我發生了什麽事。而他,那個混蛋,則聽了聽我是否還有呼吸,摸了摸我的脈搏以確信他是否已把我幹掉,之後又朝我的肚子踹了一腳,把我扛到井邊,搬起我的身子扔了下去。往下落時,我先前被他用石頭砸爛了的腦袋摔裂開來;我的臉、我的額頭和臉頰全都擠爛沒了;我全身的骨頭都散架了,滿嘴都是鮮血。這個殘忍而鮮血淋漓的開頭,帶來滿滿的驚嚇。死人開口講話了。他死得那麽慘。他會講個什麽故事呢?他是被誰殺死的?動機是什麽?

讀者被一樁兇殺案吸引,進入這個故事。可沒想到的是,作者卻在兇殺案背後埋伏了一個關於伊斯蘭細密畫藝術的傳奇。他就像一位技藝高明的細密畫師,一點一點描繪出十六世紀的伊斯坦布爾和風雨飄搖中的土耳其宗教、文化、傳統。

11. 伍綺詩的【無聲告白】

最近看到的一部以死亡作為開場白的小說,是美籍華裔作家伍綺詩的【無聲告白】:

莉迪亞死了,可他們還不知道。這句話簡練,卻抓人。仿佛莉迪亞在對他們無聲地大喊:我已經死了!又仿佛是讀者在幫莉迪亞大喊:她已經死了!你們知不知道?!

伍綺詩把鏡頭聚焦在那個時間、那個空間,莉迪亞已經死了,可家人還不知道,一切還在如常進行著——

1977年5月3日早晨6點30分的時候,沒有人知道莉迪亞已經死了,他們只知道一個無傷大雅的事實: 莉迪亞來不及吃早餐了 。這個時候,與平常一樣, 母親 在莉迪亞的粥碗旁邊放了一支削好的鉛筆,還有莉迪亞的物理作業,作業中六個有問題的地方已經用對勾標了出來。莉迪亞的 父親 正在開車上班的路上,他把收音機的旋鈕轉到WXKP頻道,WXKP是「俄亥俄州西北地區最佳新聞頻道」的縮寫,喇叭裏傳出的靜默讓他心煩意亂。莉迪亞的 哥哥 邊從樓梯上下來邊打著哈欠,一副沒睡醒的樣子。莉迪亞的 妹妹 坐在廚房角落的一把椅子上,盯著碗裏的玉米片,一片一片地吸到嘴裏抿碎,等待著莉迪亞的出現。最後,她不耐煩地說:「 莉迪亞今天真能磨蹭 。」死亡將要打破一個家庭表面的寧靜和內裏的沈悶。在死亡尚未被知曉的時候,這個家庭像往常一樣平淡忙碌地運轉著,日日重復的那些場景突然顯得莫名的荒謬。

伍綺詩給了所有讀者一個上帝的視角,去看透「正常」掩蓋下的「反常」,去體會莉迪亞和朝夕相處的家人之間,心靈上的隔膜和疏遠。

12. 加繆的【局外人】

說到表現現實的荒謬感,加繆才是當之無愧的大師。他在【局外人】裏冷漠、荒誕的開頭,會讓初讀者汗毛直立:

今天,媽媽死了。也許是昨天,我不知道。我收到養老院發來的電報:「母死。明日葬。專此通知。」這說明不了什麽。可能是昨天死的。母親離世,對每個人來說都是沈重的打擊。而默爾索卻表現得像個局外人,一個冷眼旁觀者,一個置身事外者。他輕描淡寫地說出這個事實,甚至連準確的時間也不關心,仿佛是在說一個不相幹的人的不相幹的事。

這個開篇可謂驚世駭俗。然而,這種荒誕,在那個特殊的時代卻是可以理解的。因為這本小說創作於二戰時期。在那個荒誕的世界裏,人是恐慌的、迷惘的,命運是未知的、不可把握的。個體被時代的巨浪所裹挾,孤苦無依,無能為力,身不由己。

默爾索沒有能力對抗荒謬的現實,於是轉而用冷漠、輕蔑和無動於衷去挑戰荒謬,反抗荒謬。在他眼裏,這個世界是荒誕離奇的;而在世界眼裏,他卻是離經叛道的。對親人,對情人,對朋友,對工作,對牢獄之災,甚至對自己的死亡,他始終無動於衷。

他以荒謬對抗荒謬的努力註定會失敗,註定會引他走向悲劇命運,但卻使他避免了順從和沈淪,使他成為自我的英雄。

加繆在小說開頭,用蘊含內在力量的平靜語調,為我們塑造了一個荒謬的人,引我們進入一個荒謬的世界。他將要講述的故事,是一個只有哲學家才能講出的深刻故事。

13. 張愛玲的【紅玫瑰與白玫瑰】

作家的深刻,常常出人意料。有些作家會在故事一開篇,就道出自己對世界、對生命的深刻洞見,使人乍讀一驚。

最典型的,就比如張愛玲的【紅玫瑰與白玫瑰】:

振保的生命裏有兩個女人,他說一個是他的白玫瑰,一個是他的紅玫瑰……也許每一個男子全都有過這樣的兩個女人,至少兩個。娶了紅玫瑰,久而久之,紅的變了墻上的一抹蚊子血,白的還是「床前明月光」;娶了白玫瑰,白的便是衣服上的一粒飯粘子,紅的卻是心口上的一顆朱砂痣。

張愛玲隨手寫下的這段話,真可謂是膾炙人口。它被參照了無數次,以至於漢語世界裏的人即使沒讀過這篇小說,也一定聽過「蚊子血」和「朱砂痣」,聽過「飯粘子」和「床前明月光」。

這段話常常被用來說明男人的「不知足」和女人的「被低估」,被用來強調「珍惜眼前人」的重要性,被用來批評男人不該喜新厭舊、見異思遷。

女人們往往會反復讀這幾句話,陶醉在「床前明月光」與「心口上的一顆朱砂痣」所營造的唯美意境中,仿佛自己就是那個意境中人。

然而,我要說,這個開頭真的被大大低估了。它的深刻和精妙,全不在後半句的唯美,而恰恰在前半句的直白。

它最犀利之處在於:不留情面地告訴我們,無論我們如何努力,如何費盡心思地選擇,我們註定只能得到「飯粘子」和「蚊子血」。任誰再是美、再是聰明,也逃不過一個「久而久之」,普天之下,概莫能外。這是我們每個人的宿命。

也許,這才是張愛玲要說的話吧。然而,讀到這一層,未免有些慘烈和淒厲。好在她用唯美的語言加以修飾,使每個人讀起來都好受多了。

14. 史鐵生的【病隙碎筆】

關於對命運的認識,對世事的理解,很多作家都曾在小說開頭給出自己的看法。比如 列夫·托爾斯泰的【安娜·卡列尼娜】 :

幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。

再比如 菲茨傑拉德的【大亨小傳】 :

我年紀還輕、閱歷不深的時候,父親教導過我一句話,我至今還念念不忘。「每逢你想要對別人評頭品足的時候,」他對我說,「要記住,世上並非所有的人,都有你那樣的優越條件。」

而我最佩服的,其實是史鐵生的【病隙碎筆】。這不是一部小說,而是一本散文集,但它仍然算是一個故事,一個關於作家自己的故事。它的開頭,真的是參透了「命運」二字:

所謂命運,就是說,這一出「人間戲劇」需要各種各樣的角色,你只能是其中之一,不可以隨意調換。史鐵生是個明白人。他一句話,就讓我對命運這回事有了形象的認知。

這就好比拍電視劇:有人衰一點,別人都等著殺青後的慶功宴,他卻早早就領了盒飯回家去。還有招搖過度的演員,一個不留神得罪了編劇,非要你踏進鐵定下墜的電梯(參見美劇【Friends】裏的Joey)。

同樣是領銜主演,有人在戲裏錦衣玉食,有人在戲裏滿嘴啃泥。沒辦法,誰讓你進錯了故事。想通了,都不過是「人間喜劇」。

更多文章,請關註魚鮮支的微信公眾號:觀念的牢籠(guanniandelaolong)