題主你好,或許你見到過這樣一類人,他們是獨行俠,給人一種難以接近的距離感。平日裏,習慣遠離熱鬧的人群,總是獨來獨往、形單影只,沈浸在自己的世界裏,卻也自得其樂。

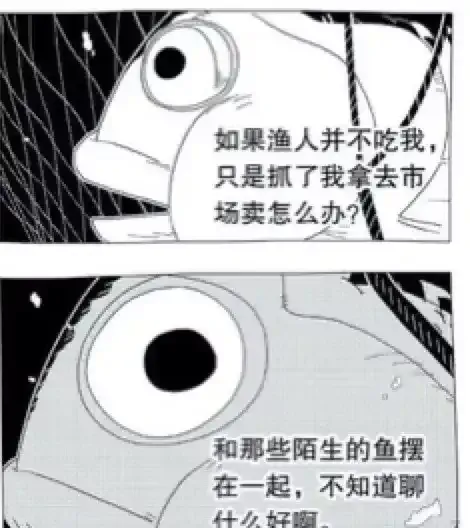

這其中不乏天生孤僻不合群的人,但也有外表冷漠內心火熱的「兩面派」。他們的內心充滿了矛盾和糾結。

久而久之,習慣了孤單, 即使別人主動投擲交友的橄欖枝,都會下意識性地拒絕和回避。

他們究竟在回避什麽呢?或許是那個不夠完美的自己。

社交回避的人,可能看起來高傲,實則內心非常自卑。覺得自己缺乏魅力甚至招人討厭,無法獲得到別人的認同和喜歡。為了避免陷入被拒絕和孤立的焦慮之中,自己先主動隔絕了他人。

想先回答一下你的問題, 社交困難是可以透過心理咨詢去探究自己社交和人際關系上的問題的, 當然經過一段時間咨詢你會更了解自己以及明白為何社恐現象會發生在自己身上。

目前看你的描述, 是不需要吃藥的, 咱先不要自己嚇著自己了。

畢竟人作為社會性動物,對人與人之間的溫暖與愛有著與生俱來的追求。 一直待在自己的舒適圈中雖然能規避交往的風險,卻無法滿足對歸屬的渴望。

我們需要走出來,和外界擁抱。

踏出你的第一步,去做心理咨詢,勇敢的探索自我,尋找你的答案吧。

以下為兩位咨詢師對於社交困難問題的回復,希望給你一點參考也讓你對咨詢更有信心。

叢晶(簡單心理認證·心理咨詢師)有沒有朋友,首先要看是主動選擇還是被動接受,還要看自己是如何看待獨處,如何看待關系中的自己與他人的。

看完問題的內容, 我的最大感受就是「矛盾」 :既想靠近,又不敢靠近。好像是別人「孤立」自己,其實自己也在「孤立」對方。對於關系猶豫不決。

「回避社交」和「回避朋友」,我們可以聯想到「母嬰依戀關系」。在依戀類別裏,有一類嬰兒跟父母形成的依戀關系叫 「回避型依戀」 。

這類嬰兒的母親通常也會主動拒絕嬰兒想要聯結的請求。 對情緒表達的抑制,對身體接觸的厭惡,以及在實際身體接觸時的粗魯唐突,都是產生回避型嬰兒撫養方式的標誌。

這一類的孩子內心是矛盾的,一方面渴望媽媽,另一方面又不敢期待媽媽的回應,所以為了保護自己,他們會讓自己不去太在意,這麽做,不僅回避了自己被拒絕的可能,也躲過了想把媽媽推得更遠的讓自己害怕的憤怒。

人際上表面的冷漠以及實質上依戀行為的缺失都反映出一種防禦性的適應 ,這些回避型嬰兒認定自己想要得到安慰和照顧的任何主動表示都毫無用處。從某種程度上,他們放棄了要求。

但這也不是病理性的,安全型依戀,回避型依戀還有矛盾型依戀都是健康的發展,只是他們的溝通品質不同。

翟偉咨(簡單心理認證·心理咨詢師)

翟偉咨(簡單心理認證·心理咨詢師)

朋友其實是一種依戀關系。我們對他人的親密依戀是一個樞紐中心,人的一生都圍繞它而發展(Bowlby,1980)。依戀關系有四種類別:安全型、焦慮型、回避型和紊亂型。回避型依戀類別的人在生活中往往表現出想要親近他人但又習慣疏遠,不向他人提要求,以獨立為榮,同時也就像你說的回避社交,回避交朋友,回避一切依戀和親密的接觸。

那回避型依戀到底是怎麽形成的呢? 從早年關系看可能有以下幾種原因:

1、過早獨立

父母過早地給孩子灌輸「你要學會獨立,學會堅強,一切只能靠自己「這樣的觀念,使得孩子隔離了自己的情緒和需要。

2、拒絕和忽視

孩子把父母對自己的拒絕、疏忽或者憤怒,解釋為對自己的勵誌鍛煉。成年以後,也會習慣性地忽視自己的依戀需要,和他人以及自己內心最深切的渴望保持距離。

3、過度親密和剝奪

父母對孩子過度緊密或者期望過高,缺乏共情又過度侵入。

盡管我們對於依戀的姿態最主要是由生命初期的關系塑造而成,但我們還是可以改變的。在這裏提兩個小小的建議:

1、感受自己的情緒

當想靠近別人的時候,感到自己好像是被討厭的、被他人孤立的,這個想法它從哪裏來?又伴隨著什麽樣的情緒?仔細體會這些情緒和感受,看看你想到了什麽。

2、邁出親近的第一步

如果陌生人讓你感到焦慮,可以嘗試先向熟人表達自己的感受,一點點的去練習,告訴自己「我是值得被愛的「。

如果你打算進一步的探索和了解自己,也可以嘗試走進心理咨詢,在一段專業關系裏來「療愈「。

或許你還想看:

回避型依戀的人適合和什麽人在一起?

如何從心理被動的人慢慢變為主動的人?

這個世界對內向的人沒有活路嗎?

學心理咨詢,來簡單心理Uni 。匯聚海內外名師,針對不同階段的心理咨詢學習者,提供音訊、影片、直播、長程訓練專案等多種培訓課程,專業針對性強,體系化程度高。目前已有30萬+人參與學習。

這裏有100+門課程等你來開啟喲,課程學習戳 → @簡單心理Uni