「九座帝陵集中分布於賀蘭山下、黃河岸邊,與史書記載相互印證,直接為延續了近200年的西夏王朝及其君主世系提供了不可替代的特殊見證。」

「作為多民族政權,西夏文化多樣雜糅,但占主導地位的依然是中原農耕文明。這種文化上的認同,正是中華民族共同體形成和發展的強勁內生動力。」

賀蘭山多山洪,西夏陵在賀蘭山下矗立近千年,從未遭山洪毀壞,離不開王陵建造者所修築的防洪工程。這些古人順地勢修建的防洪工程,有些至今還在發揮作用

文 |【瞭望】新聞周刊記者

中華五千年歷史長河中,一個王朝如流星般閃過,短暫卻璀璨。

公元1038年,黨項人李元昊建立西夏,與宋、遼、金等王朝並存於中華大地近200年,鼎盛時曾控制河西走廊。然而,被成吉思汗的蒙古鐵騎攻滅後,因史料匱乏、文字阻隔,西夏逐漸銷聲匿跡,從此撲朔迷離。

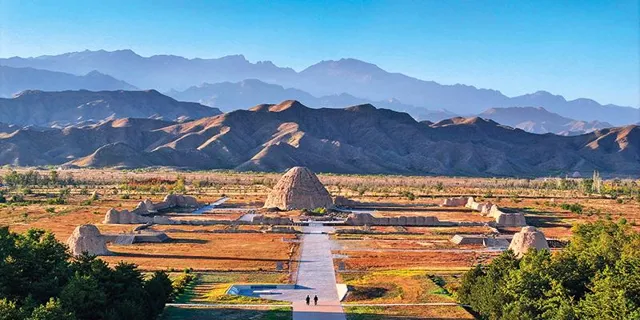

幸而,賀蘭山下的蒼茫巨冢在近千年風雨中仍巍峨屹立,以其氣勢恢宏的陵寢布局、頗具特色的陵園建築、精美的琉璃構件和豐富的殘碑石刻,訴說著西夏昔日的繁榮輝煌。

走進西夏陵,是一次探尋歷史之旅,更是一次感悟文明之旅。黨項族、漢族、回鶻族與吐蕃族等多民族融合、多元文化交流,共同造就了獨一無二的西夏陵;而其真實、完整地保存至今,亦為中華文明「多元一體」格局和統一多民族國家形成過程提供了特殊見證。

位於寧夏銀川市的西夏陵三號陵 馮開華攝 / 本刊

王朝縮影

20世紀30年代,德國漢莎航空公司飛行員卡斯特爾飛越寧夏賀蘭山時,用隨身攜帶的相機「定格」下山腳下一片奇怪的建築——圓錐形的「土堆」,並收錄進其【中國飛行】一書。

這些「土堆」是什麽?「土堆」下又埋藏著什麽秘密?

約40年後,寧夏考古人員鐘侃和同事在凜冽寒風中初次走近這些「土堆」時,心中疑惑恰如卡斯特爾。

年輕的考古者撿回一些刻有神秘文字的殘碑,便一頭鉆進浩瀚史料中。他們翻遍史書,終於發現蛛絲馬跡。明代【嘉靖寧夏新誌】記載:「賀蘭之東,數冢巍然,即偽夏所謂嘉、裕諸陵是也。其制度仿鞏縣宋陵而作。人有掘之者,無一物。」同時,明代安塞王朱秩炅也曾寫過一首【古冢謠】:「賀蘭山下古冢稠,高下有如浮水漚。道逢古老向我告,雲是昔年王與侯。」

神秘土冢,很可能與西夏帝陵有關。殘碑上的神秘文字,亦被考證為西夏文字。

據史書記載,李元昊立國前夕,授命大臣野利仁榮以黨項語為基礎,仿借漢字的造字方法創造了近6000個西夏文字。西夏滅亡後,西夏文字逐漸淡出人們的視野,一度變成無人能解的「天書」。

帶著這些「土堆」可能就是西夏帝王陵墓的期待,1972年,寧夏文物部門正式對這片區域開展考古調查。考古人員根據陵墓規模和獨特的月城結構,從數百座陵墓中辨認出史書中有明確陵號記載的9座帝陵。然而,這9座帝陵分別歸屬哪位帝王卻遲遲沒有定論。

和鐘侃一起踏入這片神秘陵園的,還有來自北京的學者李範文。在李範文眼中,西夏文字是開啟西夏歷史與文化的鑰匙。為此,他毅然從中國社會科學院調到西夏故地寧夏工作。在這次考古發掘現場,李範文被安排負責後勤,他便利用每天的休息時間,一文一碑地辨識。

六年裏,李範文對3270塊西夏殘碑逐一考釋,積累了大量原始資料,寫出【西夏陵墓出土殘碑粹編】和【西夏研究論集】。在此基礎上,他整理出近6000個西夏文字,最終完成了世界上第一部西夏文字典【夏漢字典】,成為繼西夏學拓荒者王靜如之後第二位捧回法國儒蓮獎獎杯的西夏學學者。

李範文解密西夏文字的執著,為西夏陵考古發掘工作帶來突破性進展。

在清理7號陵東西兩座碑亭時,考古人員發現了大量西夏文及漢文殘碑。李範文從中成功拼合出一塊西夏文碑額,並考釋出碑額上16個西夏文篆書為:「大白高國護城聖德至懿皇帝壽陵誌銘」。由此,七號陵被確定為西夏第五代皇帝仁宗仁孝的壽陵,也是迄今為止唯一一座確定主人的陵墓。

半個多世紀以來,西夏陵的田野調查和發掘工作持續開展,考古工作者基本廓清西夏陵總體布局、遺存構成等資訊。據銀川西夏陵區管理處副主任王昌豐介紹,西夏陵遺址分布在南北長約12公裏、東西寬約1~5公裏的賀蘭山東麓洪積扇戈壁上,這片近40平方公裏的戈壁被多條山間沖溝切分成4個自然板塊,內含9座帝陵、271座陪葬墓、5.03公頃北端建築遺址、32處防洪工程遺址等四類建築遺址,以及7100余件文物。

「九座帝陵集中分布於賀蘭山下、黃河岸邊,與史書記載相互印證,直接為延續了近200年的西夏王朝及其君主世系提供了不可替代的特殊見證。」王昌豐說。

從大學時選擇「宋夏戰爭」作為自己的論文主題起,寧夏大學民族與歷史學院院長杜建錄已深耕西夏學近40年。在這個蜚聲海內外的西夏學學者心中,西夏陵具有不可替代的價值,是全世界研究西夏者「必到之地」。

「站在陵墻上,雙目所見,唯能用震撼兩字來形容。」杜建錄說。

本刊記者在遺址區看到,271座陪葬墓分散分布於9座帝陵周圍,保存較好者不僅墓冢高高聳立,地面建築夯土遺跡也依稀可辨,而保存較差者僅殘存墓冢。

根據目前已知的各陪葬墓規模、形制,考古專家將西夏陵陪葬墓分為三個等級,絕大部份尚未進行過考古發掘。已經發掘過的3座陪葬墓,主要出土有反映西夏隨葬制度的銅、鐵,石制的動物形器、武器、瓷器、動物骨架,以及絲織品、錢幣、飾物、食物等隨葬品。

在現編號為MⅢ-107的陪葬墓中,墓裏屍骨曾受到擾亂,經鑒定為一男三女。結合多次入葬痕跡,考古人員判斷該墓為一夫多妻的合葬墓,為黨項族一夫多妻婚配制度提供了實物資料。更為重要的是,考古人員在墓中發現了重達188公斤的鎏金銅牛。這個造型生動逼真、工藝高超的「國寶級」文物如今「鎮守」於寧夏博物館,成為人們了解西夏青銅鑄造工藝及農耕文明的重要視窗。

「西夏陵大量的陪葬墓及出土的珍貴陪葬器物,都顯示著帝王尊貴的身份和逝世後仍至高無上的地位。」在西夏學學者陳育寧看來,帝王陵寢是官式建築中最高級別的代表,體現封建制度的森嚴等級和不可逾越的建築倫理,與中原王朝一脈相承。

遊客在西夏陵博物館透過智慧化展櫃了解迦陵頻伽(2024年11月26日攝) 馮開華攝 / 本刊

寧夏博物館展出的「國寶級」文物石雕力士誌文支座(2024年11月26日攝) 馮開華攝 / 本刊

文明見證

作為西夏陵考古發掘「第一人」,鐘侃曾說過,在中國歷史上,西夏陵是地面遺跡保存得最完整的帝王陵園之一,是研究和了解西夏史資訊量最大的一處歷史文化遺跡。

寒冬時節,慕名而來西夏陵參觀的遊客依然不少。暖陽下,在被推測為西夏開國皇帝李元昊泰陵的三號陵陵塔前,西夏陵博物館館長師培軼不厭其煩地向遊人解惑——西夏陵為什麽「不長草,不落鳥」?

「陵塔是西夏陵園中最高大的建築體,剛被建造出來的時候,是七層高的實心八角密檐塔。如今,經過千年風雨,陵塔外的木結構已經消失不見,只留下高大的夯土建築供世人瞻仰。」師培軼說。

夯築技術是中國自新石器時代沿用至今的主要建築技術之一。西夏陵陵塔以黃土混合礫石夯築而成,夯層清楚、密實,硬度強,顯示了西夏對這一技術的熟練掌握套用。

師培軼解釋說,三號陵陵塔夯土瓷實,經過分析還加入了白石灰,加之北方雨水少,植物難有存活空間。

西夏陵令人驚嘆的地方還有很多。

「這些年,我無數次走進西夏陵,每一次都會被它所呈現出的建築智慧所折服。越研究,越發現這裏就是各民族智慧融合的一個典範。」作家唐榮堯說。這些年,著迷於對西夏的尋訪探究,他從寧夏出發,徒步走過十余個省(區、市),探究西夏的來龍去脈和西夏後裔去向,先後出版多本西夏研究著作,並擔任紀錄片【神秘的西夏】【揭秘西夏陵】的總撰稿人和編劇。

2016年,陳育寧、湯曉芳、雷潤澤三位學者共同編撰出版了一本名為【西夏建築研究】的論著。在書中,他們也不約而同地用「多民族文化的融合」來形容西夏陵建築特征。

據文獻記載,西夏境內不僅有黨項族,也生活著漢、吐蕃、回鶻、韃靼、契丹、女真等多個民族。各民族不同的生業方式、宗教信仰、風俗習慣等,給西夏文化帶來多元特征。

在出土的一張西夏文草書戶籍殘卷上,西夏學學者史金波找到了一個鄉裏30戶人的資料。釋讀後,學者們發現,這個鄉裏共有4戶是黨項族和漢族通婚,其中3戶丈夫是黨項族、妻子是漢族,1戶丈夫是漢族、妻子是黨項族。

「這些民間有名有姓的族際通婚案例是最鮮活的例證,更為真實、更為廣泛地顯示出西夏時期各民族水乳交融的親密關系。」史金波說。

細閱西夏陵各時期考古報告可以看出,「仿鞏縣宋陵而作」的西夏陵大量吸收借鑒了中原王朝的陵寢制度。寧夏考古專家韓兆民、李誌清1987年撰寫【寧夏銀川西夏陵區調查簡報】時指出:「從王陵墓區所在的地理位置來看,是依山面河,互為形勢。這反映了西夏王陵墓區的擇地,深受唐宋山陵葬儀及風水堪輿的影響。」

在帝陵布局上,西夏陵沿襲唐宋帝陵主要構成要素,加以改造和添配:保存了包括陵門、角闕、獻殿、陵塔在內的陵城,陵城外神道、闕台等構成要素,以及神道—陵城的軸線對稱布局特征;取消了北宋帝陵中的成對乳台,替之以碑亭,並將碑亭制度化於每座帝陵和部份高等級陪葬墓中。

「西夏人根據自身民族傳統文化觀念,也在帝陵建造中加入了獨特元素。」師培軼說,最明顯的就是在陵城中軸線外,獻殿、墓道封土、墓室、陵塔構成西北偏北的另一條軸線,融合了黨項族「鬼神居中」以避鬼神的傳統信仰。其墓道封土也不同,帝陵墓道通常不可見,但西夏陵墓道封土呈突出魚脊狀,非常明顯。

西夏陵的建築裝飾構件同樣反映了多元文化的交流與融合。

在寧夏博物館,刻有漢文、西夏文的「國寶級」文物「石雕力士誌文支座」引人註目。據了解,西夏陵共出土了十余件類似的人像石碑座,整體近似一個正方體,正面看是一個大力士,其面部渾圓,顴骨高突,粗眉上翹,雙眼圓睜而外突。不同於中原傳統高等級石碑下的龜砆,這些人像石碑座兼有突厥石人、佛教力士和漢族碑座的風格。

六號陵出土的鴟吻,是目前中國發現的最大的古代琉璃鴟吻構件之一,其工藝不亞於同時期北宋、遼的琉璃燒制水平,證實了琉璃燒造工藝在西夏的傳播與發揚。

不同於唐壁畫與唐塔常見的迦陵頻伽樂伎形象,西夏陵出土的建築脊飾迦陵頻伽為人面鳥身,既體現了西夏對佛教的推崇,也反映了中原建築規則和藝術對西夏文明的影響。

在杜建錄看來,西夏陵及其出土文物作為實物例證,生動地展示出西夏從建築、文字到政治體制、農業生產技術等各個方面對中華傳統文化的繼承和發展——這恰是其不可替代的價值所在。「作為多民族政權,西夏文化多樣雜糅,但占主導地位的依然是中原農耕文明。這種文化上的認同,正是中華民族共同體形成和發展的強勁內生動力。」他說。

唐榮堯說,當下中國提出要鑄牢中華民族共同體意識,促進各民族交往交流交融,其實早在千年以前,古人就用西夏陵這樣一個建築實體,做出了最好的回答。

文明因多樣而交流,因交流而互鑒,因互鑒而發展。寧夏大學民族與歷史學院副院長彭向前長期考證西夏服飾「吊敦背」、西夏樂器「馬尾胡琴」、西夏兵器「神臂弓」的發明及傳播過程。其中,「神臂弓」是西夏人在「弩」的基礎上創制的,後向東傳入北宋,歷宋元明諸朝,在戰場上風行數百年之久,在中國古代兵器史上占據重要地位。

「西夏在廣泛吸收周邊各民族文化的基礎上不斷創新,豐富了中華民族文化寶庫,從而也對周邊政權或文明產生了重要影響。」他說。

寧夏博物館展出的「國寶級」文物鎏金銅牛(2024年11月26日攝) 馮開華攝 / 本刊

寧夏博物館展出的琉璃鴟吻復制品(2024年11月26日攝) 馮開華攝 / 本刊

生生不息

在西夏陵遺址區,不時能看到豎立在一處處遺跡前的米黃色石碑,碑上「全國重點文物保護單位——西夏陵」13個黑色大字格外引人註目。

自13世紀西夏滅亡後遭毀棄以來,西夏陵默默承受著風雨侵蝕及各種病害,一些陵塔甚至存在倒塌風險。為更好地保護這處西夏時期留存至今規模最大、等級最高、保存完整的考古遺存,國務院於1988年將其確定為「第三批全國重點文物保護單位」。自此,西夏陵獲得最高等級保護。

三十多年來,西夏陵保護管理機構對遺址進行常態化維護,並針對主要幹擾因素對其實施專項保護措施,控制並顯著降低了人為破壞和自然侵蝕對西夏陵遺產本體及其環境的影響,從而守護這片歷史遺跡,延續其真實、可信的歷史資訊。

「夯土建築保護是世界性難題,本著最小幹預原則,直到2000年國內技術相對成熟時,我們才與敦煌研究院開展合作,從本體加固和提高夯土表面抗風化能力兩方面入手,探索適宜西夏陵的保護方法。」西夏陵區管理處文物保護科科長任秀芬說。

任秀芬介紹,當時三號陵遺址存在的病害主要是根部掏蝕、裂隙等,技術人員采用土坯支頂的措施對遺址墻體進行了支頂加固,同時采用無機材料PS(高模數矽酸鉀)進行了表面防風化加固,這些措施起到了很好的防護作用。

記者采訪了解到,自2000年至今,在中央和地方的支持下,西夏陵先後對九座帝陵和44座陪葬墓實施保護加固工程,基本解決了可能影響遺址結構穩定的問題。

「這些年我們的保護加固措施不斷升級,比如用於加固的錨桿材料,結合傳統工藝技術,探索使用毛竹錨桿;我們還在探索透過人工培育生物結皮來實作預防性保護,以盡可能延緩自然環境對遺址的破壞速度。」任秀芬說。

自2015年後,西夏陵進入預防性保護階段,引進了遺址動態資訊及監測預警系統,借助科技力量提高遺址保護精細化水平糊預防性保護能力。「從宏觀層面,我們會監測每一年度降雨量、不同陵塔的降雨量、什麽時候降雨等資訊;從微觀角度,則透過不同角度、不同深度、不同高度的探頭,去監測每一次降雨對土遺址含水量、電導率等造成多大影響。這些數據會被收集起來進行分析,以指導後期的預防和加固保護工程。」任秀芬說,他們每年還會組織技術人員對遺址進行全面「體檢」,及時解決遺址出現的小問題,比如生物病害治理等。

周邊環境整治也是遺址保護的重要內容。從2009年到2015年,西夏陵陸續實施多項環境整治專案,包括建成安全技術防範系統,封閉圍護陵區和各帝陵陵園,並派專人日常巡查;搬遷陵區內生產生活設施,修復生態環境;建設現代防洪工程,維護古代防洪工程遺址等。

賀蘭山多山洪,西夏陵在賀蘭山下矗立近千年,從未遭山洪毀壞,離不開王陵建造者所修築的防洪工程。

據寧夏文物考古所副研究館員柴平平介紹,防洪工程遺址中,防洪墻一般建在地勢較高、洪流較急的區域,主要以石塊堆砌,內填黃土;排洪溝則直接於地面開挖。「這些防洪工程都是古人順地勢修建的,有些至今還在發揮作用,值得我們好好研究保護。」他說。

西夏陵的文物保護條件也在不斷提升。師培軼清晰記得,1996年銀川西夏陵區管理處成立時,文物庫房就是一間約40平方米的辦公室,存放的文物只有從遺址區收揀而來的殘磚斷瓦。兩年後,初代西夏陵博物館落成開放,庫房「升級」到200多平方米,但條件依然簡陋。2019年,新西夏陵博物館投入使用,米黃色建築與西夏陵區整體環境融為一體,建築面積9000余平方米。「我們也有了規範的文物庫房,還添置了恒溫恒濕儲藏設施,能更好地為館藏有機質文物提供保護。」師培軼說。

展陳手段的叠代升級和互動專案的不斷完善,也給遊客帶來更加豐富的體驗。在西夏陵博物館,三維掃描技術、VR成像技術、智慧化展櫃等展陳手段,讓遊客能透過觸摸玻璃展櫃與文物「親密互動」;在遺址區,精準的文字說明與「復原」展示的建築構件,帶遊客遙想陵園昔日的輝煌壯麗;木活字印刷西夏文等沈浸式體驗專案,讓「死去」的西夏文字活起來;書簽、冰箱貼、西夏瓷等600余種文創產品,讓西夏文化的余韻更加悠長。

「西夏陵是獨一無二的,我們所有的改變都是希望能更好地向遠道而來的參觀者展示和闡釋西夏陵的文化價值。」師培軼說。

江蘇遊客王嘉柱慕名而來,高大恢弘的陵塔讓他感到震撼,西夏神秘的文字和高超的制瓷技藝也令他驚奇不已。「此前從來沒有想到,偏居西北的西夏,文明程度如此之高。」這名老人說。

今年夏天,作為西夏陵區管理處最年輕的研究員,剛從重慶師範大學碩士畢業的陳皓瑩按照要求,擔任了兩個月的博物館講解員。講解過程中,她欣喜地看到越來越多人願意走進文博機構了解中華文明,但也遺憾難以解答一些遊客的提問。

時至今日,考古工作者和研究人員也只是揭開了覆蓋在神秘巨冢之上的面紗一角,西夏陵仍有眾多未解之謎。「我相信,只要持續深耕,終能撥開迷霧,為世人勾勒出更加清晰的西夏文明畫卷。」陳皓瑩說。 (記者:劉紫淩 李鈞德 艾福梅 馬思嘉)■