來源:人民日報海外版

安徽省黟縣的老酒廠宿舍,改造後將成為「黑多島」社區二期的住宿區。

新華社記者 傅 天攝

一名繪畫愛好者在土瓜沖村寫生。

新華社記者 王靜頤攝

入冬以來,前往雲南、廣西、海南等南方省份避寒的「候鳥式」旅居客日漸增多,不僅帶動旅居地冬季旅遊市場「淡季不淡」,也助力文旅業態轉型升級。

便利體驗當地生活

11月底,家住北京市西城區的張華和老伴飛抵海南海口,此前,家人已提前為他們在當地租下一套兩居室,他們將在那裏住到來年3月。

今年7月中國旅遊研究院釋出的【中國旅居市場需求調查報告】顯示,以老年旅遊、康養旅遊為主要形態的旅居市場等具有廣闊發展前景,總體上,避寒、避暑、濱海度假等成熟旅居地依然是熱門目的地。「候鳥型」旅居是當前旅居市場主流,大多數旅居者出行整體呈現出較為明顯的季節性特征。結合旅居者出行時間統計來看,出行時間在半年以內的旅居者約占90%以上,1個月和1—3個月的旅居者占63.8%。在當地較長時間停留,讓旅居客能夠更深入地體驗當地生活。

早晨去租住小區附近的菜市場買菜,上午在小區公園裏和棋友下象棋,午休後,到附近街巷隨機找一家茶檔,點一壺紅茶或咖啡,再挑選兩樣糕點小吃,和身邊的食客聊聊天,晚間去跳廣場舞……在海口旅居期間,張華夫婦如當地人一般安排著每天的生活,日子過得輕松愜意。

對於年輕旅居客而言,他們則更願意去探索一座城市的「新」玩法。

「為了一杯咖啡」去吉林省延吉市旅遊後,00後崔渺喜歡上了這座小城以及那裏的「慢生活」。今年暑假,她專程去那裏住了2個月。每天除了在一家咖啡館兼職的4個小時外,她走進城市的各個角落。隨著了解的深入,崔渺發現,延吉還有很多「看點」,比如,北韓族文化、美食文化、節慶文化等,「到延吉的年輕遊客也越來越多」。據了解,為了吸引更多年輕人集聚延吉,當地還出台了「青年延吉」城市發展實施方案,推出一系列住宿、餐飲、門票、公交等優惠措施,並在購房購車、置業創業、人才培養等方面推出補貼和保障政策。崔渺說,她打算利用自己設計專業的特長,到延吉創業,從事文創產品設計。

助推文旅轉型升級

雲南省人民政府新聞辦公室近日召開「有一種叫雲南的生活·旅居雲南」(北京)新聞釋出會。雲南省文化和旅遊廳黨組書記、廳長趙國良介紹,雲南具備發展旅居的獨特優勢。這裏氣候條件和生態環境得天獨厚,優良空氣天數占比99%以上,地級城市空氣質素優良率常年在98%以上,物產豐富、生態資源多樣。20世紀80年代,紅嘴鷗在南下途中經過冬季暖陽照射下的美麗滇池,此後每年10月都如約到昆明過冬,直至次年3月返回西伯利亞。雲南有26個世居民族,文化多姿多彩。來自美國芝加哥的布萊恩·林登一家,自2008年起在大理白族自治州喜洲古鎮定居至今,向世界宣介雲南少數民族傳統文化。

據介紹,2023年3月,雲南省透過人民網向網友發出歡迎來體驗「有一種叫雲南的生活」的邀請,「有一種叫雲南的生活」引發廣大網友熱切關註,很快成為雲南文旅新IP。近兩年來,雲南全力打造「旅居雲南」新品牌,推動雲南文化和旅遊轉型升級。趙國良表示,從「旅遊」到「旅居」,雖一字之別,內涵卻十分豐富,標誌著旅遊業態的全新轉變。數據顯示,今年1—10月,雲南省旅遊經濟指純量質齊升,赴滇旅居人數同比增長10.7%。

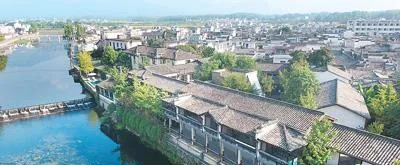

土瓜沖村曾是典型的「空心村」,近年來,當地采用政府主導、集體協同、企業營運、村民參與的鄉村開發模式,盤活閑置資源,打造鄉村旅居示範點。老舊閑置房屋被打造成鄉村民宿、咖啡館、餐廳、烘焙店等,兼具鄉土特色和便利舒適,吸引不少旅居客入駐。土瓜沖村也成為旅遊休閑、體驗鄉村生活的旅居村樣板。

不久前出台的【加快推進旅居雲南建設三年行動】提出,到2027年,全省培育3000個以上鄉村旅居重點村,引培一批旅居龍頭企業。

「新鄉民」帶來新發展

【中國旅居市場需求調查報告】顯示,隨著互聯網和數碼經濟快速發展,「數碼遊民」成為互聯網時代的新型旅居群體。「邊工作,邊旅居」是他們的生活狀態。

今年7月,安徽省黟縣在「黟川兩岸」創意街區打造的NCC黃山「數碼遊民」社區·「黑多島」正式營運,並迎來首批「島民」。他們大多是曾在北京、上海、深圳等地工作的年輕人,從事程式開發、創意設計或自媒體等工作,受優美的自然環境、輕松的工作氛圍以及當地的發展潛力吸引而來。據了解,他們入住後還圍繞和美鄉村建設、傳統古村落和歷史街區保護、文旅產業發展、創意產品研發等方面開展孵化創新創業。11月上旬,由NCC共居共創社區發起的2024第二屆數碼遊民大會在黟縣開幕,旨在結合「科技賦能、青年引領、鄉村振興、藝術共創」,將數碼遊民的生活方式與鄉村發展相結合,促進城鄉之間的交流與融合,探索鄉村全面振興與青年創新發展之路。

位於秦嶺腳下的陜西省西安市鄠邑區栗峪口村也吸引不少「數碼遊民」入住,他們中有B站博主、小紅書博主、抖音博主等。在這裏,他們組織面藝手工大賽、飛盤遊戲、橄欖球比賽、鄉村集會、才藝展示等,豐富鄉村生活;也運用各自技能,幫助村民實作增收。自5月以來,這個取名為「秦托邦」的「數碼遊民」社區接待了來自陜西本土、北京、上海、廣州、深圳、浙江、新疆等地的百余名數碼遊民,有入住的數碼遊民表示將在當地嘗試鄉村創業。(本報記者 尹 婕)

【人民日報海外版】(2024年12月09日第12版)