「區分對方是否惡意」和「自己是否想太多」,確實是一個有趣又復雜的心理問題。

「對方惡意」和「自己想太多」並不對立。

首先,因為人確實很難覺察自己的主觀意圖。

其次,就算是你的親戚惡意滿滿,或者是情真意切的對你掏心掏肺……你就會為了他的主觀動機,而改變自己的做法或想法嗎?

很多人並不具備能夠覺察自己「意識層面」的真正動機的能力,

但會因為視角狹隘或認知的局限,導致做出不合適甚至是傷害性的建議與行為。

例如:

一位母親,不理解花生是過敏源,但覺得花生有營養,自己一粒也不舍得吃,精心磨碎了,淩晨四點起床細心熬粥餵孩子吃,導致孩子呼吸驟停,被送到急救中心搶救。

小孩的母親主觀上是否「惡意」,這時已經不那麽重要了。

哪怕這是一位真.純真.奉獻的母親,花生不會因為這份「母愛」感動而自我變異,瞬間變成對孩子無害的非過敏物質。

孩子也絕不該因為母親是「好意」而慷慨赴死。

所以說,愚蠢和不思考,有時候就是一種不帶任何主觀意圖的惡意。

當然,也有人會因為格外敏感而「想太多」,這通常源於我們內在的多年的恐懼,或者在生活裏缺乏支持,確實會把外界投射成「惡意」……

舉個極端的例子:

曾經有一次,我為一位病人拉開房門,結果她氣得掉頭就走,再也不理我……

很久之後我才知道,那天她感覺我把房門拉得比平日大,雖然我一言不發,但是她認為我在惡意的用「行為語言」嘲笑她胖。

當然,這個例子有點極端。

只是想說,任何事情的本質都不是非此即彼,而有很多人類內心的幽微之處。

比如,提主說的這些讓人感到憤怒的評判,「小格局」「破碩士」,但這些詞讓我們難受,也許已經並不僅僅是這些「惡意」本身,還體現了我們內心關於「獨立」與「依賴」、期待親人支持而不得……的各種沖突。

這是一件真事,有一次,我坐火車,旁邊上來了一個喝得醉醺醺的華人商人……他一路說自己有工廠、倉庫……冷嘲熱諷說你們留學生讀個高學歷有什麽用,一年賺得沒我一個月多……不如小學畢業會算賬就行再嫁給我這樣的人給我生兩個兒子……

他是惡意,或是真的人生觀如此,我絲毫沒有感到被攻擊,毫無情緒波動……只是感嘆著人類的多樣性。因為他只是一個與我永無關聯的路人。

但如果我的伴侶這麽說,我真的會傷心難過,因為我會需要與伴侶的連結、認可與情感支持……(不過我腦子被驢踢了才會找這種伴侶)

就像科胡特曾說,自體總是在孤立與需求之間搖擺,而我們作為一個主體,總要在自主性與對外部關系的依賴之間尋找平衡。

好比,你的親戚對你的評價,它並不屬於你,但看得出來,卻又深深影響著你。

也許,這象征了你與外界的關系?

你渴望被理解,但同時又希望保持自己的獨立性;你想證明自己的選擇是正確的,但同時又擔憂,自己是否真的做出了所謂「正確」選擇。

也許,我們會如此在意他人是「惡意」,還是我們「想多了」,更重要的,是我們無法完全消除對他人的依賴,也無法完全保持內在的獨立。這種沖突感既是痛苦的來源,也是成長的契機。

就好像,我們與其他人相處時,周圍像我們的一面面鏡子,我們希望在鏡子裏看見自己。可是,世界上不存在精準的「鏡子」。

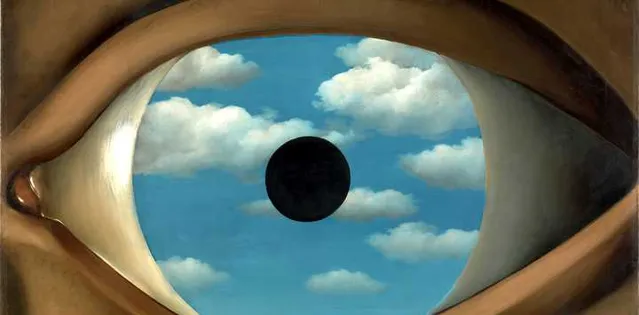

馬格裏特的作品【錯誤的鏡子】

雷尼·馬格裏特畫了這張畫,因為他認為,人眼是一面錯誤的鏡子,這面鏡子只能反映出投射在視網膜上的真實,但是投射在視網膜上的真實並不是真的真實,而是自然的投影幻象。

畫作是對這種投影幻象的呈現:一雙眼睛中映出藍天白雲,但是這不是真實的藍天白雲,而是視網膜上的成像,透過畫面我們看到的也不是眼睛,就像站在一面鏡子前,本應看見自己,但是看見藍天。實體和映像再次不一致。

親戚的態度,就像鏡子,我們感受到了「惡意」或者「評判」,我們也可能在他們的話語中看到自己的恐懼:

「如果我不能成功,是否證明了他們的看法是對的? 「我的規劃是否真的有價值,還是我的固執?

……

例如,行為藝術家阿布拉莫維奇,創作的行為藝術作品【凝視】。79天,阿布拉莫維奇靜坐了736小時零30分鐘,迎來送往了1500多位對視的參觀者,她本人幾乎沒有動過,表情也沒有任何波瀾——無論對面的人是喜是悲。

而與她對視的參觀者們卻在其中感受到了各種情緒,他們坐在阿布拉莫維奇對面,有人笑,有人哭,也有人就地開始祈禱上帝。

……一個亞裔女孩眼睛裏全是悲傷,沒坐一會兒就淚流滿面了。

穿藍色球衣的小男孩面無表情地坐了一會兒,走出白線後,他緊緊抱在媽媽,在她懷裏大聲哭泣。

在表演快結束時,一個穿碎花連衣裙的女孩走近椅子,她毫不猶豫地脫掉了裙子,整個人赤裸裸地站在阿布拉莫維奇面前。保安趕忙跑上來,半攙扶半挾持地把她帶出表演區。

坐在對面的阿布拉莫維奇始終沒有動過表情。

在這個行為藝術表演中,可見,在人與人之間的關系裏,我們會因為對方的存在,能看見屬於我們自己的很多感受。

事實上,沒有人能夠在絕對的「獨立」與絕對的「依賴」之間非此即彼,非黑即白。

而是可以擁有容納兩者的張力。就像我們不由對方的「意圖」決定,對方怎麽想,也不可能由我們說了算。

例如,當我們聽到「你的碩士沒用」的話時,也特許以平靜地回應:

謝謝你的關心,但我有自己的經驗和信心。(關你屁事,管好你自己)

他人影響我們是一個事實,但是我們這個過程中找到自己的平衡。我們的選擇並不是為了證明給任何人看,而是為了自己真正的追求。而這份追求裏,就是我們不斷「完整」的過程。

在親戚的言辭中,我們既看到了他們的偏見,也感受到自己內心的波動——他們的話語像一面鏡子,重要的並不是鏡中的投影,而是學會與自己的沖突相處,在這種動態中找到自己的節奏,外界的聲音,終究只是風吹過。

所以,這個問題裏,也許更重要的是,我們能否擁有一種穩定的主體性,可以由自己的主體感受來決定自己與外部「善意」或「惡意」的連結。

主體感受是什麽呢?

主體感受是我們對自己存在於世界之中的體驗與理解。打個比喻,它有點像一片湖泊,你可以在鏡面般的湖水上看見:自己、他人、與世界的關系。

當湖面平靜時,我們會感受到一種內在的和諧,仿佛世界與我們同頻共振;而當湖面波動時,我們的情緒、矛盾與渴望便會顯現,如一種動態的、不停流動的生命狀態。

這種感受既可以孤獨,也可以連結。也許我們獨處時,我們明白自己的想法。但我們與他人相碰撞時,我們能感受到「我是一個主體」,但同時也明白他人同樣是獨立的存在。

所以,主體感受需要承認自己的不完美,也承認世界的不可控。我們可以在沖突中找到平衡,在與他人的關系中既能保有自己,又能欣賞彼此的不同。

主體感受永遠不會是一種靜止的狀態,而是一種「成為」的過程。它在不斷變化中塑造我們,我們在每一次與世界的接觸中,逐漸認識到自己是誰,同時也接受,自己永遠是未完成的,但在這種未完成中,我們擁有讓自己越來越完整的自由,也擁有與不確定相處的力量。

所以,主體性意味著我們能夠清楚地知道自己的目標、需求和價值觀,並在面對外界幹擾時,不輕易被動搖。

當你感到被其他人的言論擾動內心時,也許,重要的並不是證明他們是否是羨慕嫉妒恨的惡意;或僅僅是因為三觀不一致的善意。而是我們對自己內心的穩固。