從難度更大的轎車入手,且在市場上站穩了腳跟,小米跨界造車的第一步無疑是成功的。而第二款車推出SUV,在技術上就是水到渠成。近期,網上就又曝出了有關小米SUV車型的最新諜照。從諜照中可以發現,小米SUV停在小米SU7的旁邊,居然並不顯高。結合小米汽車一貫的長前艙設計,難不成新車真的是照著法拉利Purosangue復刻的不成?

像法拉利是開玩笑,不利空間的設計都不要

先說結論,說小米SUV像法拉利Purosangue,純屬是調侃。新車的目標很明確,那就是借SUV的身份,推出空間更大、更實用的小米汽車。那諜照的這個高度問題怎麽解釋呢?排除拍攝視角問題,結合此前一系列諜照資訊,我們來做一個推算,看小米的SUV到底有多高。

這個問題可以從輪轂入手,因為對SUV車型而言,車頂從B柱延伸至C柱的位置,基本屬於全車最高的部份。而後輪轂與整車的比例,在同一平面下,是可以相對客觀地進行推算。所以,首先需要弄清楚的,是小米SUV的輪轂尺寸到底是多少。結合諜照資訊來看,至少小米SUV的輪轂與社會車輛,以及這次新曝光的諜照中,後面的那台MPV相比,都不具備碾壓的視覺效果。

另外,結合特斯拉以及眾內送流量備援容錯機制流新能源車的設計慣例。同平台、同級別的轎車和SUV之間,後者的輪轂尺寸基本會比前者大一個等級。也就是說,小米SU7的輪轂尺寸在19-21英寸(含選裝),那麽小米SUV的輪轂尺寸大約會在20-22英寸左右。這也符合量產車的技術限制,因為22英寸基本屬於「極限值」。至於像法拉利那樣用23英寸的輪轂,就已經跳脫一般意義上的量產和成本控制範圍了。

正好,聊到法拉利Purosangue,那麽就再問一句,為什麽它需要如此大規格的輪轂?答案與勞斯萊斯相仿,就是營造車輪部份與車身高度1比2的黃金視覺比例。我們仔細計算一下,23英寸的輪轂,直徑就是約580mm。且輪胎規格為315/30 R23,那麽輪轂直徑加上輪胎高度,大約為770mm。而法拉利Purosangue的標準高度為1589mm,且懸架高度可調,所以答案就很清晰了。

但是在普通民用SUV領域,想要營造這種視覺效果,顯然是不切實際的。因為輪轂的尺寸極限在這裏,無論怎麽更改規格,都很難在「1比2」的紅線下,突破1.6米的車身高度。很顯然,小米SUV沒有堅持這一比例的想法。但為了保障視覺美感,新車在輪轂尺寸和車身高度之間,也盡可能接近這一比值。結合對多張側面諜照的手工測量,以及前面對輪轂尺寸的推算。小米SUV的車身高度肯定突破了1.6米,但極限值可能在1.65米以內。不過新車肯定會有空氣懸架,再加上推算方式並不嚴謹,所以這一數值僅作參考。

後排空間更大了,但空氣懸架成剛需?

前面是透過輪轂部份,對小米SUV的尺寸做出一個推算。那麽接下來,我們從空間和舒適性角度,來聊一下車輪部份為什麽不宜做得太大。從後排空間角度來說,過大的輪拱結構,會侵占後車門的開關面積。從諜照我們就可以發現,小米SUV的後車門,基本上還算完整,只有小部份收到輪拱影響。但如果我們把視角拉回到小米SU7,就會發現,其後車門的輪廓完全不受後輪影響。

而車門的尺寸和角度,除了決定上下車的便利性之外,還決定了後排座椅的布局。簡單來說,車輪侵占的空間越多,後排座椅整體也就得更向前靠。於是,小米SUV的後排腿部空間,難不成還不如小米SU7了?這個結論是站在同一平面的角度上得來的,而實際上,SUV的身份,就決定了其空間不再只看平面。因為SUV更高了,所以車內包括座椅在內的零部件布局,都有了更多可操作空間。本質上,這解釋了為什麽很多SUV單看車身長度要比轎車稍短,但內部空間實際上要更大。所以,前面也才需要對小米SUV的車身高度,預先做出解釋。

回到車輛本身,小米SUV的後排座椅可以透過擡高,然後向後移,來獲得超過小米SU7的腿部空間。但要實作這點,有兩個前提條件。首先是車身長度至少要與小米SU7相當,不過這點應該問題不大。結合最新曝光的諜照,在條件規整的停車區域內,以陽光投影的邊緣來推算,小米SUV的長度甚至看起來要比小米SU7還要長一點。而在車尾部份,至少小米SUV已經停放得相當靠後,所以同框對比之下,新車長度大於等於小米SU7的論點,還是比較可信的。作為旁證,隔壁特斯拉在同級別車型中,Model Y的車身長度也要略長於Model 3。

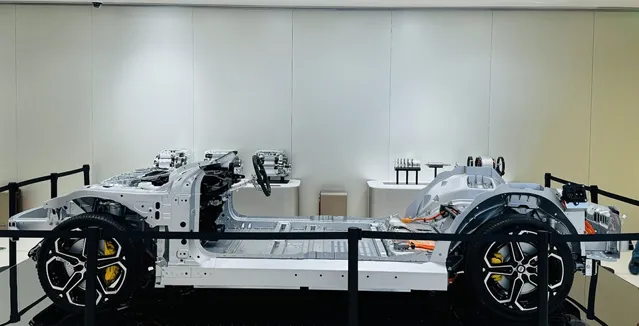

拿出特斯拉做旁證,還不只是因為車身長度方面。想要保證後排空間穩贏同品牌、同級別的轎車,SUV的後懸架也要做出調整。簡單來說,就是後懸架向後移。因為無論是特斯拉,還是小米汽車,這類立足純電動後驅平台基礎,以及造車之初就強調運動操控的品牌,在車輛的前懸架部份,已經沒有空間可以榨取了。所以軸距方面的變化,更多要歸結在後懸架部份。以特斯拉為例,Model Y的軸距就要比Model 3多15mm。

雖然小米汽車這邊,沒有明確的數據作為參考。但得益於車型級別更高、尺寸更大,所以對比起來的視覺效果,也要更為清晰。從多張諜照對比來看,可以明顯發現,相比小米SU7,小米SUV的後懸部份要更短一點。短後懸,從而進一步拉長軸距,使得理論上的後排空間更大,這也屬於常規操作。至於整體後移對後備廂的影響,考慮到SUV不像轎車那樣早早壓低C柱,所以後備廂的縱深雖然會受影響,但多出來的高度空間,可以很大程度彌補標準裝載容積。

但這樣操作的副作用在底盤部份仍然存在。因為短前懸、長後懸的設計,是在保證操控性,前後配重比等基礎上,照顧後排舒適性的做法,最典型的案例當屬寶馬。而短前懸、短後懸,在設計上就有些極端。這種設計風格多見於A級車,或更小尺寸的車型中。畢竟先營造空間,再討論懸架舒適性,對尺寸有限的車型而言,是更實際的做法。但對C級車型而言,即便是SUV,後排舒適性也是不能輕易妥協的。

好在小米汽車本身後懸架的底子就是標準五連桿結構,雖然這套結構很占輪拱空間,但在現行技術邏輯下,它的調校余地也是最大的。特別是對大馬力後驅的純電動車而言,基本只有五連桿和H臂多連桿兩種選擇。而假設是後者,那麽在遭遇小米SUV以上問題的情況下,就基本等於「躺平」了。因為「焊死」輪胎架的H臂,壓根不會給你精細化調校X、Y軸應力的空間。

不過破局的辦法還是有的,那便是用CDC乃至空氣懸架。既然X、Y軸很難玩出花樣,那就竭盡全力最佳化Z軸,避免後懸架的彈跳過於突兀。但這套方案是通用的,無論H臂多連桿還是標準五連桿,都可行。所以回到小米SUV的視角,如果說空氣懸架在小米SU7那,只需要在四驅效能版本上錦上添花。那麽對小米SUV而言,空氣懸架對舒適性的影響會更為明顯。至於是否配備空氣懸架的差距有多大,取決於小米SUV在後懸架重新調校上的水平。