南北朝时,北齐继承东魏领土,北周继承西魏领土,双方在长江以北对峙。北周关中地区久经战乱,经济、人口和兵员都无法与北齐相比,而且六镇的精兵大多也在北齐手中。但北周为何能最终实现逆袭?北周以残破的关中地区又为何能战胜拥有天下精华的北齐?

原因有很多,这里从双方政治集团构成与政治斗争力度就能看出西魏-北周由弱变强、统一北方的原因。

先来看看东魏-北齐的政治集团构成,主要有三类。

北齐的高家皇族,后来分化出了皇帝和宗王;还有鲜卑勋贵,包括一些接受鲜卑化的其他民族,比如侯景;以及山东大族,有名门士族和武力强宗。

且看西魏-北周的政治集团构成,亦大致可分为三类:

宇文家族的亲族(其实就是北周的皇族,后来分化出了皇帝和宗亲)、武川的勋贵(不一定都出自武川,泛指和六镇有关联的人物,在天下大乱后离开家乡,来到关中加入了西魏政权,比如于谨,他是洛阳人,祖先是怀荒镇将)、关陇的土豪(包括武力强宗和地方士族,不过在关陇一带,武力强宗更多)。

情况比较相似的皇族之间的斗争吧。

虽然两者斗争性质不同,但残酷程度也差不多。如果不算周宣帝时期,北周比北齐在这方面稍好一些,但也就那样。

从双方矛盾冲突性质上说,北周主要是皇帝和宇文护之间的矛盾,其次才是皇帝和宗王的矛盾,而北齐则主要是皇帝和宗王之间矛盾。

北周方面,宇文护弑杀二帝,周武帝诛杀宇文护及其子嗣。

北齐方面,高洋杀高岳、高涣、高浚,高演杀高殷,高湛杀高百年,高纬杀高肃等等,例子比较多,就不一一列举了,不过北齐宗王被杀者,往往只是自己被杀,不会连带子嗣,这是和北周情况不一样的地方。

当然了,如果是起兵造反,那在北周北齐都一样,除了自己被杀,也会牵连子嗣,比如宇文直和高归彦。

所以说双方在皇族斗争方面并非是重点,那我们再看看另外两组的对比。

其次是北齐鲜卑勋贵和北周武川勋贵的对比。

双方在建国初期都是核心军事力量,因此受到了高欢、宇文泰的重用,在国内具有很高的政治地位。

西魏初,高欢纵鲜卑勋贵贪暴,成恶风。虽后有整治,然鲜卑勋贵已积财,加之河北地本关中富,故鲜卑勋贵之子,虽不效力疆场,亦能坐享其成,多骄纵,致其军事能力明显退步。

比如说尉景的孙子尉世辩,他有次被派去刺探军情,结果看到一群乌鸦,还以为是周军,吓得扭头就跑。

周师快到邺城了,让韦孝宽率领一千多骑兵去侦察,他们从滏口出去,登上高处往西看,远远看到一群乌鸦飞起,就以为是西魏的军旗,马上返回,等到了紫陌桥,都不敢回头看。

娄昭的侄子娄睿,沉迷于女色和财物,没什么才能。

睿无他才,以戚属显,贪财好色。

韩轨之子韩晋明,是北齐勋贵子孙中最有学问的人。但他好酒贪杯,毫无节制,一顿饭要吃掉一万钱。朝廷让他担任军事要职,他马上就辞官不干;在中央当官,也才干了一百多天就不干了。

晋明这个人有侠气,在众勋贵子孙中最留心学问。他好酒放纵,招揽宾客,一席饭的花费,动辄上万钱,还嫌俭省。朝廷让他处在贵要之地,他必定用疾病推辞。他告诉别人说:「我如果再留在朝廷,肯定会被治罪的。」武平末年,他被任命为尚书左仆射,一百多天后就以生病为由辞官。

但与之相反,北周武川勋贵的后代,即使是六柱国的后人,也会率军参战,甚至战死,比如李弼之子李晏,就曾随周武帝平齐,最后战死沙场。

除了李晏外,还有于谨之于翼、侯莫陈崇之子侯莫陈颖、独孤信之子独孤善都参与过军事征伐。

另外隋朝时赵贵之孙赵明也参与了伐陈之战,李虎之孙李渊箭术优秀,还在小规模作战中击败过突厥。

西魏重视军功的传统,以及关陇的风俗,让武川勋贵的后代大多有一定的军事素养,且愿意疆场立功。

除了双方后代的能力变化不一样外,北周北齐对两者的打击力度也不一样,或者说被卷入政治斗争后,鲜卑勋贵遭受的创伤明显要高于武川勋贵。

在北周这边,虽然因为政治斗争的关系,宇文护赐死了侯莫陈崇,但没有连累其子嗣。而被宇文护诬陷谋反的赵贵,虽然诛杀了其子赵永国,但赵贵的孙子赵明和赵贵的侄子赵度、赵绚也没有被杀害。

后来,周武帝铲除宇文护后,起用了赵明,还将侯莫陈崇的恶谥「躁」改为美谥「庄闵」,这样一来,武川勋贵又开始支持他了。

高纬杀斛律光,直接灭了他全族,斛律光本家被杀光了,斛律光的弟弟斛律羡和他的 5 个儿子也被杀了,只有 15 岁以下的子嗣被赦免了。

斛律光是段韶死后北齐最有军事才能的人,他家还是鲜卑勋贵之首,结果被高纬这么残忍地灭了族,这让鲜卑勋贵更解体了。

后来在周武帝伐齐时,鲜卑勋贵后代潘子晃,在北周军队攻克邺城时,尽管手下有数万骑兵,但他没有选择支持北齐诸王的地方抵抗势力,而是向周武帝投降。

周师要攻邺,子晃率几万骑兵去救援。到博陵,得知邺城已失陷,就到冀州投降了。周授他当上开府。

最后,第三组的河北大族和关陇土豪。

这双方可以说是北齐北周的根基,因为他们在地方上都有各自的势力,所以在东西魏刚创立的时候,高欢和宇文泰都拉拢过他们。

他们政治地位比勋贵集团低,但人数多,名门望族影响力、武力强宗兵力支持,都是国家重要组成部分。

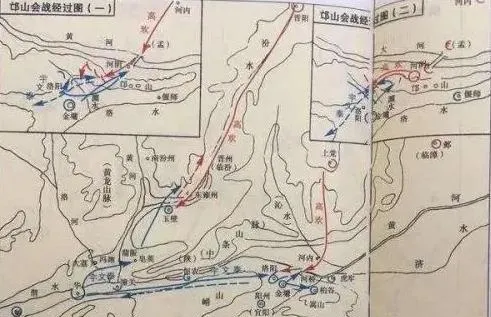

先说关陇土豪这边,宇文泰起兵时鲜卑部队才一万左右,后来邙山之战,西魏的鲜卑军队也损失惨重。为了扩充西魏的军事力量,弥补邙山之战的损失,宇文泰一直努力拉拢关陇土豪。

为了避免武川勋贵和关陇土豪起冲突,宇文泰实行关陇本位策略,把武川勋贵的籍贯都改为关中,还赐姓给关陇土豪中的功臣,随着地位提升和物质奖励,也不强制他们改变文化习俗。

所以关陇地区的军事豪强为西魏效力征战,比如蔡佑、李远这些人;而关陇地区的士族则帮助西魏改革制度,比如苏绰、卢辩这些人。

在宇文泰的调和下,西魏时期的关陇集团成为一个政治团体,大家有共同目标。宇文泰死后,武川勋贵和关陇土豪虽然因为政治地位和地方势力不匹配有矛盾,但没内耗,这很重要。

宇文护专权期间,废立皇帝,导致北周出现二元政治,且他打击武川勋贵和关陇土豪,重用宇文宗室,这使得北周逐渐失去了人心。

但这会儿周武帝杀了宇文护,结束了北周二元政治,让大臣只效忠皇帝。此外,周武帝改变了宇文护的政策,除了上文提到的对武川勋贵进行补偿,还提拔了苏威,同时也为当年被宇文护所杀的李远父子平反。

建德元年,晋公护被诛后,宣帝下诏书说:「故大将军、谯国公窦炽,他品德高尚,器量宏大,威望极高,功勋卓著。他辅佐先朝,效力已久,尽忠职守,功勋卓著。北周奠基之时,他参与谋划,立下殊勋。他协助太祖,平定三方,抵御蛮夷,安抚百姓,功劳赫赫。他位居上公,爵极大国,享受殊荣,恩宠至极。他的品德,可与日月同辉;他的功绩,可与天地共存。然而,他不幸早逝,朕深感悲痛。今追赠本官,加陕熊等十五州诸军事、陕州刺史。谥曰忠。」

周武帝掌权后,在其魅力及政策调整下,关陇土豪和鲜卑勋贵纷纷聚集在周武帝身边。前文已提过关陇土豪后代追随周武帝伐齐,实际上,关陇土豪的子嗣也参与了,比如韦孝宽之子韦总随军伐齐,「常率麾下先驱陷敌,后于并州战殁」;李远之孙李威也追随周武帝伐齐。

此外,周武帝还放宽了府兵招募的限制,即便不赐姓也能加入府兵,这样汉族农民也能成为府兵。北周的军事力量,一半由汉族组成,另一半则由鲜卑化汉人及汉化鲜卑人构成。这不仅推动了民族融合,还为北周提供了更多的兵源。

宇文护执政时虽打压武川勋贵和关陇土豪,但手段也就那样,最多杀了本人和儿子,或者在官位上压压,跟北齐比算柔和了。

再说说河北大族在东魏-北齐的情况,高欢刚开始起兵时主要依靠鲜卑士兵,但河北大族也都带着资金入股,高欢当然是来者不拒,其中最有名的就是高敖曹。

但是这种情况没有持续很久,高敖曹死了之后,东魏-北齐的军事主力就一直是晋阳的鲜卑军,他们是北齐最厉害的军事力量,汉族武装被排挤,河北的汉人大族在北齐军界当不上大官。

高洋本想改变这一局面,便打算在边境组建汉人武装,但南征南梁却惨遭失败,他的计划也随之落空,十万军队全军覆没。

及文宣受禅,多所创革。六坊之内徙者,简练之,每一人必当百人,任其临阵必死,然后取之,谓之百保鲜卑。又简华人之勇力绝伦者,谓之勇士,以备边要。

此外,山东士族众多,他们也是东魏-北齐的重要组成部分。前期,他们为高欢父子治理国家尽心尽力。但乾明之变后,高演在鲜卑勋贵的支持下夺取了皇位,这标志着北齐的汉化进程遭受重大挫折。

当时高演的亲信王晞,能谋善断,箭术也不错,是个文武双全的人。高演想让他当侍中,主导朝局,可王晞坚决不接受,还主动疏远高演。王晞这样做,不是不想掌权当高官,而是怕惹祸上身,就像之前的杨愔一样。

皇帝想让李晞当侍中,李晞坚决推辞不接受。有人劝李晞不要自己疏远自己,李晞说:「我难道要自己疏远自己吗?」

王晞都这样,更别说其他汉族士人了,而后来汉族士人祖珽也是靠巴结奉承才掌权的,祖珽掌权后,很快就被斛律光嫉妒,于是双方展开新的斗争,最后两败俱伤。

祖珽和陆令萱劝高纬杀斛律光时,鲜卑勋贵后代韩凤曾劝高纬别杀斛律光,但没成功。韩凤和斛律光关系好,他是鲜卑化汉人,还特恨汉族士大夫,常对汉族人大喊:「真想把汉狗剁了喂马!」还说:「刀只能砍贼人的脑袋,不能砍草。」

斛律光被害,他更是处心积虑的想要报复汉族士人,后来祖珽被外放,韩凤就诬告朝中汉族士人谋反,高纬便将崔季舒、张雕、刘逖、封孝琰、裴泽、郭遵这六名汉族士人诛杀,将尸体投入漳水,同时这些人的家属,要么发配到北边边境,要么去当奴隶,未成年的男子都阉割掉,没收所有财产。

而这样的举动,自然也会沉重打击山东士人拥护北齐的积极性,后来周武帝灭齐后,除了为斛律光平反之外,也为这些汉族士人平反昭雪了。

周武帝灭齐,诏斛律光与季舒等六人同被优赠。

而当周武帝伐齐时,曾向北齐境内散布诏书,上面说道:「伪主凉德早闻,丑声夙著,酒色是耽,盘游是悦。阉竖居阿衡之任,胡人寄喉唇之重。栋梁骨鲠,翦为仇雠;狐、赵绪余,降成皂隶。民不见德,唯虐是闻。

可谓字字属实,同时周武帝也对北齐将领和士人进行劝降说道:「伪将相王公已下,衣冠士民之族,如有深识事宜,建功立效,官荣爵赏,各有加隆。」

其结果便是「自是齐之将帅,降者相继」、「山东士女,欣戴如归」,周师入了晋阳,北齐为北周所灭,奠定隋朝一统天下的基础。