蹬缝纫机、做小玩具、印钞票,这是我们对服刑人员劳动改造的「传统印象」。但事实上,我国劳动改造的方式是多种多样的。在湖北中部的沙洋农场就是本省最大、全国出名的劳改农场。那是怎样的机缘让沙洋农场建立?当下,沙洋农场建设成什么样了呢?

劳改焕新生

共和国成立伊始,仍处于群敌环伺的险境之中。本身国内就有不少匪帮残余需要剿灭,台湾方面还持续向内地派遣间谍特务,暗中破坏。根据公安部数据显示,当时国内在押犯人就从1949年的6万,飙升至1951年的87万。

87万,不光光是个数字,更是一张张等待喂饱的嘴。但这些犯罪分子平日被监禁,不事生产,反而还要吃百姓辛苦耕种的粮食。岂有此理?!

于是1951年,随着公安部全国第三次公安会议的召开,罪犯劳动改造制度开始在全国开展。为响应主席在会上「不让判处徒刑的犯罪份子吃闲饭」的指示,1952年湖北省政府决定在沙洋地区成立劳改农场。沙洋农场,即沙洋监狱由此创立。

之所以将劳改农场设于此处,是因为在建国初期,那里曾是一片石岗林立、满地泥沼、无人居住的荒地。将劳改农场设立在此处,一方面可以为当地开垦大量荒地,增加农粮产量;另一方面,当地条件较为恶劣,利用囚犯开垦,可以减轻当地民众垦荒的劳动负担。

经过几个月紧张的筹建,1952年8月13日,湖北省国营沙洋农场正式成立。国营农场是其对外名称,其对内称为湖北省劳动改造管教纵队。

农场地跨荆门、天门、潜江、钟祥、京山五县结合部,是当时中南区垦荒面积最大,收纳犯人最多的一个劳改农场。

建厂初期,组织抽调大量包括老红军、老八路、新四军将士作为干部,领导犯罪开垦荒地。后来,在中央的号召下,也有包括复原军人、知识分子和技术人员加入劳改农场。

在创建的初期,劳改农场的条件异常艰苦。当时全国上下百废待兴,中央政府根本无法向其提供有力的帮助。除了衣、食,像住、行、医等方面都需要劳改农场自己想办法。

都因为是荒地,百里之内尽是泥沼,所以无论是管理人员还是犯人都要给自己搭窝棚,建住处。开垦荒泽,排出积水,整平土地成为最主要的任务。劳改农场所有人,上到管理干部,下到改造囚犯都要下水挖水沟、砍芦苇。

他们时时刻刻受到蚊虫和蚂蟥的骚扰,更有很多人都因此感染吸血虫。但这些困难并没有阻止劳动者改天换日的决心。凭借着干部身先士卒的表率精神和众人坚强的意志,沙洋农场不仅开垦出65万亩荒地,建成8个分农场,更是改造了国民党「十万大军」。

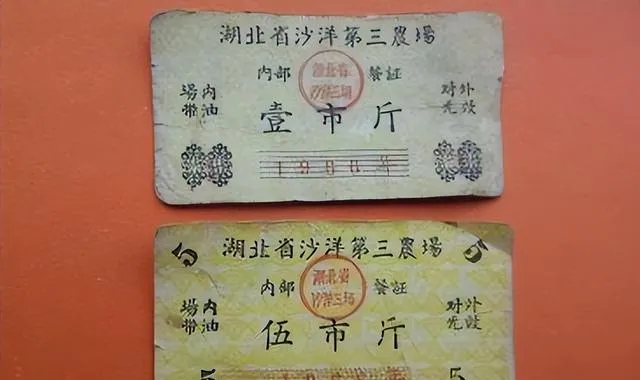

经过几年的培育与发展,沙洋农场不仅实现了粮食自给,还积极援助全国。1959-1961年三年经济困难时期,沙洋农场就节衣缩食,每年向青海、新疆等国防工业基地供应千万斤粮食。1960到1962年间,沙洋农场每年为香港同胞供应一万多头生猪。

更难得的是,沙洋农场的领导者并不满足于只种粮食,还在不断拓展相关工业。1958到1966年间,沙洋农场先后建立了机械厂、化肥厂、面粉厂、食品加工厂、水泥厂、瓦片厂等企业。工业产值占总产值的53%。

除了提供稳定的物资供应之外,沙洋农场还积极为国家提供如劳务、防洪泄洪等服务。1954年汉江发生洪水。沙洋农场就排出2.2万干部与犯人投入紧张的防洪抢险工作中。1964年汉江洪峰再现,沙洋农场积极响应政府号召,主动刨堤坝泄洪,守护了大武汉地区。

在石门水库、漳河水库、焦枝铁路、神农架公路等工程中,人们也都能看到沙洋农场众人挥汗如雨的身影。

可以说自沙洋农场的成立,不仅让汉中中游的荒地获得新生,更让前后数十万囚犯通过劳动洗涤了身心,获得了重生。

先贤注心血

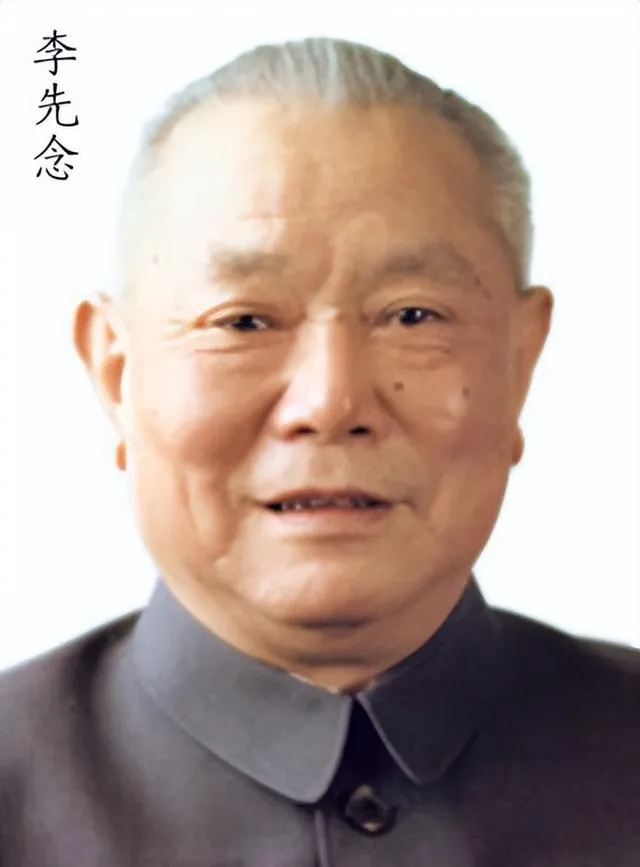

都说「火车跑得快,都靠车头带」,沙洋农场能够取得如此辉煌的成绩,与中央到地方,历届领导的关心与指导是分不开的。这其中曾担任湖北省省委书记、中南局副书记的李先念就是其中代表。

李先念是1927年就加入组织的老革命。在抗日战争和解放战争期间,李先念先后以新四军第五师师长和中原军区司令的身份在如今沙洋农场的区域内战斗过。因此,李先念对沙洋农场的发展十分上心。

另外,还有一个很重要的原因,就是当初湖北省在筹备建立啥样农场时,曾在省内大量调遣干部押送囚犯集结。这其中就包含有400多位新四军的老战士,有不少还是第五师的人。

这些老「新四军」战士很多都留下来支援沙洋农场建设。因此,每次李先念来到沙洋农场视察调研时,就如同参加老战友聚会一般。

沙洋农场的位置地处湖北潜江、荆门、京山、钟祥、天门等多个县的交界。土地划拨由于牵扯到各个县的权益,极难调节。也是依仗李先念的强势介入,沙洋农场才能较快且顺利地办完土地划拨的手续,成功建立。

农场成立后,为方便管理,李先念先后命令湖北省公安厅第四处迁至沙洋农场合署办公、组织部在沙洋农场成立委员会。这些措施极大便利了沙洋农场的管理和发展,让省委、乃至于中央更好地管理沙洋农场。

在1954年4月初,李先念亲自开到沙洋农场视察,向农场管理干部传达我党七届四中全会的相关精神。在那一个动荡与挑战并存的时代,李先念的亲自视察极大振奋了农场上下工作学习的信心。

在听取农场工作汇报的过程中,李先念始终不忘老革命的本色,多次强调团结的重要性。他号召农场的干部,不仅要相互团结,共克时艰,更要以身作则,团结接受劳动改造的犯人,帮助他们认识到自己的错误,「重新做人」。

除了做好思想动员之外,李先念还贴心地为农场规划了发展路线。他语重心长地对众人说,农业是生产的基础,但也要重视农林牧副渔全面发展,一定要办工厂。当下国家正处于过渡时期,面对实现国家工业化,沙洋农场也要出一份力。

他鼓励农场干部,利用当地土地平整,利于机械化操作,国有农场,组织可以规划统筹的优势特点,大力发展出口产品,多创造外汇,为国家发展做贡献。

李先念朴实而深刻的话语令农场干部为之一振。可以说沙洋农场在建立几年后,就能取得这么多成绩,李先念的指导与帮助功不可没。

造福千万家

改革开放后,我国经济得到飞速发展。于此同时,沙洋农场也迎来新的辉煌。

尽管农场管理也曾因为特殊年代而懈怠,良田沃野也因为偏颇的方针的荒芜。但坚持着努力奋斗,自强不息的传统,沙洋农场很快恢复了活力。1985-1990年间,沙洋农场不仅实现自给,每年还向国家财政贡献盈利分红。

1987年7月,沙洋农场贯彻落实司法部领导的指示,成功总结出「无私奉献,艰苦创业,顾全大局,求实守纪」的沙洋精神,获得了中央的肯定与认可。

由于1994年12月底【监狱法】的颁布,「劳改」和「劳改农场」等词汇走下历史舞台。面对司法现代化和市场经济的发展趋势,沙洋农场下辖的各个分农场与劳改工厂正式更名为监狱,构成了现如今的沙洋监狱管理局。

但这些变动并没有改变沙洋监狱多年来改造犯人,令其重新做人的初心。自1978年以来,共有超过16万余名罪犯在沙洋监狱取得小学、初中、高中毕业证书,3万名罪犯摆脱文盲身份,其中更有28名罪犯取得大专以上文凭。

有超过4万余名罪犯获得初级技能等级证书,3600多名取得中级以上技能证书。让犯人出狱后有足以为生的一技之长,更是沙洋监狱对社会治理贡献的真实写照。

2004年,随着国家鉴于体制改革大潮的缓缓推进,沙洋监狱局也在年底实现了监企分离、监社分离和收支分离。沙洋农场的工商企业资产,以国有独资的湖北省楚垣集团有限责任公司沙洋办事处的新面貌继续活跃在全国市场之中。

根据平台信息显示,单在沙洋地区,湖北省楚垣集团有限责任公司共百分百持有,包括沙洋重型机床有限公司、沙洋马良农贸有限公司、沙洋长林建筑机械有限公司、沙洋一一零八制式服装有限公司等十多家企业,实缴注册总资产超过2.3亿元。

曾有人估算,倘若沙洋农场还能以整体的形式存在的话,只怕其各个农场、工厂的资产和营收将超过国内不少百亿企业。虽然上面的数据仅仅只是当年沙洋农场景象的一处剪影,但依然能感受到其中的辉煌和伟大。

参考文献:

【沙洋监狱工作六十年巡礼】2012年5月21日监狱信息网

【李先念主席对沙洋农场建设倾注的心血】省新四军研究会沙洋劳教所联络组 叶汉权

【监狱农场农业产业化的现状、问题及对策】湖北省沙洋农场植保站 周世文