逼是不行的。

内心的目标和现实的习惯形成冲突,越加自责愧疚可能越无力。

这个情况太多了。几乎所有的经历过学生时代的朋友都有体验,一种是在紧迫学习目标下,逼迫自己进入学习状态,发挥得更好;

一种是越紧张越影响自己状态,急躁不安。这个过程还可能诱发心理陷阱,比如一些完美要求、对自己苛刻的同学可能会陷入强迫思维、注意力不集中、自信受挫的议题。

习惯的养成不是那么快速的,天天习惯了手机、玩的状态,进入学习状态需要一个调整期。制定合理的目标尤其关键。我说一个我的情况你就明白了。

我曾经有一段时间是一边工作一边考心理学研究生的,当时只有不到3个月的准备时间,而我每天要上班工作,其中消耗在路上的时间来回就有2个半小时以上。

要考七门基础课程,另外还有英语。下班后就想躺平,拿起书都觉得累,一会儿就可能会睡着。这样的状态下,我用了一些方法,结果3个月就过了国考,而且成绩都在80分以上。说一下这个过程供你参考。

一

第1个星期,我开始塑造自己的学习环境。发现在家根本不行。带着手机也不行。于是我寻找了周边一个具有学习氛围的图书馆,里面很多备考的学生和成人。我的目标很简单,带着教材和学习资料,每天去图书馆待满3小时。

我就发现自己的习惯和身体感受是延续上班状态的,比如看书就走神、工作的事件自动就冒出来分神、疲乏。也不要求自己必须要完成多少学习任务,而是随意翻看教材,这样开始心里也心猿意马,总想一会儿去翻看小说杂志。

继续陪着自己,不断安慰自己,后来坚持了下来。目标很小,就是保持翻看教材和不去做其他事情。这是收心和激励的过程。这个过程一定要不断给自己强化效能感,鼓励自己是可以的。

二

第2个星期。我发现自己明显开始形成了身体记忆,只要进入图书馆,就会更专注一些,阅读教材和背诵效果好多了,开始进入了学习期。因为我了解心理学的艾宾浩斯记忆曲线,所以会泛读+自由联想记忆+复习记忆。

这个方法让我在随后的一个月内完成了对七门课的6遍泛读和记忆。泛读是不需要几种精力背诵的,只需要去充满好奇和带有记忆刺激点(比如为增加记忆可以适当做一些书写、绘画等辅助方法)的阅读。

三

之后我用同样的方法泛读提纲和考纲,对考题和记忆内容形成链接。然后再读教材详细内容。不断完善对内容的细化和具象。

整体比较愉悦和轻松的。有时候效率高,一下进展非常大;有时候效率不高,因为工作一些困扰,就开始写。因为写东西、抄书本身也不太累,不需要消耗心力精力。还有助于平缓情绪。

后来就进入了比较好的状态,经常沉浸于学习几个小时很快过去还不舍得离开。

我的经验是不要太紧张,不要想着一蹴而就,不要攻击自己,不管什么时候,都要肯定自己,只是没有找对适合自己的方法。过高的目标超过于自己的实际能力,会混乱和破坏注意力。

其实我的整个学习过程,就是心流的启动和应用过程。这直到多年后我才发现。

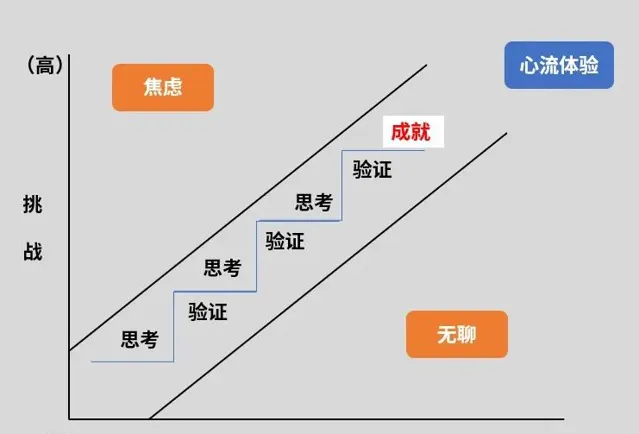

推荐给你一张图。

我是 @田凯 ,最近在知乎分享心理学知识,欢迎大家关注交流。