1962 年 10 月,苏联的赫鲁晓夫对于中印冲突所做的预测结论竟然成真了:

印军先发起的进攻,死的也是印军,不可能是中国军人。

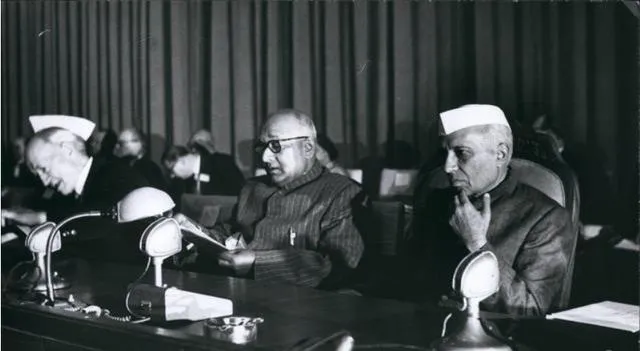

一、尼赫鲁觉得中国不会跟印度对着干

1962 年 10 月 20 日,解放军驻西藏和新疆的边防部队,在中印边境那块儿对侵入我国领土的印度军队展开了自卫反击作战,中印的武装部队实实在在地交火了。

实际上这场战斗不是突袭,而是印军明知中国的态度还硬要蛮干造成的。那时候,中国在国际社会上多次跟尼赫鲁讲,要是印度坚决不从中国边境撤走武装部队,中方肯定会狠狠打击。

咱们给印度的尼赫鲁政府提了醒,可他们根本不当回事,还继续在中国西藏地区搞所谓的「前进政策」。尼赫鲁这么大胆妄为,那是有缘由的。

1947 年,印度实现了独立建国。1949 年,咱们中华人民共和国成立了。人家建国的时间比咱们早,开始发展的时间也比咱们早。还有啊,1950 年 4 月,在美苏之间保持中立外交政策的印度,是第一个和北京建交的非社会主义国家。尼赫鲁觉得印度对新中国的发展起了很大作用,所以应该从中国获取一些利益。

在上世纪五十到六十年代,尼赫鲁觉得印度就是亚洲的老大。那个时候,他们的政治和经济实力在亚洲确实挺厉害的。当时日本、韩国、台湾、新加坡不是刚打完仗,就是还在打仗呢,印度已经开始搞发展了。而且还继承了英国在印度弄了 200 多年的经济基础设施,像铁路、公路、港口、大学、医院啥的,是当时世界第六大工业国,也是亚洲最大的工业国。

确实,尼赫鲁这么想没啥毛病。在 1962 年,印度的钢铁、黄麻、造纸、航运、贸易、发电等各种产业还有人均 GDP 等指标,普遍都比中国高,大约是 1 倍到 10 倍呢。而中国也就只有食盐、卷烟、纯碱、烧碱这 4 项工业产品的产量超过了印度。

另外,那时候尼赫鲁领着印度搞不结盟运动,跟苏联、美国、欧洲、中国这些大国还有发展中国家的关系都不错,尤其是在南亚,除了巴基斯坦,其他国家都听印度的。所以,中国领导人对印度也挺友好,1951 年 1 月,中国领导人毛主席还亲自去参加了印度驻华大使潘尼迦办的印度国庆招待会。

就在这种情形下,尼赫鲁变得不知天高地厚了,连主次都分不清,在印度瞎折腾。头脑发热的尼赫鲁觉得印度比中国厉害,能从中国捞到好处,他可真是小瞧中国啦!

二、赫鲁晓夫说:就算印军先发动进攻,死的也只会是印军。

虽说苏联的赫鲁晓夫原先一直觉得中国不会对印度出兵,可在 1962 年 10 月听说中印两边出现了武装冲突,还在边境线上开打了,赫鲁晓夫也只能接受这个消息,进而对往后的发展态势进行估量。

把双方的情况琢磨一番之后,赫鲁晓夫得出一个结论:「就算印军在作战的时候占了先,死的也肯定是印军,而不是中国军人。」

赫鲁晓夫说得没错,1962 年的那场战争纯粹是尼赫鲁自己「找死」。在 1961 年到 1962 年 10 月双方开火的这段日子里,印军在中国领土的中印边界西段设立了 43 个据点,从政治方面说,印军这种行为已经是对中国领土主权的侵略了。

从军事角度讲,印军这种行为给他们后续的一些行动打下了不错的基础。那时解放军刚解放西藏没多久,在中印边境地区没安排太多驻防的地方,就算有,离中印边境线也有不短的距离。就因为这样,印军前期在中印边境建武装据点的时候没碰到太大阻碍,所以印军前期的据点才能建得那么快。

当时在中印边境地区的中国境内,几乎看不到中国的武装部队,正因如此,前期进入中国领土的印军所建立的据点,都处在有利的地形和位置上,重要的阵地也差不多都被他们占了。

同时呢,为了能让「前进政策」稳稳当当推进,印军每次建一个据点之前,都会把准备工作做得足足的。可那时候,解放军在中印边境地区驻扎的兵力相对不多,据点也少。所以,当时印军在中印边境地区的基础设施建设是比较完备的。

像后勤运输线路、武装人员的适应性训练,还有对中国西藏地区的地形、气候等等方面,印军都比较熟悉。单从这些来讲,印军的优势特别大,要是照这种趋势持续下去,解放军跟印军交火是不占优势的。

不过,赫鲁晓夫咋会觉得印军跟解放军交火肯定会落败呢?

第一点,部队适应不了。印度多数地方是热带气候区,士兵调到中印边境地区作战时,根本没经过长时间适应气候,所以在中印边境作战的大部分印军都没适应,肯定没法发挥出最强的作战能力。不光是人,印军用的一些武器装备也适应不了高原寒冷气候,士兵不会正确保养,好多武器装备都出问题了。

第二,武器装备不行。那时候虽说解放军武装部队用的部分武器装备跟世界一流水平存在一定距离,可已经不再是小米加步枪的时候了。相较而言,印军所用的一些武器装备更差劲,仅有的那些先进武器还是从苏联、美国买来的,然而单纯靠买得来的武装装备会花好多钱,印度当时的资金也没法让全军都换上新装备。当时尼赫鲁胆敢跟解放军对着干,纯粹是苏联和美国给撑的腰,要是没这俩超级大国支持,印度算啥呀?

可苏联和美国又不是印度的「亲爹」,没利益的时候压根儿不会支援印度,他们看待这事就像做生意,投入产出不合算就会赶紧收手。但中国绝对不会放弃抵抗,对咱们来讲这是关乎生死的要事,先不说印度的举动侵犯了咱们主权,得狠狠回击。就算退一万步,要是让印度在咱们这儿讨了便宜,那会有一堆像印度这样的来抢好处,到那时,「列强分割中国」的悲剧就又要上演啦。

第三,士气低落。印度士兵对于跟中国打仗本来就没啥太大的劲头,中国又没侵略印度,他们根本就不占理。而且,当时印度高层意见都不一致,好多人都消极应付不想打仗,这可是决定战争输赢的关键哟。

在 1962 年,印军于中印边境西段地区安排了 1 个旅部、6 个步兵营、1 个机枪营以及若干配属分队,总计 5600 多人。

在东段地区安排了 1 个军部、1 个师部、3 个旅部、15 个步兵营,大概有 1.6 万多人。还让印军的精锐部队第 7 旅的 4 个营、炮兵第 4 旅的 2 个营驻守在「麦克马洪线」以北的克节朗、棒山口以及以南的达旺地区。第 5、第 181 旅总共 8 个营则驻扎在「麦克马洪线」以南的地方。

第 4 军军部和第 4 师师部都在提斯普尔驻扎。到了这个时候,印军在中印边境的东、西两段总共聚集了 22000 多人。

那时候中国这边反应慢了些,赶忙往西藏地区调兵。相比之下,印军应战没那么仓促,有更多时间上的优势,这在作战里叫「先手效应」。可即便这样,印军也没能扛住解放军一个月的攻打,连印度首都新德里都陷入危机了,好多政府官员带着家人跑出新德里。

三、中国果断行动,尼赫鲁从高位摔落

1962 年 9 月到 10 月上旬这段时间,印度军队根本不理会中国边防部队的阻拦和警示,持续攻击驻守在「麦克马洪线」以北西藏山南地区择挠桥和扯冬的中国边防部队,致使 47 人伤亡。

10 月 17 日和 18 日,东段和西段那里,入侵的印军同时朝着中国边防部队展开猛烈炮击。20 日,又发起大规模的进攻,一心想要进一步侵占中国的领土。

在印度集结兵力、侵占我国领土还频繁挑起边界冲突的情况下,中国驻西藏和新疆的边防部队按照中国政府以及中央军委的决定,进入了战备状态。

1962 年 10 月 17 日,中央军委颁布了【歼灭入侵印军的作战命令】。18 日,中央军委又给出了指示

这次跟印度反动派打仗,这关乎国家的威望和军队的威风,一定要保证第一场战斗就能胜利,只能打好,绝对不能打坏。

接到命令之后,解放军在西藏的各作战部队马上展开紧急行动。在东段,西藏的边防部队针对印军沿着克节朗河右岸沿线所做的进攻部署,集中起优势兵力,运用迂回侧后、分割包围、各个击破的打仗方法,成功攻占了枪等、卡龙、沙则、仲昆桥以及章多这些地方。

接着,解放军分成五路向南进军,在 25 号占领了克节朗地区入侵印军的后方基地达旺。之后又陆续夺回了克节朗河以南、达吒河以北、不丹以东、达旺以西、易古通、哥里西娘等地,这些都是被印军侵占的中国领土。

在西段,新疆边防部队鉴于入侵印军正面宽、据点分散、间隔大的情况,运用逐次调用兵力攻坚拔点的战术,把侵入加勒万河谷和红山头地区的印军全部消灭。接着顺势铲除了班公湖南北两岸及其以北地区入侵印军的据点。新疆边防部队从喀喇昆仑山至冈底斯山,辗转一千多里,拔掉了 37 个入侵印军的据点。

中国军队一开打就以闪电般的速度把印军打得溃败,然后快速向前推进,这让印度全国都陷入了恐慌之中。

在这一仗里,中方作战部队有 2400 多人伤亡,其中 700 多人牺牲。总共消灭印军 8853 人,还俘虏了印军 3968 人。在战斗中,解放军歼敌人数跟自身伤亡人数的比例竟然达到了 3.7:1 。

自卫反击的目的达成以后,在 1962 年 11 月 22 日零时,中国军队按照毛主席的指令,于中印边界整个战线停止了开火。

为了体现诚意,就连在战争开始前实际控制线的麦克马洪线那里,我们都接着往后撤了 20 公里,跟印军不再接触。

尼赫鲁是印度独立后第一任总理,对于历史人物及相关事件的评价需要基于客观、准确和尊重的原则。