米-24武装直升机,这个名字对于军事爱好者来说并不陌生。作为苏联研制的第一种重型武装直升机,它自诞生之日起就注定要踏上硝烟弥漫的战场。从冷战时期到后冷战时代,米-24参加了三十多场战争和地区冲突,至今仍在俄乌战场上展现着它的钢铁雄姿。

上世纪九十年代,急需武装直升机的中国曾有机会近距离接触这款当时世界顶尖的武装直升机。巴基斯坦向中国提供了一架米-24,然而,中国科研人员在对其进行了详细的了解和研究后,最终放弃了仿制和购买的计划。

米-24的故事始于1969年的首飞。它的设计理念与西方直升机截然不同,很大程度上借鉴了米-8运输直升机的设计,被赋予了「飞行步兵战车」的使命。为了实现运送士兵的目标,米-24设计了一个可以容纳八名士兵的机舱。

最初的米-24A型武装直升机采用并列双座座舱布局,但这种设计导致飞行员视野狭窄,在实际使用中受到了诟病。为此,米里设计局将其改进为串列双座座舱,并结合米-24B上试验过的成熟武器系统,最终打造出了堪称经典的米-24D武装直升机,工程代号246。

米-24D与美国「黑鹰」直升机同属十吨级,但它的最大起飞重量达到了11.8吨,比「黑鹰」重了1.8吨。强大的动力系统是米-24D的一大亮点,其搭载的两台TV3-117涡轴发动机总功率高达4400马力,超过「黑鹰」直升机400马力。

1972年6月,两架由米-24A改装而来的米-24D原型机完成了改造,并开始了长达两年的试飞。1974年,米-24D正式投入量产,前后共生产了350架。这款被北约称为「雌鹿」的钢铁巨兽很快便迎来了它的实战考验——阿富汗战争。

战争初期,苏联向阿富汗政府军提供了一批米-24A和米-25武装直升机,用于打击反政府游击队,但实战表明,面对地面防空火力的威胁,米-24显得十分脆弱。1979年12月,苏军大举入侵阿富汗,面对神出鬼没的游击队,米-24快速反应能力成为苏军重要的空中支援力量。

在阿富汗的崇山峻岭间,米-24展现出了它多样的作战能力。它不仅可以打击固定目标,还能对临时目标进行攻击。从师级、旅级到营级,苏军的各级地面部队都需要米-24的空中支援。

为了减少损失和提高作战效率,苏军不断摸索着米-24的使用方式,从最初的单机行动逐渐演变为双机编队、四机编队甚至八机编队。

苏军通常会采取先用重炮和攻击机对目标区域进行火力覆盖,然后米-24直升机迅速跟进,在敌人尚未组织起有效抵抗之前,以双机为一组,保持1200米到1500米的间隔,对目标实施持续的火力打击。

完成打击任务后,直升机群会迅速爬升并向不同方向散开,其他米-24则随时准备接替弹药耗尽的队友,继续执行任务。

为了有效清除游击队,米-24还承担起了巡逻和清剿的任务。它们通常以双机编队,保持600米到800米的间隔,在重点区域上空1500米到1700米的高度进行巡逻。一旦发现可疑目标,米-24会先进行警告射击,然后引导地面部队进行检查。

由于阿富汗游击队经常利用夜色的掩护活动,米-24也会在夜间沿公路或山间小路飞行,利用自身优势对游击队目标进行打击。

除了提供火力支援,米-24还肩负着运送空降兵的任务。凭借着比米-8TV和米-8MTV-2运输直升机更强大的装甲防护,米-24能够将突击队员安全地运送到敌人后方纵深地带,执行渗透和突袭任务。

不过,由于米-24本身的重量较大,在搭载四名空降兵和必要的武器弹药后,机动性会受到一定影响,因此需要拆除部分座椅和装甲板,减少油量和武器负荷,才能更好地完成任务。

在阿富汗战争中,苏军的后勤补给线经常遭到游击队的袭击,为了保障后勤运输安全,米-24承担起了护航的任务。米-24通常会以150公里到170公里的速度,在车队上空蛇形飞行巡逻,一旦发现游击队的埋伏,便会迅速迂回到侧翼发动攻击。

然而,由于米-24的油耗较大,每小时高达725公斤,续航时间有限,无法提供不间断的空中护航。为此,苏军不得不每隔一段距离就设置一个停机坪,供米-24补充燃料和更换飞行员。

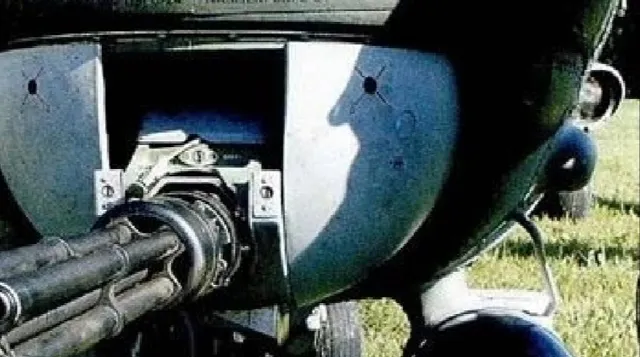

米-24的强大火力主要来自其配备的12.7毫米四管机枪和火箭发射巢。这款机枪每分钟可以倾泻数千发子弹,形成一道密集的火线,足以将汽车撕成碎片。但由于结构复杂。

该机枪在连续射击400发后就会因为枪管过热而需要冷却15到20分钟,否则容易发生炸膛事故。为了弥补这一缺陷,米-24还装备了CSh-2-30K型航炮,这款航炮精度较高,威力强劲,但发射时会产生巨大的后坐力,因此需要低速射击以保持飞行稳定。

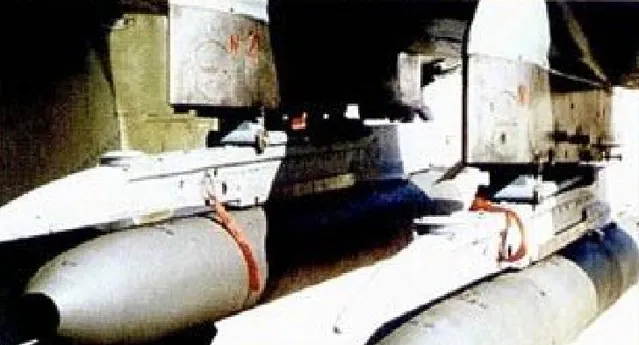

米-24的短翼上设置了六个挂点,通常挂载四个UB-32A型57毫米火箭发射巢或B-8V20型80毫米火箭发射巢,可以携带128枚S-5型57毫米无控火箭弹或80枚S-8型80毫米无控火箭弹。

此外,米-24还可以挂载炸弹等武器,其中最常用的S-5型57毫米无控火箭弹虽然威力较小,但胜在库存充足,在激烈的战斗中能够满足持续作战的需求。

为了增强打击效果,米-24还配备了S-8型80毫米无控火箭弹、S-24、S-25、S-13等大口径火箭弹,其中S-24大型无控火箭弹的弹头重量高达123公斤,威力巨大,可以在目标上空形成数千枚碎片,对目标造成毁灭性打击。

除了无控火箭弹,米-24还可以挂载反坦克导弹。早期使用的9M17M反坦克导弹采用半自动无线电指令制导,体积庞大,发射准备时间较长,实战效果并不理想。后期换装的9M114反坦克导弹则更加轻便灵活,操作简单,命中精度也更高。

在实战中,米-24通常会先使用火箭弹对目标进行火力压制,然后用机枪进行扫射,最后再低空投放重磅炸弹对目标进行摧毁性打击。

米-24早期型号缺少尾部自卫武器,容易遭到敌人后方袭击。为了弥补这一缺陷,米里设计局在米-24的尾部安装了一挺NSVT型12.7毫米机枪,后来又改为7.62毫米PK通用机枪或RPK轻机枪,由一名机枪手负责操作,用于对后方目标进行火力压制,提高了米-24的战场生存能力。

米-24的装甲防护性能良好,座舱外部覆盖有装甲板,座舱内部还配备了装甲靠背和装甲头枕,前风挡玻璃可以抵挡12.7毫米高射机枪的射击。

米-24的机体结构坚固,许多系统都采用了备份和冗余设计,即使部分系统受损,仍然可以维持飞行。据统计,90%的战损米-24都能够修复并重返战场。

然而,米-24并非没有弱点。它的发动机排气口温度较高,容易成为红外制导导弹的目标。为了降低排气温度,苏军为米-24安装了大型废气/冷空气混合器和水/甲醇喷射系统,但这些措施也带来了动力不足、操控困难等问题。

此外,米-24的座舱视野较差,操作复杂,对飞行员的技术水平要求较高,事故率也相对较高。

对于中国军队而言,米-24的性能虽然强大,但并不完全符合作战需求。它的操作复杂、油耗大、维护成本高等缺点,难以适应中国军队的装备体系。最终,中国选择了自主研发武装直升机的道路,并取得了举世瞩目的成就。