中国近日宣布对航空发动机关键零部件实施出口限制,这一措施宛如一颗石子投进平静的湖面,迅速掀起阵阵涟漪,影响到了多个国家的战机项目。

从印度的光辉战机到美国的F35,再到波兰和印尼的航空项目,几乎没有一个能够幸免于这场突如其来的禁运风暴。究竟是什么原因,使得这场风波引发了如此广泛的震动?

航空发动机的心脏

一个看起来平凡的零件,怎么会让多个国家陷入如此尴尬的局面?

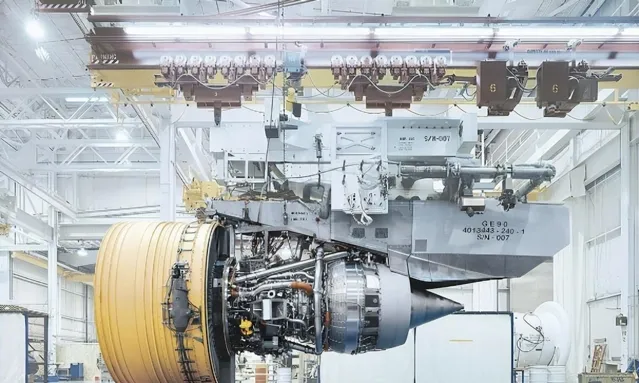

要弄清这场风波的前因后果,我们首先得关注一个看似微不足道的部件——涡轮叶片。别看它体积小,实际上,它才是航空发动机的核心所在!

试想一下,这片小叶子不仅要在上千度的高温中运行,还得承受数十吨的拉力,并且每分钟要以数万次的速度疯狂旋转,这样的条件,哪里是普通零件能够承受的?

要制造这样一片叶子,必须依赖尖端的材料科学、精密的制造技术以及丰富的工程经验。说到这里,你可能会好奇:中国是如何实现这一壮举的呢?

事情要从上世纪说起。那时中国在这一领域还完全是个外行。然而,功夫不负有心人,经过数十年的不懈奋斗,中国终于在这个领域取得了令人瞩目的飞跃。

然而,中国的技术进步并未就此停滞。近年来,在增材制造领域,中国取得了显著的成就。这项技术已被用于涡轮叶片的生产,不仅大幅提升了生产效率,还极大地改善了产品的性能。

提到这里,你或许会好奇,既然中国技术如此强大,为什么还能对其他国家产生如此深远的影响?这就涉及到全球航空产业链的复杂性问题了。

制造一架飞机,尤其是先进的战斗机,绝非单靠一个国家能够独立完成。即使是像美国这样的航空强国,也必须依赖全球供应链的支持。

涡轮叶片作为发动机的核心部件,在整个供应链中起着举足轻重的作用。中国的禁运决定,犹如从这台复杂机器中抽走了一个关键齿轮。

如果没有这个齿轮,整台机器就无法顺利运行。这也正是为什么一个看似微不足道的决定,竟会引发如此深远的连锁反应。

多国战机项目的滑铁卢

提到这场风波的影响,恐怕印度军方都要气得跳脚了,他们引以为傲的光辉战机项目如今面临着不小的麻烦。

印度投入了巨额资金和大量精力,费尽心思终于将光辉战机研发出来,眼看即将进入量产阶段,却因发动机问题陷入了困境!

这款战机原本采用的是美国的F404发动机,而其中最关键的部件——涡轮叶片,是从中国进口的。如今禁令一出,整个生产线立刻陷入了停滞。

印度军方如今恐怕是欲哭无泪,原本寄希望于这批战机来增强空军力量,结果却出了大问题,不仅生产计划化为泡影,连国家的自信心也因此受挫。

这就是所谓「万国造」的弊端,关键时刻总是靠不住。然而,印度并非唯一的受害者,波兰和印尼的现状同样不容乐观。

波兰前不久刚从韩国采购了一批FA-50教练攻击机,原本兴奋地等待着交付,没想到收到的飞机与预期相差甚远。

发动机、雷达和电子战系统这些关键组件都没有安装,原因正是因为其中许多部件包含了中国制造的零件,而这些零件目前无法获得。

印尼的情况更为惨烈,他们本与韩国合作开展第五代战机项目,双方洽谈顺利,眼看项目即将启动,结果禁令一出,整个计划立即陷入停滞。

即使是作为航空强国的美国也未能幸免,他们引以为豪的F35战斗机,号称全球最先进,如今同样面临困境。由于缺少中国产的零部件,F35的生产量已大幅下降。

这件事可让五角大楼的将军们焦急得挠破了头,没想到一个小小的零件,竟能让如此多国家的航空项目陷入困局,不禁让人联想到蝴蝶效应:一只蝴蝶轻轻扇动翅膀,可能引发遥远地方的一场风暴。

此次涡轮叶片的禁运犹如一只振翅的蝴蝶,掀起了全球航空业的风暴。然而,各国在这种困境面前绝不会束手待毙。

国际航空市场将作出怎样的反应?各国又将以何种方式应对这一挑战?这场风波将为全球航空业带来怎样的变革呢?

国际航空市场的震荡与应对

在这场突如其来的禁运风暴面前,国际航空市场如同惊涛骇浪,各国政府和航空公司纷纷加紧寻找应对策略,生怕自己的航空项目会成为下一个失败的典范。

西方国家的反应尤为强烈,美国的分析人士显然无法淡定,他们原以为凭借自身的技术和资金优势,可以轻而易举地应对中国的挑战。

然而,如今看来,他们可能低估了中国发展的速度和战略。有专家甚至发出警告,称如果无法找到替代方案,西方国家的航空工业可能将面临零部件严重短缺的风险。

欧洲各国也不甘落后,据悉,欧洲航空防务与航天公司正在紧急评估供应链风险,担忧如果局势进一步恶化,可能会对民用客机的生产进度产生影响。

这场风波的影响范围远不止于军用飞机,国际航空展会上的讨论同样异常热烈。

原本应是谈笑风生、展示新技术的展台,如今却成了各国代表焦急商讨应对策略的地方。有人提议强化国际合作,有人倡导加速本土研发,也有人主张寻找替代供应商。

这真是八仙过海,各显神通。不过,话说得容易,做起来却没那么简单。像涡轮叶片这种高精度、高技术的零件,岂是随便就能找到的?

即便找到了,质量是否有保障,价格会不会猛涨?

然而,正如俗话所言,有压力才有动力。这场风波也增强了各国加快本土航空发动机研发的决心。

印度宣布将加大对国产卡夫里发动机的投资,韩国同样表态将加速自主发动机的研发步伐,甚至一向依赖进口的东南亚国家也开始重视本国航空工业的发展。

这场风波虽给全球航空业带来了不小的冲击,但也促使各国重新审视各自的航空工业政策,使人们意识到,在这个相互依赖的世界中,过度依赖单一供应来源的风险何其巨大。

面对这样的局势,中国是如何看待的?作为这场风波的发端者,中国的航空产业未来又将走向何方?

让我们把目光投向中国,探讨这一航空强国未来的发展路径。

中国航空产业的崛起与未来

提到中国的航空产业,真是令人感慨良多。还记得几年前,中国在航空发动机领域还只能追随他人,关键技术全靠进口。然而,如今的局面却发生了翻天覆地的变化。

中国在航空发动机技术领域的进展可谓迅猛,如今已经具备自主研发与制造先进涡扇发动机的能力。这并非简单的尝试,而是真正意义上的技术飞跃。

从涡轮叶片到整机集成,中国的航空发动机技术正在各个方面快速追赶,而这一进步离不开中国政府的全力支持。

据传,中国政府已将航空发动机视为重点发展项目,投入了大量的资金与人力资源。不仅如此,政府还积极鼓励产学研的协同合作,推动整个产业链的升级。这一切并非一蹴而就,而是长期战略布局的成果。

然而,中国并未停滞不前。在加强自主研发的同时,中国还积极寻求国际合作。中国的航空企业不仅与全球同行开展技术交流,还积极参与国际标准的制定。

这种开放的态度不仅推动了技术的进步,也促进了国际间的信任。然而,前路依然漫长。虽然已经取得了显著的成就,但中国的航空产业仍需继续前行,任重而道远。

尤其是在某些核心技术方面,仍需进一步努力。然而,从当前的发展趋势来看,中国航空产业的前景无疑充满着希望。

有专家预测,中国有望在不远的未来成为全球主要的航空发动机供应国之一。这一预测并非毫无根据,而是建立在中国在该领域的迅猛发展和巨大潜力之上。

当然,发展是一方面,如何在国际市场上站稳脚跟则是另一方面。面对日益加剧的国际竞争,中国航空产业在品质、服务和成本等多方面仍需进一步提升。然而,从当前的趋势来看,中国航空产业的未来发展无疑令人充满期待。

结语:

回顾这场因中国航空发动机禁运引发的全球航空业动荡,我们清楚地看到,在这个高度全球化的时代,任何一个国家的决策都可能对全球产业链造成深远的影响。

危机常常蕴含着机会,这场动荡推动了各国反思其航空工业政策,加快了技术创新的步伐,并推动了产业的升级与发展。

未来的航空业发展不应是零和游戏,而应追求合作共赢。只有通过国际间的合作与技术交流,才能共同推动全球航空业朝着更高、更远的目标前进。