挺多的,本文用万字长文,来谈四个问题:

一、所谓「天朝上国」

二、所谓「黄种人」

三、所谓「得国之正」

四、所谓「朱元璋继承的抗元遗志」

这四个问题不能说是错的,因为历史问题没那么简单的对错,只能说存在很大的疑问。

一、所谓「天朝上国」

我们看着二十四史中的「蛮夷」恭顺到近乎自贬国书常常会自豪万分,认为果然蛮夷慕我中华、自认臣妾。

其实,记录在正史中的国书往往不是直接来源于对方的宫廷,而是直接来源于本国「舌人」的翻译(和现在申请大学的套磁很像),翻译者即叛徒,「蛮夷」之人也不知道自己的国书被翻译成什么样子了,中华之人也不知国书本来长什么样子,于是,在翻译的欺骗中,大家皆大欢喜。

在阅读中国古代文献时,常常会有一种困惑:周边小国那么多言辞卑顺、自号臣妾的国书,他们真的自认为是华夏之国的化外之民、蛮夷属国?

很多时候我会告诉自己,至少在东亚儒家文化圈,有且唯有中国这么一个超级大国,作为上国之臣,他们甘之如饴。在中国的典籍中,一切妄尊自大的附属国,都是被嘲讽的对象。例如【史记·西南夷列传】中的「夜郎自大」,再例如【隋书·东夷传】中那倭国国王不知所谓的「日出处天子」。

在我们的典籍中,仿佛

才是真正理所应当的事。

事实真的如此么?

可能并不是,因为翻译者即叛徒,很多时候,我们看到记载于正史中「附属国」们以臣妾和化外之民自居的国书,其实只是我国的翻译者将原文翻译改写成符合中国「蛮夷事华夏」之礼的成果。

在葡萄牙接触大明王朝时,所谓的国书,只是中国「舌人」(也可以看做中介)写的有着固定格式的套磁话术,葡萄牙人甚至不知道里面的内容是什么,便拿去提交;中国官员看着言辞恭顺的国书,欣然放行:

当费尔隆·伯列士到达中国的港口,命舌人(lingua)们撰写信函称大船长到来并携有遣往中国国王的使臣。舌人们按当地的习惯撰写,如下:「 大船长和使臣奉佛郎机人(Fanges)之王的命令,携贡礼(pareas)来到中华(Cinha)的国土;前来按照习惯向世界之主神子(Senhor do Mundo Filho de Deos)请求印信,向他臣服。 」按照习惯,因这封信我们被接受登陆。这是他们撰写信函的内容,没有让费尔隆·伯列士得知,他也没有时间知晓;仅舌人说信函已按惯例写好,及其中所说的内容。 【广州葡囚书简】如果我们拿着「世界之子」「臣服」的国书,去论证古代的万方慕华,可能就受了翻译者这个叛徒的欺骗。

这种「中介」对于双方的欺骗并不是特例,应该来说是一种业内潜规则。在清朝礼亲王昭梿的【啸亭杂录】中记载了一份缅甸国王莽达拉给大清乾隆皇帝的奏书,其词云:

缅甸国王莽达拉谨奏:圣朝统御中外,九服承流。如日月经躔,阳春煦物,无有远近(迩),群乐甄陶。至我皇上,德隆三极(级)。道总百王,洋溢声名,万邦率服。缅甸近在边徼,河清海晏,物阜民和,知中国之有圣人。臣等愿充外藩,备物(修诚)致贡。祈准起程,由滇赴京。仰觐天颜。钦(敬)聆谕旨。这个范式,非常符合我们一贯的华夏—蛮夷认知的。可是据法国国家科学研究中心的白诗薇研究员写的,题名为「赠送给乾隆母亲的缅甸大象——国立故宫博物院现藏缅甸银表的研究」中对于缅甸原文的翻译,这份缅甸银表上的表文,不是称臣,而是平等建交:

统治所有张伞盖的西方大国国王,也是生命之主的皇帝与南宫皇后告知 。(皇帝)委任并派遣使节到皇兄日东王的国都。在东方的锡新、耿马、猛康,在南方的大洋附近,在西方的大洋附近,在北方的大洋附近,在任何时间两国之间都没有发生往来,其他城镇也没有被达到。这是大国之间、皇帝之间(的事)。两位国王没有相互致意。以前,生命之主日出王亲善地派遣使节到日东王的国都 ,皇兄日东王也派遣永历王到阿瓦。当永历王到跟前来时,他得到亲善的款待。(日出王)也派遣了到日东王国的使节,珠宝金城委任并派遣使节之后,外交上互不来往时间长达一百五十多年。 皇兄日东王也好,皇弟日出王也好,都没有派遣使节,没有往来。皇兄日东王真有威德。因为(皇兄日东王)的威德和权力有如向四大部洲发光的月亮,所以四大部洲和四方(的民众)到来瞻仰。皇弟日出王的国与皇兄日东王的国没有被大洋相隔,两国有如一条水,一块土。皇兄日东王有威德,所以被派遣的人都能到达。阿瓦皇帝争取(?)蒲甘、猛白、普坎、东吁、马达班、汉达瓦底、勃固、沙廉、土瓦、直更、清迈、戛里、纵徒、木邦诸国后,同十四国王一起派遣银土司吴尚贤到皇兄日东王(的国都)。因为(日出王派遣的)使节,(路途不熟)不能到达,所以金叶书信和诸多礼物由银土司吴尚贤接收并照料运送。银土司向大理侯禀告,大理侯迆西道与吴尚贤(向猛车侯)禀告,猛车侯向日东王上奏。日出王与南宫皇后亲善地赠送两只大象、两卷绒布和一匹棉布给日东王皇太后。缅甸国王自称日出王,将乾隆成为王兄日东王。还有一个比较有意思的点,也就是南明永历皇帝受辱缅甸的「咒水之难」,在这位缅甸国王的错乱记忆中,似乎永历只是一位大清的王,并且他得到了亲切的款待。

类似的事情,茅海建的很多文章尤细致讲述。

同时,不仅外国递交给中国国王的文书是被「再创造」过的,中国国王给外国国王的国书,同样如此。乾隆给英吉利国王充满傲慢的信件,在民国八年(1919)上海广益书局印行的【满清十三朝秘史•卷四•外交】里记载为:

上敕谕吉利国王:尔远慕声教、向化维殷。……朕鉴尔国王恭顺之诚,令大臣带领使臣等瞻观……天朝物产丰盈,无所不有。原不籍外夷货物以通有无。特因天朝茶叶磁器丝斤,为西洋各国及尔国必需之物,是以加恩体恤在澳门天设洋行,俾得日用有资,并沾余润……天朝加惠远人,抚育四夷之道,且天朝统驭万国……但在国外,这段话在【停滞的帝国】第四十六章里是这样的:

咨尔国王远在重洋,倾心教化……。具见尔国王恭顺之诚,深为嘉许……天朝抚有四海,惟励精图治,办理政务……可见,历史上所谓的「臣等愿充外藩,备物(修诚)致贡」,有可能只是翻译者在其中利用信息(语言)差进行的一番翻译即叛徒的改写,从而取得双方都满意的结果。 [1]

二、所谓「黄种人」

「黄种人」是一个相当典型的由「他者偏见」内化为「自我认同」的概念。在十六世纪,欧洲人对于中华帝国人的认识基本是「皮肤白皙」,而从十八世纪开始,随着「欧洲中心论」的逐渐喧嚣,代表着落后与原始的「远东」地区,其肤色不再被认为与白种人一致,而代之以「黄色」。

笼统地说(当然只是就奇迈可所要论述的方向而言),西方传统中白色代表着神圣、纯洁、智慧和高贵,黑色象征着邪恶、污贱、死亡和野蛮,黄色则意味着不洁、低俗、病态与恐怖。罗新在【有所不为的反叛者】一书的「世上本无黄种人——读奇迈可【成为黄种人】」中,对于「黄种人」认识概念的变迁有比较系统的论述。在此,我不想鹦鹉学舌。同样的,由于「成为黄种人」的论述涉及到人种分类学、体质人类学等领域,我也不想就这一问题进行深入探讨。

我只想做一个很小的、不涉及政治的「知识考古」:

在十八世纪之前的欧洲人或者阿拉伯人眼中,中国人及它的邻居们是什么肤色?

回历237年(851-852)成书的【中国印度闻见录】,是中世纪阿拉伯人所著最早关于中国和印度的旅游记,其中记载蒙舍(Mūja,即南诏)王国:

他们是白人,衣服类中国,产大量麝香……其地所产之麝香质量最佳且疗效极佳。苏莱曼,【公元九世纪阿拉伯人及波斯人之印度中国游记】 [2] :

海洋之另一边,和中国连接的部分是新罗半岛,岛民为白色人种,与中国王室相处和睦,并声称说,假如他们不向中国王纳贡,上天就不会在其国土上降雨。公元1504年,一份当时的意大利报道提及,安东尼奥·德·萨尔达聂舰队中这一年驶往印度的一艘舰上的船员,在奎隆遇到一些白人,他们国土上的人叫做Chins(注:即中国人)。 [3]

1505年,葡萄牙国王唐·曼内奥给天主教诸王写了一封信长信,信中如此描述他所认识的大中华帝国:

他们有许多大国王,这些都服从一个统治者,而且都是白色人,头发深褐色,居住在城寨中,该地方叫做Malchina(注:摩柯支那,即大中国)。1517年作为葡萄牙使节出使大明朝的多默·皮列士,在其著作【东方志】中描述了被他们称之为「Tabencos」或者「Taybin」(注:即大明)的帝国中的人民:

中国国王是一个异教徒,拥有大片国土和很多百姓。中国人是白人,和我们一样白。她们像寒冷地方的女人一样喝酒……她们和我们一样白,有的眼睛小,有的大,鼻子如常。

1585年,【中国大帝国史】出版,立即轰动欧洲。作者为西班牙人门多萨,他虽然没有到过中国本土,但是通过综合以往各种关于中国的记载,以其学者的眼光、诗人的文笔,写成了这一本关于中国大帝国的百科全书式史书,成为了18世纪前西方关于中国最为杰出的研究,先后被译成拉丁文、意大利文、英文、法文、德文、葡萄牙文以及荷兰文等多种文字,共发行四十六版。

在这部十八世纪前西方最典型的著作中,「白色的皮肤」依旧是西方人眼中的中国人,乃至远东人的典型形象之一。例如:

帝国内地各省份的人则肤色白皙,越在寒冷的地方的人肤色越白。广东省地处热带,当地人皮肤黝黑,但内地人和德国、意大利以及西班牙人一样,肤色白里透红,有些人肤色稍深些。

同样的,中国周边的国家,其国人的皮肤也是白皙的:

中国西部有一白人的大帝国,帝国的另一端是波斯,该帝国名叫契丹,国内有基督徒居住,国王名叫马努埃尔。交趾支那人皮肤白皙,穿着与中国人一样。妇女贤淑,羞涩,衣服奇特但很典雅,男人发长且蓬松,并经过仔细梳理。(注:即越南)

由以上资料可以发现,在十八世纪以前,「白种人」似乎更能代表「他者」眼中的中国人,因为他们认为大中华帝国的人民与自己一样,有很高的文明及文化,属于文明人。

中国人对于「黄种人」话语的欢迎其实也是情有可原的,五行之中黄「土」居中、人文始祖为黄帝、帝王尚黄等等。

由「白种人」到「黄种人」,其实都是他者之眼。在中国古人的眼中,也是自认为皮肤白皙的,例如曾经跟随郑和四下西洋的费信,在其【星槎胜览】中便对东南亚人与中国人做了肤色上的区分:

身肤黑漆,间有白者,唐人种也。「如何成为黄种人?」也许比「是否为黄种人?」的追问来得更有意义。就如福柯告诉我们的那样,在现代文明飞速发展的今天,有了强大的社会机器的加入,各色流行价值观的灌输,「我是谁」成了一个「伪命题」, 思考「我是怎么变成今天这个样子的」,反而才能让人看清楚外界力量施加于自身之后,导致的种种改变 。

三、所谓「得国最正」

一个国家得国的正与不正,就像小姐姐刚割的双眼皮,刚开始会担心会不会割得不好,然后男朋友说:哪里会,特别好。然后自己照花前后镜之后也开始自我陶醉,简直太正了,像天生的一样;到最后镜子照多了,会感觉哪里是像天生的,简直比天生的还美,巧夺天工。其实所有割过的双眼皮都是能看出来的,只是皇帝新衣没人揭破罢了。

得国最正者,唯汉与明。这句话通过明清史大家孟森先生在【明史讲义】中的反复阐发,在历史学界变得尽人皆知。其实这句话不是孟森的原创,这句话在明初就已经出现,并且经过了明末的进一步极端,成为了「得国最正者,唯我大明」;然后一直影响到清朝,康熙帝即「得天下之正莫如我朝」;再到孟森这里,作为反满意识的体现,进一步阐发。一句话,九个字,其作为话术的流变史,串起来就是明清五百年。因此在这里做一个知识考古,探讨明、清「得国之正」概念的五百年话术流变史。

1、乞丐皇帝朱元璋的尴尬开国

孟森在【明史讲义】中有句话很有名:

得国正者,唯汉与明。这句话不是孟森原创,而是借鉴的宋濂在洪武七年所撰【〈大明日历〉序】中的一段话:

然(朱元璋)挺生于南服,而致一统华夷之盛,自天开地辟以来,惟皇上为然,其功高万古,一也;元季绎骚,奋起于民间以图自全,初无黄屋左纛之念,继悯生民涂炭,始取土地群雄之手而安辑之, 较之于古如汉高帝,其得国之正,二也 。古人的「得国之正」和我们现在概念里的「得国之正」内涵完全不同。我们现在赞汉高帝和朱元璋出身草莽而得天下,是站在吴晗所谓的农民阶级和地主阶级斗争胜利的马克思主义史观的角度;而宋濂赞汉高帝和朱元璋出身草莽而得天下,是站在他们不受「弑,臣杀君也」的儒家思想的指责。从古到今,无论是周武王、唐高祖还是宋太宗,都是很典型的「弑」者。而汉高祖和朱元璋出身草莽,并非帝王之臣,自然不能谈「弑,臣杀君也」。宋濂将他们的称帝的动机形容为「奋起于民间以图自全,初无黄屋左纛之念,继悯生民涂炭,始取土地群雄之手而安辑之」,也就是说,我是农民的孩子,怎么能当皇帝呢?但是众人都说了,皇天上帝已经决定了,就由你来当这个皇帝,我也没有办法,只能勉为其难了。

宋濂之所以要在洪武七年义正言辞的提出「 较之于古如汉高帝,其得国之正,二也 」,是为了解决新生明朝的认同危机,其大环境是绝大多数元末知识分子并不认同明朝得天下的正当性,认为朱元璋取天下非其道,就像朱元璋自己在【大诰三编·秀才剁指第十】中所说的那样:

朕知伯启心怀忿怒,将以为朕取天下非其道也。和我们现在的想象不同,古人并不认为从最底层得到天下是多么正当的事情,特别是掌握文化制高点的士大夫阶级,对于草莽起家的朱元璋并不认同,认为其「取天下非其道」。

元亡之后,无数士大夫以或者激烈或者隐晦的方式反抗明朝的统治,上述剁指的伯启只是其中之一。在北方韩宋和南方徐宋皆以恢复汉人统治为口号进行抗明起义时,传统汉人士大夫的态度是期望元朝政府早日扑灭这些草寇。

以后来被朱元璋封为诚意伯、后世又被无数小说演绎为灭元第一功臣的刘基为例,在起义军刚刚起事时,刘基在【送高则诚南征】一诗中直斥起义军为谷中之草,必须尽快除之:

牧羊必除狼,种谷当去草;凯歌奏大廷,天子长寿考。

在起义军势力渐长,又在【感兴诗】鼓励元朝诸将效仿唐朝灭黄巢事:

摩崖可勒中兴颂,努力诸公佐有唐。将元朝与有唐并列,比朱元璋等辈为黄巢。可见,在当时士大夫心中,以「日月重开大宋天」为口号的起义军,和黄巢之流并没有什么不同。在杨讷先生的【刘基事迹考】中,有更详细的叙述。

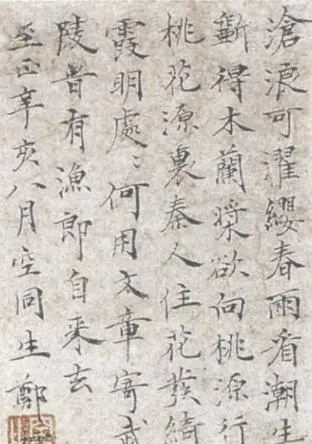

因此,在朱元璋建立明朝之后,士大夫依旧将其作为黄巢之辈看待,面对朱元璋的征用,有以死明志者,有剁指明志者,亦有在诗词书画中表达对新政权不满者。例如旅顺博物馆有一副元朝人盛著所作的【沧浪独钓图】

这幅画本身没什么特别之处,所描绘的也只是中国文人画中很常规的归隐之趣。但是它右上角的题画诗却十分有趣:

有趣之处一:诗以「沧浪可涤缨」开头,表达对于现实政权的不满;

有趣之处二:作者为「空同生郑樗」,郑樗全真教弟子,亦为【富春山居图】的作者黄公望之师弟,而【富春山居图】中黄公望自题的「 至正七年,仆归富春山居,无用师偕往 」中的无用师,即为郑樗。而【富春山居图】被烧成两段之后,后段则被称为【无用师卷】;

有趣之处三:题画诗的时间写为「至正辛亥八月」(1371年),而元朝至正年号早在丁末年(1367年)就已经结束,1368年即为洪武元年。因此,此处的「至正辛亥八月」应为「洪武四年八月」。

此处郑樗依旧使用元朝年号,且全诗都流露出希望能够找到世外桃源之期望,对于明朝的不满之处,溢于言表。

钱穆在【中国学识思想史论丛·六】「读明初开国诸臣诗文集」一文中提到:

明祖开国,虽曰复汉唐之旧统,光华夏之文物,后人重其为民族革命,然在当时文学从龙诸臣,意想似殊不然。明太祖开国之后,其实文人普遍怀念元朝,而不满新建立的明朝。此 【沧浪独钓图】上的郑樗题画诗,可以算是「以图证史」的一个典型例子。

由此可见,在开国之初,一般知识分子对于新政权的认同并不高,远远不是我们后世所想像的大声欢呼「得国正者,唯汉与明」。因此,解决明朝开国的认同危机就成了朱元璋及其文臣们的当务之急。

在这个时候,对于刚割完双眼皮的明朝,朱元璋开始自问:会不会割的不好?幸好有暖男宋濂,告诉朱元璋:怎么会不好呢?简直和那个传说中的大美女汉朝的眼睛一样好看。

于是朱元璋满意的笑了。

2、我朱元璋和刘邦是老乡

明朝的塑造认同主要从两个方面,一方面是风俗礼仪上恢复汉家之风(关于这一点,张佳博士的新书【新天下之化】有相当精彩的阐述,值得一读再读),一方面是塑造草莽得天下的正当性。

中国历史上,有且仅有两人起于草莽、终于皇帝,那就是汉高祖刘邦和明太祖朱元璋。因此,塑造和汉高祖刘邦的关系,成为了朱元璋及其后继者永乐的必然选择。

首先,将朱元璋的家乡和刘邦的家乡沛县建立起联系。在早期朱元璋的对其家族的自述中,相当质朴,并不和伟大人物扯上任何关系。无论是下限到龙凤九年(1363)、朱元璋亲自撰写的【朱氏世德碑】,还是洪武十一年(1378)朱元璋认为再立的【御制皇陵碑】,都相当坦率的承认本家朱氏出自金陵句容朱家巷通德乡,也不是什么显赫望族,而是以「服勤农业」起家。

一副我是农民我骄傲淳朴作风,我很喜欢。

但是,到了永乐朝编撰的【明太祖实录】时,这种朴素的表达消失了,不仅和传说中的颛顼攀上了亲戚,而且还将朱元璋御口钦定的世居金陵句容,改为了世居沛国(刘邦的老家),后来有一支迁到了金陵句容朱家巷,并且世代都是豪富之家:

大明太祖圣神文武钦明启运俊德成功统天大孝高皇帝,姓朱氏,讳元璋,字国瑞,濠之钟离东乡人也。其先帝颛顼之后,周武王封其苗裔于邾。春秋时子孙去邑为朱氏, 世居沛国相县 ;其后有徙居句容者, 世为大族 ,人号其里为「朱家巷」。这段话有两点需要注意:

一、「 世居沛国相县 」,也就是说到了永乐朝,朱元璋已经和刘邦成了老乡,这是对宋濂「 较之于古如汉高帝,其得国之正,二也 」的进一步阐发,从取天下的相似性具体到了家乡的一致性,完成了对于明朝反蛮夷之礼仪、塑汉家之衣冠的溯源性建构,以此获得「得天下」的正当性;

二、「 世为大族 」,孟森在对自己「得国正者,唯汉与明」作解释的时候,提到了汉高祖和明太祖不同于以往帝王的伟大之处,其中很重要的一条就是「 匹夫起事,无凭借威柄之嫌 」,也就是说朱元璋和汉高祖都是一介草民起事,能力以外的资本为零。但是很明显,这只是后世人根据自己的「背景书」进行的一厢情愿的建构,无论是朱元璋还是后来的宋濂,都从来没有把自己草民的身份作为得到天下合法性的依据。反而,到了【明太祖实录】中,世代务农的朱元璋家族摇身一变,成为了「 世为大族 」,主动抛弃了自己光荣的草民身份。

而这种对于朱元璋开国的拔高,到了嘉靖朝之后,随着外部异族危机的越来越大,推翻异族元朝统治的朱元璋,被再次无限拔高,直接抛下了他费了好大劲才攀上的「老乡」刘邦,成为了千古一帝:

独我太祖高皇帝起自宇内风烟之中,迅扫胡腥,再开天地。故宋龙门颂其功高万古,得国之正,则所以上承唐虞三代以来之正统者, 惟我明而已。以此方之,则谓汉、唐、宋皆闰位可也 」。[徐奋鹏:【徐笔峒先生文集】卷八【古今正统辨】,北京大学图书馆藏明刻本,叶4a—4b。]不仅挫宋巨唐被明朝人放进了闰位(和正位相对,表示得天下不正),而且连作为汉人缔造者的汉高祖,也被放进了垃圾堆,直接被宣称为「 皆闰位可也 」。简而言之一句话,「得国之正, 惟我明而已」。

到了这里,照花前后镜的明朝不仅觉得自己的双眼皮割得丝毫不做作,而且是古往今来最好看的双眼皮,连那个绝世大美女汉朝的眼睛都比不上自己的。

3、「得国之正」,一个话术的历史累积

至此,从朱元璋的「 将以为朕取天下非其道也 」,到宋濂的「 较之于古如汉高帝,其得国之正,二也 」,再到徐奋鹏的「 得国之正,则所以上承唐虞三代以来之正统者,惟我明而已 」,时间越后,明朝的得国被拔得越高,这正是顾颉刚「古史累积学说」在「得国之正」这个概念的很好提现。明朝前无古人的「得国之正」,通过历史累积,最终达到了无与匹之的地步。

这一套「得国之正」的话术,到了清朝康熙帝,再次达到了高潮。

如果说「 得国之正,惟我明而已 」,还只是明朝知识分子的自我陶醉,那么到了清朝,当康熙帝说出:

得天下之正者,莫如我朝时,这一套「得国」、「得天下」的话术,就得到了最高掌权者的直接背书,成为了最高政治正确。而伴随着这一句话的背景,恰恰也是清朝在扫平全境之后产生的认同危机。

同时,不止康熙这么不要脸的说过,雍正也说过:

尔等汉官读书稽古,历观前代以来,得天下未有如我本朝之正者。况世祖、圣祖重熙累洽,八十余年厚泽深仁,沦肌浃髓,天下亿万臣民无不坐享升平之福。再同时,不止中国皇帝这么说,越南也这么说,越南后黎朝开国君主黎利表示:

自蓝山而起义,愤北寇以举兵卒能以仁而诛不仁, 以正而伐不正,复我国于明僭之余,取天下于明人之手,迄于一戎大定,四海底清,诞布大诰,以即帝位。 其得天下也,如此甚正。时间仿佛一个轮回,当朱元璋看到开国文人第一的宋濂所写的「 较之于古如汉高帝,其得国之正,二也 」这句天才的建构话术时,肯定露出了满意的微笑;但是他不会想到,几十年后,越南君主便宣称由于「取天下于明人之手」,所以「 其得天下也,如此甚正 」。更不会想到,几百年后会有一个清朝异族政权取代自己的朱家天下,并且从异族皇帝的口中,说出:

得天下之正者,莫如我朝人们总是这样,以为自己的双眼皮一定比史上所有人都好看。

四、所谓「朱元璋从他外公那儿继承抗元遗志」

年幼的朱元璋,经常在油灯下,听母亲讲自己外祖父陈公为了抗击异族侵略、战斗到最后一刻的动人故事。外祖父的抗击异族的英雄故事,深深的打动了朱元璋,在他心中种下了推翻元朝统治、重现汉族荣光的伟大志向。

以上的故事,九分假,一份真。但是裹挟着目前的主流叙事,又因为自身极强的故事性,流传甚广。外祖父是抗元英雄、朱元璋从小敬佩他、于是长大了推翻暴元,这种「九世犹可以复仇乎?虽百世可也」的的武侠故事一般,这不比博人传热血!

可惜,谣言究竟是谣言。今天我想谈三个问题:

1、谣言是如何产生的?

2、真相是什么?

3、进一步的怀疑

1、谣言的产生

「朱元璋接续外祖父遗志矢志抗元」故事之滥觞在如今市面上最流行的两本「朱元璋传」:吴晗的【朱元璋传】与陈梧桐的【朱元璋大传】。

众所周知,公开发行的吴晗【朱元璋传】有三个版本:民国三十八年四月版、民国三十三年七月版以及建国后1965年版。

在前两个版本中,对于这一事件的记载大概都为:

外祖父陈公那一嘴大白胡子,惯常戴上细竹丝箬帽,仰着头,那叩齿念咒的神气,还依稀记得…………那时外祖父在宋朝大将张世杰部下当亲兵,鞑子兵进来,宋朝的地方全被占了,连文丞相都打了败仗,被俘虏过去。张世杰忠心耿耿,和陆丞相保着小皇帝逃到崖山,那年是已卯年(1279)…………外祖父掉在海里,侥幸被人救起,吃了许多苦头才得回家。 为着不肯再替敌人当兵 ,迁居到盱眙津里镇………… 到老年时常含着一泡眼泪说这故事 ,惹得听的人也听一遍哭一遍。「不肯再替敌人当兵」「常含着一泡眼泪说这故事」,描绘的是一个抗击异族的老兵因大势已去、无奈归乡却始终不忘国耻的故事。

有趣的是,在1965年版中对于陈公兵败后之事,吴晗的表述有了细微的改变:

外祖父掉在海里,侥幸被人救起,吃了许多苦头才得回家。 在本地怕又被抓去当兵 ,迁居到盱眙津里镇。由「不肯再替敌人当兵」到「 在本地怕又被抓去当兵 」,可以说是一个一百八十度的转变。「 在本地怕又被抓去当兵 」的内涵非常丰富:

1、「又」代表着上一次在陈世杰军中参加崖山海战,不是自愿,而是被抓了壮丁;

2、陈公迁到盱眙津里镇,压根不是因为什么「不肯再替敌人当兵」这么崇高的意志,而仅仅是符合一切草民「怕被抓去当兵」的小智慧。

应该说,在1965年版的【朱元璋传】中,吴晗的表述虽然隐去了非常多的关键信息,但是总体来说离事件真相比较近了。

但是,谣言总是累积的,吴晗好不容易把谣言扳回了一点。陈梧桐的【朱元璋大传】横空出世,在这本书中,陈公与朱元璋直接对接了起来,细节更加丰富、情节更加热血,如今广为流传的谣言基本成型:

朱元璋时常想起儿时在油灯下听母亲陈氏边纺纱边给他讲的外祖父陈公抗元的故事。五六十年前,朱元璋的外公曾在宋朝大将张世杰手下当过亲兵…………外公也掉在海里,侥幸被人救起,辗转返回了老家。 母亲讲的故事,深深打动了朱元璋。他从心底里佩服外公,盼着有一天能像外公那样拿起长矛大刀,把蒙古、色目贵族斩杀净尽,从此不再受他们的欺凌压榨。前面和吴晗讲的故事基本一样,只不过加了「油灯下,听妈妈讲拿过去的故事」这种更加具化之描写,为了故事的画面感,这种处理是没问题的。

但是最后一句就非常刺激了「 他从心底里佩服外公,盼着有一天能像外公那样拿起长矛大刀,把蒙古、色目贵族斩杀净尽,从此不再受他们的欺凌压榨 」,从吴晗的「 到老年时常含着一泡眼泪说这故事 」到陈梧桐的誓把那异族统治者杀个干干净净,陈公到朱元璋的反抗异族传承,在此终于明确完成了,谣言也在此定型了,进入互联网时代后,这种谣言几乎成为了主流叙事。

但谣言毕竟是谣言。

2、真相是什么?

首先,我们要辨析吴晗和陈梧桐相关表述的史料来源。在1965年版的【朱元璋传】中,对于「外祖父陈公」的描述,标注来源为「【明史】卷三百【外戚陈公传】」,那「外戚陈公传」是怎么记载的呢?

王姓陈氏,世维扬人,不知其讳。当宋季,名隶尺籍伍符中,从大将张世杰扈从祥兴……王惊寤,身已在舟上,见旧所事统领官。 时统领已降于元将 ,元将令来附者辄掷弃水中。 统领怜王,藏之艎板下,日取乾糇从板隙投之,王掬以食。复与王约,以足撼板,王即张口从板隙受浆 。居数日,事泄,彷徨不自安。飓风吹舟,盘旋如转轮,久不能进,元将大恐。统领知王善巫术,遂白而出之。王仰天叩齿,若指麾鬼神状,风涛顿息。元将喜, 因饮食之。至通州,送之登岸。王归维扬,不乐为军伍 ,避去盱眙津里镇,以巫术行。吴晗1965年的叙述没有欺骗,但是有隐瞒,隐瞒的是陈公靠着投降元朝的上司以及元朝将领,才能活一命,而且元将对于陈公还不错,不仅「 因饮食之 」,到通州后,还「 送之登岸 」,并且,很明确的说了「 不乐为军伍 」,全文没有一句提到陈公对于异族之恨,描绘的只是陈公由于神灵保佑而死后余生的故事,因此,到了老年,即使陈公要「忆往昔峥嵘岁月稠」,也绝不是「 常含着一泡眼泪说这故事 」,而是兴高采烈跟孙子们分享自己当年的惊险经历以及自己运气多么好。

当然,我知道很多人会反驳:满清修的【明史】也能信?你脑子是不是秀逗了?

不好意思,我预判了你们的预判。

接下来,我们看【明太祖实录】对此事的记载:

扬王姓陈氏,世为扬州人,宋季从大将军张世杰扈从祥兴帝驻南元。至元己卯春,世杰与元军战,师败,多溺死,王所乘舟亦为风破,幸及岸…………王惊窹,身忽在舟上, 见旧所事统领官,时统领已降于元将 ,元将畏舟重,凡有来附舟,重輙掷弃水中。 统领怜王,亟藏之艎版下,日取乾糇及浆,从版隙潜投饲之 …………王仰天叩齿,俄而风涛恬息, 元将喜,饮食王,复厚赠之,遂得还扬州 。久之,迁居于盱眙津里镇。可以看到,与【明史】的描述大同小异,应该来说,【明史】的叙述还更加详细一些,「 不乐为军伍 」的表述就是【明实录】中所没有的。

但是,我还是会想到有人会说:【明实录】早就被满清修改了,这都能信!!!

不好意思,身经百战见得多的我,依旧预判了你们的预判。

我们直接上溯到该事件最原始的史源,宋濂【大明追崇扬王神道碑铭】中描述陈公的一生为:

王姓陈氏,世为维扬人,不知其讳。当宋之季,名隶尺籍伍符中,从大将张世杰扈从祥兴帝驻南海,至元已卯春,世杰与元兵战,师大溃,士卒多溺死。王舟亦为风所破,幸脱死达岸,与一二同行者累石支破釡煮遗粮以疗饥。已而粮絶,计无所出,同行者曰:我等自分必死,闻髑髅山有死马,共烹食之,纵死亦得为饱鬼,不识可乎?王未及行,疲极,辄昼睡, 梦一白衣人来谓王曰 :汝慎勿食马肉,今夜有舟来,共载也。王以为偶然未之深信。俄又梦如初,至夜将半,梦中髣髴闻橹声 ,有衣紫衣者以杖触王之胯曰 :舟至矣,奈何不起?王惊寤,身忽在舟中,见旧所事统领官。时统领已降于元…… 王仰天叩齿,若指麾鬼神状,风涛顿息。 元将喜,因饮食之。至通州,赉王数巨鱼,送之登岸。 王归惟扬,不乐为军伍 ,避去旴眙津里镇,择地而居,以巫术行。可以看到,【明史】的「不乐为军伍」是参考了这篇原始史料的,不仅仅是剪裁【明实录】而成,这也是为什么我常常说【明史】的编撰水平相当高、大家不要等闲视之的原因。同时,这篇神道碑铭还多了一个「 赉王数巨鱼 」的故事,很明显陈公对于自己这一段惊险经历记得相当清楚,给后辈讲的时候还会绘声绘色的描述:

那个大官对你爸爸我佩服得五体投地,不仅好吃好喝的招待着,到了通州之后还亲自把我送上了岸,还非得送我几条大鱼。你知道那个鱼有多大吗?说出来吓死你个小家伙,它一口就能把你吞下去……这篇朱元璋草稿、宋濂润色的「陈公行状」有三点很关键:

1、用元朝年号。至元已卯春即1279年,此时是南宋小朝廷最后一个年头「祥兴二年」,但在此处,朱元璋用的是元朝年号,而非南宋小朝廷的年号,可见在朱元璋心目中,陈公的故事压根没什么民族主义意义;

2、不避讳对投降元朝上司的感谢,以及元将的馈赠。对于陈公的上司,那位投降了元朝的统领,朱元璋描述的陈公故事里,占有很大篇幅,把统领冒着生命危险两次救陈公性命之事,描写的非常详细,充斥的是感激之情,而且民族主义的指责;

3、全文核心要点是陈公有神明保佑。【大明追崇扬王神道碑铭】的中心思想只有一个,陈公有神明保佑,才能投奔降元的上司,并且获得元将的优待,这说明我大明太祖高皇帝是天生圣人,他的君临天下是上天早就安排好了的。这在「神道碑铭」最后,宋濂叙述完朱元璋的行状了,于是立马总结了中心思想,并且进行了天命所归的升华,要不说别人宋濂怎么是明初第一支笔呢,水平就是高:

今王当患难危急之时,神假梦寐挟之以升舟, 非其精诚上通于天 ,何以致神人之佑而至于斯也?王之群行,其详虽若不可知,举此而推之, 则其积德之深厚断可信矣。惟我扬王,昔隶戎麾。 狞风荡海,粮绝阻饥。天有显相,梦来紫衣。 挟以登舟,神力所持。易死为生,寿跻期颐。 积累深长,未究厥施。乃毓圣女,茂衍皇支。

因此,从朱元璋的角度来看,陈公的故事只是一个老套的「君权神授」之塑造,至于陈梧桐所谓的「他从心底里佩服外公,盼着有一天能像外公那样拿起长矛大刀,把蒙古、色目贵族斩杀净尽,从此不再受他们的欺凌压榨」,相信朱元璋看到后也会很懵:

你在教我做事咩!!!3、进一步的怀疑

再进一步,我颇怀疑以上实际就是朱元璋外公自己出于职业习惯(算命)的口嗨,可能并不是真的。

「朱元璋的外公是崖山海战幸存的残兵」从史源上看是真的,但是除此之外,关于陈公和朱元璋的一切故事都是假的,甚至我怀疑陈公参加崖山海战这件事,也极有可能是假的。

朱元璋和他这位外公压根不熟,甚至可以说相当不熟,在洪武八年的【祭外祖扬王文】,只有一句话生拉硬扯把陈公和朱元璋扯上了关系:

外祖累世皆积阴功。朱元璋和陈公不熟也是情有可原的,因为老朱的母亲从小可能就是个留守儿童,和自己爸爸应该也特别不熟。

还是在那篇【祭外祖扬王文】中,没一句提到养育母亲之类的话。反而是在【祭外高曾祖考妣】中写到:

为其育母之深恩,旷如昊天后土。可见,朱元璋的母亲从小是跟着爷爷奶奶长大的,父亲反而管得少。

这和陈公的职业有直接关系,宋濂在【大明追崇扬王神道碑铭】描述陈公的职业为「以巫术行」,这玩意儿说得好听点是算命的,说得不好听是坑蒙拐骗。他一辈子估计也没在巫(骗)术(人)上修炼出太深的道行,所以不可能坐在家中等人找上门来,只能是行走四方找生意。这种游方术士在古代很常见,在朱元璋的那些「神话故事」里,也都是游方术士「上门服务」,没见朱家人去术士家里。

所以,朱元璋母亲对这位父亲估计也没有太深感情,这也导致朱元璋在封扬王诰和祭扬王文中,并没有像对以往亲戚那样感情充沛,显得很寡淡和例行公事。

因此,像吴晗所谓的:

外祖父陈公那一嘴大白胡子,惯常戴上细竹丝箬帽,仰着头,那叩齿念咒的神气,还依稀记得。陈梧桐所谓的:

他从心底里佩服外公,盼着有一天能像外公那样拿起长矛大刀,把蒙古、色目贵族斩杀净尽,从此不再受他们的欺凌压榨。完全是全凭脑补的自嗨。

至于陈公参与崖山海战这件事,虽然宋濂在【大明追崇扬王神道碑铭】中按照朱元璋的记述写了,因此在史源学上是没有问题的。

但是我实在颇怀疑这件事来自于陈公向来不靠谱的一张嘴。具体故事上面已经引了,我们可以再仔细进行分析,则又是神仙入梦,又是神仙瞬间传送,又是一抬头一念咒风涛顿息的。可能有人会认识这是朱元璋对自己祖上的神话,实际上,读完朱元璋的所有文本就可以知道,他相对来说还是一个比较务实的人,虽然会给自己身上加上各种神话色彩,什么一出生红光满屋啊、出门碰到神仙啊,这都是做皇帝的规定动作。除了自身,他是不太爱造神的,对于自己的祖上,很客观,很少加进去什么神神怪怪的东西。更何况,神话也得神话自己祖上啊,外公毕竟差了些。因此,根据朱元璋亲口叙述润色而成的【大明追崇扬王神道碑铭】,就显得非常突兀。

所以,我颇怀疑整件事朱元璋没有撒谎,因为他母亲就是这么跟他唠嗑的,而他母亲也没撒谎,因为陈公当初就是这么吹的牛批,甚至很可能他跟很多人讲过这个故事,主要不是突出抗元,而是突出自己有神仙入梦、咒语能停风熄涛,说白了,就是为自己拉业务增加光环。

我们按照陈公自己吹的牛批,来捋一捋时间线,就会发现实在过去奇怪。

崖山海战是1279年,宋濂【扬王神道碑】也说了陈公是「 至元已卯春 」参与的海战,那个时候很明显还是个年轻人,因此才有可能被抓壮丁去打仗,没有结婚,更没有小孩,他是在「避去旴眙津里镇,择地而居」后才开始成家立业的。

因此,我们往大了估计,假设他那个时候三十岁(古人三十岁还没结婚实在很少了),【扬王神道碑】说陈公活了九十九岁,那么我们做一个简单的加法:1279+69=1348。也就是说,如果他参与崖山海战已经三十岁「高龄」了,他也得到1348年才会去世,也就是至正八年,那个时候他的女儿、朱元璋的父母都死了四年了。朱元璋1328年出生,那个时候都已经二十岁了。

而在【祭外祖扬王文】中,朱元璋说:

斯非上天后土之昭鉴,海岳之效灵, 家祖、外祖累世皆积阴功 ,奚若是耶?这种话不太像一个和外公同时代生活了二十年的人说的,反而像一个压根没见过外公的人说的。因为除了这种玄之又玄的「阴功」之外,朱元璋没有在任何地方谈到和外公的任何联系,这和朱元璋凡封或者祭亲人,必然谈两人交往的传统不符(十多岁父母双亡的朱元璋极为看重亲情,也爱追忆亲情)。因此,朱元璋极有可能是没有见过陈公的,至少是在能记事之前,陈公就已经死了。

如果按这么倒推,99岁死亡的陈公在1279年崖山海战时,至少已经四五十岁了。

所以,99岁肯定不足信,这应该来自于陈公的谎报年龄,这一点在术士身上应用很广泛。崖山海战则有可能来自于按照陈公这么花里胡哨的描述,我认为撒谎的可能性也很大。

因此「朱元璋99岁的外公参加过崖山海战」这一论断,我怀疑前半部分应该是假的,后半部分至少百分之五十是假的。

但是,关于这位扬王的可靠记载实在太少,反而是各种夸大其词的传说一堆堆的,希望以后能找到可靠的材料来支撑或者驳倒怀疑。

参考

- ^ 茅海建论清朝的宗藩关系

- ^ 阿拉伯波斯突厥人东方文献辑注,P63

- ^ 十六世纪葡萄牙文学中的中国中华帝国概述,P68