因为大量中国农村业主没钱,且「不认命」。

鉴于这是一个6年前的提问,我就不怼了,好好说话。

为了追求极致性价比大量复制农村自建房就不说了。标题提到认命不是字面含义的:「承认自己的命不好而逆来顺受。」

而是有限的认知导致对自我优势的认知不充分, 盲从城市或其他西方风格导致的形式化空洞单调,缺乏美感。

知乎上有一位出自乡村的建筑大V,顶尖建筑名校学成后,回老家给舅舅设计房子。当时给我看了看他的概念设计稿,我觉得是很有创意而且因地制宜的好方案,非常期待落成。

但没过多久之后,事情就变了。 概念设计给到他舅舅看之后,舅崩溃了,强力要求他修改方案。他的舅舅是传统意义上的「成功人士」,在城里赚了大钱要回老家盖楼显示自己的成功。(在岭南和徽州地区这种情况尤为常见)

根据以下几点要求,改:

施工图大概就是变成了这样的风格,活生生的扼杀了一位青年建筑师的原创性和设计热情。

对于这个结果,我也不是非常诧异。 我诧异的是受过包豪斯体系教育的人是如何画出来这种欧式柱头和山墙浮雕的?

最后,某宝给了答案。这位名校建筑系的同学在他舅舅不断的洗脑要求下,一退再退。最后终于幡然醒悟,原来淘宝爆款的「新农村自建房设计」才是这个项目最终的归宿……

本故事,由真实事件改变,如有雷同纯属巧合!

可能这次为自己亲舅舅设计豪宅的事故,只是千千万万个乡村,不计其数农村建筑的一个缩影。在这个过程中涉及到了多方面的利益诉求和对于的问题,可以解答题主。

你说的美感,是谁的美感?

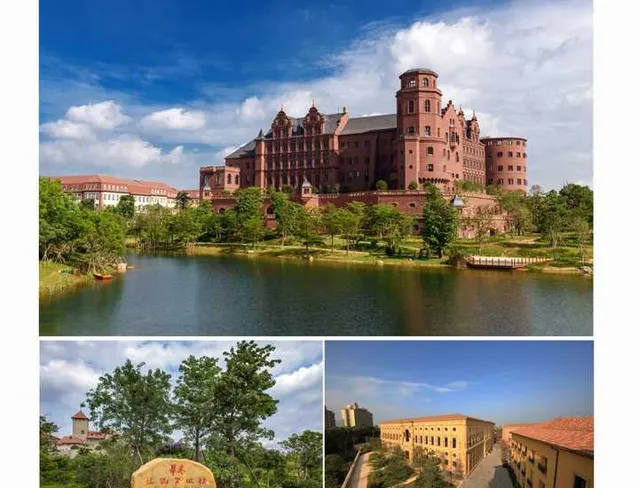

目前已经建成的农村建筑,大部分是由我们的父辈,也就是50-60后完成。那一代人对于「洋气」有着莫名的执著,可能是曾经科技经济和教育的落后,让那一代人对于舶来品有着莫名的执著。不光是这位小有成就的舅舅,即便是执掌通讯和科技领域的guo之重器——某为公司老板,也有着同样的执著。

我跟你说这是中国的办公楼你可能都不信,以办公楼十几米的空间进深,4米多的层高,这么小的开窗里面得是什么样子呢?

好家伙,采光全靠日光灯也就算了。为了维持立面上类似欧洲住宅的窗户间距,居然一层楼有两排窗户?

难怪外面看这些窗户全都涂黑了, 因为上面半个窗户是建筑的楼板啊……这种为了「洋气」而洋气的设计,剥夺了建筑功能和建造的真实性; 估计放置服务器或者演示中心的建筑形态更加奇葩。

吐槽归吐槽,其实某为的这个办公园区建造品质还是非常不错的。钢筋混凝土框架结构的外面,是挂上去的石材立面,从而仿造欧美高纬度地区厚重的立面。在真实开始建造之前,就做了大量的放样来模拟真实的建构关系,看来窗户对着楼板也是预料之中的事情……

到底什么是属于农村建筑美?什么是特色?

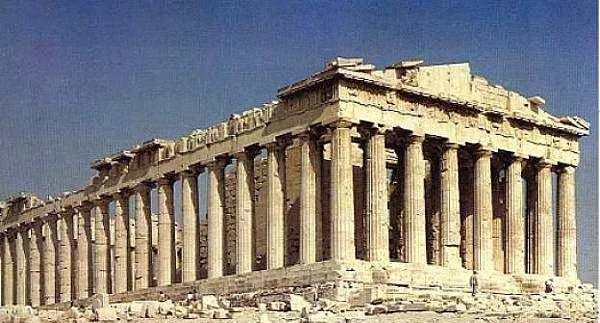

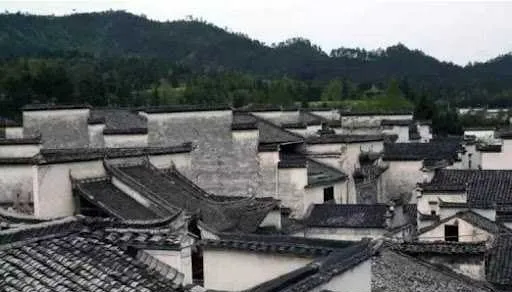

五年的建筑学教育告诉我们:实用、经济和美观是好设计的原则。对于农村的建筑,现代化和全球化的体系可以轻轻松松在经济层面抹杀掉一切地域性特征。比如,徽派建筑的粉墙黛瓦,墙内的青砖,穿斗抬梁的木结构,内院立面的竹木墙,几乎都是就地取材;

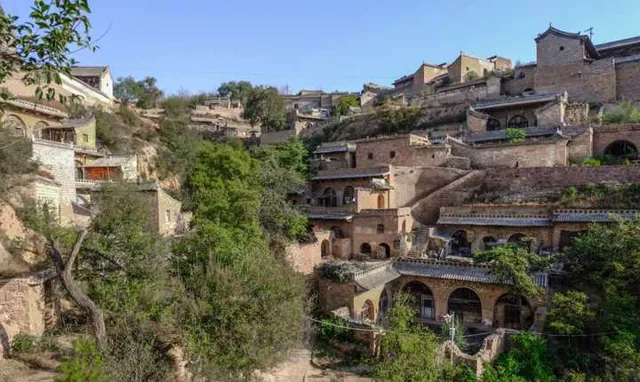

比如,陕西窑洞建筑以砖石泥为原材料,圆弧形拱为墙体开洞方式利用有限的空间和干燥的气候,最小化建造成本,但最大化利用建筑空间。

这些建筑的美感来自于生活的智慧,而非铺张的显摆和工业化的重复。尽管农村的地方领导几乎在每一次与规划建设的会议上都会强调「地方特色」。

这些地方特色,被理解为一种符号太久 ,而逐渐忘记了生活中的智慧。像我们这一代大量成长并长期生活在城市里的建筑师是无法理解农村建筑的,好的农村建筑一定是由理解农村与当地生活的建筑师才能做出来。

比如开篇说到的王求安,实实在在就是个「农村建筑师」,大量的项目都是在农村。之前和他有过简单的讨论,以他丰富的乡建经验; 一直在强调三分设计七分沟通,建筑本身因地制宜,因文化制宜。

这种项目类型和设计赛道,是我从未接触过的。这些小小的房子,这种与乡村使用者和当地政府交流,是我想都不敢想的事情。应该沟通成本很高吧,他们凭什么信呢?

今天,大城市的项目机会形成了马太效应(机会与资源向头部老建筑师聚集), 大量的年轻建筑师的项目机会来自乡村。 因为乡村的项目设计费和利润不高,但是有很多把项目造出来落地的机会。可以避开一层层的筛选和项目竞标,也不用担心在卖家市场被地产客户白嫖。

包括我,也有那么两三个在乡村的建筑设计项目,现在差不多是到了主体结构的进行到快完成的程度。 的亏这些项目在村子里都属于公共建筑和对游客开放的设施,否则我真的是无从下手。

因此我不建议不了解乡村的年轻建筑师去做乡建……日常习惯了大院多专业配合,事事都有老法师反复核对避开问题。 到了乡村的项目,哪里来得多专业跟咱配合? 恨不得水暖通和结构都是包工头跟你配合完了,对于有限时间内的项目经验积累,也带来了很多种限制。

最后的最后, 任何小体量建筑的美感都是来自于合理性和使用中的智慧 , 这种美感既不是崇洋媚外,也不是为了特色而特色的zheng治任务。 需要真正了解那方土地、材料、生活和气候的匠人发挥营造才能,有耐心慢慢沟通磨合,才有那么一些可能实现。

建筑规划景观 设计| 作品集留学| 媒体合作

更多LIVE 私信报销: