杨曦,Simone Rebaudengo

控制的尴尬

对于一切被标有「智能」的东西,我们总是满怀期待,但是现实总是一如既往地令人失望。即使是当下所谓最智能的产品,它们所含有的尖端技术(如数据分析,环境感应等)也不足以提供一个令人满意的使用体验。 我们假借「智能」一词来掩盖将产品连入互联网进行遥控的本质,并且刻意忽略它们原本该有的样子。

然而,倘若智能产品真的如同好莱坞大片所描绘的那样:有自己的思想、做自己的决定、走自己的路。那么过不了多久,它们会不会仍然听从我们的指挥?还是会变得捉摸不定?如果真到了那个时候,究竟是谁在控制这些产品?

众所周知,易于控制一直是产品设计的基本原则之一。迄今为止,几乎没有一个产品不是召之即来、挥之则去的。基于明确的目标与需求,我们创造一个又一个的产品,同时赋予它们简单易懂的人机界面,提供舒适的体验,方便用户使用。

尽管如此,我们天性对于便捷与效率无止境的追求,逐渐使得我们所设计的产品越来越趋于自动化,甚至开始越过我们做出一些决定。

不过这些产品还是可控的,至少是一部分。

这不是明天,而是今天,甚至可能是昨天的事情了。

当下我们所处于的不是一个充满机器人的科幻时代,而是一个被各种智能产品所包围的真真切切的现实世界,它们能够感知并且理解周围的环境,甚至自由穿梭于互联网的各个角落。就如Dunne和Raby所说:产品或许都拥有自己的生活。

近日一项关于Nest恒温器的使用研究表明(除了满意界面设计与遥控功能之外),受访用户竟然对其所标榜的「智能」给出了负面的评价。由于Nest对环境的感应不够精确,他们无法完全信任其自我调节功能(Nest是通过判断用户在不在家来设置暂离模式的)。那些受访用户表示他们不太能够理解Nest在学习什么,只看到它一直在重复着那些预先设定好的流程。有意思的是,这些用户最终还是表示了对Nest的不信任:「它似乎一直专心在做它自己的事情,就是没告诉我它在干点啥。」

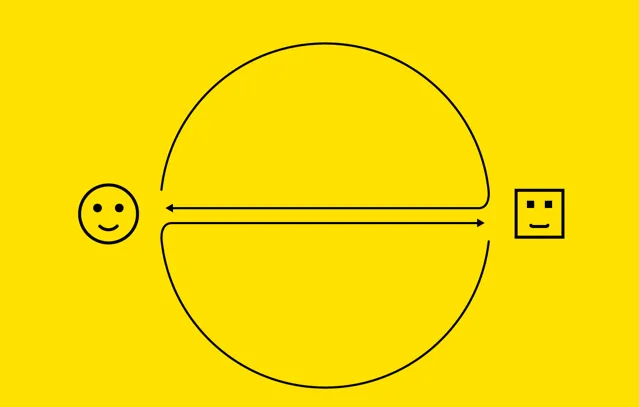

从指令到交流

很明显的,现今产品的角色正在悄然发生变化,与之相伴的则是它们与我们之间交互方式的更迭。虽然我们还是牢牢控制着产品,但是较之以往,方式已经变得相对通融、灵活。

或许有一天,洗衣机不在分开机和关机的状态,而是一直处于待机模式,直到下一个洗涤任务的到来 。而灯光将不再仅仅只受到屋里人的控制,任何可以连接到它们的人都可以使用这些灯光。然而,当极客们在公司向同事展示遥控把家里的灯光全部点亮的时候,他们毫不知情的家人会是经历着怎样的一种诡异的体验呢?

一旦获得理解信息的能力和权利,产品就被赋予了自己思考的可能性。不过从另一个角度看,这也意味着它们会被自己的视野、自己的环境所左右、所限制。当咖啡机知道我血压很高的时候,它还会给我一杯咖啡吗?与此同时,如果我的手环告诉它我今天跑了很多公里之后,它又会怎么做呢?改变主意,来一杯提神吗?

因此,不同于单一的控制原则,以后我们将有必要设计产品的主见。 它们不在是默默地自动完成交予的任务,而是不断地通过收集理解信息,与我们保持共识。昨天我们只需要打磨精致的按钮,明天我们将有必要建立真实的交流。

那么,我们需要设计怎样的界面呢?哪些按钮是仍然需要的?该怎么使用屏幕呢?信息的传递是不是存在其他的方式?

新型的智能技术带来了全新的问题与挑战,以用户为中心的设计只适用于沉默的、被动的产品,简洁的传统界面往往无法反映新系统内在的丰富,展现其全部的潜力。

以产品为中心

1996年Weiser与Seely Brown提出了以用户为中心的设计理论,开始把设计的目光聚焦在与人相关的情景之中。其中重点强调的是产品自身与人类意识之间的关系,特别是产品什么时候什么情况下引起我们的注意,而又在什么时候什么情况下消失,从而避免不必要的混乱,确保一个干净、清晰的使用过程。在这样的观点下,产品本身就是用户需求的缩影,处处反映着每一个使用情景。

那么假设以产品为中心,我们的设计又会是怎么样的呢?

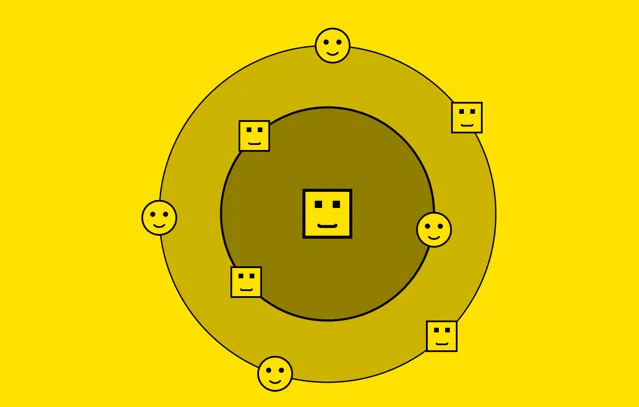

无论实际空间上的远近,产品的生态系统将不会只是围绕着一个用户,而是将包含与之接触的每一类人,甚至包括其他相关的产品。比如,咖啡机的生态系统应该是什么样的?而这个生态系统又将怎样影响着咖啡机的行为?

产品与其他相关人之间、以及相关产品之间的交互情景需要被一一定义,针对每种情况应该做出怎样的应对:从出厂、上架、销售、运输、使用、维护、升级直至被废弃的整个过程。

现行的界面设计手法将无法涵盖、反映并且传递所有这些细节。全新的设计语言将会出现,通过动作、声音、甚至气味等全方位的媒介对产品的体验进行全新的演绎。

类似人类的心智模型,产品的行为将不仅仅是预先设定好的流程与规则,还会根据收集理解的信息不断进行调整自身的行为,帮助我们理解它们的想法与计划。

就好像训练宠物一样,我们需要鼓励产品的正确行为,并且及时纠正它们错误的行为。通过这样的过程,产品得以了解我们的底线以及学习如何与我们沟通。产品需要能够学习适应各种不同的情境,甚至理解情绪。为了我们的利益,提供建议,发出警示,即使是吵闹的、难闻的、令人生厌的,也没有关系。

为了实现这些目的,创造一个有利于产品的环境是非常有必要的,方便它们彼此之间、以及与我们之间的沟通交流、信息交换,即使彼此有着不同的目标。

可用性不再是衡量产品的唯一标准,它们会理解并且适应周围的环境,从而变得更加亲和、更易于相处、更富于灵性。

Friendly Vending V2-HD

http://v.youku.com/v_show/id_XOTM3NDA1MDg4.html

(Friendly Vending by Guus Baggermans)

不可否认,产品的功能与特性让我们的生活更加便利、舒适。然而,是产品所提供的体验、以及它们与我们的关系让我们的生活变得更加幸福、快乐。以往我们一直在强调产品设计的可用性,现在是时候赋予产品灵性,与我们一起在这个世界上生活。

过去,我们为自己设计界面,好让我们更容易地向产品传达我们的意图与目标。以后,我们将会为产品设计界面,帮助它们与我们交流,共同探索更好的体验,使我们的生活更加美好而有趣。