千呼万唤的(下篇)来了!

上一篇大致介绍了一下我关于这个疫情下的新交通工具的一些思考动机和思维前提。这一篇我将尝试着将整个设计以一个尽可能正向的思维逻辑过程讲出。

设计主要的入手点有:品牌、 概念、空间布局 / 尺寸、设计、最终呈现

1. 品牌

首先我们来谈一谈品牌,毫无疑问交通工具都是依附品牌存在的产品。品牌是交通工具的灵魂。但是我们RCA的毕设题目一向是基于某一个自我设定好的题目,所以除非你在设计之初就为了某一品牌而设计,否则你很难在设计中去体现某一个品牌。毕竟我们并没有金主的赞助,也意味着我们并不会被金主牵着走,我们的甲方就是自己,我们只需忠于自己。

对于我的这个项目,由于想基于趋势去做一个全新的汽车品类,我并没有选择一个汽车品牌去入手。因为我并不认为类似的城际交通/服务类型的交通工具会由某一个汽车品牌率先提出。因为显然当服务大于交通工具本身时,服务才是本体。所以这个品牌一定不能是汽车公司,而应该是一个提供服务的酒店品牌。而且这个酒店品牌需要一些特定的气质和市场定位才能撑得起这项服务。

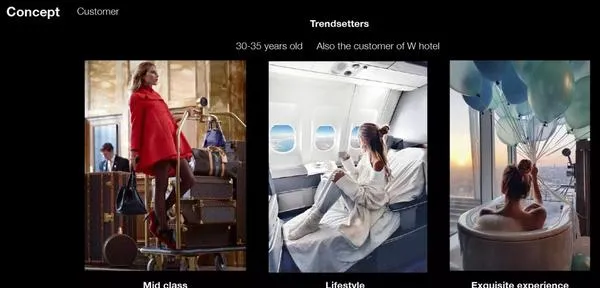

我选择的品牌是W酒店,一个定义给崇尚时尚的年轻人的一个品牌。而这个品牌脱颖而出的原因有三点,勇于尝试新事物进行体系创新,崇尚设计,全球范围内连锁。值得提的是这个体系内创新,如果去过W酒店的朋友应该会知道,W酒店的前台是一个BAR,WOO-BAR,W酒店是业内第一个开创LOBBY SOCIAL的品牌。

其实就是是酒店的大堂不是给你办理入住用的,是给你喝酒聊天用的。其实对于诞生几百年的酒店行业,这就是一个妥妥的革新。而正是W酒店在流程上进行的这个创新,与我的初衷不谋而合。我需要一个敢于接受新事物的品牌,需要一群敢于接受新事物和新生活方式的年轻人。

概念

概念上面,我的思考是如何尽可能将酒店中的各项服务进行简化,在移动交通的场景下, 尽可能的提供一个完善的酒店服务。我调研的来源主要有两个,问卷来自W酒店品牌部门的数据和一些朋友友情赞助的问卷调查。具体调研过程有些枯燥,略过。

最后我精简下来的三大服务是睡眠体验,洗浴清洁体验,和良好的视野采光体验。这里要说调研真的有用,冰冷的数据会得出一些反直觉的结论,我心里预设的一直是酒店中的办公与餐饮供应将会用户刚需,然而事实并非如此。所以如何将睡眠体验,洗浴清洁体验,视野采光体验做到车中是我面临的第一大挑战。

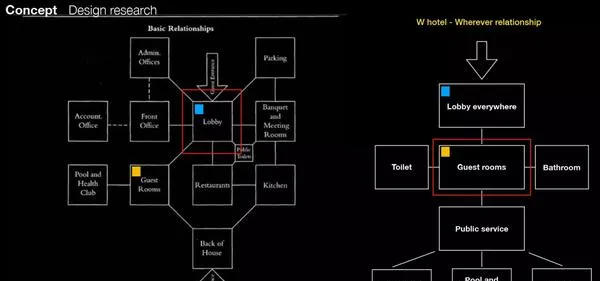

酒店内部的服务体验精简完以后,需要对外部服务的精简,根据JA DEROOS 在2011 年提出的酒店设施基本框架中,我们可以看到大堂是传统酒店的核心,人们通过大堂,然后去房间。而当我们将智能移动化的背景加入其中,我们完全可以让我们的房间成为服务的新核心。

简而言之,就是以前是你去找酒店,现在是酒店来找你。以前是你出了房间经过大堂去吃饭去SPA去游泳,现在是你出了房间就可以去吃饭去SPA去游泳,因为你的房间现在是一个可以移动的空间。 所以我给我的项目起了一个名字WHEREVER SPACE.

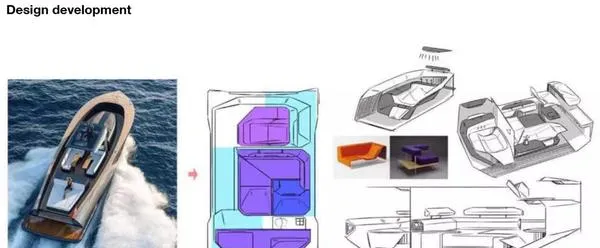

空间布局 / 尺寸

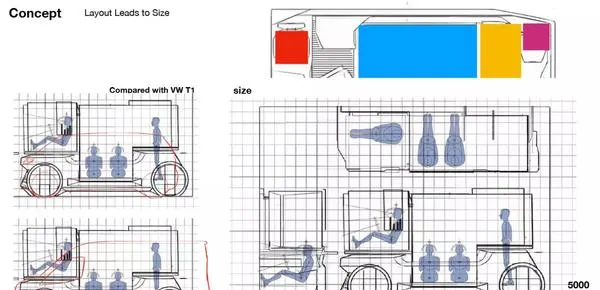

接下来是布局,这是04年来自D. PENNER关于酒店房间布局的一篇论文,上面显示了几种常见的酒店户型。我们可以看到,星级酒店在基本设施上与廉价的快捷酒店并无巨大差异,只是品质与空间上略有调整。这就意味着,其中的每一个结构,都将是定义一个房间并称之为酒店房间不可或缺的物品。

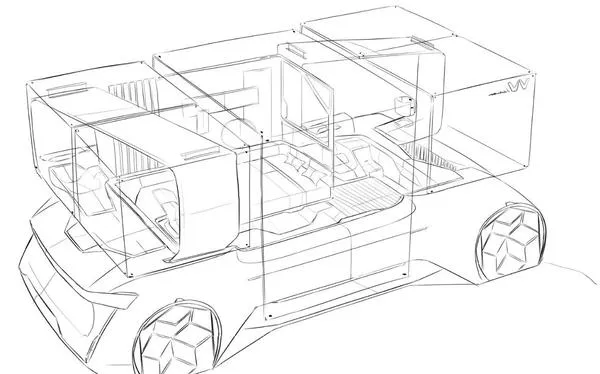

所以,只要通过对其中固有布局的排布的改变,我们便可以得到一个相对紧凑的布局来适用移动化的场景。其实设计思路很简单,只需要将浴室卧室和休闲区域的行为动线全部重合就是一个适合移动化的布局,因为毕竟在一个移动的空间中,走来走去总不是那么安全。

我也做了一些模型来验证人机尺寸。最后我将最后布局的面积定在10平左右,因为这是一个相对不会让人觉得局促的空间。

然后是尺寸,一般看到我开题的人问我第一个问题就是,你这个车有多大。没错第一印象一个承载着一个酒店的车应该超级大吧。其实尺寸我是有过考虑,因为想做一个全新品类的交通工具,所以尺寸的定义应该从现有的产品中取材。

然后是尺寸,一般看到我开题的人问我第一个问题就是,你这个车有多大。没错第一印象一个承载着一个酒店的车应该超级大吧。其实尺寸我是有过考虑,因为想做一个全新品类的交通工具,所以尺寸的定义应该从现有的产品中取材。

我实地参考了伦敦的双层巴士,并作了一些小空间的调研,最后定的尺寸是车宽2米4,车长5米,车高2.6,这是一个即使实际做出来也可以合法上路的车型尺寸。没有超长,只是比普通车型高一些,但又没有双层巴士那么高。因为影响人们车中舒适度的主要问题,就是普通车中人不能站起来,我适当增加了高度,同时又能保证内部的尺寸在一个10平左右的面积。

设计

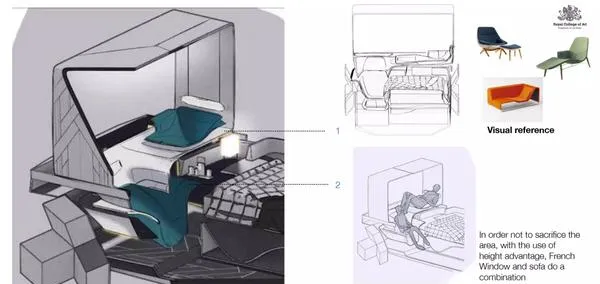

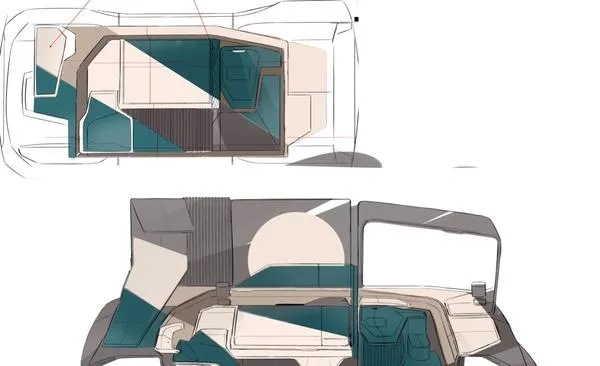

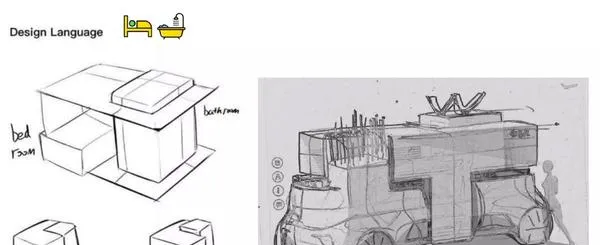

逻辑捋顺了,之后才进入设计阶段。总结一下之前的关键词,布局定下来了,设计中要实现良好的开阔视野,睡眠体验,沐浴体验。同时整体设计要遵循W酒店打破常规崇尚新潮的元素。

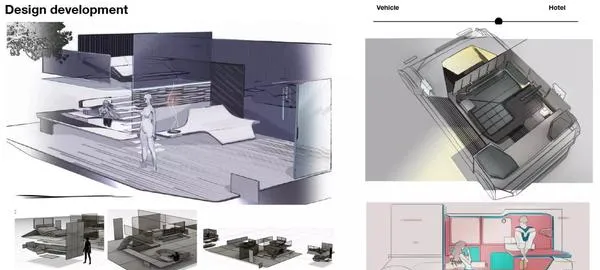

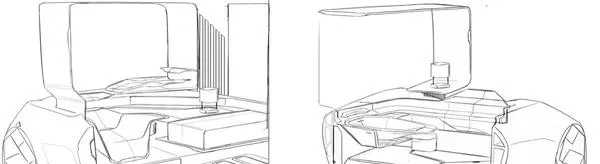

设计是从内饰入手的,我先是画了一张图去营造了一个可能是我要的酒店氛围,但是实在是太大了,巨大。

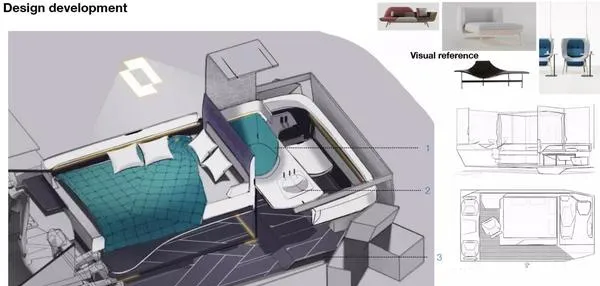

所以需要对空间进行精简,我用模型验证了一些人机数据,我最最开始的设计想法是,做一个床可以从中分开,一部分作为沙发,一部分作为单人座椅可升降。这样既可以节省空间,同时空间层次感又好。如果我参加什么CDN比赛我肯定就这么做了,因为简单的机械变化加空间层次肯定能把图画的巨帅,视频还有动画内容,岂不是美滋滋。

但是我觉得这么做就会背弃我的调研,因为用户显然不需要一个能上天入地的床,也不需要每次睡觉前都要先让其变形的床。想想床上有个裂缝睡觉是个什么体验,或者满身疲倦回酒店房间,需要按钮一键变床才能上床睡觉?所以最后我的解决办法就是,保存床的完整性,在视觉上吃亏但是用户体验级别是优先的。

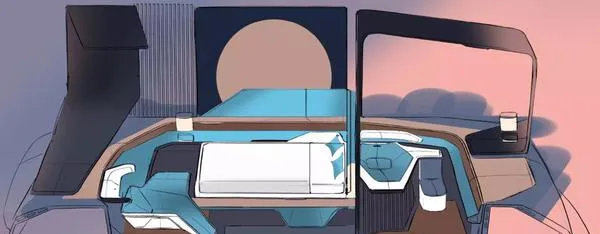

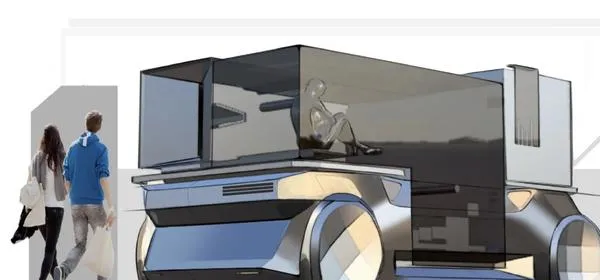

为了打破整个床的视觉空白,所以我在C&T阶段做了内饰全局的分色,目的就是让床不是一个四四方的白块留在那。接下来的设计就是对落地窗和车内沙发的一个设计。做了一些Z方向的尝试,窗旁边的躺椅,是相当于坐在交通工具的引擎盖上。这样做能尽可能提供用户高视野,又能增加空间的趣味性。

接下来就是浴室的设计,依然是高低错落的设计,并通过车的一些框架结构实现水的供应。水池的设计也是用到了不同层空间。做了一些小模型。展现初期概念。

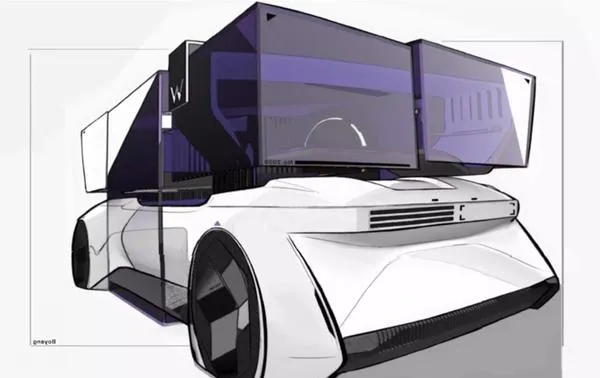

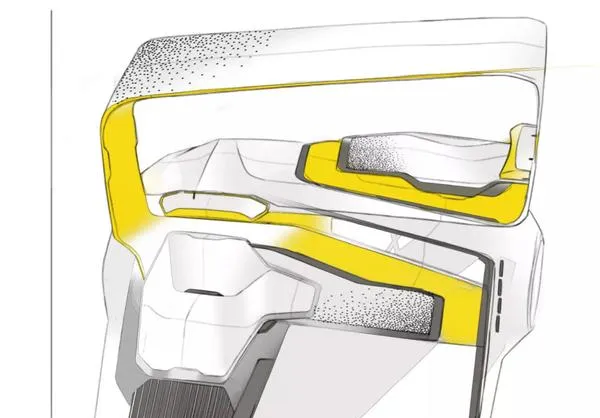

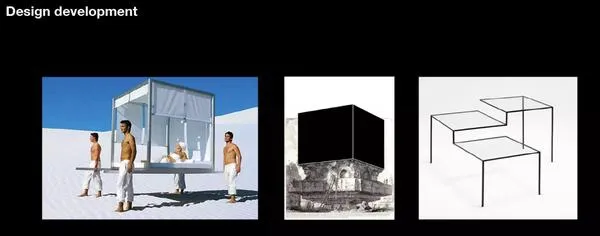

内饰设计完开始设计外饰,我的三个意向图分别代表了三个我想在设计中呈现的感觉,第一张图第二张图可以结合着看,共同点都是上面是非常锐利的直角而下面是一种曲面的生物的质感,而第一张图又有一种简化版轿子的感觉,这些刚好是我希望这个车呈现给人们的样子,内柔软外锐利的形象。

W酒店的用户群体是不跟随的,是特立独行的,是棱角分明的。我希望它拥有一个特别强烈的对比,让人过目不忘的同时,传达一种生物驮着移动空间的概念。

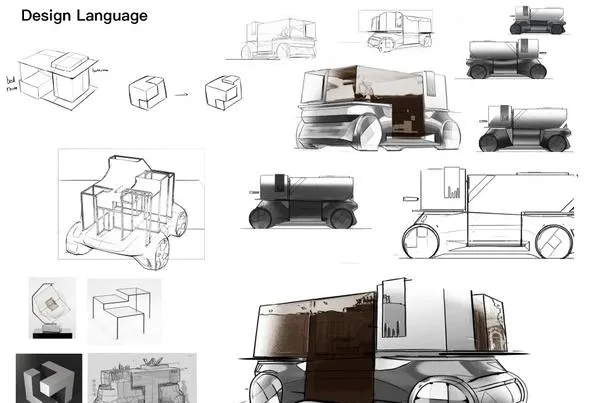

其实这里我想提一下我对盒子车的理解,我是有尝试做成通体设计的盒子车的。但是我画了一些图后发现,盒子车之所以更像一个巨型产品的主要原因,就是因为盒子车需要设计的转角远远少于传统汽车(比如盒子车没有座舱与车体连接之间的转角,意味着引擎盖,车肩,车尾的消失),这导致了,传统盒子车倾向于使用图形切割语言去做设计而不是雕塑语言。

而平面切割语言又是产品设计中常用的语言,这就是为什么即使轮包再鼓的盒子车也像一个面包机的缘故。而将上下两层分开,就可以避免丢失转角,让盒子还是那个盒子但是保留了古老的车的元素的在里面。

错落感和轻盈感也是我想追求的质感,目的是尽可能增加平直线条的观赏性,直面都用了,再不做些错落感,就太死板了。再结合之前要的设计目的,由于需要一个完整舒适的大床,和允许站立在车中的高度。我根据KEY SKETCH稍微调整了一下比例,画了一些草图。

其实是有一定的挑战的,因为如果我想要上面是一个完全背离汽车曲面的纯直线条。我必须在下面的车体作出足够饱满的曲面。这样才能让整体呈现一个和谐的对比。没错,如果上面的直面有弧度这个车远看就像一个花菜,如果下面的曲面不够饱满,这就像个工程机械。

而且我没有去做太多复杂的曲面雕塑,毕竟侧面80%都是玻璃,我的解决办法是用侧面一个半环形的光,强调一下前后的轮轮包的体量感。我选择了所有轮包结合方式中最传统的那种,目的就是为了让整个正方形车体下半部分具有足够高的汽车辨识度。

前后脸的设计,也是尽量避开市面上所有车的设计ICON,避开也不是件容易的事,毕竟现在各个车厂前脸也越来越像了。

接下来就是前期的一些场景图,是没有进入数模阶段前的场景图,表现一下车实际在生活场景中的应用。我们学校老师偏爱这种写实风格的渲染,不是很喜欢那种偏艺术化的插画,所以干脆投其所好了。

关于最后的使用场景,我大致设定了三个可能的应用场景。

第一个场景就是行程自由定制化。在出发前,通过用户预订,在不同地点接驳一对情侣。然后作为移动酒店载着他们前往他们的旅游目的地。他们可以通过夜晚出行,优化他们原本的旅游流程,节省时间。同时又是一种类似房车一样随走随停的全新生活方式。

第二个场景是如果2036年东京奥运会,在东京一个这样拥挤的城市,举办大型集会时势必会造成场馆周边的酒店紧缺。而WHEREVER的出现,可以作为奥运会周边住房短缺的一个补偿措施。毕竟类似的大型赛事或者演唱会,只会造成短时间的聚集。所以此时就需要一个可机动性的住房资源,当有需求时可以紧急从周边城市加以调配。一个一个可移动酒店就是一个相对较好的解决方案。

第三个场景就是冰岛旅行。大部分去冰岛旅行是为了追随极光,然而这种飘忽不定的自然现象需要长时间的等待。现有的做法是用户需要居住在一片空地上的小木屋,这是一个不方便且不舒适的选择,尤其是当你发现你居住的位置并不是观看极光的最佳位置时。而当移动属性附加在房屋上,整个体验就提高一个层次,就仿佛本该就是这样。

最终呈现

后面就进入了数据与模型阶段,和数模师合作也算愉快,大概来回改了50几版就结束了。不过实体模型实在是令人闹心,由于数字模型很多结构可以悬空,并且不需要计算重心,这就导致实体模型,很多地方诸如亚克力壳子,很难在空间中服服帖帖的待着。

后来也是经历了几轮的修改终于可以保证展出效果。也没办法,毕竟没有太多可以参考的先例,我也是第一次做实体模型,很多经验还是不足。

内饰选色也是经历了无数的修改,原先是很经典的宝马色,青色、棕色的搭配。我还想过使用蒙德里安的三原色,后来又觉得大胆是挺大胆,实在过于抢视线。经过一番思想挣扎,最后选择了颇具情趣的紫色,好在喷漆师傅高超的色感,最后的模型,竟然有种科幻感,特像初号机的感觉。

然后就是些模型做出来后的渲染图了,我换了个颜色,用的深黑色渲染,毕竟外饰曲面质量高的话,深色还是好看。实体模型的珠光白我还是挺喜欢的,有人问我问为什么不用金属灰,我不是没想过,只是灰色配里面的紫色效果并不好,毕竟内外饰都有的模型,势必要有些侧重与考虑。

最后是一些实体模型的摄影,没有约到学校影棚,和海德公园合了个影。

结束语

学生生涯最后一个设计就这样做完了,心中还是难免有一些伤感。尤其是疫情原因导致取消毕业展,要在国内酒店隔离写下这篇文章就显得格外伤感。毕竟RCA学习的本体就是毕业展,这并不是一个只是对汽车行业内的特展,而是一个面向公众,面向其他专业,面向所有愿意驻足观看的人的毕业展。

毕竟在RCA,你做设计并不一定要靠调研,但是没调研你就没法讲给那些站在你展台驻足观看的人听,也没办法让他们信服。所以没有毕业展的RCA毕设注定是不完整的。毕竟我们准备了那么多话,去应对每一个来看展的人。毕竟我们滔滔不绝说服别人的同时,也在悄悄的说服自己。

毕竟一年多的时间,我们已经从一个个懒得调研直接撸图的CAR BOY,逐渐变成了一个个喜欢查资料,有问题立即给业内话语权人士发邮件,动手能力极强的RESEARCH BOY。诚然过多的调研数据确实会影响最后设计的总时间,但是你不得不去承认,每一个RCA毕设的背后,都有一个完整的故事,都是每一个GENERATION RCA用心讲的故事。不过残缺或许也是一种美,或许也是个记忆符号,我们就是疫情年代那届最独特的毕业生。

最后还是稍微为母校打打广告,以表感谢之情。(为了收获更多学弟学妹)其实随着改名加学制缩短,业内对RCA还是颇有微词的。毕竟RCA ,RICH CARDESIGN AMATEUR(有钱的汽车设计业余选手)名声在外,我们的技术层面能力确实稍逊其他一些设计强校。但是不得不说,RCA确实不看重这些。相对来说RCA是更注重产出的一所学校,它更关注你是否做出了一个逻辑自洽的设计,而不在乎你期间花费了什么样的努力(极端情况,你只出一个点子。图,数字模型,实体模型,全都让别人来做,如果你逻辑自洽,你依然可以顺利毕业。)

都开玩笑的说RCA是培养总监的地方,其实现在想想这话是没问题的。虽然不是每一个RCA学生都能成为总监,但是每一个总监都都或多或少在使用RCA思维思考。毕竟从发展的眼光看,只要你不转行,同时学习能力处于中上,你的技术和技巧总有一天会达标,而那个时候你难道就停下脚步了么?那如果你选择继续前进,那个时候你的追求和方向是什么?RCA是一个多学科的交融紧密的学校,这其实某种意义上是一个上帝视角。因为这会迫使你跳出自己的专业圈子,去真的以设计的角度反思的态度去审视自己的圈子。任何一个圈子当我们待久了都会觉得习惯并且觉得理所当然。

而RCA恰恰是这样一个平台,你有机会去接触其他专业和你同层次的人,甚至可以请教或和他们合作,你甚至可以去尝试学习他们的专业,去站在他们的专业角度去思考。毕竟终有一天,我们会成长。终有一天,我们会代表我们的专业和社会各界人士打交道。终有一天,我们不只在行业内竞争而是代表自己专业与其他专业竞争。或许也是那时,每一个RCA学子才真正能感受到RCA的用心良苦。非常欢迎报考我们学校,伦敦真是个好吃好玩好看的地方!

「RCA可能不会让你成为一个更好的汽车设计师,但一定会让你成为一个更好的自己。」

最后的最后感谢大家看完了我的这篇疫情之下对空间的思考,希望大家喜欢。