謝邀。—— 魯迅

樓下一個男人咳得要死,那間壁的一家放著揚聲機;對面是訓孩子。

看台上幾萬人歡呼;夾雜著哭泣聲。球場裏有個33歲的老漢背著他37歲的大哥在狂奔。

人類的悲歡並不相通,我只覺得他們吵鬧。

我大抵是倦了,橫豎都睡不著,坐起身來點起了一根煙,這悲傷沒有由來。

黯然看向窗外的天台,手裏顫抖著兩張彩票,一張沒中,另一張也沒中。

爆冷,已使我目不忍視了;彈幕,尤使我耳不忍聞。

我還有什麽話可說呢?我懂得大和民族之所以默無聲息的緣由了。

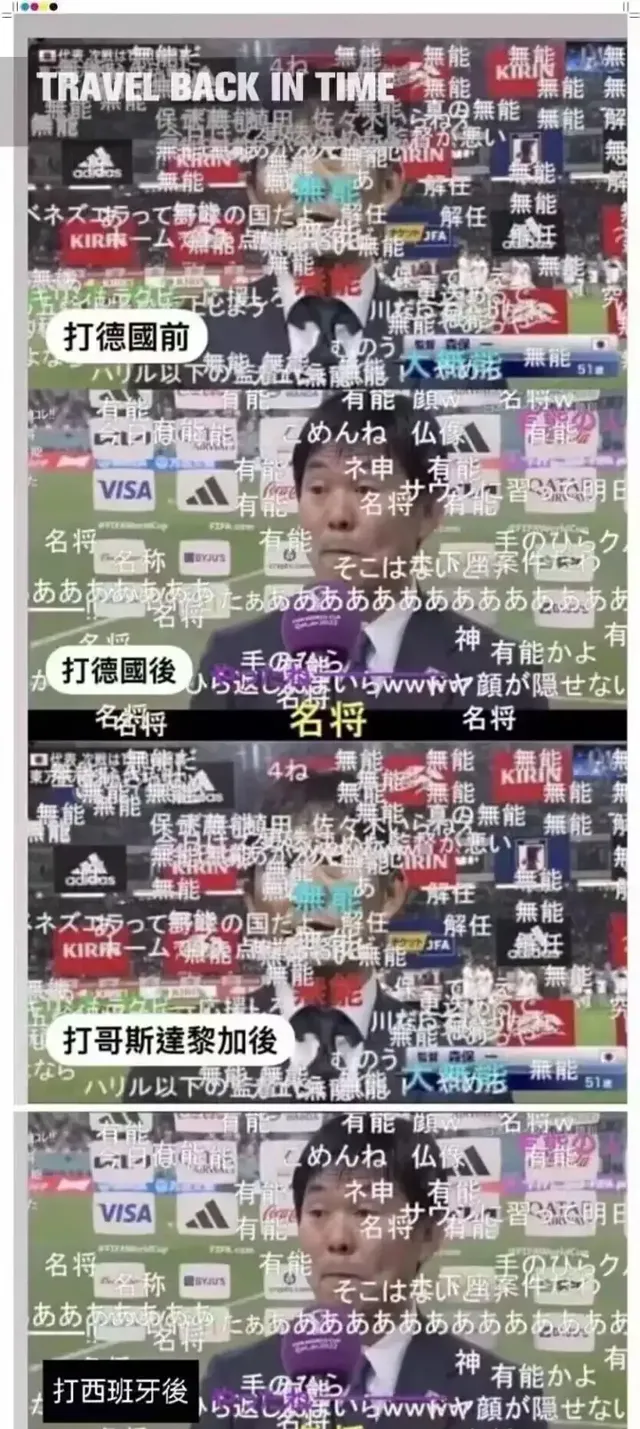

沈默呵,沈默呵!不在沈默中變成無能,就在沈默中變成名將。

我翻開烏拉圭的名單一查,歪歪斜斜的每頁上都寫著「蘇牙雷斯」四個字。

我橫豎睡不著,仔細看了半夜,才從牙縫裏看出字來,滿本都寫著兩個字:「吃人」!

既然像鼻屎這樣的東西,都有人很愛吃,大約其他東西也愈發有人吃過罷。

只不過後來知道不好吃才不吃了,但是第一個吃的人,一定是個勇士。

羅總是下半身亂動,卻還能保持上半身筆挺的唯一的人。

每次一拿球,所有懂球帝都看著他笑,有的叫道,「羅哥,聽說你踩單車又把自己晃倒了……」

羅總睜大眼睛說,「你怎麽這樣憑空汙人清白……」

「什麽清白?我前天親眼見你一頓操作猛如虎,結果被人一腳捅走原地杵。」

羅哥便漲紅了臉,額上的青筋條條綻出,眼神堅毅,說一些背身梳理進攻,無球突破之類沒人懂的話,引得眾人都哄笑起來:球場內外充滿了快活的空氣。

三流藍的天空中掛著一輪金黃的圓月,下面是海邊的沙地,竟鋪著一望無際的碧綠的草皮。

其間有一個三十五歲的老漢,臂帶袖標,向最後一次希望盡力沖刺。

我想:希望是本無所謂有,無所謂無的。

這正如地上的路;其實地上本沒有路,穿的襠多了,也便成了路。

勇者憤怒,伸手向更強者;怯者憤怒,卻伸手向更弱者。

不可救藥的民族中,定有許多英雄,專向最脆弱的地方下手。

我向來是不憚以最壞的惡意,來推測比利時的內訌。

然而我還不料,也不信會兇殘到這地步。

盧卡庫生了兩只腳,一只不會射門,另一只也不會。

大抵如此罷。