蹬縫紉機、做小玩具、印鈔票,這是我們對服刑人員勞動改造的「傳統印象」。但事實上,中國勞動改造的方式是多種多樣的。在湖北中部的沙洋農場就是本省最大、全國出名的勞改農場。那是怎樣的機緣讓沙洋農場建立?當下,沙洋農場建設成什麽樣了呢?

勞改煥新生

共和國成立伊始,仍處於群敵環伺的險境之中。本身國內就有不少匪幫殘余需要剿滅,台灣方面還持續向內地派遣間諜特務,暗中破壞。根據公安部數據顯示,當時國內在押犯人就從1949年的6萬,飆升至1951年的87萬。

87萬,不光光是個數位,更是一張張等待餵飽的嘴。但這些犯罪分子平日被監禁,不事生產,反而還要吃百姓辛苦耕種的糧食。豈有此理?!

於是1951年,隨著公安部全國第三次公安會議的召開,罪犯勞動改造制度開始在全國開展。為響應主席在會上「不讓判處徒刑的犯罪份子吃閑飯」的指示,1952年湖北省政府決定在沙洋地區成立勞改農場。沙洋農場,即沙洋監獄由此創立。

之所以將勞改農場設於此處,是因為在建國初期,那裏曾是一片石崗林立、滿地泥沼、無人居住的荒地。將勞改農場設立在此處,一方面可以為當地開墾大量荒地,增加農糧產量;另一方面,當地條件較為惡劣,利用囚犯開墾,可以減輕當地民眾墾荒的勞動負擔。

經過幾個月緊張的籌建,1952年8月13日,湖北省國營沙洋農場正式成立。國營農場是其對外名稱,其對內稱為湖北省勞動改造管教縱隊。

農場地跨荊門、天門、潛江、鐘祥、京山五縣結合部,是當時中南區墾荒面積最大,收納犯人最多的一個勞改農場。

建廠初期,組織抽調大量包括老紅軍、老八路、新四軍將士作為幹部,領導犯罪開墾荒地。後來,在中央的號召下,也有包括復原軍人、知識分子和技術人員加入勞改農場。

在建立的初期,勞改農場的條件異常艱苦。當時全國上下百廢待興,中央政府根本無法向其提供有力的幫助。除了衣、食,像住、行、醫等方面都需要勞改農場自己想辦法。

都因為是荒地,百裏之內盡是泥沼,所以無論是管理人員還是犯人都要給自己搭窩棚,建住處。開墾荒澤,排出積水,整平土地成為最主要的任務。勞改農場所有人,上到管理幹部,下到改造囚犯都要下水挖水溝、砍蘆葦。

他們時時刻刻受到蚊蟲和螞蟥的騷擾,更有很多人都因此感染吸血蟲。但這些困難並沒有阻止勞動者改天換日的決心。憑借著幹部身先士卒的表率精神和眾人堅強的意誌,沙洋農場不僅開墾出65萬畝荒地,建成8個分農場,更是改造了國民黨「十萬大軍」。

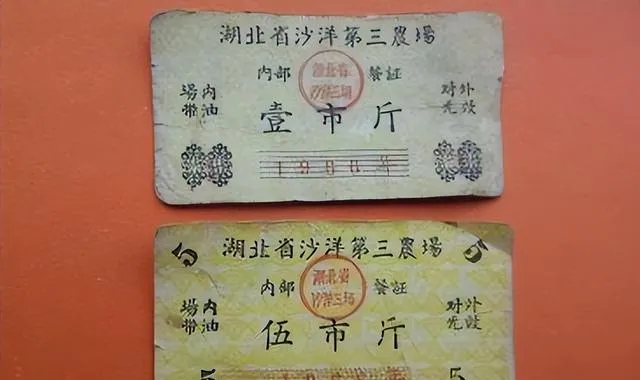

經過幾年的培育與發展,沙洋農場不僅實作了糧食自給,還積極援助全國。1959-1961年三年經濟困難時期,沙洋農場就節衣縮食,每年向青海、新疆等國防工業基地供應千萬斤糧食。1960到1962年間,沙洋農場每年為香港同胞供應一萬多頭生豬。

更難得的是,沙洋農場的領導者並不滿足於只種糧食,還在不斷拓展相關工業。1958到1966年間,沙洋農場先後建立了機械廠、化肥廠、面粉廠、食品加工廠、水泥廠、瓦片廠等企業。工業產值占總產值的53%。

除了提供穩定的物資供應之外,沙洋農場還積極為國家提供如勞務、防洪泄洪等服務。1954年漢江發生洪水。沙洋農場就排出2.2萬幹部與犯人投入緊張的防洪搶險工作中。1964年漢江洪峰再現,沙洋農場積極響應政府號召,主動刨堤壩泄洪,守護了大武漢地區。

在石門水庫、漳河水庫、焦枝鐵路、神農架公路等工程中,人們也都能看到沙洋農場眾人揮汗如雨的身影。

可以說自沙洋農場的成立,不僅讓漢中中遊的荒地獲得新生,更讓前後數十萬囚犯透過勞動洗滌了身心,獲得了重生。

先賢註心血

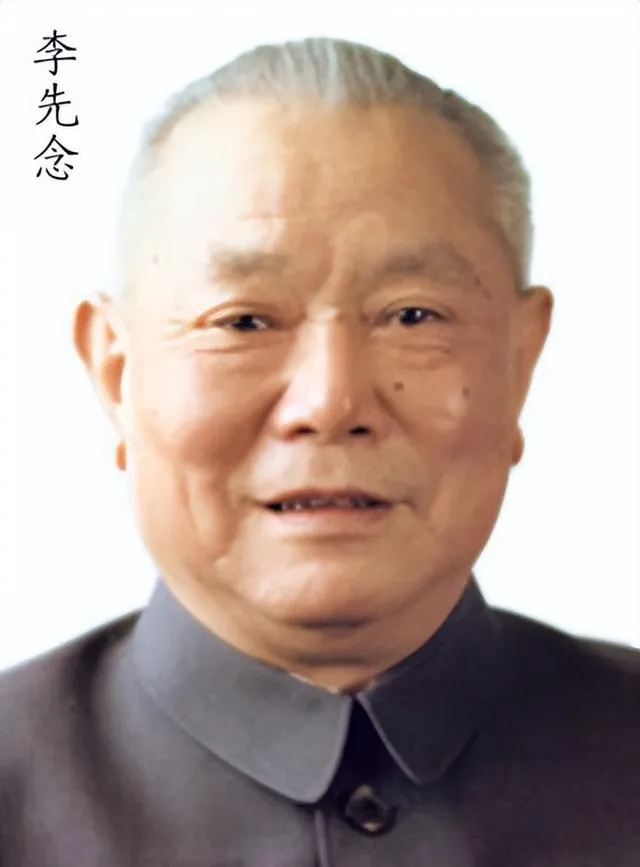

都說「火車跑得快,都靠車頭帶」,沙洋農場能夠取得如此輝煌的成績,與中央到地方,歷屆領導的關心與指導是分不開的。這其中曾擔任湖北省省委書記、中南局副書記的李先念就是其中代表。

李先念是1927年就加入組織的老革命。在抗日戰爭和解放戰爭期間,李先念先後以新四軍第五師師長和中原軍區司令的身份在如今沙洋農場的區域內戰鬥過。因此,李先念對沙洋農場的發展十分上心。

另外,還有一個很重要的原因,就是當初湖北省在籌備建立啥樣農場時,曾在省內大量調遣幹部押送囚犯集結。這其中就包含有400多位新四軍的老戰士,有不少還是第五師的人。

這些老「新四軍」戰士很多都留下來支援沙洋農場建設。因此,每次李先念來到沙洋農場視察調研時,就如同參加老戰友聚會一般。

沙洋農場的位置地處湖北潛江、荊門、京山、鐘祥、天門等多個縣的交界。土地劃撥由於牽扯到各個縣的權益,極難調節。也是依仗李先念的強勢介入,沙洋農場才能較快且順利地辦完土地劃撥的手續,成功建立。

農場成立後,為方便管理,李先念先後命令湖北省公安廳第四處遷至沙洋農場合署辦公、組織部在沙洋農場成立委員會。這些措施極大便利了沙洋農場的管理和發展,讓省委、乃至於中央更好地管理沙洋農場。

在1954年4月初,李先念親自開到沙洋農場視察,向農場管理幹部傳達中國共產黨七屆四中全會的相關精神。在那一個動蕩與挑戰並存的時代,李先念的親自視察極大振奮了農場上下工作學習的信心。

在聽取農場工作匯報的過程中,李先念始終不忘老革命的本色,多次強調團結的重要性。他號召農場的幹部,不僅要相互團結,共克時艱,更要以身作則,團結接受勞動改造的犯人,幫助他們認識到自己的錯誤,「重新做人」。

除了做好思想動員之外,李先念還貼心地為農場規劃了發展路線。他語重心長地對眾人說,農業是生產的基礎,但也要重視農林牧副漁全面發展,一定要辦工廠。當下國家正處於過渡時期,面對實作國家工業化,沙洋農場也要出一份力。

他鼓勵農場幹部,利用當地土地平整,利於機械化操作,國有農場,組織可以規劃統籌的優勢特點,大力發展出口產品,多創造外匯,為國家發展做貢獻。

李先念樸實而深刻的話語令農場幹部為之一振。可以說沙洋農場在建立幾年後,就能取得這麽多成績,李先念的指導與幫助功不可沒。

造福千萬家

改革開放後,中國經濟得到飛速發展。於此同時,沙洋農場也迎來新的輝煌。

盡管農場管理也曾因為特殊年代而懈怠,良田沃野也因為偏頗的方針的荒蕪。但堅持著努力奮鬥,自強不息的傳統,沙洋農場很快恢復了活力。1985-1990年間,沙洋農場不僅實作自給,每年還向國家財政貢獻盈利分紅。

1987年7月,沙洋農場貫徹落實司法部領導的指示,成功總結出「無私奉獻,艱苦創業,顧全大局,求實守紀」的沙洋精神,獲得了中央的肯定與認可。

由於1994年12月底【監獄法】的頒布,「勞改」和「勞改農場」等詞匯走下歷史舞台。面對司法現代化和市場經濟的發展趨勢,沙洋農場下轄的各個分農場與勞改工廠正式更名為監獄,構成了現如今的沙洋監獄管理局。

但這些變動並沒有改變沙洋監獄多年來改造犯人,令其重新做人的初心。自1978年以來,共有超過16萬余名罪犯在沙洋監獄取得小學、初中、高中畢業證書,3萬名罪犯擺脫文盲身份,其中更有28名罪犯取得大專以上文憑。

有超過4萬余名罪犯獲得初級技能等級證書,3600多名取得中級以上技能證書。讓犯人出獄後有足以為生的一技之長,更是沙洋監獄對社會治理貢獻的真實寫照。

2004年,隨著國家鑒於體制改革大潮的緩緩推進,沙洋監獄局也在年底實作了監企分離、監社分離和收支分離。沙洋農場的工商企業資產,以國有獨資的湖北省楚垣集團有限責任公司沙洋辦事處的新面貌繼續活躍在全國市場之中。

根據平台資訊顯示,單在沙洋地區,湖北省楚垣集團有限責任公司共百分百持有,包括沙洋重型機床有限公司、沙洋馬良農貿有限公司、沙洋長林建築機械有限公司、沙洋一一零八制式服裝有限公司等十多家企業,實繳註冊總資產超過2.3億元。

曾有人估算,倘若沙洋農場還能以整體的形式存在的話,只怕其各個農場、工廠的資產和營收將超過國內不少百億企業。雖然上面的數據僅僅只是當年沙洋農場景象的一處剪影,但依然能感受到其中的輝煌和偉大。

參考文獻:

【沙洋監獄工作六十年巡禮】2012年5月21日監獄資訊網

【李先念主席對沙洋農場建設傾註的心血】省新四軍研究會沙洋勞教所聯絡組 葉漢權

【監獄農場農業產業化的現狀、問題及對策】湖北省沙洋農場植保站 周世文