2024年12月29日,全球時速最快的動車組樣車CR450首次亮相北京國家鐵道試驗中心。此前,搭載CR450動車組新技術部件的試驗列車在福廈高鐵湄洲灣跨海大橋以單列時速453公裏、相對交會時速891公裏執行,驚艷了世界。

記者:

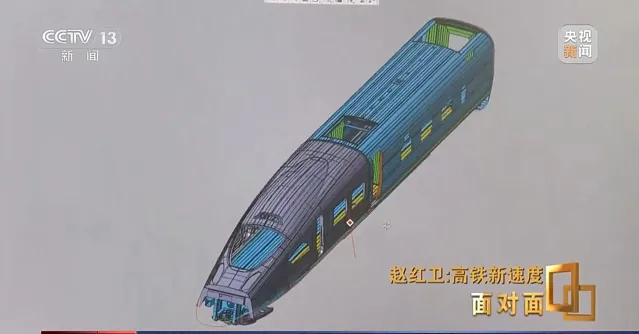

這是這次試驗的兩個高鐵動車,CR450的。

趙紅衛:

對,這個是CR450動車組AF平台,這是CR450BF平台,它這個頭型你看這個地方有點像一個飛馳的箭,所以它有飛箭的感覺。

記者:

但這個車頭BF就好像比AF完全造型上發生了很大的改變。

趙紅衛:

對。

記者:

這個更長了。

趙紅衛:

這個車頭顯得更長一些。

記者:

這個仿真是像什麽?

趙紅衛:

它是鷹隼的造型。

記者:

鷹擊長空。

趙紅衛:

對。

以飛箭和鷹隼命名,核心表達是速度。目前,中國高鐵列車的最快商業營運速度為時速350公裏,由復興號CR400在2017年實作,至今仍是世界範圍內營運速度最快的高鐵。而未來CR450的營運時速是400公裏。

根據中國高鐵命名規則,CR是中國鐵路China Railway的英文縮寫,而後面的數位則表示速度等級。CR450表示的就是具有時速450公裏試驗速度和時速400公裏商業營運速度的中國高速動車組列車。

記者:

所以今天也是面對面采訪以來坐得最舒適的椅子之一,因為今天在車廂裏采訪,所以我們就借用了這樣的一個商務艙采訪。明顯的感覺進到這個CR450的車內,感覺比以往高鐵的舒適性和智慧性可能更強化了一點。

趙紅衛:

對,因為我們CR450動車組提出了頂層的技術指標,包括更高速度,更加安全,更加節能,更加舒適,更加智慧這個頂層的要求。

趙紅衛,中國鐵道科學研究院集團有限公司首席研究員,全程參與了復興號動車組的研發過程,帶領團隊開發了具有完全自主智慧財產權的動車組大腦,列車網路控制系統。2018年,再次提升高鐵執行速度的計劃進入科研和決策的事業中。

記者:

會不會有人覺得為什麽一定要去突破這樣一個速度呢,我們跑到時速350公裏已經是世界的標桿了。

趙紅衛:

是這樣,在2018年的時候我們也做了一些統計。當時時速350公裏的路線大概一萬公裏,如何發揮傳統鐵路路這樣的一些優勢,速度提升。線上路條件不做太大的變動情況下,透過裝備的提升,那它帶來的收益是最高的。我們也做過一定的市場調研,速度提升對於我們鐵路整個的市場來講也是會帶來很大的優勢。

速度,是衡量鐵路技術水平的重要標誌,也是旅客最直觀的感受,更是對時空距離的重構,每一次提速,都深刻影響和帶動著城市格局、人口布局、經濟版圖的積極變化。然而,對高度整合的鐵路系統來說,提速意味對原有系統的全面挑戰。

趙紅衛:

因為我們CR450動車組提出了頂層的技術指標,包括更高速度,更加安全,更加節能,更加舒適,更加智慧這個頂層的要求。

記者:

就不僅僅是個簡單的叠代升級?

趙紅衛:

對,這一次我們要實作時速400公裏,其實難度是非常之大的。

中國國家鐵路集團有限公司從2018年開始研究時速400公裏執行條件下的高鐵基礎理論和關鍵技術,最終確定下來CR450動車組的四大頂層指標:

記者:

也就是說四個頂層的要求和指標,它是一個硬杠杠,是一個原則底線?

趙紅衛:

對。

記者:

但是對底下人來講,這些分構件的研究部門,他覺得可能說趙工我真的完成不了,你提的要求真的是超出我們的能力,怎麽辦?

趙紅衛:

最開始就是這樣,就是說這個我們實作不了,完成不了。

記者:

還真有這個階段。

趙紅衛:

從2018年,2019年我們訂立了頂層的四個技術指標,到2021年創新工程啟動,這些指標始終就是打著問號,能不能實作。

2021年,中國國家鐵路集團有限公司正式啟動CR450科技創新工程。給列車減重,是研發團隊確立的首要目標。

趙紅衛: 輕量化它是能夠帶來很多的好處。第一個,輕量化以後,它對於軌域的沖擊,輪軌作用力會減小,對軌域的沖擊會減小,就可以在既有的時速350公裏的路況條件下能夠開行時速400公裏。

為了減重,CR450動車組樣車部份采用了碳纖維復合材料、鎂合金等新型材料,動車組整車較以往減重10%以上。減重對實作能耗指標有幫助,但並不足夠。

趙紅衛:

你還可以看到,你看這個車這底下,它就是全都包覆起來了。

記者:

全覆蓋的是吧?全包圍。

趙紅衛:

全包覆了。

記者:

為什麽要做這樣的設計呢?全覆蓋。

趙紅衛:

它主要是為了減小執行阻力。

高速飛馳的列車,氣動阻力隨速度的增加也會快速增長,當CR450提速至時速400公裏,相對於350公裏的時速,阻力會增加30%。可以說,牽引電機產生的能量大部份都消耗在與空氣的「對抗」中。

趙紅衛:

執行阻力,我們目標是達到減阻22%,從整個動車組到頭型設計,大家可能也可以看到這個車它的頭型也發生了變化,它的頭車的長度從原來的12.5公尺提升到15公尺,長細比也做了一定的調整。另外,我們這個車可能你從內部沒有感覺,就是我們客室的高度是沒有發生變化,但是我們外面車的高度是整體有下降的,下降了20公分。

記者:

從外面來看外觀的話,整體要比過去低一點點。

趙紅衛:

對,要低20公分,這個是由於我們要減小阻力一些要求,要減小整個車體的斷面,但是我們內部為了提高舒適性,內部的空間反而沒有減小。

記者:

那怎麽做到的呢,減了這20公分,去了哪?

趙紅衛:

一個是我們的空調系統它的體積要縮小。另外,我們車的上方是整個風道的設計都做了很多的調整,但是我們車內的空間增大了5%。

趙紅衛:

整個電氣櫃的給它縮小了。

記者:

以前大概是會到這個位置設計的是嗎?

趙紅衛:

以前有的車就是兩側都會有,現在呢它的這個空間壓縮了。還有一些部件,我們透過采用智慧化的手段放到車下。這個應該說增加了手機支架的一個功能。

記者:

這個還挺貼心,挺實用的。

趙紅衛:

每個座位都應該有USB的一些。

記者:

充電的裝置。

趙紅衛:

對,一些介面。

記者:

在這邊全部有充電的裝置,以前是座位下面安裝的,現在放到這就方便了,方便一些,便捷一些。

在四大頂層設計中,有些指標本身就是相互矛盾或相互掣肘的。比如,理論計算顯示,時速提升50公裏,通常會給列車增加2至3分貝的雜訊。但四大頂層設計的另一項指標是要求CR450動車組在每小時400公裏行駛的情況下,雜訊水平與既有動車組時速350公裏執行時相當。

記者:

那怎麽面對這種自相矛盾的一些問題呢?

趙紅衛:

我們要把雜訊水平降下來,就要采用吸聲和隔聲的相應的一些技術手段,比如像地板下面我們為了隔聲、吸聲,就要采用一定的材料,這個材料是增重的。就和減重的目標是矛盾的,既要保證在減重,把重量減下來,同時又要保證降噪措施的實施,這樣的話後面就是斤斤計較,主機企業為了就是能夠把這個產品,能夠重量降下來,給每一個部件供應商都要規定,既要瘦身,又要減重,它還要滿足相應的技術指標的要求。

速度提升,核心是動力。CR450動車牽引系統采用了永磁電機,這也是永磁電機第一次套用在中國商業營運的高鐵列車上,其轉換效率較營運中的CR400異步牽引電機提升3%以上。

記者:

但是你看這速度增加了那麽多,你知道作為乘客來講最擔心的是什麽嗎?

趙紅衛:

是否安全,這肯定是所有的乘客都關心的,也是我們作為設計師最關心的,就是如何使我們在速度提升的時候,還要保證它的安全性,我們也做了很多這方面的工作。首先就是制軔系統,因為像是牽引系統,如果不工作,那頂多是車開不起來,但是如果要是制軔系統它不工作,出現故障,那麽車就停不下來,它的安全風險是最大的,所以這一次我們是要求,在時速達到400公裏的條件下,制軔時候的制軔距離,要達到6500公尺,這和我們CR400,就時速350公裏的動車組,在350公裏制軔出速下它的距離是一樣的。

列車跑得快,更要停得住、停得穩、停得準。根據CR450動車組設計要求,列車要在6500公尺的距離內實作從最高400km每小時到零的制軔,需要的時間大概在112秒。據計算,在這不到兩分鐘的時間裏所產生的能量,相當於把6.8噸的水從冰點加熱到沸點。

趙紅衛:

這樣的話,其實是對制軔系統提出了更高的要求。

記者:

但這個增加難度會很大嗎?

趙紅衛:

對,它就是需要從很多的技術方向上,要開展工作,比如制軔盤,閘片的材料,這方面要提高它的能量耗散的效能。另外就是從制軔系統的控制要更加精準,符合我們對於整個制軔力的分配,要做很多精細的計算,我們也在實驗室做了1∶1的這種台架的試驗,這樣我們經過反復的驗證,是可以實作6500公尺的制軔距離。另外,我們制軔的響應時間,也從原來的2.3秒提升到1.7秒,響應的速度也更快了,那麽從很多的方面,使我們的制軔系統、制軔能力,提升20%。

記者:

就不僅僅是停得住、停得穩,還要停得準。

趙紅衛:

停得準,對,另外車上大家也可以看到,有健康管理系統,是對這個上面的很多系統進行故障、分析、建模,也可以即時進行一些故障的預警和報警。我們是要在輕微的一些表象上,就要及時地發現一些故障,及時地能夠預警和報警,使列車能夠導向安全。

一列動車組列車,從研發、制造到運維服務,設計生產動車組零部件的主要企業超100家、參與企業超2100家。為實作不可逾越的頂層目標,很多時候都需要上下遊反復溝通。

記者:

各個分部件的這樣一個研究團隊,他們怎麽面對你提出這種苛刻的要求?因為魚和熊掌不可兼得的時候,是最難解決的。

趙紅衛:

對,反正這個過程是比較艱難。

記者:

為什麽稱之為艱難?

趙紅衛:

有的時候你比如一個技術,你已經采用了,已經比較成熟了,可能是不願意去改變的。

記者:

對,都喜歡在自己的成熟和舒適區。

趙紅衛:

對,但是你這個車更高的這種技術指標的要求,你要能夠滿足,就必須采用新的技術。

記者:

那就要突破?

趙紅衛:

對,必須得突破,必須得創新。因為已經沒有國外一些成熟的經驗可以借鑒。

從「復興號」開始,中國人開始了真正的正向研發。所謂正向研發,就是首先要考慮我們自己有什麽樣的需求,而不是一味復制國外成熟的技術路徑和標準。按照這條道路研發出來的動車組,擁有完全自主的智慧財產權,而且還要以此為基礎建立「中國標準」。

記者:

因為最初研發高鐵的時候,我們國家其實在核心技術上,有一部份是借用了先進國家的一些經驗,但是這次CR450的這個計畫,是要完全進行自主研發嗎?

趙紅衛:

因為在CR400的時候,咱們已經是具有完全自主智慧財產權的,然後我們在研發的過程中,其實我們整個的科研研發的體系和試驗體系,非常完善了,所以我們才有實力,有底氣,開展更高速度的動車組的研究。

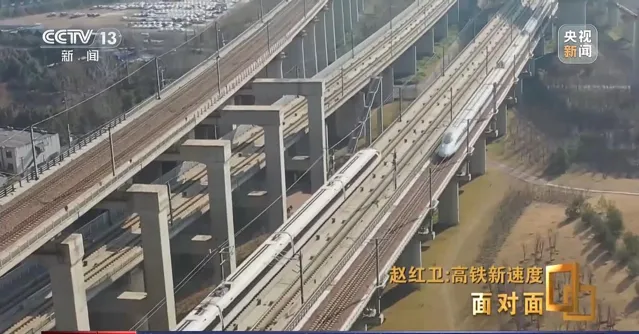

2022年4月和2023年6月,試驗團隊先後在鄭渝高鐵、濟鄭高鐵,以及福建湄洲灣跨海大橋、福建海尾隧道等地成功完成對CR450動車組新技術部件等各項效能的檢驗,其中在福建湄洲灣跨海大橋實作了單列453公裏、相對交會速度891公裏的交會試驗。

記者:

當這輛車真正進行這次下線試驗的時候,你作為設計師那一瞬間看到它飛馳而過,會是一種什麽樣的感情?

趙紅衛:

真的是有一些感動,很激動,也很自豪,我覺得真的是每一個崗位,每一個部門,每個人把自己的這一部份守好,做好,才能真正看到我們今天這麽高品質的一個車。

科技創新,讓高鐵越跑越快。中國高鐵依靠自主創新,一步一個台階,經歷了時速200公裏、250公裏、300公裏、350公裏,而未來將開啟時速400公裏的新時代。如今,中國高鐵已經形成全球最大的營運網路,國內通車裏程達4.8萬公裏,復興號通達31個省區市,超過22億人次乘坐復興號旅行。隨著CR450動車組樣車的正式釋出,人們可以再次期待速度將要帶來的積極變化。

記者:

這次整個的試驗成功了,就意味著我們拿下了第一局,但是真正在這場比賽中拿下制勝的一局,你覺得還需要多久?

趙紅衛:

大概還有一年的時間吧。

記者:

一年多之後,我們普通人也能像我們一樣,坐在這樣舒適的座椅上,能夠飛馳而過,日常的生活中,就可以和它進行這樣密切的聯系了。

趙紅衛:

我們希望是這樣,但是這個就剛才你也反復提到,就是畢竟這個動車組以時速400公裏營運,它不光是車的問題,還有路線的問題,還有接觸網,訊號系統,所以我們還會在成渝中線做一些試驗,能夠讓這個動車組和基礎設施,它找到一個最佳匹配的參數和條件,後續這個動車組才能投入營運。

記者:

我們也特別期盼能夠早一天,真正坐上CR450的這樣一個列車。

趙紅衛:

我也希望如此,希望這個動車組能夠早日投入商業營運,讓我們普通的旅客,出行能夠體驗更加美好。