隨著電影【好東西】熱映,宋佳飾演的王鐵梅讓大眾看到了當代單親媽媽的具體與多面性。她們維持著「雌雄同體、無所不能」的一面,也有與問題纏結、跟現實碰撞,常常孤立無援、難以平衡的艱辛。這種艱辛應該被看見和分擔。

(圖/【壞媽媽】)

「年底馬上要報稅了,報稅的制度越來越嚴,離異的問題似乎沒法再藏起來了,你們是怎麽向單位說離異這件事的?」

「一個母親」公益組織的獨撫媽媽微信群裏,一位媽媽丟擲這樣的問題,群友們馬上熱烈地回應了起來。

群裏每天都有各種類似的問題,如:如何給孩子過父親節?孩子作文裏「我的父親」應該怎麽寫?學校要填表,父親這一欄如何填?如何向耍無賴的前夫追討撫養費?孩子想爸爸了,要怎麽辦?……獨撫母親在生活中遭遇的各種問題,很難用想象去尋找答案。如果不是身處其中,大部份人其實看不到獨撫母親這些細碎的需求。

(圖/【82年生的金智英】)

獨撫母親常常需要面對巨大的的心理壓力,包括對未來的擔憂、缺乏安全感、日常觸發的焦慮等,源頭可能是對孩子未來的擔憂、對自身能力的懷疑,以及社會對單親家庭的偏見和歧視。對於她們來說,任何細小的問題可能都會影響到她們每天的生活,令她們產生內耗。

像這樣的獨撫母親社群,在大眾所不知道之處存在著。幾十個群裏匯集了全國上萬名獨撫母親,她們透過坦誠的交流,互相安慰和出謀劃策,讓彼此接納自己最脆弱的一面,也看到了彼此的成長。

一千萬個隱秘的獨撫母親

「一個母親」公益組織全稱是北京一個母親心理健康服務中心,成立於2015年。主理人琥珀說,組織創設的初心是為獨自撫養未成年孩子的媽媽做心理、法律、養育的支持,「在她們最難的階段扶一把,幫助她們和孩子重新站起來」。

「獨撫母親」這個詞是「一個母親」自創的,而不是用常見的「單親媽媽」。琥珀覺得,獨自撫養是一個狀態,不是法律意義上的以婚姻為界限。比如,有的媽媽是婚內獨撫,有的是喪偶獨撫。

對於中國的獨撫母親現狀,琥珀用「龐大卻隱秘」一詞來形容。

數據來源於民政部。

據中國民政部網站釋出的【2023 年民政事業發展統計公報】顯示,2023年全國依法辦理離婚手續360.53萬對。2001年至2019年,離婚人數從每年125萬對上漲到了470萬對。而根據【中國家庭發展報告(2014)】,中國單親家庭數量2000年和2010年分別為2070萬戶和2396萬戶,增幅為15.7%。

由此推算,在2020年,全國的單親媽媽家庭數量約有1940萬戶。而目前「一個母親」的社群已經有1萬多人,她們大多生活在北京、上海、廣州、深圳、武漢等城市。琥珀說,近一年多有約4000人進入社群,其中離異占了60%,而喪偶在13%~15%之間,未婚則有5%,剩下大多數處於婚姻危機之中,也就是婚內獨撫,還有少量獨撫母親是因為伴侶在服刑。

琥珀希望有更多人關心這個龐大人群的生活現狀:「她就在我們的身邊,可能是我們的同學、朋友或者同事。她們是怎樣一個人把孩子帶大的,這些年是怎麽度過的?如果我們不知道她們的存在,她們的難處和需求也就不被社會所關註了。」

「一個母親」在北京開展的心理支持小組。(圖/受訪者提供)

在「一個母親」的公眾號上,記錄了100個獨撫母親的故事,它們都來自於社群裏獨撫母親的真實分享。從故事中可以看見,獨撫母親經濟壓力大,對工作的需求相對一般家庭女性更強烈。琥珀說:「在我們收到的求助中,很大一部份是希望可以解決工作需求。從我們社群的例子看,獨撫母親從事保險的比例是比較高的,因為這個工作更加靈活。還有家政、房產中介等。未來我們也希望做一些給她們的職業賦能培訓,在經濟上給她們提供幫助。」

在琥珀看來,獨撫母親在剛開始獨撫時,普遍對未來充滿了擔憂,畢竟從一個相對穩定的家庭結構進入到不穩定的個體狀態,她們不確定自己是不是能夠帶好孩子、應該如何一個人去帶孩子。琥珀說:「你可以想象母親一個人帶孩子去醫院,陪床的同時,還要完成自己的工作。這是一個縮影,就是獨撫母親每天都要面臨類似的這種很細小的事情。」

對離婚有「恥感」,

她們無法開口求助

在找到可以互相承托和安慰的社群之前,這些母親們很多都是一座座孤島。

她們往往會認為,離異意味著婚姻乃至人生的失敗,這讓許多剛剛開始獨撫的女性,會努力隱藏「失敗」的事實。她們不願讓身邊的人知道自己獨撫的身份,包括親人、同事、朋友。

琥珀說,鼓勵獨撫媽媽在更大的範圍發聲並不是一件容易的事情。她們通常不太願意講訴自己的故事,對過去的經歷抱有恥感。哪怕是一些在職場小有成就、經濟相對穩定的女性,也依然在回避獨撫的困境。當然,這也是非常正常的狀態和需要經歷的過程。

很多離異的獨撫母親可能需要半年到一年甚至更長時間才能接受離異狀態,離異兩三年後,才能夠坦然告訴身邊的人自己離異的真實情況,但也不願過度聲張,更別說向社會發聲,讓個人的問題形成共性的社會議題了。

(圖/【最完美的離婚】)

80後心理咨詢師蒙蒙在2018年時離婚,拿到了兒子的撫養權。

離婚前,蒙蒙曾是湖北日報的記者,這是一份讓她父親引以為傲的工作。當時她與前夫分居、離婚、裸辭,開始學習心理學。原本同住在一起的父母很不理解她的選擇,後來搬走了。蒙蒙從一個忙碌、規律的職場女性,突然變成了一個獨自面對一切的全職獨撫媽媽。

開始新生活的頭兩年,她的心理狀態非常差,甚至患上過抑郁癥,這也影響了孩子的心態。她在意識到問題後讀了大量心理學的書籍,在與專業知識和自我的反復對話中找到了出路。

蒙蒙家中的書櫃,放滿了心理學類的書籍。(圖/受訪者提供)

離異兩年後,蒙蒙才在朋友圈正式「宣布」了自己的狀態。那是2020年,她為「一個母親」寫了一篇文章,記錄一個人帶娃熬過來的心路歷程。她把文章發在了朋友圈,很多同學、朋友才知道。

蒙蒙說,在公開這個訊息前後,她的生活基本沒有太大變化,只是以前還有家長邀請一起帶娃出去玩,後來就沒了。而她的內心變得更為坦然了。

同時她也終於正式與當時還在讀三年級的兒子談論離婚這件事。她告訴孩子:「我和你爸爸原來很相愛,後來我們不相愛了。他有了新的愛人,我們就不再一起生活。」

孩子聽完狠狠地哭了出來,蒙蒙也終於松了一口氣。在那之前的兩年裏,蒙蒙幾乎沒見兒子哭過。孩子隱約知道父母之間發生了什麽,但他一直在壓抑著自己的情緒。能哭出來對於孩子來說是一件好事,離異家庭的孩子需要有個大人告訴他,父母分開不是他的錯:「從那以後,我放松了,孩子也放松了。」

蒙蒙在家中進行獨撫母親心理咨詢的公益直播。(圖/受訪者提供)

2021年,蒙蒙開始幫助全國範圍,特別是武漢地區的獨撫母親進行心理疏導等工作。她成為「一個母親」重建小組的帶領人,陪伴與她處境相似的母親進行心理療愈和心理重建,包括如何探索憤怒情緒、如何面對對未來的恐懼迷茫、如何緩解獨自營育孩子的焦慮等。三年來,她已經在心理重建小組面對面幫助過80位母親,以及與幾百位線上求助的母親進行對話。她對求助者說的最多的一句話就是「我理解你的感受」。

雖然有共同的身份基礎,但服務獨撫母親這個群體的難度可想而知。每個人的個體差異很大,包括地域、受教育程度、經濟水平與孩子數量等因素。而這個群體也有一個共性,那就是她們的心理需求。

琥珀說,無論是什麽背景,大多獨撫母親都有一個共性:最開始一兩年內,她們都很需要心理支持,需要有能夠理解自己的人。而蒙蒙在長期的咨詢實踐中,越發感覺團體支持對於獨撫母親來說非常重要,這是屬於這一群體之間特有的情感連線:「獨撫母親當然也有閨蜜和親人,但是她的閨蜜和親人如果不是獨自撫養,其實無法真正理解她們的感受。有的女性甚至因為離異而被親人排擠唾罵、不被待見。因為我經歷過,所以我才更加理解她們。」

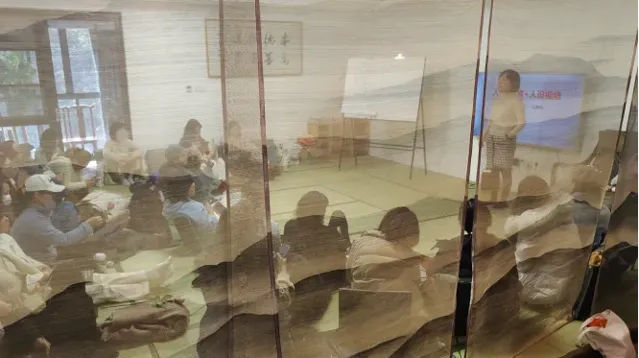

12月7日,武漢獨撫媽媽的線下活動一位粉絲5萬的獨撫媽媽分享自己營運小紅書的經驗,有26位獨撫媽媽參加。(圖/受訪者提供)

負債百萬的二孩獨撫母親,

如何熬過獨撫初期?

經濟,是獨撫母親需要面對的最普遍也最切實的問題。「一個母親」每周有常規的社群法律答疑和直播連線。每次收集問題的時候,琥珀總能看到有至少一半的問題與撫養費相關:「我們在2021年的時候做過一個關於撫養費的調研,雖然樣本只有200個,不是特別多,但對方拒付、無法承擔或者壓根就聯系不上的情況占了27%,撫養費仍舊不被很好的執行。」

此外,琥珀在社群調研中發現,97%的獨撫母親表示撫養費金額沒有發生過變更。這意味著十年前離婚定下的撫養費,到現在是一樣的金額:「哪怕拋開通貨膨脹不談,從孩子本身的需求來說,隨著年齡增長,孩子各方面的開銷會變得越來越高。而這些經濟壓力往往是獨撫母親在承擔。」

鄭瑛是一名畢業於浙江理工大學的理學碩士,80後,在浙江玉環的某事業單位從事食品檢測工作,有兩個兒子,大兒子六年級,小兒子四年級。鄭瑛在2016年離婚,但與前夫過了兩年離婚不離家的生活。前夫在她不知情的情況下,挪用了她的個人信用貸款和信用卡資金,導致她背負了大量債務。

2024年8月暑假,鄭瑛帶孩子去哈爾濱旅遊留影。(圖/受訪者提供)

2018年,鄭瑛的前夫因經濟犯罪被判入獄,她被迫變成獨自撫養孩子。鄭瑛和前夫有共同承擔的債務,前夫入獄後沒了收入和財產,法院判決這些債務主要由她來償還,她不但上了失信人員名單,薪資卡也被法院凍結,每個月只能從中領取1500元作為生活費,這是她和兩個兒子的日常開銷。

面對突如其來的沈重負擔,鄭瑛只能白天工作,晚上再打一份工。她曾經在酒店當前台,連續上了一年夜班,也曾經在肯德基做零工,還當過培訓機構的助教老師。這些兼職工作緩解了一些經濟壓力,但每份工作都非常辛苦,過程的煎熬可想而知,鄭瑛甚至幾次想要自殺。她意識到自己得狀態後及時調整,轉而向外界尋找幫助。

當鄭瑛參加小組時發現還有那麽多和自己一樣的母親時,非常驚訝。大家見面時說得最多的一句話,就是「原來你是獨撫媽媽啊,真看不出來」。

鄭瑛參加的「一個母親」在台州開展的離婚後心理重建小組,最後一次活動後合影。(圖/受訪者提供)

玉環是台州的一個縣級市,地方不大,是典型的熟人社會,但鄭瑛在參加獨撫母親的活動之前,並不知道自己周圍有這麽多面臨相似困難的母親。鄭瑛覺得,能夠公開自己的身份並參與到集體活動中,說出困境,敢於求助,是勇氣的體現,也有具體的相互支持的力量。

鄭瑛沒有回避尋求外部幫助。她的前夫曾到她的工作單位鬧過,有催債公司直接找到她,所以領導和同事都知道她的家庭情況。也許是出於體諒獨撫母親的不易,她在工作中經常受到關照。前夫鬧得最兇的那段日子,鄭瑛對領導說,如果哪天她突然沒有來上班,就讓領導幫忙報警或通知她的父母。

同時,她也非常坦誠地向孩子的老師說明家庭情況。在她看來,這樣的溝通對於獲得理解和支持是必要的。

2024年8月暑假,鄭瑛帶孩子去哈爾濱旅遊留影。(圖/受訪者提供)

鄭瑛形容兒子們時,用的是專業上的術語。比如,大兒子成績不理想,鄭瑛形容他就像「怎麽也對不準焦的顯微鏡下的樣本」,模糊,令人焦慮。但鄭瑛知道,每個孩子都是獨一無二的。她決定支持兒子追求當廚師的興趣。 小兒子在音樂上的天賦,則像她過去實驗中偶然發現的熒光蛋白,明亮而耀眼。從尤凱瑞裏到高音阮,再到琵琶,小兒子的每一次進步都讓鄭瑛感到無比欣慰。盡管經濟緊張,但她還是盡力支持,不希望讓孩子們的夢想早早破滅。

今年是她獨自撫養兩個孩子的第六年,這種生活讓鄭瑛有機會重新審視自己的人生,這場長久的對抗會分階段地給出關於人生的答案,而最近的一個是,「還有五年,我就能把債務還清了。」

為獨撫母親發聲,

打破獨撫母親的恥感和偏見

在網上,琥珀常看到有人評論:「為什麽你們要做(獨撫媽媽的)心理支持,而不是直接給某個貧困的單親媽媽捐點錢?」

琥珀的回應是,我們想解決的是這個群體心理層面的問題,透過提升媽媽的內在力量,發揮潛能,改變生活的狀態,而不是單純的物資捐贈。目前中國心理支持類的公益計畫非常小眾,專門為女性服務的公益計畫更少,她了解的數量「可能不到20個」。心理輔導成效往往很難直接體現,也無法量化,尤其是當獨撫母親還做不到主動發聲的時候,這就給計畫傳播提出更多的挑戰。

(圖/【82年生的金智英】)

根據琥珀的觀察,很多獨撫母親剛進入社群,並不活躍甚至非常沈默,習慣於先觀察,看看其他媽媽在聊什麽、做什麽。這是她們建立安全感和身份認同的一個過程。也許突然在某天淩晨,她開始求助了,會在群裏問「有沒有還沒睡的媽媽」,此時總有一些人回應她。正是在無數次脆弱時刻有同類的陪伴,才不會讓她們獨自陷入漫長的負面情緒之中。

琥珀清楚,這份工作和心理咨詢一樣,是一個長期的、細致的陪伴,是一個互相解答彼此困惑的過程:「我們的工作很難顯化,它對母親的影響是一點一滴的。每個母親都要面臨從回避身份到逐漸接納的這個過程。當她能夠很自然地對朋友或鄰居說出‘我是獨自撫養孩子’時,我們的陪伴和賦能就在發生變化了。」

(圖/【Woman】)

在社群中,獨撫媽媽不斷彼此鼓勵,相互取暖。有的獨撫母親把自己離婚的司法經歷寫成了文章投稿給公眾號。社群裏還有許多律師誌願者,盡管平時工作已經非常繁忙,但依然堅持為獨撫母親解答法律上的問題。

一個獨撫母親作為專業律師,給另外一個處境相似的女性以中肯的建議,從專業與共情兩個維度給予幫助,這並不多見。許多經歷過同樣問題的媽媽會分享她們爭取撫養費的過程,用自己的經歷告訴其他人這並不奇怪和可怕,就是一種鼓勵。

(圖/【Woman】)

在琥珀看來,這個公益計畫的目標不僅在於幫助獨撫母親解決實際問題,更在於推動社會對這一群體的理解和支持,透過全社會的努力,慢慢打破圍繞獨撫母親的恥感和偏見,為獨撫母親群體提供更多的社會支持和資源:「每個獨撫母親都在很認真地生活,能夠獨內建好孩子本身就很不容易。就像王鐵梅一樣,獨撫媽媽有脆弱的時候,但她也有充滿力量的時候。有時候她們需要的幫助,僅僅是累了有人‘扶一把’,幫她們從蜷縮的姿態中舒緩起來,再站起來繼續前行。」

編輯 騰宇

校對 遇見

營運 系和