【文/觀察者網專欄作者 雁默】

盡管去年美國在台海議題上明顯落居下風,但從大勢看,台灣問題趨向復混成、外部化,為中國發展與復興增添了變量,因此將問題單純化、內部化,是應有的戰略思維。在這一點上,賴清德上台,應視為協助我們將問題化繁為簡的機遇,而不是障礙。

將問題單純化,首要是在概念上排除復雜性,最大程度降低思想障礙。現在談障礙,並不是批判過往的做法,畢竟來時路自有其發展脈絡,因此本文旨在透過經驗實證去蕪存菁,求新思維。

去年,我展望台海局勢的總結是「被逼還手」,今年,是「小題大做」。

主動創造「被逼還手」的環境以尋求進展。簡略看去年,從氣球事件到中美領導人會晤,中國終於把要求美國支持和平統一搬上了台面,這是不可忽視的進展,而美方在台灣問題上偷雞不成蝕把米,主要就是北京展現了適度且合理的強硬,而不是讓步。

在此經驗基礎上,隨著「台獨金孫」上台,以及美國進入換屆選舉周期,中方最佳的應對姿態,就是在「一個中國」原則下「小題大做」。一切挑戰「一中」的言詞和作為,都要給予最強硬且具有實效的回應,如此方能防止台灣問題的外部化和復混成,且能向統一目標推進。簡言之,就是以攻為守。

以下理一理思想障礙。

障礙一:爭取台灣民心,但求心靈契合。

此一思想路徑具體表現在加強兩岸交流,特別是經濟讓利。公平地說,讓利成功建構了維系兩岸關系的基石,但我此前也說過,大陸讓利的成果要在結束經濟讓利後方能見效。在結束前,台灣已經湧現了不安感,就是讓利政策的「早期收獲」,結束後,我們還會看到更豐碩的成果,無需想得太復雜,認為失去了重要抓手,其實完全可以想的簡單點——失去後必有所得。

台灣政界對於「終止ECFA」議題的基本態度,是恫嚇大陸推遠了台灣民心,但事實經驗告訴我們,就算讓利加倍,也無法拉近民心。不過,持平而論,讓利確實有「牽制民心」的效果。

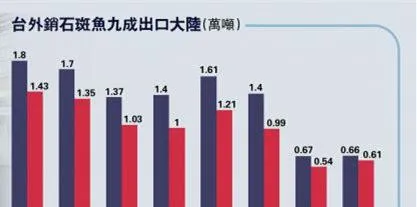

在2024大選前,大陸(有條件)恢復台灣石斑魚輸入,有利於屏東縣農民,但屏東票投賴清德的熱情仍達到48%,加上親綠的柯文哲得票22%,兩者總共得票70%,比2020年大選高出8%。相對地,協助恢復輸出的國民黨則為31%,比2020年大選還低4%。

柯文哲22%的得票率,可視為屏東人對民進黨的積怨,因為柯對大陸的態度是訴求務實,而屏東依賴大陸市場的農產品除了石斑魚,還有鳳梨、芒果、午仔魚等計畫。換言之,結束讓利的成果,是務實訴求的利多——南部人難以將積怨綠營的紅利給予藍營,那是國民黨的問題——因此才說,讓利有「牽制民心」的效果,但不會拉近民心。

那麽,結束讓利,大陸是否會連「牽制民心」的願望都喪失了呢?不會的,因為台灣農產品基本無法找到替代市場。故而,結束讓利會讓民進黨失分更大,而不是更小。

但求心靈契合,訴求當然是對的,但方法並非只有討好一途。就如同教育孩子,不能一味寵溺以求心靈契合,此一思想障礙必須移除,才能調整出更有效的方法。總言之,結束讓利,利遠大於弊。

再者,ECFA除了農漁產品之外的計畫,大部份受惠台商都能轉移到RCEP地區避風,包含大陸。因此在大陸勢必得拼經濟的2024年,借由結束讓利,吸引更多台資進駐,當然有利於己,而且絕對合情合理,沒有什麽「推遠民心」的問題。

況且,推遠兩岸民心,本就是綠營全力推行的政策,這批人執政就是借由大賺人民幣,作為推遠兩岸民心的資本。ECFA繼續執行,其實是協助「台獨」推遠兩岸民心。

台灣有一種說法認為,大陸終止ECFA是懲罰親大陸的台灣人,這就是將問題復混成的錯誤看法,因為如上述,大陸可以關一扇門,再開一扇窗,借由吸引台資進駐大陸並給予優惠待遇或其他替代方案解決問題。

惑於僵固的統戰思維,只會掉入姑息養奸的陷阱,統戰也要求靈活,而不是一成不變。

台灣對大陸樹起的貿易壁壘,就是大陸可以「小題大做」的題目。這一貿易歧視現象世所罕見,大陸必須借此理由結束讓利之外,還得否決台灣進入國際自貿協定的企圖,讓民進黨無從借由「反中」在全球經貿上套利。

障礙二:「九二共識」的善意模糊。

「九二共識」是擱置主權問題以推進兩岸關系實質進展的良政美意,因此天生就是「戰略模糊」,但民進黨不接受善意,甚至利用「模糊」否定共識,並解讀為惡意。

無能的國民黨不但無法堅持己見,還向綠營妥協,一定程度上否定共識,朱立倫公開說此為「沒有共識的共識」,投機的柯文則甚至說「九二共識是大便」,希望尋求新的名詞,卻又提不出替代方案。

大陸該向台灣要求說清楚「九二共識」了

大陸堅持「九二共識」是堅持模糊的善意,但善意在無形中反倒成了障礙,被綠營洗腦的台灣人民不明所以,美西方則積極掏空「一中原則」,想方設法搞「一中一台」。因此,大陸可考慮不再公開言說「九二共識」,改為清晰訴求「一中原則」,去除模糊空間,務求化繁為簡。

選後一周,諾魯就與台灣「斷交」,AIT主席羅森伯格大動作操弄「聯合國2758號決議」的台灣地位未定論以作為美國回應,華盛頓又一次空喊反對「台獨」,但實質支持「台獨」論述。

操弄台灣未定論,此前僅限於美國國會的叫囂,行政機關還不敢公開唱和,但現在美國國務院也不演了,直接挑戰中國紅線。

雖然在名義上,AIT不是官方單位,但羅森伯格是布林肯的心腹,其說法就應視為美國國務院的官方說法,中方可「小題大做」,直接質問布林肯是否支持「台灣地位未定論」,沒個說法就不罷休。

心口不一,是拜登政府在台灣問題上的基本原則。誠然,現在處於選戰四面楚歌的拜登,極不願台海生波,因此會嚴加管束賴清德,但羅森伯格代表國務院發出了「對華不示弱」的消極訊號。此一訊號提醒了中方,就算「台獨金孫」不敢言「獨」,美國也敢,想有效遏制拜登政府借暗挺「台獨」套利或避險,就是得讓台海局勢升溫,而不是幫美方建立「挺獨護欄」。

台灣是中國的一部份,中國的唯一合法代表是中華人民共和國。這是國際共識,美方現在只肯承認是「認知」(acknowledge),而不是「接受」,此一姿態成了當前台灣問題的禍端。由此,北京實無必要在兩岸問題上保持善意模糊,宜改為「戰略清晰」,杜絕一切鉆空子的「一中一台」心證。

此外,只講一中原則,也是否定國民黨的「一中各表」,有人擔心,這樣會不會完全切斷兩岸的「一中」共識?事實上,國民黨已避談「一中」,選前侯友宜絕口不談「一中」,就更別提支持者大部份是「天然獨」的柯文哲了。換言之,台灣主流政黨都不同程度地否決了「一中」,大陸模糊的善意已消耗殆盡,只有清晰化「一中」以正視聽,去除復混成的思想障礙,才能防止台灣政客鬼飄太遠。

那麽,賴清德任何違背「一中原則」的言詞或行為,哪怕是多小的事,大陸都應小題大做,畢竟再也沒有比賴清德更好用的台灣牌了。借此公之偏執倒逼美國修理「台獨」,本小利大,而唯有嚴打「台獨金孫」,才能有效震攝台灣在野黨,並同時給予其「反賴」的杠桿。

障礙三:拜登至少比川普好對付。

今年最大的黑天鵝,就是美國選舉。聲望跌至低谷的拜登,已漸次感受到境外盟友與敵人的冷對,故而毫無疑問,拜登會訴求「我至少比川普可預測」,以防止他的聲望在國際社會崩盤,加劇民主黨低靡的選情。

美國這一境外認知作戰,勢必會對我們形成一種思想障礙——無論拜登多麽「反華」,至少比川普好對付,所以對拜登在台灣問題上的各種示強,要給予同情的理解——此一思維會使問題復混成。

我相信北京高層不會以二分法看事,認為拜登連任比川普回鍋好,聰明的決策者不會迷惑於「二選一陷阱」,而是會擬定「無論誰當選,我都能獲益」的戰略。

事實上,川普的若幹訴求對中國有利,其中,「反幹預主義」最應獲得中方的支持。美國內部的「反幹預」論調是我們的朋友,即便標榜者是我們的敵人,北京也應利用此一論調孤立首敵——也就是奉行幹預主義的新保守主義鷹派(neocons)——借力使力推進統一行程。

誠然,美國政界的反華姿態並沒有改變,但在鬥爭手段的選擇上已經出現嚴重的分歧,且不是兩極對抗,而是多極對抗。

「反幹預主義」(反「世界警察」,反全球主義)的成員,不是只有共和黨中親川普的「新右翼」,還要加上民主黨中的「進步派」,他們在俄烏沖突、以巴沖突乃至對胡塞組織的打擊上之立場,都站在拜登的對立面,並且互相串聯。

「反幹預主義」已成了親共和黨媒體的重要鬥爭工具,右傾現實主義者並不害怕使用「克制」這個詞,根據20多年來的經驗,「克制」既不幼稚,也不軟弱,而是常識——這就是新右翼的最新說辭。

「新右翼」抨擊拜登正在濫用毫無意義的軍事暴力,此外還否定以「促進民主」作為美軍核心使命的左翼論調,也質疑以「美國例外論」作為擴軍與擴大軍事聯盟的理由。「新右翼」主張這一切都只會消耗美國的人力與資源,讓美國卷入其他國家的沖突。

以上論調,當然是我們應該支持的思維,就算其論述不過是選前的鬥爭工具。

美國大選是今年最大的黑天鵝

因為「川普主義」,敵人正在質變,如美國傳統基金會(The Heritage Foundation),此一智庫早在2022年就從新保守主義轉向新右翼,在外交政策上出現180度轉變。盡管現在的美國傳統基金會仍是「反華」急先鋒,但宣揚的是川普主義,即「反全球主義」。

該基金會甚至否定了美國的文官制度,將所有非民選官僚都視為鏟除物件,從川普的角度看,就是想擺脫新保守主義鷹派,軍工復合體對總統的牽制,甚至控制。

我們現在有一個思想障礙,就是川普必然會訴求對華強硬以作為選舉主軸之一,從而使得拜登不得不對華示強。原則上,此一思維不能說錯,但若看兩者對抗中的細節,就能輕易發現兩人雖然都「反華」,但訴求方法各異其趣。

簡單說,拜登的方法是擴大軍事與經濟聯盟圍堵中國,但川普反對這種方式,他認為讓盟友甚至敵人都為「美國復興」服務,壯大美國,才是對抗中國的良方,而任何消耗美國資源的盟友,都是敵人。

關於台灣,川普於去年受訪時已給出了暗示,他公開說台灣也是小偷,偷了美國白領的工作。此一表態,可視為川普不希望在中美關系上受制於台灣問題,直接否定了拜登的「民主聯盟」論調。

換言之,至少在台灣問題上,川普的論調較符合中方利益。雖然此公善變,但其反全球主義的基本主張從未改變,可作為今年中方小題大做,制衡拜登打「台灣牌」的良方。當然,並不是說要粗暴支持川普反拜登,而是支持「反幹預主義」,細膩地為自己墊高籌碼。

美學者格雷厄姆·伊利森(Graham Allison)近日提出了一個有意思的概念,他以兩種金融名詞形容美國的盟友和敵人對川普回鍋的不同策略:其一是「川普看跌期權」,其二是「川普對沖」。

采取「對沖」途經比較容易理解,就是做最壞打算,提前準備川普回鍋後的被動應對策略;「看跌期權」途徑則是主動在選前為自己創造利多,好為川普執政設下損害底線,比如普亭,不急著現在與烏克蘭和談,因為川普若當選,俄羅斯顯然能取得更好的和平條件。普亭現在要做的,就是讓拜登繼續深陷援烏困境,間接幫助川普當選。

中方也應該選擇「看跌期權」,因為川普選情較佳,拜登版的印太戰略「看跌」,故而宜在投票前盡可能在台灣問題上取得不可逆的實質進展,以確保就算川普上台,也難在台灣問題上漫天喊價,甚至可借此讓他認為「出賣台灣」對美國絕對有利。

結語

小題大做的目的,並不是與美國在台海問題上全面決裂,而是讓局勢適度升高,方便川普以反幹預主義修理拜登,從而避免此二人在選戰中用比狠的姿態打「台灣牌」,讓美方取得主動權。

此前我已說過悖論在產生策略時的啟發,正所謂「愈獨愈統」,但美國和台灣當局在「台獨」的意義上偷換概念,嘴巴不「獨」實質挺「獨」,中方的對策就是「小題大做」,揭穿所有口是心非的小動作並予以大反擊,讓台海局勢升溫,而其目的卻是為了降溫——減少台灣問題的幹擾,有利於大陸心無旁騖拼經濟。

只要知道如何控溫,今年就不會出大事,甚至可以取得進展。台海局勢升溫對川普有利,對拜登不利,所以為求控溫,民主黨對中方不讓步也不行。換言之,2024年就是我們在台灣問題上收獲日後賽局籌碼的大機遇。

大陸今年的政策首要劍指經濟問題,合情合理也屬必要,因此處理台灣問題應該要放在拼經濟的總體戰略裏,如此方能齊頭並進,而不是讓兩個問題互相耽誤。

在思維上去繁就簡,在政治面小題大做,就是讓大事化小的最佳途徑,重點是,要有目測可見的進展。

![零基礎也看得懂的機箱推薦 2024年01月版 電腦機箱價效比推薦/選購指南 [包括ATX塔式、MATX小塔 ITX 華碩 先馬 TT 骨伽] 跨年 年貨節](http://img.jasve.com/2024-1/341631b0d5987a280bf6f6596ccd5bf4.webp)