冬日的呼倫湖冰天一色。一米多厚的寒冰下,魚類仍在暢遊。覆蓋全境的視訊監控系統與數位化平台、先進的移動執法裝置、風雪無阻的管護人員讓非法捕撈者望而卻步。經過十年治理,中國北方第一大淡水湖呼倫湖野生動物更加活躍、族群持續恢復,生物多樣性保護工作取得了顯著成效。

呼倫湖蒙古語意為「海一樣的湖泊」,在保護生物多樣性、調節區域氣候、維系草原生態平衡和保障中國北方生態安全中發揮著不可替代的作用。受周期性幹旱和人為活動影響,2002年至2012年,呼倫湖水位連續下降,湖面大幅縮減,濕地持續萎縮,野生動物銳減,流域生態安全告急。

「當時湖裏魚少了,鳥也沒了,環湖草原沙化嚴重。」生活在呼倫湖畔的牧民侯玉廣回憶說,那時打獵、捕鳥、私捕亂撈屢禁不止。

2013年,內蒙古自治區全方位啟動拯救呼倫湖行動,呼倫貝爾市扛起主體責任,把呼倫湖生態保護治理作為築牢中國北方重要生態安全螢幕障的重頭工程,落實了多項保護與治理措施。

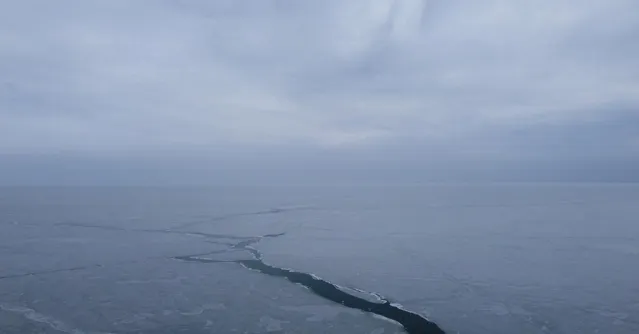

這是2023年4月17日拍攝的呼倫湖開湖景象(無人機照片)。新華社記者 王楷焱 攝

「將呼倫湖國家級自然保育區核心區和緩沖區內的牧民全部外遷,發放搬遷補貼和禁牧補貼,呼倫湖漁業公司退捕轉產,企業職工由‘打魚人’變‘護魚人’。」據呼倫湖國家級自然保育區管理局局長鄒偉東介紹,為了更好地保護呼倫湖,保護呼倫湖水域漁業資源與環境,維護水生生物多樣性,提升對呼倫湖的科研監測能力和管護執法能力,在呼倫湖7400平方公裏的重點保護區域內,圍繞著8個管護站和5個核心區,共建設了29個監控視訊的塔台,有468公裏的環形數據網路,在重點監測區建設了6個水質自動監測站和3個空氣自動監測站,對呼倫湖保護區內進行24小時不間斷監控。

「科研和管護工作插上了智慧的翅膀,不但對各類違法行為形成了極大震懾,還為觀測記錄和救助野生動物提供了更多便利。」鄒偉東說。

十年治理,生態危機迎來轉機。得益於生態環境的持續改善以及對人為幹擾的有效控制,2013年至今,呼倫湖自然保育區內記錄到的鳥類種類等呈增加態勢,鳥類由333種增加至345種,其中包括國家一級保護動物東方白鸛和二級保護動物鷹鸮、鳳頭蜂鷹;呼倫湖水系魚類由32種增加至39種;哺乳動物種類由35種增加至38種。

「多年不見的兔猻,前年竟然在我家牧場安了家。」新巴爾虎右旗牧民滿達站在岸邊興奮地說。

呼倫湖流域生態環境保護治理專家組表示,呼倫湖保護工作已從消除人類活動影響為主轉變為以遵循自然規律為主,實作科學、精準化治理。目前針對生態修復和生物多樣性保護等方面內容所形成的研究成果,將為進一步科學規劃和實施綜合治理提供有力支撐。(記者鄒儉樸、葉紫嫣)