2023大學問首屆年度學術出版論壇於今年10月在桂林舉行,邀請北京大學博雅榮休教授鄧小南,上海師範大學人文學院教授虞雲國,日本學習院大學東洋文化研究所研究員王瑞來,北京大學歷史學系教授趙冬梅圍繞「政治、文化與社會:多元視角下的宋史研究與寫作」做圓桌討論,由四川大學歷史文化學院副教授黃博主持。本文系圓桌討論文字稿,經主講人審定,由澎湃新聞先發。

黃博: 大家好,我是今天下午活動的主持人,四川大學歷史文化學院副教授黃博。關於宋代文化,陳寅恪曾言:「華夏民族之文化,歷數千載之演進,造極於趙宋之世。」著名歷史學家鄧廣銘先生也曾評價:「兩宋期內的物質文明和精神文明所達到的高度,在中國整個封建社會歷史時期之內,可以說是空前絕後的。」在此也想問問四位老師,相對於漢唐,相對於明清,宋代文化「造極」和「空前絕後」的地方,到底體現在哪些地方?又為什麽會出現在宋,而不是唐或者明呢?比如說大唐盛世萬國來朝,不是更能代表中國鼎盛時期呢?就這個問題,我們想請教一下四位老師。

鄧小南: 這是一個很好的問題,或者說是大家普遍關心的問題。關於所謂「造極」,其實中國古代歷史上的一些主要的王朝,可能各有其「造極」之處。現在陳先生所說的是華夏民族的文化,在宋代達到了一個「造極」的程度。

對這個「造極說」,我今天上午稍微提到過一點,我覺得要分幾個層面來看。「造極說」和是否「造極」,意思或許不完全相同。像我們說「唐宋變革說」,不等於說唐宋變革:「唐宋變革說」是一種假說,是一種認識的框架;而唐宋變革,指的是一種歷史上的一種現象,一種狀態。對於「造極說」,我們也應該分兩個層次來看。

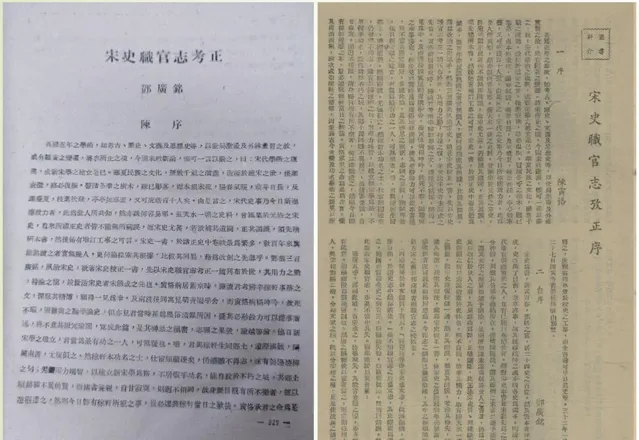

首先,所謂「造極說」,是我們從陳先生文章中抽象出來的一種概括方式,不完全是陳先生的理論創設。我們要把這一說法放到特定的語境下,不能把它孤立地看。今天上午曾經在螢幕上展示出來,1943年我父親的文章前面陳寅恪先生的序,還有1948年重印時陳先生的序,當然這兩句的文字沒有什麽區別。我是想說,我們不能從陳先生的序文裏單獨拎出一句話來講,我們是要看這一句話是在什麽樣的語境下提出來的,那個時候是1943年,1943年是什麽時候?是抗日戰爭最緊張的時候,是最慘烈的時候,還看不到最後勝利的曙光的時候。

我覺得,就像陳先生在給馮友蘭的【中國哲學史】下冊寫的審查意見裏面,所說「古人的著述立說,皆有所謂而發」,就是都是有目的的,都是有針對性的。所以對前人說這個話的環境、背景,我們必須得完全明了,要不然就很難準確地對前人的學說有所把握。陳先生1943年的時候特別強調華夏文明之文化是有特定的原因的。他所期待的是那種樹木「本根」的頑強再生,是在陽春氣暖時候的復蘇。而且我們也知道,陳先生本人並不是狹隘的民族主義者,在他的很多文章裏面,都在強調胡漢的融合,討論印度佛教的傳來對於中國文化起到的甚至於是改造的作用,至少是一種調節和豐富的作用。所以我覺得對於所謂的「造極說」,我們要在比較通達的語境下予以認識。

至於是不是「造極」,這是另一個問題。剛才黃博老師說到,我父親曾經在一篇文章裏面說,「兩宋期間的物質文明和精神文明都是達到了一種空前絕後的程度」,他指的是在整個中國封建社會的歷史時期裏面,宋代的文明程度是空前絕後的。這一說法也是經常受到質疑的。

無論是鄧先生還是剛才我們說到的陳先生,其實他們的說法都是有針對性的。換句話說,陳先生講到的華夏民族的文化,我父親講到的兩宋時期的物質文明和精神文明,都不是對宋代的政治、軍事、外交的全面評價,至少不能籠統地一概包括在內。

另外,所謂的「高度」,我覺得其實也是指相對的高度。他們兩位從來沒有說過,而且我想他們從來沒有認為宋代就是中國歷史上的盛世。所以我覺得認識這個問題,是要把握一個分寸的。老先生當時其實是有很強的分寸感的,他們的說法、針對性,都把握在特定的分寸內。我們今天回過頭認識這個問題,也是要有分寸感的。不是說宋代就是方方面面都是一個黃金時代,我覺得這個是不符合歷史事實的。

另外,剛才主持人也提到,提到造極,為什麽不是說漢,為什麽不是說唐,為什麽不是說萬國來朝?其實我們說到的物質文明、精神文明,大概不一定是和萬國來朝聯系在一起的,陳先生所說華夏民族的文化,也不是和萬國來朝聯系在一起的。

歷史上的物質文明和精神文明,所有成就基本上不是偶然迸發的,不是某一個時期突然一下冒出來的,而是長期積累後的凸現。所以從這個意義上說,漢唐時期的物質文明和精神文明都給宋代奠定了基礎,它們當年都有空前的成就:漢代有它的空前的成就,唐代有它的空前的成就。沒有漢唐就沒有宋代,我們應該可以這樣說。

但是這裏的問題,可能還在於「絕後」。是不是絕後?我們基本可以說歷史上各個時代大體上還是在往前走,當然也不是直線發展。這個「絕後」也是有限定的,這個特定所指也是陳先生和鄧先生曾經說到過的。宋代以後,王瑞來先生講宋元之間的變革,我自己是覺得,從蒙元時期到明清時期,在物質文化這個層面,肯定是有進步的,學術方面也有不同方面的進步,從這個意義上講,它在精神文明的一些側面也是有提高的。但是,比如經濟上的周折和曾經的蕭條也是很明顯的;另外,政治制度方面的專制和管控的方式,這樣的變化帶來的集權、專制、獨裁,和唐宋以來的趨勢相比,是嚴酷得多了。而且,我們也會看到,相對來說,人的發展空間、士人是否受到尊重,在蒙元以後,在明清時期,和宋代相比有了很大的變化,有些調節機制逐漸喪失。有一些做蒙元史的學者對此看得很清楚,像周良霄先生在他的著述【皇帝與皇權】裏面會說,元代之後,極端專制主義皇權惡性發展,在某種意義上走上了另一條路。我就說這些。

黃博: 謝謝鄧老師。鄧老師剛才講的意思是,我們對於歷史的閱讀也好,理解也好,要有歷史感。另一方面,我們去看歷史上的學者們做的「斷語」做的研究,也要有歷史感,或者對他們的歷史感也要有一定的同情和了解。所以如何看待「造極說」?我們要對這一段歷史的歷史有一定的理解。下面我們請虞老師談談。

虞雲國: 剛才鄧老師提出一個觀點,對於陳寅恪先生的著名的論斷——「造極說」,要從歷史的角度去全面認識。我記得改革開放不久中央就說,要全面準確地理解毛澤東思想,「全面準確」這個話也適合於我們了解歷史研究上的有關的名言,包括對於整個宋代的理解,也應該是全面和準確的。

我接著剛才鄧老師的話,想說一下我的看法。陳寅恪先生在1943年提出這個話,肯定是有他自己的寄寓在裏面,他是藉宋朝的文化之酒杯來澆自己胸中之塊壘。如果通觀陳寅恪先生關於宋代的一系列論述的話,我們確實可以看到,他對宋代文化的評價總體是相當高的。

比如他在給蔣天樞【贈蔣秉南序】裏面,也有類似的說法:「天水一朝之文化,竟為我民族遺留之瑰寶。」我想陳先生主要是從人文思想角度肯定宋朝的。我們說宋朝的文化實際有好多層面,像我們說的制度層面、精神文化層面、物質文化層面,都體現了宋代文化的不同面向。

陳先生主要是從人文思想角度來說的。相對說起來,宋代確實是比較自由、比較開放,我認為他所肯定的,也就是他在為王國維先生所寫的紀念碑裏面的話,也就是說,強調它的「獨立之精神和自由之思想」。在這點上,宋代比起其他的帝制時代來看,確實是達到了他的評價的。

所以所謂的「文化造極說」,並不是說宋代一切文化都造極了,所有的文化層面都造極了,這點剛才鄧老師也說了,在以後的明清時代,還有各自發展的方面。這是我的一個看法。

另外一個看法,後面還有一段話,是「後漸衰微,終必復振」。對於我們一般的讀者,不是搞宋史研究的大眾來講,恐怕就會引起另外一種誤解:所謂「終必復振」,是不是一定要回到宋代文化上面去?我們還是要全面準確地來理解陳寅恪先生所說的「終必復振」的意思,我們還是要全面把握陳寅恪先生關於中國文化的論斷。就像上午鄧老師提的,要以蠻族的精神再加上我們原生的文化的底蘊創造一種新的文化。

他在另外一個地方還為我們中華文化提出了一個方向,是一方面要吸收輸入外來之學說;另外一方面,不忘本來民族之地位——它是很辯證的,也就是說外來的好東西我們要把它吸收過來,無論是制度、文化還是其他的科技方面的東西。在文化上面,我們還要秉持開放的態度。我們現在說要改革開放,這個開放很重要。

另外一方面,本民族優秀的東西,也就是陳先生所強調的獨立之精神、自由之思想,我們也還要把它秉持下去,不要把它拋掉。這個才是陳先生心目中的中華文化之復振。

陳先生這個話是為鄧廣銘先生【宋史職官誌考正】寫的序言,我們作為搞宋史的學者,當然也很關心鄧廣銘先生的有關的著述。這方面最有發言權的是鄧小南老師。我把鄧廣銘先生關於宋代文化的論述,做了一個排序:在1986年,鄧先生說過這麽一句話:「兩宋期間的物質文明和精神文明,所達到的高度在整個中國封建社會歷史時期之內,可以說是空前絕後的。」這是鄧廣銘先生在1986年的論述。他提出了「空前絕後」,當然對這個「絕後」怎麽理解,剛才鄧老師也發表了她的見解。

鄧廣銘先生的論述,我認為和陳寅恪先生的「造極說」基本上是一致的。但是鄧先生對於宋代文化「空前絕後」的評價,後來好像有所修正。他為陳植鍔先生的【北宋文化史述論】寫了一個序引,在裏面一開頭是這麽表述的:「宋代的文化,在中國封建社會歷史時期之內,截止明清之際的西學東漸的時期為止,可以說,它是已經達到了登峰造極的高度的。」而後又說:「宋代文化的發展,在中國封建社會歷史時期之內達於頂峰,不但超越了前代,也為其後的元明之所不能及。」這是他在1990年的一段論述。

這裏面我認為,他是把明清之際的「西學東漸」以後的文化劃出來進行一個比較,在明清之際,西學東漸以後,我們的文化又有一個新的發展。在這以前,是空前絕後的。

而後在1992年,我們中國宋史研究會有一次國際宋史討論會,鄧廣銘先生做了一次開幕講話,在開幕詞裏說了這麽一段話:「宋代文化發展所達到的高度,從10世紀後半期到13世紀中葉這段歷史時期,是居於全世界的領先地位的。」所以我認為,對於陳先生的論述,要從他的整個宋史觀、他的整個中國文化觀去理解。我認為,對於鄧廣銘先生關於宋史、關於宋代文化的論述,也要把所有關於這方面的問題串起來,才能得出一種比較準確、比較全面而不走樣的理解,這是我對兩位大師的著名論斷的一種理解,並不一定準確。

黃博: 謝謝虞老師精彩的分享。聽了之後我感覺當年陳寅恪、鄧廣銘先生當年的「造極」以及「空前絕後」說,都是帶著強烈的文化自信提出的。我突然想到,我們剛才說漢唐明清在很多地方的強勢遠超宋代,但是南宋初年面臨跟陳寅恪先生相同社會困境的時候,有一個叫作史堯弼的人,在南宋初年大宋風雨飄搖的時候,他竟然還敢說「吾宋二百余年,文物之盛跨絕百代」——我宋朝文物之盛,比漢唐還要厲害。我覺得這樣一種宋人的自信,是我們今天理解宋代文化的「造極」,或者說宋代文化魅力的切入點。我想請王老師圍繞這個問題,以及剛才談到的怎麽理解「造極」,還有「造極說」談一下。

王瑞來: 剛才鄧小南老師、虞雲國老師,講的都是這次山水閱讀節的一個主題,就是追問「何以造極」。實際上,準確理解陳寅恪先生的「造極說」是很困難的。或者說,這個問題分很多層面。何以造極?這實際是包含了我們如何認識宋代歷史的問題。過去有一句話說,一千個讀者眼中有一千個哈姆雷特,每個人包括我們宋史研究者心目中的宋代都不一樣。剛才虞雲國先生講的一句話非常好,用陳寅恪先生紀念王國維那段話,「自由之思想、獨立之精神」,用這句話來詮釋何以造極,我覺得是抓住了它的本質。

為什麽這樣講?我的學術研究的一個主題,或者說研究的主線是士大夫政治。士大夫政治是什麽時候開始的?是從宋代開始的。大家就會問了,任何時代都有士大夫,為什麽士大夫政治是宋代開始的?這個就和北宋擴大科舉規模有關系。大家知道,科舉從隋朝開始發端,唐朝的時候,一直是涓涓細流,每一科合格者登第者都只有十幾個人、幾十個人,這種情況一直持續到了北宋太祖朝,還是這樣僅僅是「不絕若線」。不過從太宗朝開始,大規模擴大科舉考試,一次取士達到幾百人甚至上千人。十幾年持續下來,到了太宗朝後期,科舉出身的士大夫已經登上了政治舞台的頂端。包括我和趙冬梅老師都寫過的寇準,就是其中之一。

宋代的科舉和唐代的科舉有什麽不一樣?——實際我這個問題也是在回答「造極於宋代,為什麽不是強盛的漢唐」?——最大的不同,就是有士大夫政治。我們也可以用「唐宋變革說」的話語脈絡來講,士大夫政治是繼承了一種平民化的方式,「一切以程文為去留」,人人都可以參加考試,憑成績來錄取。在唐代的時候,要想考科舉,還要行卷——把自己的一些好的文章拿給一些有影響的高官看,然後才能獲得機會。但是宋代是「彌封糊名」,做到了相對公平,平民透過努力,也可以走入仕途。比如說範仲淹就是這樣。

這種士大夫政治,它造就了我們所說的中國歷史上最好的40年,就是宋仁宗時期。當然這個時期是不是最好,也有另外的說法,這裏是一般普通的說法。

擴大科舉有它的必然性,但是這個舉措也有它的偶然性。但是這種偶然性的舉措,改變了中國歷史走向。所以我就在想,陳寅恪先生所說的「華夏民族之文化,歷數千載之演進,造極於趙宋之世」是針對什麽來講的呢?我覺得這其中就包括宋代和漢唐最大的區別,這個區別就是士大夫政治。

今天上午提到了文彥博「為與士大夫治天下」,大家都拿這句話來講宋代的君臣共治,這是一個很大的特點。不光是君臣共治,士大夫幾乎是在實際上和具體的皇帝平起平坐。王安石講過這樣一句話:「雖天子,北面而問焉。」即使你面南背北為王,也要轉過身來(面北)恭恭敬敬向我來請教。

「為與士大夫治天下」講如何共治,但北宋張載的那句話更重要:「為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平。」這裏面沒有君主的影子,充滿了士大夫的自豪。

我曾經在我的一篇文章【將錯就錯——宋代士大夫的「原道」論】中說道,漢字裏的君,一般是指君主,指皇帝。但是在先秦並不是這樣。在先秦,君是指諸侯國國君。天下共主,周天子那才是天子,相當於後來的皇帝。在戰國時期,競爭比較激烈,人們都想把人才聚攏到自己門下。比如戰國時孟嘗君的招賢養士。【論語】也有講到,春秋時代就這樣,有朋自遠方來,不亦樂乎。這都是在招攬人才。這個時候,哪個地方政治清明,人們就到哪裏去,沒有太多的顧慮。連孔子都說:「道不行,乘桴浮於海」。這時候就產生了很多限制君權的言論。大家都知道孟子講「民為貴,君為輕,社稷次之」。還有講,如果你把我當草芥,我就把你當寇仇。為什麽有這些言論?後來朱元璋看了這些言論非常不爽,認為這些都不應當是做臣下說的,後來作了【孟子節文】。

在春秋戰國時期,社會劇烈動蕩,君的意思,就是指諸侯國君。但是到了大一統,秦始皇統一中國以後,秦漢以後的君就是指皇帝。宋人以他們的儒學素養,完全清楚這就是用來限制諸侯國國君的言論。他們把這個思想資源作為一個武器來限制宋代的皇帝,所以才使得他們有昂揚的鬥誌和深刻的自信。

關於宋代士大夫的這種精神——我講士大夫是一個集合的概念,並不是個人。士大夫中不乏無恥者,但是從整體上說,即使只是少數人能夠體現這種精神,它也是值得贊揚值得繼承下來的。——這種宋代士大夫精神後來是為中國士人所繼承了,「獨立之思想,自由之精神」作為一種基因,已經植入後來士人的精神血脈當中。所以像明代,具體皇權發揮得很厲害,動輒廷杖士大夫,但是前面打倒了後面接上去,這種士大夫精神就是來自宋代。所以,「造極之世」何以不是強盛的漢唐,而是宋朝,是因為它有士大夫政治。士大夫政治體現的精神之一就是一種自由的精神。我覺得這一點是陳寅恪先生內心裏面深深向往、羨慕和希望能夠發揚光大的東西。當我們了解陳寅恪的思想脈絡之後,我覺得這種詮釋應當可以成為一說。謝謝。

黃博: 謝謝王老師,王老師給我們闡發了宋代的魅力來自於自信,而這種自信來自於宋代士大夫階層的崛起和士大夫政治的運作。不過包括君臣共治在內的士大夫政治,有多少是他們的理想,有多少是實操中的現實?這個其實是值得我們考慮的。包括「造極」的問題,我想從這個角度,請教一下趙老師。

趙冬梅: 我們今天在這談「造極說」,其實是可以分為若幹層面。第一,陳先生講「造極」的時候,他講的造極究竟是什麽,還有陳先生、鄧先生對於宋代的觀點,如果「造極說」在本質上是對於宋代在中國歷史當中所處的地位的一個性質認定的話,陳先生究竟是怎麽看的?他在說「造極」的時候,他在1943年寫下這些文字的時候,他寫完之後仰天長嘆的時候,嘆的是什麽,想的是什麽。鄧老師和虞老師都指出,尤其鄧老師告訴我們說,我們要回到歷史情境當中去理解古人,同時在歷史情境當中認識學者所寫下的那些文字。陳先生說「造極」,鄧先生說「空前絕後」。其實我印象中的鄧先生說的空前絕後,是說「在封建社會歷史時期之內,截至明清之際,西學東漸為止」。我感覺鄧先生和陳先生相比,一方面在時間上是往回收了,在面向上,可能又是比陳先生大了。

我們怎麽理解陳先生的「造極說」,這是另一個層面的意思。第二個層面,在我們這個時代怎麽理解陳先生的「造極說」。陳先生是1943年,80年前,他為鄧先生的【宋史職官誌考正】作序,那時是中國現代範疇的宋史研究剛剛開始的時候,那是奠基之作。在80年之後,我們有了80年的海峽兩岸、世界各地的學者對宋代的研究,在80年研究的基礎之上,今天的我們如何定位宋朝,就是給宋朝的歷史定位究竟是什麽?我覺得這是另一個層面的問題。我自己今天上午說,我在政治文化的意義上,接受陳先生的「造極說」。以上是我們怎麽認識陳先生所說的「造極說」,以及「造極說」接受史層面的討論。

還有一個跟接受史有關聯的問題是,為什麽今天,2023年,我們會在桂林開這樣一個會。為什麽過去的大概二十年間,宋朝在中國普通人,特別是年輕一代的心目中的印象,變得完全不同了。傳統上講,中國人談我們自己的歷史,最自豪的部份是漢唐,宋代其實是不被重視的一個部份。可是在過去大約二十年間,宋朝就變成了一個受人待見的朝代,甚至坊間還有年輕一代的「宋粉」出現。我記得張邦煒先生的【兩宋王朝史】在北京開釋出會的時候,我跟鄧老師、包偉民老師、曹家齊老師,等等那一圈人,每人都說了同樣的一句話,就是「我不是宋粉」。今天我們在談「造極」的時候,我想這也是剛才鄧老師說的,不同的時代肯定有不同的造極的面向,如果說宋代在政治、文化上,確實有它獨到的地方,確實有它值得贊美的地方,那麽,我們應該去學習那個好的地方。我們要把好的地方理清楚、講明白。但是,我們看歷史的方法,不是說宋代有一些很先進的東西,我們就拿來,然後就用現代的語言,把它放到一個現代的認識的框架當中去重新擺放它。我們從宋朝的歷史當中,拿過來一些積木,然後放置到一個現代框架的高樓大廈裏面,這兒放一塊、那兒放一塊,然後說:啊!宋朝多偉大!那不是宋。這就是為什麽那天釋出會上,宋史學者都在說「我不是宋粉」。

今天當我們贊美宋朝的時候,我們要贊美的是什麽?宋朝畢竟是在傳統中國的帝制發展脈絡中的一個鏈環,它是前面的朝代的延續,也是在它之後的朝代的前身。這個沒有辦法,是剪不斷的,所以沒有單擺浮擱地對宋的贊美,就像曾經對漢唐的贊美一樣。如果要麽贊美,要麽反對,那這個贊美和反對同樣都是沒有意義、沒有價值、不值得贊成的。我們今天應該有一個更加理性的態度,首先學術界的梳理,對於宋代實際狀況的梳理,就該有更理性的態度。還有面向公眾的閱讀,我想至少來到這裏的和在網上陪伴我們的讀者,都是有能力來區分、認識更加復雜的事物的,有能力以更接近事物本來面貌的形式去認識它,比如說宋朝。

我在某些方面是同意「造極說」的,但是為什麽會在宋朝出現造極?其實陳寅恪先生還有一句話:「六朝及天水一朝,思想最為自由。」如果我們用它來解釋「造極」,這會是一個特別簡單的答案。但是我們要回到陳先生的原話,這話在說什麽?他是在說駢體文的寫作。駢體文是一種高度講究形式美的文字,很難寫。既要這麽講究形式美,又要能夠表達思想,陳先生說這個太難了,所以只有在一些思想最為自由的時代,才能寫出真正好的,既有形式上的美觀,又載道的文字。剛才我解釋了陳先生所說的「六朝及天水一朝,思想最為自由」。

再接下來就是我對陳先生的闡發。我覺得陳先生說的六朝及天水一朝的「自由」,可以放在一個更長的歷史時段當中來看。六朝的自由是一種破壞性的自由,是舊有的經學已經禁錮思想,所以要打破傳統,把道家的東西,還要把佛教的東西引進來,打破舊的思想框架。

然後宋朝的自由,從打破舊思想框架開始,經過了漫長的時間,在一千年之中,比如說佛教深刻地影響了中國,讓中國人的思想變得更加深邃。可是,中國畢竟是中國,我們最終還要「有我的」建設。所以前面的自由是一種破壞的自由,到宋朝,思想的自由是一種「建設」的自由。比如到南宋,我們看到了集大成者朱熹。但是當朱熹的理學被立為官方正統的時候,也就意味著新的教條開始了。

另外還有一個我自己的感受,我之所以覺得宋朝造極,其實就是承認宋朝在某些方面是空前的,是絕後的。我和我們系的一些搞元明清史研究的同事們聊天的時候,大家都比較一致地非常心悅誠服地認為,宋朝在國家治理的層面上,治理的水平就是很高的,就是比元明清高。關於君臣關系,我推薦大家讀姚大力老師很早的一篇論文,題目我忘了,就是談君臣關系,談宋代還是承認「君使臣以禮,臣事君以忠」的,就是以禮義換忠誠。但是到了朱元璋的時代,我們看他在說什麽。如果和宋朝相比的話,思想的自由度大大降低了。比如說明朝人會覺得,「君使臣以禮,臣事君以忠」這本身就不對,誰敢說這樣的話?可這是夫子說的話呀,就連孔子說過的很講道理的話,明朝人也會diss它。

所以在這個角度上說,我個人覺得,宋朝確實在政治文化上有出現過「造極」的現象,但是沒扛住,其實我上午就是在講為什麽沒扛住。

黃博: 謝謝,趙老師把宋代文化的魅力以及宋代在中國歷史上的地位闡發得非常精彩。透過剛才趙老師講的宋代文化的「破」和「立」的兩方面,我們能夠感受到宋代的思想的深刻程度是真的很厲害的。在這個意義上來講,「何以造極」不是數量上的造極,而是深度上的造極。

我們要把「造極」放到歷史的長河裏去看。陳寅恪先生講的那句話,我自己覺得最有意思的,其實是後面的「後漸衰微」四個字。我們怎麽理解這個衰微?為什麽會衰微?是從什麽時候開始衰微的?是不是北宋的滅亡?北宋的滅亡又起源於什麽時候?

今天上午老師們都講到【元祐黨籍碑】。當然現在這塊碑是藝術以及歷史文化的寶貴遺產,但是如果了解這塊碑的歷史的話,我們今天看它有多麽寶貴,當年的人看它就有多麽驚心動魄。它背負了太多人的顛沛流離、家破人亡。這就是「造極」之後,宋代面臨諸多問題,大家想維持繁榮、挽救大宋,不同人有不同的解決方案,最後卻換來了一個可怕的後果。比如神宗、王安石,一頓很猛的改革操作;比方說徽宗、蔡京,雖然現在我們說徽宗是昏君,但是當時他本意是想讓大宋走向更加繁榮昌盛,鑄就更偉大的盛世。為什麽會這樣呢?不知我們在座嘉賓是如何看待這個問題的?我想請四位老師談一談。

虞雲國: 主持人提了這麽一個問題,「後漸衰微」到底從什麽時候開始的?是從王安石變法開始,還是元祐黨爭以後,北宋政治進一步黑暗所造成的?我還是接著剛才陳寅恪先生的話來考慮這個問題。「文化造極」和所謂的「後漸衰微」,還是要擴大到整個宋代文化上面來說。但是我們講文化又是一個相當龐大的綜合體,在討論「後漸衰微」上面,恐怕還要從各個角度、各個層面把它細化來討論。這個時候應該宜細不宜粗。

比如思想的衰微,南宋還有陸九淵的心學的創立,還有上午所提到過的南宋浙東學派(事功學派)的創立,說明整個宋代的學術在北宋滅亡以後,南宋時期也還在進一步朝前推。它顯然也應該屬於「造極」的範圍,而不能說它是全面的衰微了。朱熹對於宋學,尤其是宋學裏面的理學層面,做了一個集大成的工作。當然,在朱熹去世以後,到了理宗時期,理學官學化。我認為,思想層面的話,這個才算開始衰微。

物質文化的層面就更復雜了。在某一些方面,我認為南宋的發展勢頭,也還在某種程度上面繼續著。當然某些層面的勢頭,好像不如北宋上升期來得那麽健旺,來得那麽蓬勃,來得那麽創新。但是我認為大體上是向前發展的,可以做這麽一個認識。

另外,講到宋代,唐宋轉型也好,唐宋變革也好,一個很重要的課題就是,城市的興起。城鎮化的進一步推進和市民階層的出現,這些出現以後,就有了市民文化。從市民文化角度來看,南宋還在方興未艾之間。因為從文學史的角度來看,市民文化出現,起碼要有兩個比較重要的標誌,那就是比較成型的戲劇,還有長篇的市民小說,這個要到元明之際才出現,戲劇稍微早一點,金元時期就形成了。所以從市民文化角度來看,就不能說北宋以後文化就開始衰微了。

但是,從制度文化角度來看,這是值得我們搞政治制度史研究的人再三追究、再三詰問的。上午趙冬梅老師提到,在王安石變法以後,有一個轉向,這個觀點我基本是同意的。當然,是不是法家轉向還可以討論。我們知道,王安石的變法,它的一個最主要的成功的關鍵,就是所謂「得君行道」,在這裏面,君主的支持是很關鍵的,而所謂「道」,就是王安石變法的理想和觀念。

「得君行道」也是一把雙刃劍,一方面讓王安石透過一些行政的、思想層面的等等手段,把他的變法主張朝前推進,以便取得一定的成果。但是,另外一方面,也出現了劉子健先生在【中國轉向內在】裏面提到的一個命題,因為是君主和宰相,宋神宗和王安石兩個人在共同理想的支配下面,去實行變法。他們認為,我們所做的就是利國利民。因此,在變法體制下面,政府就變得自信而武斷。

總體上來看,王安石變法我們一般把它劃為兩個時期:熙寧時期和元豐時期。元豐時期的變法,一個重要內容是元豐官制。宋史學界的普遍看法是,元豐官制的變法,實際是在某種程度上面,要加強君主集權。透過「三省制」的重建,來加強君權。從剛才所講到的政治制度和政治文化的變化,我們就可以看到,透過宋神宗和王安石時期的一系列的變法改制,就把權力進一步集中了。這麽一來以後,在宋仁宗時期,慶歷和嘉祐年間,曾經一度繁榮的、士大夫官僚對政治發表意見、對君權起一種制約作用的重要職能就被大大削弱了,甚至在某些程度上是有所轉向了。

因此,可以看到,實際上「得君行道」——推動王安石變法的一個主要的方針,實際上就變成後來皇帝和代理人獨立行使中央控制權的一種模式的開端。人可以不一樣——皇帝不一樣,宰相不一樣,但是這個模式既然開了一個頭,就會繼續朝前推進。君主專制在這些方面是有它的路徑依賴的。

到宋徽宗時期,按照劉子健先生的話來說,是宮廷集權的形態了,由宋徽宗和蔡京為主,來決定整個政治的走向。

從徽宗時期,然後到南宋,由於外部環境的變化,懸在頭上的外敵壓迫的壓力越來越大,改革變法在南宋就基本停止了。再加上宋高宗個人的因素,很快就出現了在宋高宗默許下的秦檜專政,以及南宋中後期不斷出現的權相專政。所以說,從政治制度層面來看,恐怕王安石的變法是開了一個不好的頭。而後可以看到,這個走向,就一步一步地向更嚴重的境地滑下去,從這個角度看,政治文化的「衰微」從北宋中後期開始,是基本上可以成立的,當然這是我的一種個人的看法。

黃博: 謝謝虞老師。對於「造極說」要全面準確地認識,剛才虞老師就用全面準確的思路談了怎麽看衰微的問題。其他老師有什麽要補充的,或者有其他想法?

鄧小南: 剛才主持人說到兩個方面的問題,一個是說到元祐黨籍碑作為「衰微」的一個表征。其實目前存世的【元祐黨籍碑】背後的情形比我們看到的要復雜得多,目前能看到的元祐黨籍碑在全國僅有兩塊,都是在我們廣西。至少龍隱巖這一份是非常醒目的,當年胡適也專門來找過這一份元祐黨籍碑。

值得特別註意的,一個是:當年的元祐黨籍碑,就是蔡京當政的時候,這份政治整肅的「元祐黨籍」為什麽要刻成碑,那個時候的指導思想是什麽,在地方上的影響是什麽,這是一個問題。

第二個問題,是我們現在看到的這個元祐黨籍碑是什麽時候刻為摩崖的。我們看到,它是在南宋中期慶元黨禁期間刻出來的。慶元黨禁,我們知道是寧宗時韓侂胄等人整治他政治上的對立派——不僅僅是道學家,對他們有多方面的壓制。 而正在這個時候,桂林這個地方一些當年的元祐黨——我們姑且說是「黨」吧,其實也說不上有什麽黨——一些所謂元祐黨人的同情者,他們的後人,在龍隱巖相當醒目的位置上刻了這樣一塊元祐黨籍碑。到底他們當年為什麽要刻這個,是僅僅想為他們的前輩刊刻一個光榮榜,還是說有他們當時的反思和警惕?這種警惕可能是對於徽宗蔡京等當年整肅政治上對立派,制造元祐黨籍,以至於造成了北宋滅亡這樣一個慘痛教訓的警惕;當然也是對於朝廷這樣的打擊、抑制,是不是會造成剛才各位老師都說到的人文精神——獨立精神、自由思想——的泯滅、消沈,對於這樣一種趨向的警惕。

所以我覺得【元祐黨籍碑】這個問題,其實可能比我們現在看到的——我們以為這就是元祐年間的事——還要更復雜。

另外,我贊成剛才幾位老師說的,有一些東西我們應該細化討論,比如剛才說到「後漸衰微」的問題。衰微實際上是一個歷史過程,「漸」是有若幹節點的,這些節點各自在這個過程裏面起到了一些什麽樣的作用,使得這個過程如何曲折地發展下去,我覺得這個是要厘清的,恐怕這不是一個節點所能解決的問題。

我們做歷史一般都是往前面時代看,比方我做宋史,相對來說熟悉唐朝,但是我可能不像王瑞來老師同時熟悉元朝。做唐朝的老師可能比較熟悉魏晉南北朝,就不那麽熟悉宋朝。這個也是很自然的,因為我們研究的時代是從前面發展而來,我們想把握這個時代,就要看它是怎麽發展過來的。

我們現在會看到,像周良霄老師、姚大力老師、張帆老師,都是元史專家。這些國內外頂級的學者,他們都會說到皇權在宋代到蒙元時期的一個重大變化。當然剛才有老師也說到,明清時期延續了這樣一種變化的趨勢。另外從制度方面來看,草原遊牧民族相對來說制度比較粗放,這和宋代的相對繁密、瑣細的制度,形成了鮮明的對比。當然這個對比不是為了區分好和壞、是和非,我們只是說一種客觀的現實。

剛才虞雲國老師說到,像宋代的制度,像元豐改制,這是宋代制度史上的一個大事,那麽它究竟「大」在什麽地方?最主要的,其實是試圖改變朝廷的一種權力結構:原來的行政機構中書門下分為三省,三省本身要內迴圈,要相互制約;同時又按照事任分工的原則,行政、軍政、監察部門還要彼此相互制衡——這樣就形成了多重制約。在宋神宗的時候,可能還勉強能夠實行下去,但是到司馬光他們回來主政以後,一直講這樣資訊不暢效率低,其實是做不下去的。到了南宋,又有重新的調整。元豐時期這種多重制約、多重迴圈,乃至對於士大夫權利的限制,實際上是皇帝強烈希望能夠強化君主集權的一個對映。宋神宗為什麽這麽強烈地希望強化集權?我覺得跟王安石變法後期皇帝的主觀感受是有關系的。

所以這些事情,我們可能要從更多的、更豐富的角度來進行討論。北宋滅亡是不是一個節點呢?上午趙老師說到大變法,剛才說到北宋滅亡,這些是不是節點呢?理學官學化是不是節點呢?我覺得這些都是節點,包括宋朝滅亡,被元朝取代,這些都是節點。節點的實際意義可能不同。另外,比方說我們通常會說到的「國是」,剛才虞雲國老師說到,王安石那時候就是希望「得君行道」;與此同時,當時的士大夫,包括王安石在內,也有一種「致君堯舜」的努力,這也是很多學者曾經討論過的。實際上這在當時形成一種張力,一方面忠君的思想,「得君行道」的思想是強化了;但是另一方面,希望「致君堯舜」——就是對皇帝有一定的限制,有一定的要求——這樣的一種努力,當時也是在強化之中。

所以,說到「後漸衰微」,如果有斷限,我覺得至少在陳先生心目中,不應該指的是北宋,也不是指「國是」的出現。像南宋,剛才虞老師說到,南宋的朱熹、陸九淵、呂祖謙等這些人在當時代表著新的學術思潮,包括道學、心學、事功學派等等,在一段時期裏面,可以說是蓬勃發展。還有就是文化重心的全面下移,包括文學各種各樣體裁和題材的多樣性,包括文學的創作者,不僅僅限制於士人書齋,甚至於街頭說書的市井之人,也參與了多元的創作。當時文化的受眾,應該說也是面向更廣大的社會階層。這些都應該是在華夏文化的整體成就之中的。

所以我個人是想,我們討論後漸衰微這個問題,不能一刀切出唯一的斷點來,而是要把它看作一個逐漸的過程,其中一些重要的節點,可能有標誌性,對這些節點,我們應該有所把握。

黃博: 謝謝鄧老師。我們對於「衰微」理解也是一個非常豐富的過程。也是有起伏的,我的理解是在衰微的過程中也有閃光點出現,包括剛才各位老師都講到這個問題。王老師有沒有補充的?

王瑞來: 我非常贊同鄧老師的說法,後漸衰微的「漸」,是一個發展的過程,它不是哪一天早上突然出現的,這個「漸」本身就是漸漸地意思。

討論這個問題要區別出幾個問題,我們要把思考細分化。首先要從王朝史的窠臼中擺脫出來;另外一個是,制度的規定和實際的實施,它是兩回事。把它們區別開來,我們才能更為清晰地得到一些認識。

如果我們非常明確地把這個衰微的節點定在北宋,甚至是王安石變法,實際上就跟「王安石變法亡國論」一致了。南宋的時候特別盛行這個說法,北宋滅亡以後,痛定思痛,反思、追尋歷史教訓,最後歸結於王安石變法。

實際文化的層面是多層面的,政治文化僅僅是其中的一部份。我們還有更多的社會文化在裏面。怎樣理解「造極於趙宋」的宋,還有今天虞雲國老師參照的陳邦瞻講的「無一不與宋近者」。對於這個「宋」如何理解?兩宋320年,是有北宋,有南宋,實際兩宋的狀況甚至性質是有很大的不同。所以我理解,「造極於趙宋」的這個宋,恐怕更多的是指南宋。如果講衰微,從北宋就開始了,那麽南宋道學的興盛、思想的發達如何解釋?

還有我剛才講,從王朝史的研究範疇裏擺脫出來,因為歷史有更多的面向。前些年在倡導宋元變革論的時候,我就組織一個筆談,叫做「向下看歷史」。一個是針對唐宋變革論,向上跟中唐以上的時代相比,得出的結論來看,我是向明清、向近代,探討中國歷史如何走過宋元,經歷明清,走到近代,走到今天,這是一個「向下」。另外一個「向下」,就是從並不僅僅著眼於王朝政治、中央政治,而是著眼於地方社會的發展,向下——民間社會。所以這次我這本書,我們廣西師大出版社出的,就叫做【士人走向民間】,強調這個民間,強調地域。

南宋剛才鄧小南老師也講到,說書業等等文化的發達,這裏面我們今天講新媒體,實際南宋就產生了新媒體——印刷業。印刷業大家都知道,從唐末五代就開始有雕版印刷了,但是在南宋的時候,由於造紙技術的改進,紙張得到了大量廉價的普及,而北宋的印刷業繁榮還屬於在宮廷之內,今天上午趙冬梅老師講到雕版的榜文,南宋的時候民間書坊興起,大家都來印刷,普通的老百姓童蒙、歷算等等這些書都要買。而且那個時候出書也很簡單,像朱熹到哪兒去刻部書,比方說到建陽書坊去刻書,這都有記錄的。

所以新媒體革命帶來了文化下移的風潮,在這個風潮中,新媒體起到一個催化劑的作用。所以我講南宋在文化的興盛,包括市民文化,小說、戲曲、話本,都是很有特色的,而且這些都被元明所繼承。如果從政治文化的層面上,稍稍擺脫開來,轉向社會文化來看,這個面向就大不一樣。

所以在我看來,陳寅恪先生說的「造極於趙宋」的這個宋,很大程度上是指南宋。另外「後漸衰微」,這是一種宏觀的歷史觀察,這種觀察不僅僅包括政治文化,它包括各個方面,也包括當時在被非中原文化統治下的市民社會文化。

黃博: 我的感覺是,王老師也未必會覺得元代就真的那麽糟糕。

王瑞來: 是的,我一直覺得,大家往往會想當然地來理解元代,因為元代是中國全域第一次被非漢族所統治。在以前有過魏晉南北朝,有過遼宋分立,有過宋金分立,那都是區域性的統治。到了元代,那個時候「遺民忍死望恢復」,是沒辦法恢復的。

怎麽來看元代,這就是我剛才講的宋元變革論,而且還涉及「是不是北宋滅亡開始是一個節點,然後就衰微了」這個問題。北宋的滅亡有很大的偶然性,不是一個王朝逐漸腐敗、黑暗,最後自然走向滅亡,不是這樣。它是女真人的突襲,在北宋發展到最鼎盛的時期被滅亡的。

所以,它有實力,可以如不死鳥一樣在江南重生。南宋和北宋為什麽不一樣?北宋政治重心是在中原、在開封。經濟重心,從魏晉南北朝開始,已經在江南形成。所以從隋唐到北宋,一直是經濟、政治中心二元化的狀態。所以隋煬帝要修大運河,要把物資運到北方。南宋不一樣,按我的一句話說,南宋仿佛又回到了南朝,政治重心和經濟重心合一。宋元社會轉型,在我看來就是從南宋發端的。

對元代的認識,我想說很多都是想當然的,因為大家都講元代是四等人制:蒙古人、色目人、漢人、南人,民族歧視壓迫,而且還有奴隸(驅口)這些,很黑暗。法國學者謝和耐有一本書叫做【蒙元入侵前夜的中國日常生活】,他就講中國早已進入了近代化的程式,但是是蒙元入侵中斷了這種發展;接著他從【馬可波羅遊記】中找到了杭州等一些城市在南宋滅亡之後元代初期經濟繁榮的情況,直接否定了他自己想當然的推論。

這裏面有個非常重要的問題,如果從社會經濟、社會生活的角度來看,元代是不是黑暗?我覺得可以從這個角度來看,蒙元征服江南,基本上是不流血征服。蒙古人征服世界各個地方,有一個做法:你只要抵抗,我就屠城。趙冬梅老師轉譯的賈誌揚的【天潢貴胄】書中就講到了這一點,屠城是蒙古人征服世界各地的一個標誌性行為。征服南宋的時候,也做了一些屠城,比如說常州屠城,因為我整理過【宋季三朝政要】,具體史料我非常清楚。但是多數情況是不流血的征服,這就有個非常重要的意義在於,保全了江南近千年的生產力、社會結構、經濟結構,使它們沒有遭到重大的破壞,所以社會經濟還可以正常向前發展。

所以接下來就順利進入明清。當然在明初,由於戰亂,也有一些經濟上衰退的現象,但後來又很快地恢復過來。所以江南最後成為最具中國元素的地方。過去像國外的一些學者講的,研究中國,說的中國,主要是江南。所以如果我們仔細觀察,元代如果用黑暗來概括,是很不準確的。

還有,剛才我自己講的時候,會隨口把口誤糾正過來:我一直說不要講宋朝、元朝,我們要講時代,宋代、元代。因為「朝」主要是指王朝,如果我們講王朝的制度、王朝的政治運作,可以講宋朝,但是一般泛泛而言,我還是講宋代、元代。

我就講這麽多。

黃博: 王老師講宋元,實際上把從唐宋元整個長時段的角度去理解和認識宋代地位這個問題,做了一個非常精彩的概括。請趙老師說兩句吧。

趙冬梅: 我覺得還是那句話,陳先生說的究竟是什麽,以及我們今天討論的是什麽,其實是有分割的。另外還有一個,剛才這個問題的設定,「後漸衰微,終必復振」的前提,我們承認宋代是造極,但是說的只是文化。文化的造極以及衰微,一定是一個相對而言比較長的過程。而且文化之中,大概也可以分為若幹的層次。我們談文化,大概不太適合和一個政權的生滅線性地掛在一起。剛才各位老師談了這麽多,我就略補充一句,其實諸位可能已經發現了:歷史學者在處理事情的時候是比較復雜的。我們可能會問簡單的問題,但是我們的目標——其實也是歷史學的優勢——就是進入到具體,去挖掘復雜的面向,然後如果可能,我們會給出一個從多種可能性到發展到唯一結果的這樣一個過程。而且可能這個過程還不是單一過程,如果說時間是一條線的話,其實這條線是無限粗的,裏面有若幹變化的線條在裏面,伴隨著這個時間線,不同變化的節奏是不一樣的。

一個靠譜的歷史學者,其實不太能夠給出簡單的答案來。我們傾向於回答說,這個問題我沒有想過,以及這個問題我們要分成若幹層面。

黃博: 謝謝趙老師。趙老師把我們歷史學怎麽思考和回答問題的思路,展現給了我們。「後漸衰微」之後是「終必復振」,這個信心在哪裏?換句話說,宋代文化所取得的成就在衰微以後怎麽樣了,到元明清時期,甚至包括到今天,還有沒有相關的一些聯系或者傳承?想請幾位老師簡單地說一下。

虞雲國: 我理解你提的問題,陳寅恪先生既然講到宋代文化是「造極」之說,然後又講到終必復振。所謂衰微,就是文化受阻,是不是會用另外一種轉型的方式繼續發展下去,繼續朝前推進。我們史學界對於宋代文化之所以能夠形成被陳寅恪先生所推崇的東西,有一個很著名的論斷,就是唐宋變革說,我現在是主張唐宋轉型,包偉民先生主張的是唐宋轉折。各位研究者有自己細微的拿捏在裏面。

另外,上午的講演也好,下午的各位的發言也好,再三提到趙冬梅教授所轉譯的劉子健先生【中國轉向內在】。書裏提出另外一個說法,兩宋之際轉向內在說。從政治文化角度來看,他的說法我認為是基本應該成立的。在座的王瑞來教授這次推出的大作,主張的是宋元變革說。他認為經過南宋政治、經濟、文化的發展,科舉制度也遭到了瓶頸狀態,士人由於當時的政治生態,進一步走向民間,而且趨向在元代以後又由於科舉暫時停考,因此走向民間的深度和速度,更深、更快了。這實際上就牽涉到,我們研究宋代這段歷史,我們各自提出的假說,到底應該怎麽看。

我們今天這個對談的主題,是多元視角下的宋史研究。就我個人角度來看,我認為剛才趙冬梅教授說了,歷史學者很難有一個標準的唯一的答案,歷史研究本身就是開放和多元的。我記得劉子健先生在他的論著裏面說,他看宋史的問題,打了個比方,就好像一塊鉆石,每一個歷史學家可以從不同的層面、不同的角度去打量宋史這個鉆石。

從這個角度出發,他提出了所謂兩宋之際轉向內在說。我個人的看法,我倒是主張把「唐宋轉型說」,「兩宋之際轉向內在說」和「宋元變革說」,都把它統在一個解釋的大籮筐裏面,因為這恰恰符合了宋代文化多種的復雜的面向。

唐宋之際,很明顯經過改革開放以來40年的宋史研究,這方面已經做出了很多的成果,唐宋之際的轉折也好,轉型也好,它的時間跨度比較長,政治領域、經濟領域,我認為大體上面,到北宋中期已經表現出成果出來了。可能社會結構方面的轉型,也基本上在宋代中期有了一個比較大的結果。但是,家族制度的轉型,恐怕宋代剛剛開始;到南宋,包括到元代,家族制度才轉變為毛澤東在【湖南農民運動考察報告】裏面所說的家族制。

在文化領域裏面,以理學為主體的宋學,應該講經過北宋五子的創造性闡發,它的基本內容已經呈現;到南宋,經過朱熹的進一步集大成的融合而取得了成果。剛才我說到,市民文化的轉型,恐怕還要晚一些。

從這個角度來看,毫無疑問,唐宋轉型說是有它合理的解釋的穿透力。但是就像剛才我們所講到的,從政治文化角度來看,確實劉子健先生提出,君主統治可以有四種模式:一種就是剛才王瑞來先生所說的,君臣共治的模式;第二種就是君主和代理人對朝廷大政做出決斷,旁邊的那些士大夫官僚只能參與;第三個階段,就是君主和他的代理人是獨斷,對於國政的決策,其他官員甚至不能參與,只能接受——這個大體上面是南宋初期,高宗前期,大概是紹興和議建立以前的體制,劉子健先生把它叫做專制的體制;第四種,就是君主和代理人是完全獨斷朝政,而且打擊一切反對他們對於朝政處理意見的反對派的官僚,甚至士大夫。這樣就提出了君主官僚政治的這麽四種模式。這四種模式,我們可以看到,第一種模式的最理想狀態,就是我們所說的宋仁宗的慶歷、嘉祐年間。第二種模式,是宋徽宗時期;第三、四種模式,是宋高宗紹興和議為界的前期和後期。從這個角度來看,劉子健先生的兩宋之際文化轉向內在說,主要是指政治轉化。這個解釋我認為還是基本能夠覆蓋南宋中後期的權相政治。

另外,由於南宋政治生態的惡化,由於南宋科舉制度碰到了瓶頸,因此一些還保持操守的士大夫,即便走上科舉道路以後,要正式從政,實作理想,政治生態不允許,然後官闕又很少,就像羅大經一樣,待闕了八年才好不容易到廣西來做一個小小的地方官。這樣一來,他們新儒學的所謂治國平天下的理念和熱情,還沒有完全泯滅。所以,既然當時的社會經濟在南宋還在進一步朝前推進,那我就到民間去進行教育,進行鄉村建設,進行宗族的重建,等等。這樣就出現了王瑞來先生所說的「士人走向民間」——宋元變革說的一個重要的支柱。所以我在這方面,我又是贊同宋元變革的。

我要補充一句的是,一方面我們看整個中國歷史的發展,要註意到社會經濟的下層民眾的或者一般市民的、一般讀書人的趨向和變化;另外一方面,我認為我們還要關註上層政治制度和政治生態的變化。這一點我認為劉子健先生是講得很有道理,他說,南宋的經濟還在不斷地發展,南宋的士大夫包括道學家,他們治國平天下的意念還存在,他們希望出現好皇帝,然後實作他們的「為生民立命」的思想。但是他提醒一句:在帝制時代,君主集權政治是一個硬核,你的社會經濟再發展,也不能熔化這個硬核。

因此我就在想,我們也可以把「宋元變革說」分成兩個層面來解讀:在下層社會、基層社會方面,士人走向民間,包括南方經濟進一步發展,可以講,元朝的統治具有兩元化、兩重性的方面。在整個政治層面只要能夠維護蒙元貴族的統治就可以了。然後派達魯花赤去監視漢人的官員。很明顯,北方經濟和南方經濟出現了兩種形態,北方經濟一度破壞比較嚴重,當然到元朝中後期也有所恢復。而南方經濟,蒙元接手了南方政權以後,基本是按照南宋社會、南宋經濟發展的路線進一步朝前推進。因此,這種士紳社會和南宋經濟的活力,在元代沒有被嚴重打斷。所以很快就發展到明朝初期建國以後,在江南出現了類似沈萬山之類的富翁。元史研究者給我們提供了另外一方面的研究成果——我對元史研究沒有什麽發言權,但是周良霄先生的【皇帝與皇權】我是翻過的,姚大力先生的文章我也讀過,包括我所關註的台諫制度。我在上午充分肯定了在君主如果保護士大夫官僚的言事權、論政權,在比較寬松的政治生態下,台諫制度是能夠起到制約君權的作用的。但是在政治生態惡化的情況下,台諫官就會成為權相政治的鷹犬和走狗。可以看到,有一點很明顯,蒙元貴族入主中原以後,在政治制度層面上,他們把宋代制度裏能夠維護君主集權的東西都拿過去了,然後又保持了自己的遊牧民族的落後的東西,包括達魯花赤、四等人制等等。

在整個政治制度層面,比如說台諫,取消了諫官,只保留了禦史;宋代的禦史也是有「言責」,也可以起諫官的作用,但是進入元代以後,整個禦史就成為只是監督百官的工具,而對蒙元的皇權實際上不起到多大的制約作用。這種情況到了明代,進一步惡性發作。剛才瑞來先生也提到明代政治的另一個方面。我們就可以看到,進入明代以後,整個監察制度有一個比較大的改變,就是叫做六道給事中制度,只讓這些所謂具有禦史職能的官員去監督百官。如果他們要去試圖監督君權、制約君權的話,皇帝萬一不高興,那就要廷杖。

現在史學界也有宋元明變革說,關註宋元明之間的連續性變化,可以看到,在政治制度層面上,宋、元、明是變得越來越專制,它把南宋那些負面的東西都拿過去了,而且做了君主集權體制下的進一步發展。這個情況到清代可以說是達到登峰造極的程度,滿人統治,漢人士大夫官僚「要做奴才而不可得」,我們就要把它凸出來,講清楚。

所以我們在講到宋代文化「造極」的時候,要肯定它在政治制度、政治文化和統治思想方面,那些陳寅恪先生所贊同的「獨立之精神」、「自由之思想」,但是另一方面,要把它放在更大的帝制中國政治這個大框架裏面去考察。所謂「二千年來皆秦政也」,我們應該把君主專政的根子追到秦朝為止,這樣才能把秦朝到清朝的帝制做一個通貫性的了解,我們也可以解釋,為什麽在宋代,所謂君臣共治,所謂士大夫的言論自由只出現短短的40年。

王瑞來: 我先補充一下剛才講的,我們講皇帝行使皇權的時候,包括今天上午趙冬梅老師講的一些具體的案例,我在想,在君主獨裁的背後,最好是把黨爭的因素充分地考慮進去,這是士大夫之間的一種政治爭執。

另外,虞雲國先生講的從宏觀的通史的視野來看宋代政治、文化的衰微,我覺得是很有道理的。我想陳寅恪先生講的「後漸衰微」,實際是從綜合層面來講的,一直到其身處的民國年間,針對日寇入侵、中國孱弱的情況發出的一個感懷。然後「後必復振」,那是一種期待。中華文化必定要重新復興,所以這一點我很認可。

另外關於劉子健先生的【中國轉向內在】,我非常贊同他的「兩宋之際變革說」,這個「變革說」極大地啟發了我的宋元變革論。但是劉子健先生兩宋之際變革說,開啟的時間是兩宋之際,什麽時候終了,他沒有提。所以從這個意義上說,我的宋元變革論對他多少是一個補充。

另外,中國是不是兩宋之際就「轉向內在」,如果從政治文化的層面上講,也授權以這樣講;但是如果從全面來看,我在書中直接就講到,我不同意兩宋之際「中國轉向內在」。因為後來有很多方面是變得越來越開放的,根本不是轉向內在、內斂的狀況。但是從政治文化講,這個問題不大。

虞雲國: 劉子健先生沒有說兩宋之際變革,只是強調兩宋之際政治文化內轉、內向。實際上,王先生是在劉子健先生這麽一個前提下面,看到了南宋社會有另外一個發展的面向,做了一個補充。所以我剛才一開始這段發言之前就說了,我是主張把唐宋轉型、兩宋之際轉向內在和王先生的宋元變革論糅合在一起,對宋史,對宋代社會,對宋代文化做一個融通起來的解釋,這樣也許我們可以從更多層面上,看到這顆鉆石的各個方面。

王瑞來: 虞雲國先生歸納得非常好,而且是基於理想性的設想。但是,是不是從唐宋變革一直到元明清轉型,都能在一個範疇下、一個議題下來進行解釋?這恐怕是比較困難。起碼在我看來,唐宋變革論走到北宋已經是舉步維艱了,對南宋的一些現象沒法解釋,到了元代就更沒法解釋。所以過去講宋元變革論是一個框,什麽都能往裏裝,把它當做一個理論範式來套,這根本是一種不科學的做法。

還有,變革也好,轉折也好,轉型也好,具體用語並不重要,只是如何解釋,能夠更準確地觀察到中國歷史走向的一種形態。而且變化並不是一個突然性的變化,都是一種漸變。至於唐宋變革也好,兩宋之際也好,宋元變革也好,都是不同學者站在不同的角度進行的歸納,就是「橫看成嶺側成峰」。我就講一句話,我們研究歷史有時就像盲人摸象,各得其真,各得其形。

虞雲國: 我同意王瑞來教授的說法。我們剛才所說唐宋轉型也好,兩宋之際轉向內在也好,宋元變革也好,實際上都是對歷史的某些方面的一種解釋。這種解釋用劉子健先生的話來說,是大的概括,有的時候總會有它顧不周全的地方,問題是我們可以從不同的歷史課題方面來采納有關解釋的某種模式。比如說唐宋轉型,剛才瑞來先生說了,基本上到北宋停止了。實際上,如果我們把有些問題再進一步討論下去的話,恐怕「到北宋停止」這個結論也還不能完全有一種涵蓋性。比如說在法律層面,當然法律層面北宋有很大的變化,我記得我們宋史學界搞法律史的戴建國老師,他就認為從法律制度層面來看,轉型大概到北宋後期結束了。但是在有一些身份法上,南宋進一步有所改變,包括對家裏奴婢的身份認定,有一些法律的細節改變,仍然值得我們重視的。

所以,歷史一旦細化以後,恐怕其展現出來的光彩真的不是我們固執的那一面所能夠涵蓋的。因此我就想,包括剛才你說到的,唐宋轉型是所謂近世說,這是按照日本學者來講的。而近世說裏一個主要的成分,就是所謂市民文化,市民文化的真正成熟,要到元明之際,尤其明代中後期才蔚為大觀的。

我們著名的四大古典小說(這裏指【三國演義】【水滸傳】【西遊記】【金瓶梅】),基本上都是元明時期才出現的。所以這樣一來肯定要把它的下限往下推,但是另一方面,並不妨礙在政治文化層面上,采納劉子健的說法。而在采納他的說法的時候,又不妨采納王瑞來先生「在南宋以後,社會經濟、基層結構的另外一個方面的變化」這一說法。模式越多,看待鉆石的層面也廣,我們對歷史的真實度就越高。這正是歷史的魅力,也是讓我們不斷追求它的一種動力。

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載「澎湃新聞」APP)