正文

目前,關於俄軍對波爾塔瓦軍事通訊學院第179軍事通訊訓練中心基地進行飛彈攻擊的事件,各方對於烏克蘭武裝部隊具體傷亡人數尚無統一說法,主要分為600人、700人和900人的不同數據。

早在5號,當地的波爾塔瓦居民就釋出視訊稱,停屍房內已有760具遺體被卡車轉運。他呼籲「烏克蘭地方政府應該坦白真相」,「760具遺體,但這並非最終數位。」

事實上,俄軍利用伊斯坎德爾對烏克蘭軍隊及北約僱用兵集結地進行打擊的情況以往也屢見不鮮,但這次北約的反應如此強烈,或許是第一次。

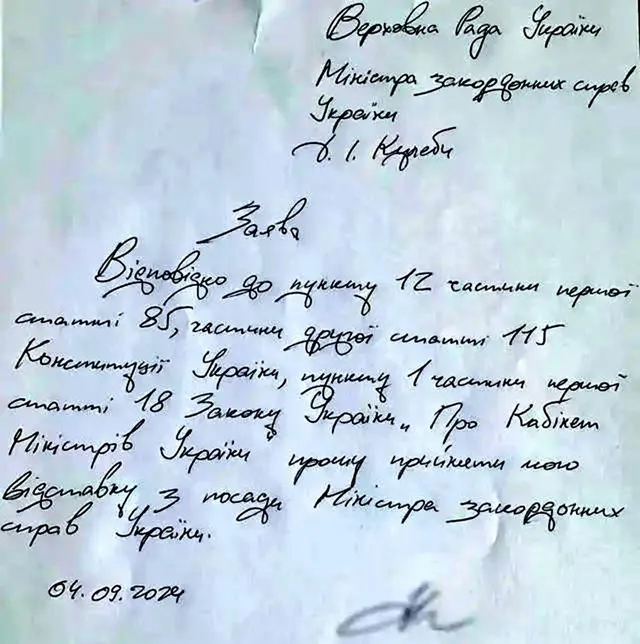

更為異常的是,澤連斯基迅速慌忙出來就波爾塔瓦的襲擊事件發表講話;而就在一天後,烏克蘭外長庫列巴自告奮勇辭去了職務(庫列巴的字跡相當不錯,居然使用了手寫形式)。

當然,在庫列巴辭職的同一天,還有五位烏克蘭內閣的高級官員選擇了集體辭職。這顯然與烏克蘭政府內部復雜的權力鬥爭息息相關。

盡管庫列巴是外長,但他也是烏克蘭與北約事務的主要對接人。他的職責不僅包括在北約各國之間尋求「援助」,還要協調具體的援助內容,以及推動烏克蘭加入北約的行程等。

多年來,庫列巴時常與各國外長或領導人親密擁抱,似乎關系非常融洽。

這是與德國外長兼副總理貝爾伯克有關的。

這是與當時的英國首相莉茲·特拉斯。兩人同樣有著如夫妻般的大方擁抱和深情對視。

接待其他北約領導人。

然而,也許正是由於庫列巴與北約之間的「特殊聯系」,波爾塔瓦軍事通訊學院遭襲後,庫列巴成為了此事件的重要替罪羊之一。

此次飛彈襲擊的重創物件並非學生(烏克蘭),而是那些在烏克蘭開設輔導班的教師(北約專家團,甚至包括現役軍人)。

雖然大家都提到人人平等,但在現實中,北約軍事專家的死亡所引發的轟動和壓力,或許遠超過一千名烏克蘭人的犧牲。

此次事件中,推測顯示死傷人數裏至少有37名來自瑞典的預警機電子戰專家。

派往烏克蘭的瑞典專家小組,很可能已經全部遇難。

要清楚,整個瑞典的機載預警系統專家數量可能不超過200名。

而且,瑞典加入北約才半年,就遭遇如此犧牲……

因此,我們註意到,在烏克蘭外長庫列巴辭職的那一天,瑞典外交大臣托比亞斯·比爾斯特倫意外地也宣布了辭職,並主動放棄了他在議會中的席位,同時表示將結束政界。

顯而易見,比爾斯特倫是瑞典與北約事務的實際負責人,同時也是庫列巴外長的重要聯系物件...

更為離奇的是,在波爾塔瓦軍事通訊學院遭遇襲擊後的24小時內,美軍中校約書亞·卡馬拉突然被宣布在波蘭某訓練營中身亡,具體死因尚未對外透露。

請註意,約書亞·卡馬拉並非外籍誌願者或僱用兵,他是一名正式的美軍現役軍人。

因此,他必須「死在波蘭」。

這就讓人感到困惑了。

為什麽波爾塔瓦軍事通訊學院這片敏感區域在眾多「外國專家」匯聚的情況下沒有做好防護和預警措施呢?

更何況,現在它被用作培訓烏軍無人機操控、預警通訊和電子戰人員的專業基地。

北約的預警專家們最後卻白忙一場,居然把自己「預」成了提前與上帝見面?

其實,若說俄羅斯的情報機構很強,不如說北約的保密措施太過簡單。

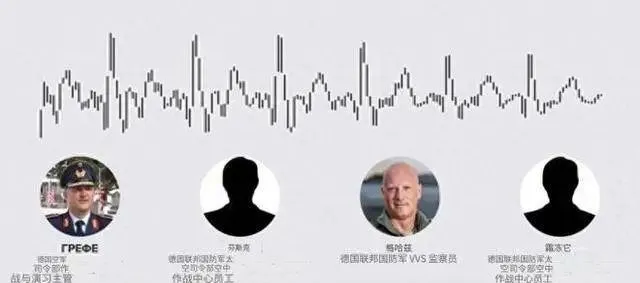

北約的保密能力在今年年初就得到了驗證。

德軍指揮部竟然在民用軟體上召開了軍事會議。四位高級將領暢談了整整半個小時,居然毫無察覺地多了一名與會者!

俄羅斯的情報官員不僅監聽了會議,還成功破解了德國國防軍上傳到網路盤上的錄音檔——原因在於,那個密碼是個「典型的簡單密碼」,根本不需要費力去解密。

隨後,俄羅斯國家電視台的新聞節目中播放了這四位北約高級軍官會議的錄音。

好了,讓我們回到這次被俄軍飛彈襲擊的烏克蘭軍事學院。

有關此過程的更多資訊,可以檢視【紐約時報】與福斯新聞所提供的一些細節。

8月22日,烏克蘭波爾塔瓦州的地方官員在網路上釋出了一則軍事通訊學院畢業生的預告視訊,視訊中展示了多個地標,並自豪地提到其中包括來自北約的電子戰、預警機及無人機領域的專家。

真是驚人,或許之前網友們還認為俄羅斯的情報實力相當強大,克格勃依舊活躍…結果實際上是烏克蘭主動披露了相關資訊…

對於任何稍具保密常識的人來說,這簡直就是在毫無掩飾地向敵人泄露情報——時間、地點以及所有參與者的資訊一應俱全。

以至於許多網友開始質疑,這位釋出畢業預告的烏克蘭官員,是否可能是被俄羅斯軍方派來的「內鬼」?

在一般情況下,即使是間諜傳遞資訊,也應該使用某種編碼,進行隱秘的偽裝,怎麽會有如此公開且毫不掩飾的「情報轉遞」方式呢?

更令人感到震驚的是,這個擁有眾多「洋專家」駐紮,專門培養電子戰、預警人才和無人機操控員的基地,竟然完全沒有察覺到任何威脅訊號。

根據相關報道,事件發生前,一架俄羅斯軍方的無人機曾靠近進行觀察。此時,校內的閱兵場上有超過500名人員在列隊接受檢閱。而旁邊的大樓,就是澤連斯基所提到的「教育大樓」,裏面有眾多教官和學員正在上課。

無人機迅速將情報傳遞給了俄羅斯軍隊的後方指揮中心。某個基地隨即向無人機所顯示的座標發射了兩枚伊斯坎德爾飛彈——一枚裝有集束彈頭,另一枚則為高爆彈頭。

集束彈頭飛彈在閱兵場空中爆炸,散布的子炸彈覆蓋了正在接受檢閱的500多名烏軍技術學員及其教官;而高爆彈頭則準確地打擊了「教育大樓」。

高爆彈頭用於毀壞建築,而集束彈頭則用來進行露天的物理消滅。此外,此時恰逢教官和學員的大規模集結活動,安排得清晰明了。

兩次精準出擊,完全沒有浪費。

有人問,既然設定了如此出色的目標,為何只用了兩枚伊斯坎德爾?

有人認為,如果換成以色列,後續的救援醫療隊肯定會被一並處理掉。

實際上,與以色列和哈馬斯相比,俄羅斯與烏克蘭在軍事行動上相對遵循規則,他們的主要攻擊目標都是雙方的軍人。

此外,無論它是否願意承認,俄羅斯內心深處始終對西方抱有幻想。因此,事情不能做得太過絕斷。

此外,可能出於成本因素的考慮,以及對發射車位置暴露的擔憂,因此只發射了兩枚飛彈,恰到好處。

更巧合的是,這一天恰好碰上了烏克蘭駐日本的大使拜鬼,算是不經意間為我們出了一口氣。

提到這一點,大家應該已經理清了思路。這次俄軍的精準打擊,其實離不開烏克蘭那邊提供的「情報支持」。

更讓人感到諷刺的,是那些高大上請來的「外國專家」和一群烏克蘭的「門徒」。這些專註於電子戰和預警機的技術人員,最終究竟得到了什麽樣的「預測」?