在當前全球局勢緊張的背景下,俄烏沖突已經持續了近三年,而這場沖突不僅僅是兩個國家之間的對抗,它更多地反映出了俄羅斯與西方世界,尤其是北約之間關系的冰點。在國際關系的復雜棋盤上,俄烏沖突似乎成為了一顆關鍵的棋子。

近日,俄羅斯國防部長別洛烏索夫在一場關鍵會議中明確指出,俄羅斯與北約之間的矛盾正在升級,並警告稱未來十年內在歐洲爆發戰爭的可能性極大。

這一觀點並非憑空而來,而是基於多種跡象和戰略部署,特別是北約近年來的軍事擴張和美國在東歐建立的飛彈基地。讓人不禁深思的是,別洛烏索夫的話語背後所蘊含的深意和未來可能塑造的國際格局。

首先,我們需要理解,北約成員國的最新軍事學說和行動,正促使俄羅斯更加警覺。比如,美國在波蘭設立的飛彈防禦基地,以及計劃2026年前在德國部署中程飛彈,都被視為對俄羅斯直接的戰略威脅。更有甚者,美國正在研發的高超音速飛彈,很可能在短短8分鐘內攻擊莫斯科,這些都令俄羅斯倍感壓力。

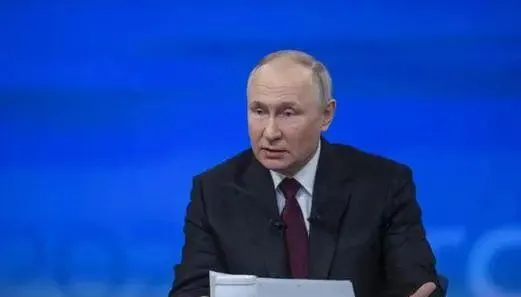

普亭總統在這次會議上也做了重要表態,直指美國透過大量軍援和經濟支持烏克蘭,意圖將俄羅斯拖入更深的困境,這無疑加劇了雙方的敵對情緒。可以看到,在俄烏沖突的洗禮下,俄羅斯領導層逐漸認識到,他們已經無法再與西方融為一體,這也是俄羅斯在經歷戰爭考驗後,痛定思痛得出的結論。

我們要看到,盡管俄烏沖突可能在某個時刻劃下句號,但這並不意味著俄羅斯和西方的矛盾就此化解。北約不斷加強的軍事存在,更有美國在東歐駐軍超過10萬的龐大力量,這都顯示出西方對俄羅斯的防範心態未減。

俄羅斯為了應對這種可能的最壞情況,別洛烏索夫在會上提出了一系列防禦策略。內部改革方面,他們計劃在明年第三季度完成無人系統部隊的建設,加強對莫斯科和列寧格勒軍區的布防,以應對北約可能的邊境擴張。

此外,俄羅斯還將著力於高超音速武器的生產,確保其武器庫中的「榛樹」等中遠端飛彈的供應能力。這些措施無不說明,俄羅斯正在為一個可能隨時到來的長期軍事對抗做準備。

在外交領域,俄羅斯的策略則是充分利用集體安全條約組織的潛力,加強與伊朗、北韓等國家的軍事合作,以形成互助共贏的戰略夥伴關系。

最近,俄羅斯與中國就中短程飛彈問題進行了磋商,顯然是在為未來可能的局勢變化提前布局。在中俄關系中,中國被視作一個不可或缺的角色,無論在經濟還是軍事支持上,俄羅斯都希望獲得中國的理解和幫助。

展望未來十年,中俄關系可能會迎來新的變數。俄羅斯出於地緣政治和戰略考慮,或許會進一步依賴中國,而對於中國來說,這也是一個千載難逢的機會,可以透過靈活的外交和經濟策略,在國際舞台上占據更為有利的位置。同時,這也是中國處理自身關切問題的一個重要時間視窗,比如解決台海問題。

總的來說,俄羅斯與北約之間可能的對抗,並非孤立事件,而是基於歷史、現實和未來前景的多重交織。在這一背景下,每一個國際戰略選擇都可能影響全球局勢的走向。對我們而言,密切關註這一趨勢,並根據即時動態調整策略,將是確保在動蕩國際環境中保持主動的關鍵。