進入新世紀中國航空工業有了巨大發展,已經造出了擁有世界先進水平的,殲-20隱身戰機和運-20運輸機等先進裝備。遺憾的是中國到目前都沒有服役,或確認正在研制某款垂直起降戰鬥機。但事實上中國北京航空航天博物館,早在1996年就得到一架英國「鷂」式戰鬥機的實物,完全可以作為中國研究垂直起降戰鬥機的參考物件。那麽有人會奇怪既然「鷂」式戰鬥機,在當時尚屬於先進裝備。那麽中國為什麽沒有及早仿制該機,並行展中國特色的垂直起降戰鬥機呢?

北航的「鷂」式戰鬥機

核戰爭陰霾催生了垂直起降飛機,馬島戰爭讓「鷂」名揚天下

盡管「鷂」式戰機是英國獨立研制的最後一款戰機,但它的設計思想卻是一個法國人提出的。「冷戰」開始之後,美蘇兩大強國都瘋狂發展核武器。各國又都認為一旦爆發新的世界大戰,機場將會成為對方核武器的優先攻擊目標。但如果戰機能夠垂直起降,就可以擺脫對機場跑道的依賴。在核大戰爆發時可以提前疏散到曠野,避免被對方一窩端。

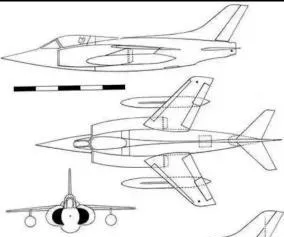

一種垂直起降飛機試驗機

不過早期美國、蘇聯和德國專家想出的辦法,要麽是在常規戰鬥機身上插滿升力發動機或風扇,要麽在機翼兩端安裝可旋轉的發動機短艙。但是法國工程師威布勒,卻從貓狗等動物的運動的得到靈感,提出了一個新的設想:如果將噴射發動機原來的尾噴口封住,讓高溫燃氣從側面4個「腿」裏噴出。這樣發動機固定不動,只調整4個噴口的角度,就能實作飛機從垂直起降到平飛的轉換。可法國航空工業部門對威布勒的提議不屑一顧,反倒是英國布里斯托公司看出了其中的價值。並由此制造出了世界上第一台,擁有可旋轉噴口的「飛馬」型渦輪扇發動機。

「鷂」的飛行原理示意圖

1966年英國霍克公司與布里斯托公司合作,以「飛馬」型發動機為動力基礎,研發了「鷂」式的垂直起降戰鬥機。「鷂」式戰鬥機長約14公尺,翼展展約為9公尺。其氣動布局和尺寸,與當時的噴射式戰鬥機差不多。但其尾部蒙皮如螺旋槳戰鬥機那樣呈流線型,沒有噴射式戰鬥機通常的發動機尾噴口。而機身兩側有尺寸巨大的進氣口,可以直接看到「飛馬」發動機的風扇葉片。其短小的機翼下側有4個,在平飛時與機身完美貼合的發動機噴口。「飛馬」發動機全速工作時,風扇高速旋轉產生的冷氣流從前兩個噴口噴出。而燃燒室所產生的高溫燃氣,從後兩個噴口噴出。

「鷂」式戰機因此成為了第一架外形正常,且沒有在平飛狀態成為死重的升力發動機,實用型垂直起降戰機。但該機平飛時空氣阻力過大,所以只能達到0.9倍音速。而且垂直起飛時耗油量過大,活動半徑僅為92千米。英國空軍雖然采購了「鷂」式戰機,但沒有用其替換別的戰機。而英國海軍要到1977年常規航母大量退休,才看中了「鷂」不需要彈射器和攔阻索,就能在航母上運作的優勢。於是要航宇公司開發了安裝有射控雷達,機身和發動機做了防海水腐蝕處理的「海鷂」式戰機。

英軍航母上的「海鷂」

中國也嘗試研究垂直起降飛機,購買「鷂」不成卻意外得到實物

上世紀60年代中蘇全面惡化後,我軍高層也擔心如果蘇聯對中國發動突然襲擊。靠近中蘇邊境的機場都會被摧毀。因此在1969年10月,下令601研究所研制垂直起降戰機。不過鑒於中國航空工業的整體水平,最後提出的方案。竟然是在殲-6戰鬥機動機身兩側安裝4個大型升力風扇,由發動機引出的氣流吹動風扇旋轉以實作垂直起降。該方案不僅超過了中國當時的工業能力,況且4個升力風扇在殲-6水平飛行時成為巨大的累贅。故盡管601所的技術人員付出了巨大努力,該計畫還是最終在1971年被取消。

殲-6垂直起降方案

但1979年後,西方國家向中國開啟了軍購的大門。1979年解放軍高級代表團存取英國,英方借機向中國推銷包括「鷂」式戰鬥機在內的先進裝備。而時任國務院副總理的王震在1978年底存取英國時,還親自到「鷂」式戰鬥機的駕駛艙裏體驗了該機的操作,對其先進性贊不絕口。對於當時仍然承受蘇聯巨大壓力的中國海空軍來說,若是在80年代能獲得一批「鷂」或者「海鷂」,不但能夠提高我空軍在戰時的生存能力。而且只要將萬噸級民船改造成搭載「海鷂」的簡易航母,中國就可以提前進入航母時代。

然而當雙方開始實質接觸後,英方談判代表對「鷂」的報價極高。1架「鷂」相當於5架當時中國最先進的殲-7,且要我方支付美元等外匯。我方高層討論後同意支付現金,但希望在購買80架「鷂」式戰機的同時。引進該機發動機等核心部件的相關技術,卻被英國方面斷然拒絕。囊中羞澀的我方最後只會結束談判,80年代購買「鷂」式戰機裝備部隊的希望化為烏有。

拉-9戰鬥機

不過神奇的是,1996年還是有一架「鷂」來到了中國。原來當年英國帝國戰爭博物館館長,來到北京航空航天博物館參觀時。意外得知該館內有一架,完全是零件狀態的蘇制拉-9戰鬥機。他就想購買這架拉-9,可雙方始終對價格談不攏。最後他靈機一動,提出可以用一架「鷂」式戰鬥機,來換這架拉-9。當時我方覺得這架拉-9飛機就是破銅爛鐵,若是能換一架先進的垂直起降戰機非常合算。就這樣我方透過以物換物的方式,得到了這唯一的「鷂」式戰機。

缺少核心部件難以仿制,我空軍也難以承受「鷂」的事故率

在1996年時,中國空軍最先進的戰機還是殲-8Ⅱ型戰鬥機。而英國的最新型「海鷂」和美國海軍陸戰隊裝備的AV-8B,都可以發射中距空對空飛彈。對地攻擊能力也超過了,我軍當時的主力攻擊機機強-5。有人會問:中國為什麽不集中一批技術力量,以這架「鷂」為基礎研制中國版的垂直起降戰機呢?

美軍AV-8B戰鬥機

首先這架「鷂」式戰機除了外形之外,對中國研制垂直起降戰機幾乎沒有什麽真正的益處。首先該戰機既然是退休進博物館的裝備,自然在退休之時就拆掉了雷達和所有的航空電子裝置。更重要的是該機的核心部件,「飛馬」發動機事實上也被拆除。只是在原來發動機位置保留了,其巨大的風扇。所以我們現在去北航實地參觀,就會誤認為這一架「鷂」的發動機還在。

而且就算那位帝國戰爭博物館館長有通天的本事,能把「飛馬」發動機的實物運到中國。對中國航空部門來說,研究該發動機也沒什麽用。「飛馬」發動機整體效能,代表的是英國航空工業1960年代的水平。比中國當時已經引進,並國產化成功的「斯貝」發動機還要落後。其95千牛的最大推力,主要來源是尺寸巨大的發動機風扇。而其渦輪葉片和燃燒室,並沒有運用很先進的技術和材料。

這架「鷂」實際上沒有發動機

而且作為第一款實用的垂直起降戰機,「鷂」和「海鷂」存在著事故率高的嚴重缺陷。這是因為該機並沒有安裝先進的電傳操縱系統和飛控電腦,其垂直起降和水平飛行狀態完全靠飛行員手動切換。當該機在垂直起降時,出現發動機廢氣被重新吸入發動機。或者飛機被自己發動機,向下噴射高溫氣流所形成的低壓區吸住時。駕駛員的常規操縱會完全失效,手忙腳亂之下極易發生墜機。顯然以當時中國的航空電子工業水平,直接依葫蘆畫瓢造出來的中國「鷂」,可靠性只會更低。可怕的墜機率會讓空軍拒收該機,仿制工作也就變得毫無意義。

墜機的「鷂」

已經失去了裝備「鷂」的必要,需要研發新型垂直起降戰鬥機

中國之所以沒有研制垂直起降戰機,還跟中國已經沒有該機的運用環境有關。無論英國研制「鷂」,還是其它國家研制垂直起降戰機的初衷。都是為了應對核大戰時,機場被破壞的極端情況。但是各國空軍很快都意識到,由於現代戰機有非常復雜的電子裝置。每次起飛之前都需要長時間的檢修,跟二戰時期的螺旋槳戰機不可同日而語。因此「鷂」式戰機雖然可以迫降在荒郊野外,或者是有大尺寸平甲板的民船上。但想以作戰狀態重新垂直起飛,就必須先由技術人員進行檢修。同時透過中東戰爭和馬島戰爭的實踐,各國也認識到用常規炸彈攻擊機場。是很難將跑道完全摧毀,可使用距離仍然會在300公尺左右。所以各國在1970年代研制新一代超音速戰機時,重點提高了其短距起降能力,這樣也就沒有研制垂直起降戰機的必要。

未能加入我軍的「鷂」

況且1996年時蘇聯早已解體,我軍沒有了被敵人突然摧毀機場的可能。那麽仿制「海鷂」作為航母艦載機,在當時是否可行呢?首先1990年代人民海軍的軍費非常緊張,連新驅逐艦的建造速度都很慢,就別提造萬噸級航空母艦了。而且在1996年台海危機爆發後,人民海軍的假想敵就成了美國航母編隊。面對如此強大的海上敵人,就算在80年代中國成功購買了80架「海鷂」戰機。並把它們部署在4艘輕型航母上,也起不到對抗美軍的作用。與其這樣還不如研制高效能常規戰機,和反艦彈道飛彈來保衛中國海疆。

而進入新世紀美國F-35B的誕生,又重新定義了垂直起降戰機應該達到的標準。顯然再在「鷂」的基礎上進行改動,只是在白白浪費時間和金錢。不過一直有訊息說,中國有可能會在殲-35戰機基礎上。推出中國版的F-35B,作為未來中國兩棲攻擊艦的主要空中打擊力量。