央視軍事頻道播出的【淬火】系列紀錄片第5集【中流擊水勇擔當】透露了中美兩國航母編隊在西太平洋關島以西水域,首次展開大規模、高強度對抗的具體細節。

「 在茫茫大洋之上,航母艦艇編隊就是流動的國土,遠洋部署時刻需要擔當,走向深藍時刻檢驗擔當 。" 紀錄片一開篇便簡要介紹了這次中美雙方大規模對抗的背景。

紀錄片中提到,我遼寧艦編隊在進行遠洋部署任務時,曾主動駛入西太平洋某氣象復雜的海域。根據艦上氣象站的報告,強降雨和強對流天氣迅速覆蓋了整個航母編隊的航行路徑。

此時,"編隊戰情室"向海軍遼寧艦指揮所報告了敵情,美軍一批由4架艦載戰鬥機組成的機群正持續向遼寧艦編隊逼近。經過研判,判斷美軍這4架戰鬥機可能會對航母編隊進行模擬攻擊。

「編隊戰情室」應該隸屬於一艘防空驅逐艦,可能是052D或055型。這兩種驅逐艦都配備了編隊防空指揮中心,負責整個編隊的防空作戰指揮工作,航母的防空任務也在編隊防空艦的指揮與協調下進行。

根據以上資訊,並參考海軍遼寧艦近幾年的遠洋部署記錄,我們可以推測,這次中美航母編隊的「海上遭遇戰」極有可能發生在2022年年底。

2022年12月16日,我遼寧艦航母編隊穿越第一島鏈,次日進入西太平洋相關海域展開遠洋部署,隨後在日本以東的海空域相繼組織實施戰鬥巡航的各項演訓任務。

12月23日,遼寧艦編隊抵達關島以西約550公裏的海域。根據2022年西太平洋氣旋數據,12月13日淩晨2點左右,熱帶風暴「帕卡」(編號2225)在西太平洋南部的菲律賓海逐漸減弱,但其殘留的低壓能量持續存在,直至12月29日左右才逐漸消散。

顯而易見,當時的熱帶性低氣壓氣象條件與紀錄片中提到的強對流天氣高度一致。遼寧艦編隊穿越了熱帶風暴「帕卡」的覆蓋區域,借此掩蓋了其向關島進發的航跡。

根據當時AIS船舶自動辨識系統的訊號顯示,2022年12月20日前後,美軍「尼米茲」號航母打擊群正好抵達關島附近海域,隨後與我遼寧艦編隊意外相遇。

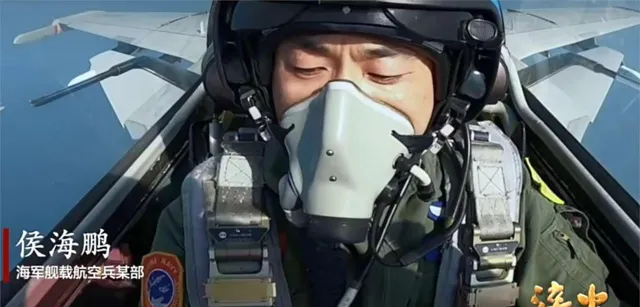

在美軍艦載機4機編隊氣勢洶洶地逼近時,面對這一來者不善的局勢,當美軍機即將突破我方的「起飛線」(美方稱之為戰鬥機攔截交戰線)之際,遼寧艦編隊果斷下達「二等轉一等」的命令,迅速派出4架配備「空空構型」的殲-15艦載戰鬥機進行迎擊。

航母編隊在構建防空作戰能力時,通常將防空區域劃分為「遠端防空區、中程防空區和近程防空區」三個層次,同時在防空區之外,還設定內外兩層警戒區。

這個警戒區的前者主要透過艦隊內的防空雷達和預警機為編隊提供戒備,而後者則更多依賴體系支援能力,向航母編隊傳遞情報資訊,以掌握敵方動向。

航母編隊中的防空艦艇通常分布於近程防空區域和中程防空區域(又稱飛彈攔截區),而艦載戰鬥機則負責在遠端防空區域(也稱為戰鬥機交戰區)及其交叉區執行攔截任務,針對敵方來襲目標進行攔截。

交叉區的設定,旨在幫助艦載戰鬥機與防空艦艇進行有效的敵我辨識,避免艦空飛彈誤傷己方飛機。這一區域不僅是航母編隊中艦載戰鬥機攔截空戰時的緩沖帶,也是艦載機抵禦來襲敵方目標的最後一道防線。

此刻,「起飛線」是指當敵方戰機或反艦飛彈接近我方編隊時,艦載戰鬥機需立即起飛迎戰的警戒線。該警戒線位於緩沖區之外,但在內層警戒區的邊界之內。

根據美軍航母內層警戒區的劃分,該區域距離航母編隊約200至300海裏,而「起飛線」正好位於航母編隊外300海裏(約555.6公裏)處。由此推斷,雙方艦載戰鬥機的對峙空域距離遼寧艦大約在500至600公裏左右,雙方航母的間距也可能相近。

中美兩軍各派出4架四代艦載機,攜帶實彈在關島附近的海空域展開「捉對廝殺」。紀錄片中提到,美方軍機多次對我方進行極限逼近,雙方在空中頻繁擺出姿態、飛行動作,持續互相試探對抗的底線。

在此期間,我方艦載戰鬥機一系列堅定果敢的動作令美方感到意外,美軍隨即意識到「情況有些不對勁」。為避免空中發生意外沖突,美軍的四架戰鬥機最終主動選擇脫離接觸。

鑒於「尼米茲」號航母尚未配備F-35C戰鬥機,因此此次與殲-15交鋒的應當依舊是F/A-18E/F「超級大王峰」戰鬥機。

「超級大王峰」是一款具備出色多工能力的艦載戰鬥機,特別是在掛載靈活性和武器種類豐富性方面表現優異。然而,若談及空對空作戰效能,它與殲-15旗鼓相當,勝負多取決於飛行員的技術水平以及空情保障的表現,雙方勝算基本在伯仲之間。

自第二次世界大戰結束後,西太平洋的相關海域中,只有美國海軍的航母能夠進行高強度的軍事行動。然而,如今解放軍也具備了與之抗衡的實力。

顯而易見,在這種和平時期的較量中,只要給美軍制造一些麻煩、意外或壓力,氣勢洶洶的他們很可能就會退縮,甚至直接撤離。美軍是那種面對強硬態度才會屈服的對手,軟弱反而無效。