1979年,金門島上突然籠罩在一片恐慌之中。台軍接獲指令,對全島進行「地毯式」搜尋,目標正是他們曾引以為傲的「明星」連長林正義。

三天已經過去,卻依然沒有任何收獲。讓人意外的是,此時的林正義已跨越了浩瀚的大海,朝著大陸遊去。

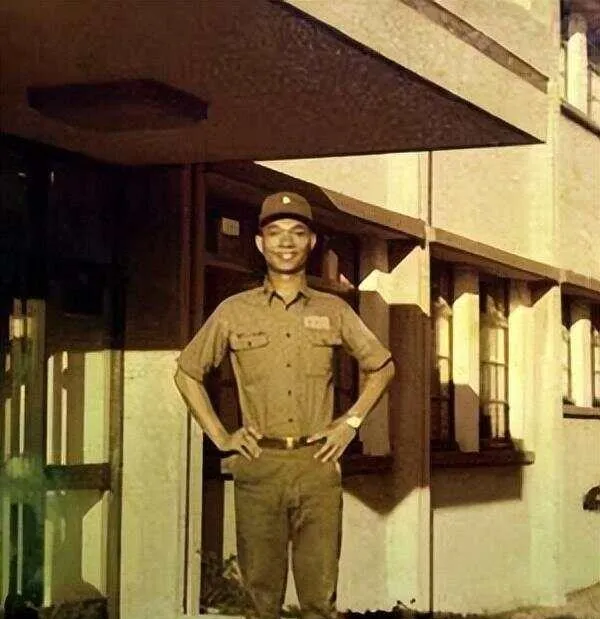

從窮困少年成長為明星連長

林正義出生在一個經濟拮據的家庭,父母以耕作為生,僅勉強維持一家人的基本生活。盡管環境艱苦,林正義從小就意識到,透過努力學習才能改變自己和家人的命運。

努力總會有所報酬。

林正義在19歲時成功考入台灣大學,這對林家而言無疑是個巨大的喜訊,父母把他視作全家驕傲與希望的象征。

在我大學的第二年,家庭經濟條件逐漸惡化。

為了減輕父母的壓力,林正義做出了一個艱難的選擇。經過多次考慮,他最終還是決定去軍校就讀。在那裏,不僅可以免除學費,還能獲得額外的資助。

當時的台灣,許多大學生普遍選擇前往發達地區深造,兵役在很多人眼中並不算光彩的工作,甚至還流傳著「好男不當兵」的說法。然而林正義的舉動無疑是一種逆流,他的事跡迅速傳播到全島,並引起了廣泛關註。

台灣軍方對林正義的到訪感到非常興奮。他們十分渴望透過這樣一個積極的形象來激勵士氣,提升軍隊在公眾心中的形象。因此,林正義獲得了「模範青年獎章」,並得到了當時台灣地區最高領導人蔣經國的親自接見。

就這樣,林正義在島內成了人人皆知的「明星連長」。他的名字和經歷不斷出現在各大報紙與雜誌上,廣播電台也熱衷於邀請他作為嘉賓來講述自己的故事。

瞬間,他在無數台灣年輕人心中變成了偶像和榜樣。

在隨後的軍教生涯中,林正義的發展可謂順利,並得到了台當局的全力支持。僅用三年,他便獲得了MBA學位,並被任命為金門島某部的陸軍上尉連長,成為了一名真正的「官員」。

後來,林正義透過廣播逐漸意識到大陸的變化和發展,看到那裏的迅速進步,他心中產生了前往大陸的念頭。

巧妙設局渡過危機的海峽

當林正義決心前往大陸時,他清楚這不是一件簡單的事情。如果計劃被曝光或者中途出現意外,等待他的很可能是死刑。為了追求自己的理想,他選擇了不顧一切地冒險。

在采取行動之前,林正義多次對妻子傾訴自己的想法,卻始終沒有明確表達。他擔心妻子無法承受如此沈重的壓力,更害怕會影響到家人。

最終,他依然決定獨自面對,把生死置於不顧。

1979年5月16日,林正義啟動了他精心設計的「逃亡」計劃。當晚,他故意指示在金門島進行軍事演習,並嚴令駐島官兵不得開火,以防引發不必要的騷亂。

夜色降臨,周圍靜悄悄的,海水逐漸退去,露出了沙灘。大約在10點時,林正義來到一塊巨石旁,他神情緊張地環視四周,在確認沒有人註意後迅速脫下軍裝,更換上早已準備好的救生衣。

他緊握著指南針,背上裝有急救包、水瓶和身份證明的背包,躍入了無邊的海水中。

在林正義的眼中,這兩千多米的距離象征著自由與重生。只要能順利抵達彼岸,未來便充滿了希望。

林正義離開不久,失蹤的訊息便迅速傳播到金門島。台軍當局對此感到極為震驚,立即下令在全島進行全面搜尋,以誓言找到他。然而三天過去,除了在海邊發現一雙鞋子外,沒有其他任何線索。

有人開始推測,林正義很可能已經遊到了大陸。

這一訊息傳到高層,立刻引發了軒然大波。要明白,他是台灣的「明星連長」,軍中的典範,如果叛逃投敵,後果將不堪設想。

台當局在事件發生後始終保持訊息封鎖,僅悄然告知林正義的家人,聲稱他在海上執行任務時意外失蹤,並給予了一定的賠償。畢竟,承認他的叛逃無疑是自我打臉,而兩岸關系本就微妙,任何風吹草動都可能引發沖突,因此軍心穩定顯得尤為重要。

盡管訊息被封鎖,事件依然在島內引發了廣泛的討論。很多人對林正義的行蹤感到好奇,卻無從獲得確切的資訊。隨著時間推移,這件事情漸漸消失在人們的關註中。

更名深造創偉業,恭敬奉獻報酬祖國。

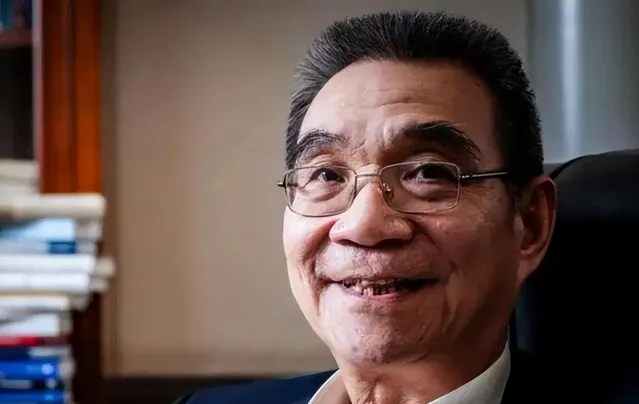

林正義來到大陸後,將名字改為林毅夫。為了避免引發不必要的麻煩,他盡量保持低調,專心學習,不斷提升自己。

林毅夫深入研究經濟學,廣泛探索各個領域,努力擴充套件自己的知識範圍,學習成績一直保持在優異水平。

最終,憑借個人的努力,林毅夫成為了知名經濟學家舒爾茨教授的轉譯。在舒爾茨的細心指導下,他的學術素養得到了顯著提高,視野也變得更加開闊。

1986年,林毅夫在芝加哥大學獲得了博士學位,他的出色表現令舒爾茨贊賞不已。按理來說,像林毅夫這樣的優秀人才應當在美國大展拳腳,但他卻做出了一個意外的決定——回到祖國發展。

那時,中國的改革開放剛開始,百業待興。林毅夫充分意識到祖國正面臨轉型的關鍵時刻,需要更多有誌之士投入和奉獻。因此,他毫不猶豫地回到了離開已久的故鄉,融入到改革開放的大潮中。

回國之後,林毅夫的研究範圍涉及農村改革、金融政策以及產業發展等多個領域。

他針對中國農村的問題,提出了一系列切實可行的解決辦法,為鄉村經濟的發展提供了理論支持。在金融方面,他積極推動金融體制改革,助力中國金融行業向市場化和國際化方向前進。

在林毅夫的推動下,中國湧現了一批傑出的經濟學家,他們傳承並弘揚了林毅夫的學術精神,為中國經濟的發展做出了重要貢獻。

林毅夫從一位不為人知的年輕學者,發展成為中國及全球備受矚目的經濟學權威。

盡管在學術界取得了輝煌成就,林毅夫心中依然掛念著一份遺憾與愧疚——未能給予父母足夠的陪伴。

他來到大陸後,竭盡所能與家裏保持聯系,有時也能了解到父母的近況。1996年,他的母親突遭重病,未能得到救治,林毅夫連最後一面都沒見上。

2002年,悲劇再次降臨,他的父親也去世了,使得林毅夫再次與親人陰陽相隔,這一連串的打擊幾乎讓他無法承受。

林毅夫清楚,最能安慰父母的方式就是全心全意投入工作,以自己的方式報酬祖國,為民族復興貢獻力量。

隨後,林毅夫更加投入地工作,幾乎日夜不停地四處奔波,參與和指導各項改革。

作為改革開放的見證者和參與者,他對中國的發展有著獨特的見解,常在重要時刻提出具有建設性的建議,為黨和國家的決策提供了關鍵參考。

在林毅夫的提議下,中國逐步開展農村土地制度改革,顯著釋放了農村的生產力,為農民帶來了切實的好處。他還積極推動國有企業改革,促進了中國經濟向市場化轉型。

可以說,在過去數十年中,中國經濟發展的每一重大裏程碑,都蘊含著林毅夫的辛勤付出與努力。

林毅夫對教育事業的發展也表現出高度的關註。教育是國家的基石,只有培養出一代又一代卓越的人才,國家才能保持長久的穩定與繁榮。因此,他常常走訪各大高校,為學生們講授經濟學知識和分享人生經驗。

在林毅夫的激勵下,眾多年輕學子投身於經濟研究,他們傳承著林毅夫的事業,在各自領域展現出耀眼的才華。

他從一個稚嫩的台灣青年成長為全球聞名的經濟學大師,這段人生旅程可謂非同尋常。驅動他不斷前行的是那顆赤誠報國的心,以及深厚的家國情懷。

現如今,林毅夫已年滿71歲,但他依舊沒有停下前行的步伐。他仍然活躍於學術和經濟界,持續為國家的發展奉獻著自己的智慧與力量。