從2022年開始,國際局勢的變化就超過了許多人的意料之外,頗有一種「百年未見之變局」的感覺。

事實上,這種感覺是沒有錯誤的,自從俄烏戰爭爆發以來,世界就進入到了動蕩狀態,而西方國家在俄烏戰爭問題上的態度,也導致了戰爭正處於不斷升級的狀態下,世界自冷戰後再一次逼近了戰爭的邊緣。

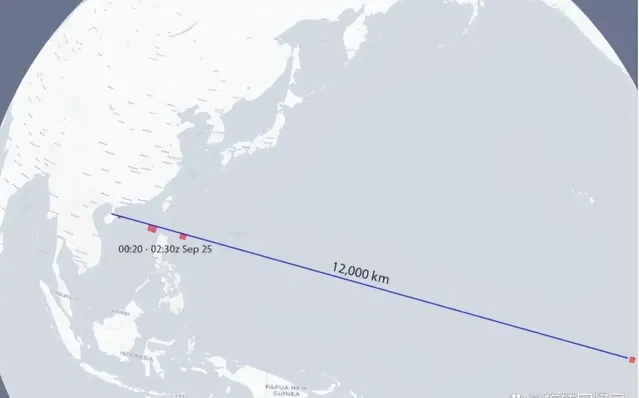

不少人應該都還記得,9月25日中國人民解放軍火箭軍向南太平洋發射了一枚洲際彈道飛彈。

這是中國時隔44年後的首次洲際彈道飛彈全射程試驗,這次試驗並非是某種心血來潮,而中國政府感受到了一絲危險,所以不得不采取這一行動 。

被質疑的中國核威懾

一個被很多人不理解的真相是,盡管中國擁有強大的核武庫和洲際彈道飛彈,但實際上國際社會對中國的核威懾能力一直是持懷疑態度的,甚至於不相信中國擁有完整且強大的核威懾能力。

一個完整的核威懾能力應該是三位一體的,即同時擁有洲際彈道飛彈、戰略核潛艇和戰略轟炸機 。

在冷戰時代,美、蘇、英、法基於冷戰的國防需求,以及自身強大的科研能力,所以構築了完整的三位一體,而且經歷過多次的核試驗。

比如說,美國僅洲際彈道飛彈就進行過三百多次試驗,其中失敗次數是15次,剩下的全部成功。

而蘇聯在冷戰時期也進行過大量核試驗,比如說在蘇聯解體前的1991年8月6日所進行的「河馬二號」演習行動中,蘇聯的一艘戰略核潛艇14秒的間隔連續發射了16洲際彈道飛彈。

換句話說,在冷戰美蘇對峙的大環境下,五常中的四個都曾進行過大量的核試驗,其中不乏洲際彈道飛彈試驗和大規模核戰演習。

在冷戰環境下北約和華約兩大陣營對彼此的核三位一體打擊能力都心知肚明,並且留下了深刻的印象。

因此,即便是到了冷戰後的當下,俄羅斯和美國的核威懾能力是不存在被人質疑的可能性的,就算是如今僅剩下戰略核潛艇的而英法,也不曾被人質疑其所擁有的核威懾能力。

但相較之下,中國的核威懾能力一直飽受外界質疑。

中國在1964年10月16日引爆了第一顆原子彈,而第一次空爆試驗則是1965年5月14日,這標誌著中國具備了初步的核武器實戰化能力,配合1969年服役的轟-6戰略轟炸機,中國的核威懾能力初步形成。

可中國第一款洲際彈道飛彈東風-5的服役時間卻是1981年,而首次洲際彈道飛彈全射程則是1980年5月18日。

中國核潛艇的發展也不容樂觀,比如第一艘攻擊型核潛艇091型的服役時間是1974年,而第一款戰略核潛艇則是在1983年8月1日。

與美、蘇、英、法四國相比,中國的三位一體能力存在,起步晚、發展慢的問題,在一定時間內與其他國家在技術上的差距。

而在中國在軍事領域取得了長足的發展之後,又因為不似西方國家和蘇聯/俄羅斯那樣高調進行戰時,因此外界並不清楚我們的真實實力 。

這導致了在過去很長一段時間裏,中國的三位一體能力飽受外界質疑,比如說東風-31被視為白楊的拙劣仿制品,而東風-41則被國外視為不存在的杜撰。

俄羅斯的前車之鑒

從單純的軍事角度來說,外界對中國軍事能力,尤其是三位一體能力的低估是存在好處的。

這意味著他們會長期錯判中國的軍事能力,在戰時很可能因此吃大虧。

但對於國家而言,一件事是不能單純的從軍事角度進行分析的,如果從政治角度進行分析,那麽中國長期被西方集團低估,就成了一件非常棘手的事情,這意味著他們會在錯誤的判斷下頻繁的對中國發起挑釁,而這是中國所不希望看到的。

這樣的例子是否存在呢?答案是有的,最典型的例子就是俄烏戰爭的爆發。

雖然烏克蘭沖突自2014年就爆發了,但西方集團是以此作為北約東擴的契機,從未考慮過會因此爆發一場冷戰結束後規模最大、持續時間最長、傷亡最為慘烈的戰爭,而且是爆發在歐洲的土地上,並將整個西方集團拖入了戰爭的泥潭。

究其原因,就在於西方長期對俄羅斯實力的誤判,從導致他們產生了某種不切實際的幻想。

雖然說,俄烏戰爭演變到這一局面的原因和俄羅斯長久以來對北約東擴的忍讓有關,但俄羅斯的實力被嚴重誤判也是個關鍵因素 。

俄羅斯自蘇聯解體、冷戰結束後就未曾走出經濟低迷這一問題,這也導致俄羅斯軍隊的戰鬥力有了大振幅下降。

在2008年的俄羅斯—喬治亞戰爭裏,俄羅斯軍隊雖然取得了勝利,但卻暴露出了一連串的問題,比如俄羅斯海陸空三軍配合失調,通訊、指揮與控制系統表現差勁等等。

盡管俄羅斯最終贏得了戰爭,可西方國家也因此看低了俄羅斯一頭,畢竟如果俄羅斯對付一個喬治亞都是靠體量才能取勝,那你又如何能與北約相抗衡呢?

正因如此,08年後北約的東擴行為進入了一個新階段,與俄羅斯交好的東歐國家紛紛出現了顏色革命,一個個都轉投到了北約陣營。

2014年的烏克蘭之春只是其中一個案例罷了,如果不是俄羅斯出手及時,白俄羅斯的盧卡申科險些在2020年被西方策劃的顏色革命幹掉。

可以說,俄烏戰爭實際上是北約東擴的結果,被西方集團看輕了勢力的俄羅斯,已經被北約逼到了墻角,如果任由烏克蘭也變成北約成員國,那麽俄羅斯和西方之間將再無任何緩沖地帶,這對於俄羅斯的國防安全是重大威脅。

故此,俄羅斯必須奮起反擊,必須透過戰爭重新贏得緩沖地帶。否則,下一個發生顏色革命,將被顛覆和肢解的就是俄羅斯了。

嗅到危險的中國

俄羅斯的前車之鑒對於中國是寶貴的,因為中國也曾經面臨同樣的危險。

不知道是否有人還記得2016年的「南海仲裁案」,海牙國際法庭否認了中國的九段線,並宣稱中國對南海海域不存在「歷史性所有權」。

這一裁決本質上是荒唐的,但在當時卻幾乎要為此發生戰爭——美國兩個航母打擊群開進了南海海域,企圖逼迫中國接受仲裁結果,而中國則調動了海軍的全部艦隊予以應對,並且幾乎動員了國內全部的軍事力量。

這場中美南海對峙持續了一個多月,最終美國眼見局面已經出現中美全面戰爭的風險,加之沒有擊敗中國的把握而被迫撤退,南海仲裁案不了了之 。

這是自冷戰結束後,中國最接近戰爭爆發的一刻,也給中國留下了深刻印象。

自2016年的中美南海對峙後,中國的軍事建設開始加速,對南海的控制力度也大振幅提升,其原因都是為了加強中國的國防能力,以免發生同類事件。

可盡管中國的軍事實力在近幾年飛速提升,可中國的軍事實力仍舊是被外界質疑和輕視的。

處於經濟衰退狀態的美國在近幾年實際是處於戰略收縮,可即便如此美國都不會減少在亞太地區的軍事投入,甚至進一步加強了在亞太地區的軍事投入,並且不斷在中國周邊海域惹是生非,企圖在中國周邊制造如俄烏戰爭一樣的局部戰爭來打斷中國的發展。

而在中國進行洲際彈道飛彈的全射程試驗前,俄羅斯也進行了一次洲際彈道飛彈的測試,可結果卻是薩爾馬特發射失敗。

俄羅斯希望以此震懾西方集團,結果反倒是讓人看了笑話,這可能會讓以美國為首的西方集團變得更加膽大妄為。

不要認為薩爾馬特發射失敗僅僅是對俄羅斯有影響,這一事件同樣也對中國的國防安全造成影響。

以美國為首的西方集團一向看輕中國的核威懾能力,俄羅斯的失敗很可能讓他們也一並看輕中國,可能導致美國在亞太地區的行動更為膽大妄為 。

這便是2024年9月25日的東風-31 AG洲際彈道飛彈全射程試驗的原因了。

東風-31 AG飛彈發射後經過菲律賓和關島,最終落點是法屬馬克薩斯群島附近,射程高達12000公裏。

這是中國對美國的回應,如果東風-31 AG在中國東北發射,那麽飛彈足以攻擊到美國本土,飛彈之所以要經過菲律賓和關島,以及最後落點是在法屬馬克薩斯群島,這都是對美國及西方集團的回應。

一次轟轟烈烈的回應,有助於讓以美國的西方集團頭腦冷靜下來,使其在推行所謂亞太戰略前,先掂量一下自己有沒有能力與中國為敵 。

結語

目前來看,中國的洲際彈道飛彈全射程試驗的結果是不錯的,對於美國及其西方盟友是一次有力的震懾。

但以美國為首的西方集團並沒有放棄軍事冒進和挑釁,只不過這一次他們的物件是俄羅斯。

北約在10月14日已經正式進行了年度核演習,代號「堅定正午」,演習的大部份環節都在距離俄羅斯200公裏的的北海(位於大不列顛尼亞島與歐洲大陸間的海域) 。

雖然北約宣稱不會攜帶實彈,可這仍舊是一次挑釁行為,盡管北約宣稱這次演習和俄羅斯無關,可實際上這就是奔著俄羅斯來的。

這表明以美國為首的西方國家不會「輕言放棄」,或許有一天同樣的核演習也會在中國附近展開,而中國則需要更多地展示自己的實力,徹底挫敗以美國為首的西方國家的野心。