1945 年 2 月,由於德國在歐洲戰場上快速潰敗,二戰的陰霾消散了一多半。

然而,一場覆蓋全球所有國家的全新政治風波,在蘇聯的雅爾達慢慢開場了。

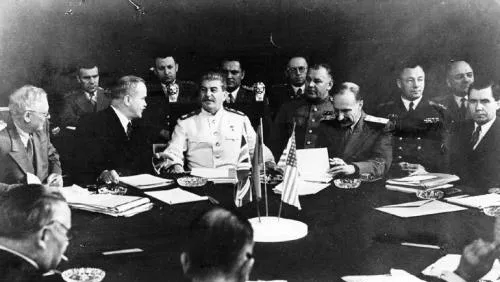

被稱作「三巨頭」的美、蘇、英三國領導人開了雅爾達會議,很強硬地決定了二戰結束後的利益分配,還正式拍板,要建立一個普遍的國際組織,以此來維持新定下來的國際秩序。

1945 年 3 月,中、蘇、美、英四國牽頭,給反法西斯同盟發出了「召開聯合國會議」的邀請。

不過,幾個月後舊金山會議結束的時候,除了中、蘇、美、英這四個發起聯合國的國家外,一直被指責「投降」的以前的強權帝國法國,也成了聯合國常任理事國。

號稱出兵 300 萬抗擊法西斯,結果跟德國開戰後才一個月,就投降了 280 萬。

這個老牌資本主義帝國在宣布全面投降後,幾乎一夜之間就跌下神壇,為啥它在反法西斯戰爭中幾乎沒啥積極貢獻,二戰後卻還能成為常任理事國之一?

【抗爭到底的自由法國】

1940 年 5 月 10 號,納粹德國向法國發起了總攻。在之前一直被德軍打得不斷後退的英法聯軍眼裏,這兒會是德國在西歐戰場栽跟頭的地方。

由於在德法交界的地方,有一條法國差不多動用了全國的力量修建了十來年的軍事防線,叫馬奇諾防線。

不過呢,英法聯軍還美滋滋地做著美夢的時候,一個比「德國閃擊波蘭」還讓人吃驚的訊息就傳遍全球了——德軍僅僅用 2 天就沖到法國境內啦。

法國口中堅不可摧的那道軍事防線,竟被德軍輕而易舉地就給越過了,好像那兒沒人防守似的。

等法國人回過神來,發現末日要到了的時候,德軍在曼施坦因的戰略指引下一路猛進,直接朝著巴黎去了。

德軍的三線裝甲大軍同時發起進攻,軍事要塞色當、依靠天險的防線馬斯河先後失守,戰爭才開打短短 5 天,巴黎就危在旦夕。

5 月 16 號,英國那位「戰時首相」丘吉爾從倫敦飛到了法國。

當他了解到,號稱有 300 萬兵力的法軍居然連戰略預備隊都沒有,那一刻,他都不知道該生氣還是該傷心了。

這一回跑去巴黎勸說法國總統堅決打仗沒成功,不過丘吉爾的此次到訪,給當時一個不怎麽顯眼的軍官帶來了希望,這個人就是後來領導自由法國始終堅決作戰的戴高樂。

5 月 18 號,法國總理雷諾把內閣改成了適應戰時的內閣,讓一戰時法國的名將貝當和魏剛上任。

魏剛擔任海陸空三軍總司令,雖說戰鬥經驗豐富,可他一直在中東,對法國的局勢不清楚,而且思想還停留在一戰的戰略上,結果錯過了防禦德軍的最好時機。

5 月 20 號,魏剛費心安排的法國新防線,讓古德萊恩輕易就給突破了,德軍朝著有 30 多萬盟軍聚集的敦克爾克直撲過去。

不過,戲劇性的一幕出現了,德國元首希特勒居然下令全軍停止行進,讓古德萊恩沒能把盟軍大部主力全部消滅,33 萬盟軍順利從危險中逃脫。

敦克爾克撤退完,眼瞅著被英軍給拋棄了,法國領導高層那是徹底沒了繼續鬥爭的心思。

6 月 13 號,丘吉爾最後一回存取法蘭西第三共和國,勸他們接著戰鬥,可這一回得到的回答是堅決不幹。就在同一天,法國宣稱巴黎是不設防的城市。

當貝當、魏剛等人一個勁說要投降的時候,當時擔任國防部次長的戴高樂極力抗爭,哪怕和一直提拔他的貝當鬧掰也在所不惜,可到底還是沒能改變法國的命運。

由於要接著跟德軍對抗,戴高樂只好跑到外國去,把法國剩下的主戰派召集起來,組建了「自由法國軍隊」。

1940 年 6 月 28 日,靠著丘吉爾的推動,英國政府承認了戴高樂組建的「自由法國」。在戴高樂瘋狂呼喊之下,法國民眾慢慢又燃起了光復的希望。

1941 年,由於世界大戰全面開打,戴高樂瞅準時機在非洲和巴爾幹半島來回作戰,為最終光復法國積攢名聲和力量。

1944 年 6 月,戴高樂親自到了諾曼第,站在祖國的土地上,說要從納粹手裏把法國重新奪回來。

戴高樂指揮自由法國四處作戰,雖說讓曾有「投降 280 萬」這一笑話的昔日「歐洲第一陸軍強國」在名義上沒亡國,可實際上對法國成功解放沒啥大作用,主要還是靠百萬盟軍的反攻。

自由法國堅持奮戰到底,這讓法國在二戰後有了成為常任理事國的名頭和內在因素,不過真正讓它當上常任理事國的,實際上是二戰結束後的大國之間的爭鬥。

【三巨頭利益爭奪的「撿漏者」】

早在 1943 年年底的德黑蘭會議時,蘇、美、英這三個巨頭就因為德國最終的利益分配這件事產生過分歧。

在德黑蘭會議剛開始的時候,三巨頭心裏都清楚德國最終該怎麽處置——就是分割。

不過,在具體的分割辦法這方面,三巨頭各自都有不一樣的想法。羅斯福覺得,得把德國分成好幾個國家或者地區,美、蘇、英分別管理一部份。

而丘吉爾呢,為了能讓大英帝國「體體面面地下台」,就提出把德國南部的幾個省分隔出來,並進一個新聯邦。

丘吉爾這麽做,就是想讓德國工業化水平挺高的南方幾個省,給普魯士的新聯邦提供技術還有武器方面的支持,從而去壓制發展勢頭很猛的蘇聯。

但是,史達林哪能讓丘吉爾的如意算盤得逞呢。

對於丘吉爾的提議,史達林幹脆反對:咱們的目的是消滅法西斯,所以成立新聯邦的計劃壓根兒就不該有,而且普魯士裏的軍國主義,必須被徹底清除幹凈。

史達林這次的主張,不光徹底否定了丘吉爾的提議,而且還打算把整個東普魯士據為己有。

因為丘吉爾跟史達林意見不合,羅斯福最後只得出來當蘇英的調解人,可德國的分配問題,由於史達林反對,三巨頭沒能達成最終協定。

也正是打從德黑蘭會議起,丘吉爾就著手打算把法國拉進來,免得戰爭結束後蘇聯占的勢力太多。

由於盟軍在諾曼第登陸,本來在德國東線戰場就有很大優勢的蘇聯紅軍,在盟軍西線對德國的牽制作用下,進攻更加順利。

眼瞅著蘇聯在德國的分割劃分中更占上風,丘吉爾就打算把原本沒啥存在感的法國給推到前面來。

不過,法國對整個反攻的貢獻少得可憐,所以在三巨頭跟前壓根就沒有一點兒話語權。

為了能把法國拉進來,丘吉爾先找了羅斯福,盼著美國能像自己那樣,拿出本國一部份利益給法國,這樣就能讓蘇聯在德國利益分配還有往後世界秩序話語權的爭搶中,受到新的牽制。

最終,丘吉爾跟羅斯福的意見統一了,在之前劃分好的德國三分勢力範圍裏,各自拿出一部份給法國當作占領區,就這樣,德國從被一分為三變成了一分為四。

法國這個首都曾被德軍輕易占領就投降的國家,居然撿到這麽個大便宜,一下就成為了世界新秩序的制定者之一。

1945 年 2 月,經過好幾輪商量,史達林最後沒辦法,只好同意讓法國也來分德國這塊蛋糕。

按照雅爾達會議的商議結果,蘇聯控制的德國地盤沒變化,英美各自拿出一部份給了法國。看起來蘇聯是最大的獲益者,其實並非如此。

雖說這次和議,蘇聯在德國獲取的利益大體沒什麽改變,不過依照先前的劃分,美英之間存在著直接的利益往來。

可往後要是雙方產生了分歧,美英肯定會把法國當作雙方關系的緩沖區域,盡可能防止美英同盟破裂,這對蘇聯來講絕對是最不想見到的情況。

後來西德和東德的相互對峙,正好證明了這個事兒。雅爾達會議的成功也使丘吉爾明白,將來重整世界秩序的時候,法國肯定會是英美手中的一個有力武器。

1945 年 4 月底,籌備聯合國的舊金山會議正式舉行。在這之前的好長一段時間,戴高樂實際上一直是反對聯合國建立的。

或許是當時法國沒了跟蘇、美、英一起競爭的能力,所以當丘吉爾把法國再拉進重整世界秩序的局裏時,法國很快就把這個想法給摒棄了。

在舊金山會議當中,丘吉爾又把法國給推了出來,提議讓法國也成為聯合國的常任理事國之一。

跟上回提議給法國分點德國利益來牽制蘇聯不一樣,這回丘吉爾提議讓法國成為聯合國常任理事國,不單是針對蘇聯,還針對美國。

由於美國極力想把當時國民政府掌權的中國弄進聯合國常任理事國,這可讓丘吉爾覺得威脅老大了。那時候的英國,早就不是從前那個稱霸全球的日不落帝國了,而是一個快謝幕的昔日強者。

之前在德國利益分配那事兒上,美國是迫於形勢才讓英國把法國拉進來。但籌建聯合國可不一樣,在這方面,美國心裏很明白,比起自己以前的「宗主國」,中國的國民政府才是最靠得住的盟友。

於是,丘吉爾就下了決心把法國再拉進來,這樣萬一以後美國改變態度,還能有個一起並肩作戰的盟友。

這一回,對於丘吉爾的提議,美國不同意。不過呢,美英之間的這點分歧,被史達林給逮著機會了。史達林講,同意丘吉爾的提議,能讓法國成為聯合國常任理事國中的一員。

史達林的態度,當然不是因為跟丘吉爾結成同盟,只是從自身利益考量,覺得法國成為常任理事國,對蘇聯只有好處沒壞處。

史達林覺得,這回法國能進常任理事國,意味著美英之間開始有矛盾了。為了往後能把這矛盾放大,讓他們兩邊鬧掰,蘇聯得支持法國成為聯合國常任理事國當中的一個。

而更深入來講,是由於當時法國共產黨的力量增長很快,史達林甚至認為往後法國會成為蘇聯的一個重要幫手。

因為不想太早跟英國鬧掰,免得讓蘇聯占便宜,所以美國只好同意法國成為除了中、蘇、美、英之外的第五個聯合國常任理事國。

看看法國在二戰後能成為常任理事國的那些因素,說到底就是美、蘇、英三國在重整世界新秩序時的利益爭鬥。

戴高樂領導的自由法國成功收復法蘭西,這不過是給這所有的事提供了一個很體面的借口。

不過呢,雖說法國在二戰後是靠著大國賽局撿了漏,頂著「投降國」的笑話重新進入世界秩序的核心,可後來法國國力快速恢復,甚至很快就把英國甩在了後面,這強大的實力正好說明,在那個復雜的歷史時刻,只有法國才有能力平衡美蘇英之間的利益爭鬥。