在 1996 年 10 月的某一天,廣西興安縣的兩個憨厚樸實的農民,背上行囊,興致勃勃地往山上走去,他們要去采藥。

瞅著當天的天氣挺好,有個叫潘奇斌的人呀,那叫一個興奮!他心裏想著,要是能在這一天多采些藥材帶回家,這個月自己就能多掙不少錢呢!

和潘奇斌一同上山的那位農民叫蔣軍,當他倆好不容易走到半山腰時,蔣軍累得那是氣喘籲籲,上氣不接下氣。

今天可是他們倆頭一回來這片山區采藥喲,這山上的環境對他們而言完全是陌生的。

所以啊,要是把潘奇斌和蔣軍放在一塊兒比一比,就會發現蔣軍可要比潘奇斌謹慎多啦。

嘿,這時候,潘奇斌冷不丁地瞅見遠處的山崖上頭好像有一塊地兒在反光。沒辦法,這倆人只得把藥材一股腦兒裝進背簍,然後提心吊膽、一步一步小心地往那邊走過去,瞧瞧究竟是啥情況。

當他們一步步靠近去瞧的時候,瞬間就被呈現在眼前的景象給驚得目瞪口呆。

嘿,您瞧!山上居然零零散散地躺著一塊巨大的殘骸,而在這殘骸的旁邊呢,還七零八落地散布著好些碎片。

潘奇斌瞅了一眼,立馬就把這塊殘骸給認出來了,這不就是飛機的座艙嘛!蔣軍聽到夥伴給出的這個結論,那是吃驚不小,兩人一商量,決定趕緊回城,把這事兒報告給鎮上的民警。

可是呢,鎮上的民警急匆匆地趕到了山上,結果兜兜轉轉一大圈,啥有價值的線索都沒撈著。

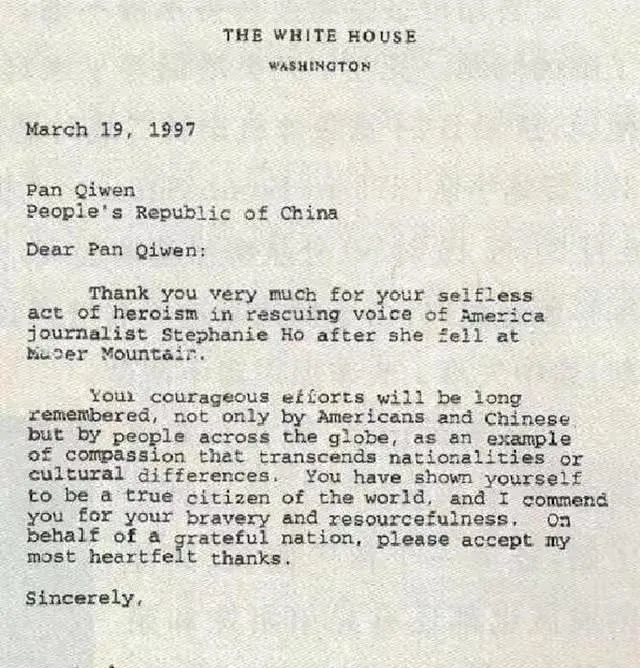

直到時任美國總統的柯林頓親自給潘奇斌和蔣軍寫了一封信,這個被隱匿了 52 年之久的秘密,才像是從沈睡中慢慢蘇醒,一點一點地呈現在世人眼前。

嘿,您說,咋這些飛機的殘骸就現身在這片罕有人至的山區啦?這架出了事的飛機究竟是歸誰的呀?在這飛機失事的背後頭,到底還藏著多少不為人知的秘密喲?

接下來呀,且聽我跟您細細地講述。

一 那令人心提到嗓子眼兒的「夜航經歷」

1944 年 8 月末的某一個夜晚,中國台灣省基隆市的港口被黑暗嚴嚴實實地籠罩著。

港口裏呀,滿滿當當停著的都是日本聯合艦隊的軍艦。日本人正打算把這兒當作基地,去對太平洋地區的美軍發起攻擊呢。就在這個時候,在咱們中國大陸上,那喪心病狂的侵華日軍居然發動了「一號作戰」。

日本人心裏打著算盤,妄圖透過侵略中國的華中與華南地區,來實作從北韓半島到越南地區大陸交通線的全線貫通。

在這次的戰役裏頭,國民黨的軍隊沒多會兒就灰溜溜地敗下陣來啦,而這場戰役也成了後人都知道的「豫湘桂大潰敗」。

毫無預兆地,一陣刺耳至極的防空警報聲猛地在基隆港的整片天空中炸響。港口裏的日本士兵瞬間就像沒頭的蒼蠅一樣,亂成了一鍋粥。而日軍艦船上的水兵們,也麻溜地進入了戰鬥狀態,不敢有絲毫的懈怠。

沒過多一會兒,大夥就聽到了一陣猶如咆哮般的飛機發動機轟鳴聲。

緊接著,只見美國軍隊的一架 B-24 轟炸機猛地現身於港口上空。一通狂轟濫炸之後,水面上的日本軍艦瞬間被熊熊烈火所吞噬,港口裏的日本兵呢,也被這突如其來的猛烈轟炸打得暈頭轉向,徹底亂了陣腳。

他們扯著嗓子哭喊著,緊接著就不管不顧地跳進了水裏,這才好不容易撿回了一條命。

在這次攻擊過後,基隆港裏停泊著的日本軍艦遭了大殃,被打得傷痕累累。這下子,日本東京大本營可坐不住了,不得不重新琢磨起在菲律賓群島跟美軍展開「海上大決戰」的那個作戰計劃。

幾十分鐘悄然流逝,執行轟炸任務的那些 B - 24 轟炸機,就像一群遠去的飛鳥,漸漸消失在了海平面的那一頭,直至不見蹤影。

那些日本兵還在鬼哭狼嚎著呢,壓根都沒來得及反應,美國的飛行員們就已經踏上歸程啦。

然而,他們即將回去的基地並非是遠在大洋另一端的美國,而是中國西南邊陲一座舉足輕重的城市——柳州。

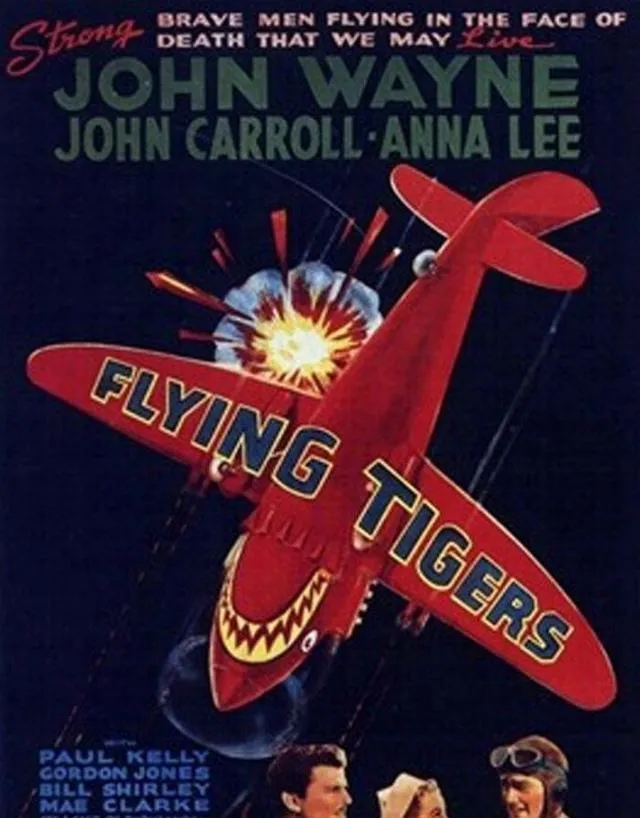

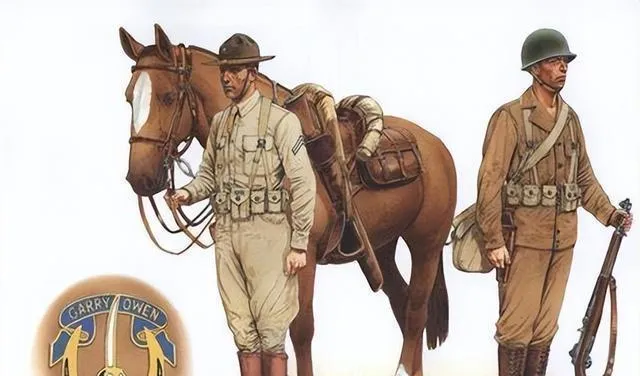

這次執行轟炸任務的乃是「美國第 14 飛行航空隊第 375 飛行中隊」。要知道,這個飛行中隊的過往可不簡單,它的前身恰恰是由陳納德將軍一手建立的「美國誌願援華航空隊」。

當然啦,要知道這僅僅是他們的官方稱謂而已。在咱們中國民間呀,大夥可更樂意尊稱他們為「飛虎隊」。

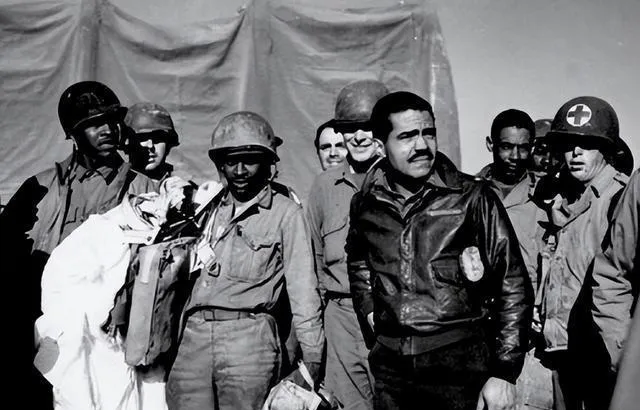

就在同年的 8 月 31 日下午 4 點 30 分的時候,好幾架 B - 24 轟炸機從柳州機場緩緩起飛。在這支飛行員隊伍當中啊,有一位名叫伍德的「美國空軍中尉」。您猜怎麽著,伍德所駕駛的呀,恰恰是一架編號為「40783」的 B - 24 轟炸機。

這次行動啊,攝影記者團隊也跟著上了伍德的飛機。結果呢,這架飛機裏滿滿當當擠了十個人。要知道,除了開飛機的那兩位駕駛員能坐著,其他人都沒辦法,只能暫時躺著。

然而,伍德朝著一同隨行的幾個人說道:「這架飛機在天亮之前就能到達柳州基地啦。」

就這樣,大夥紛紛躺進飛機的座艙裏,心平氣和地合上了雙眼。然而,任誰都不曾料到,就在短短幾個小時之後,這十位乘客的生命竟會走向終點。

沒過多會兒,這次飛行的指揮官就急匆匆地給伍德他們帶來了一則訊息:有確切可靠的情報顯示,日軍的飛機竟然朝著瀘州的機場展開了空襲。為了確保大家的安全,這次執行任務的所有飛機,都得更改降落地點,全部到桂林機場降落。

飛行員伍德悠悠地吹了聲口哨,朝指揮官堅定地點了點頭。這條航線對他來說,那簡直是再熟悉不過了,不知道已經飛過多少回啦。所以啊,今晚執行任務的時候,他的心裏別提多自在了。

猛然間,副駕駛座位上的代爾竟然驚慌失措地尖叫起來。

原來呀,代爾瞅見飛機儀表盤上的指標莫名其妙地突然瘋狂擺動起來。以代爾多年的駕駛經歷來衡量,這可絕對不是啥好事的苗頭!

嘿喲,這時候代爾可著急啦,連忙扯了扯坐在旁邊的伍德,提醒他瞅瞅儀表盤上的數據。伍德呢,也是一路小跑著沖進機艙,把正在呼呼大睡的機械師凱利給喚醒了。

機械師一番檢查過後,有一個發動機居然暫時罷了工。可這會兒飛機正在天上飛著呢,副駕駛代爾別無他法,只能竭盡全力去維持飛機的平衡。

代爾尋思著,都到這個節骨眼上了,沒別的辦法,只能把飛機上其他的人都叫醒,催促他們趕緊跳傘保命。

然而,凱利沖著代爾講,機艙的那扇門像是被施了魔法一樣,死死地卡在那兒,動彈不得。聽到這話,代爾和伍德只覺後背猛地躥起一陣涼意。

這就表明他們的生命已然走到了盡頭,然而代爾怎麽都不願放棄拯救大家性命的一絲希望。他安排伍德先去掌控飛機,隨後自己掏出一張軍用地圖,將其平鋪在腿上。

代爾留意到,他們當下所處的那片空域下方,乃是一大片層巒疊嶂的山脈。在這些山脈的當中,存在著一條峽谷。倘若大家想要保住性命,就只能被迫降落到這個山谷之中。

然而啊,那時候都已經是深更半夜了,飛機上就那麽點兒燈光,在那黑漆漆的夜裏壓根兒就起不了啥作用。而且要迫降到山谷裏,這技術難度可太大了,基本上只有白天的時候才有可能做到。

然而到了眼下這個時候,代爾和伍德他們著實沒有其他的路可走啦。伍德死死地攥住飛機的操縱桿,眼睛一眨不眨,全身心地緊盯著前方那窄窄的一小片能看清的區域。

據凱利和代爾的一番測算,此刻留給整個機組進行迫降操作的時間,僅僅只剩下短短三分鐘啦!

此刻的伍德緊張得心臟都要蹦出來了,飛機上整整十個人的身家性命可全都握在他的手心兒裏呢!一旁的代爾不停地向伍德匯報著高度和航向,一門心思地想要確保他能順順當當把飛機降落下來。

然而,當飛機一路下降到 1800 米的高度時,誰能想到,飛機的作業系統竟然徹底罷了工!伍德和代爾瞬間嚇得驚叫出聲,就連經驗豐富的機械師凱利在這一刻也是毫無辦法,只能幹瞪眼。

大概過了一分鐘的樣子,只聽山林之間「轟隆」一聲巨響傳來,緊接著一片碩大的火焰瞬間熊熊燃燒起來……

在這片鮮有人至的山區,大火不知疲倦地燃燒了好幾個晝夜。當「40783」失事的訊息傳來,美軍立馬就對有可能的事發區域展開了搜尋。

然而令人遺憾的是,大家夥兒辛辛苦苦忙活了好幾個月,卻始終沒能尋到伍德他們那架飛機的蹤影。

最終啊,伍德和代爾等十個人,他們的檔案上僅僅被打上了「失蹤」這樣的標記。而他們離開人世的那片山區呢,被當地的人們叫做了貓兒山。

然而,真正使得他們的故事被世人所知曉的,居然是在 50 多年後的某一天,前來這座山上采藥的兩位中國農民。

咱們開頭講的那兩位農民呀,正是潘奇斌和蔣軍這兩個人。

那麽,當潘奇斌他們找到了飛機的殘骸以後,後續又有怎樣的精彩情節上演呢?社會上的各方人士對於潘奇斌和蔣軍在山中的這番奇特遭遇,究竟做出了什麽樣的回應?

二 貓兒山暗藏的玄機在那神秘而又迷人的貓兒山上,藏著許多不為人知的「秘密」。這些秘密如同一個個待解的謎團,吸引著無數好奇的目光和探索的腳步。

潘奇斌和蔣軍把「發現飛機殘骸」這事兒告訴了鎮上的民警,之後呢,這訊息就像長了翅膀似的,很快被人們傳到了當地的縣政府那裏。

經過一番認真的探討,縣裏的同誌們都覺得這處飛機殘骸可不得了,絕對不是一般的物件。

就這樣,他們立刻行動起來,一方面迅速派出公安和武警,讓他們在最短的時間裏把現場保護好,另一方面緊急組織了一支頗為專業的考察隊伍,馬不停蹄地進入貓兒山那一帶,去探究事情的究竟。

然而,這次調查得出的結果呀,把所有人都驚得目瞪口呆!

1996 年 10 月的一天,廣西興安縣博物館的館長嶽啟海,帶著他的幾個小夥伴來到了貓兒山。這隊伍裏呀,有一個叫宋安軍的人,他曾經可是空軍退休的飛行員呢。

聽說在這兒居然發現了一架失事飛機的殘骸,而且這殘骸存在的年頭可不短啦。當地政府呢,馬上就派出了一個團隊,這個團隊裏有文物方面的專家,還有飛行員以及地質學家。

潘奇斌他們發現的飛機殘骸所在之處那叫一個險要,這可讓嶽啟海他們犯了難。不過,辦法總比困難多,他們在山崖上綁了一根繩子,然後靠著這根繩子把自己慢慢吊到山谷裏去檢視究竟是個啥情況。

突然之間,幾張薄薄的鋁片就這麽出現在了嶽啟海他們的跟前。嶽啟海的心裏「咯噔」一下,瞬間就意識到,這玩意兒說不定跟飛機失事的緣由有著莫大的關聯。

當他們把那些鋁片給拿了上來,仔仔細細擦掉其表面的汙泥,這時候,幾行整整齊齊的英文字母就像是特意出來打招呼一樣,一下子跳進了眾人的眼簾。

雖說嶽啟海一個英文單詞都不認識,可他心裏琢磨著,這沒準兒就是飛行員的名字呢。為了能更穩妥些,大家夥一商量,決定先把這些奇奇怪怪的鋁片帶回縣裏去。

然而,現場的工作人員還在不停歇地搜尋著,心裏都盼著能再找出點別的啥來。

緊接著,他們於峽谷的泥土當中把一個軍用水壺給找了出來。你瞧,這個軍用水壺的底部啊,竟然同樣用英文寫著「US,SMCO,1944」。

就在這時,團隊裏有個成員猛地大喊起來,為啥呢?原來他心裏清楚得很,這串字母裏頭的「US」指的就是美國。

所以呀,這架飛機很有可能是 1944 年美國空軍的呢。想想當時的歷史情形,那些把生命永遠留在這兒的美國飛行員,沒準兒就是大名鼎鼎的「飛虎隊」的成員喲。

當了解到這個狀況以後,團隊裏的每個人心裏都像揣了只小兔子,越來越激動。要知道,如果這個判斷沒錯的話,那他們可就揭開了一件能讓中美兩國都大為震驚的「歷史迷案」。

然而,嶽啟海思來想去,最終拿定了主意,先把這些好不容易找著的文物給送回縣裏去。他想著,等省裏派來的專家鑒定結束了,然後再好好琢磨下一步該怎麽辦。

在新安縣委與廣西自治區黨委一輪又一輪的嚴格稽核之後,大家最終拍板,把這些文物托付給「桂林市文物隊」的工作人員,讓他們來進行鑒定。

桂林文物隊的那些工作人員呀,把文物和現場找到的殘骸仔仔細細比對了一番之後,給出了一個初步的鑒定結果:這架墜毀的飛機乃是美軍在二戰那個時候使用的 B - 24 轟炸機呢,而且這起飛行意外中的飛行員,十有八九就是當年跑到咱們中國來支援抗戰的美國航空隊的隊員。

在同年的 12 月呀,這個訊息由桂林市政府一級一級地往上報,最後傳到了中央。那時候呢,咱們的國防部長遲浩田將軍還因為這件事,和美國的國防部長佩裏進行了一番不算復雜的會談。

會談結束沒一會兒,遲浩田將軍馬上就把在貓兒山地區找到的美軍名牌和軍用水壺交給了佩裏。

當佩裏將軍瞧見這些名牌的時候,他的眼眸中極快地掠過了一抹難以被人捕捉到的悲傷。要知道,在第二次世界大戰那段充滿硝煙與戰火的日子裏,佩裏將軍本人就是在歐洲戰場上沖鋒陷陣的一名士兵啊。

想當年,佩裏將軍投身於赫赫有名的「諾曼第登陸戰」之中,您瞧,在他的脖子上,就掛著一塊和這件文物毫無二致的名牌呢。

最終呀,美國政府下定了決心,要向潘奇斌和蔣軍這倆發現飛機殘骸的中國農民表達謝意呢。並且,美國政府還會專門派遣一個團隊,風風火火地趕到墜機現場,把後續一連串的事兒都給大家報道清楚。

1997 年 1 月,有這麽一支報道團隊,裏面的車輛各式各樣,在潘奇斌和蔣軍的引領下,走進了貓兒山地區。走在最前面的呢,是來自美國國防部失蹤人員事務辦公室的副主任阿蘭,還有美國國防部的官員格爾中校。

中國外交部專門安排了一位官員伴隨在美國代表團左右,而在他們的身後呢,居然跟著好幾十人的各國媒體報道團隊。

一群人在重重的山霧中艱難前行,腳下是泥濘不堪的小路,他們一步一步,朝著事發的那個地方,費力地走著。

上午大概九點的時候,潘奇斌和蔣軍才引領著眾人來到了墜機現場。眼前墜機現場保存得這般完好,把隨行的記者們驚得目瞪口呆。格爾中校馬上向中國這邊的陪同人員表達了深深的謝意。

很明顯,在飛機殘骸被發現之後,咱們中國政府把它保護得妥妥當當。等各種情況都平穩下來了,跟著一塊兒來的各國記者們紛紛掏出攝影機,開始進行錄制和報道。

媒體的報道工作呀,那進展的情況可比咱們原先想象的順利多啦!在美國國防部的那幾位官員把資料都整理妥當了之後,就立馬提出要回去啦。

然而,就在這當口,附近的山谷中猛地傳來了一聲驚叫,這聲驚叫就像一只無形的大手,一下子把所有人的註意力都給拽了過去。

嘿,您說這現場究竟是個啥情況呀?莫非又有人瞅見了啥不為人知的秘密不成?

三 那最終的交接 永恒留存的「紀念」在人生的舞台上,總有一些時刻,如同璀璨星辰般耀眼而又令人難以忘懷。而這一次,便是那最後的交接,它宛如一座不朽的豐碑,承載著無盡的情感與意義,成為了永恒的「紀念」。這一交接,並非只是簡單的事務傳遞,更像是一場靈魂的對話,一次深情的囑托。它凝固了時光,鎖住了回憶,讓那些珍貴的瞬間得以永遠定格。

原來呀,同行隊伍中有一位來自「美國之音」的記者,一個不留神踩空了,竟然掉進了旁邊的山谷裏。等後續的人員匆匆趕到時,這位美國華裔的女記者已經昏昏沈沈地陷入昏迷狀態啦。

走在前面的那幾個美國官員你瞅瞅我,我瞅瞅你,一個個的,誰都沒膽量下去救人。

畢竟呀,大夥對周邊的狀況那是兩眼一抹黑,心裏壓根沒底,當然不敢貿然行動。好在這節骨眼兒上,潘奇斌和蔣軍邁步走了過來。要知道,他們在這山裏采藥都好些年頭啦,這一帶的山澗溝溝坎坎,他們熟悉得就跟自家後院似的。

當潘奇斌把那位女記者掉落的地方瞧得明明白白之後,只見他一個利落的翻身,就徑直下到了山谷裏頭。

謝天謝地,這位女記者還算幸運,只是身上有了點兒皮外傷。不過呀,她的精神可遭了罪,被嚇得不輕,整個人都陷入了暫時的昏迷當中。

當潘奇斌把女記者帶到了安全的地方,現場的每個人都用贊許的目光看向他。那目光裏滿是對他的肯定和敬佩,仿佛在無聲地說:「你可真棒!」

瞧瞧,這女記者都快被凍感冒啦,潘奇斌二話不說,把自己的上衣脫下來給她蓋上。碰到這樣的緊急狀況,大家趕忙向當地政府請求救援。

沒過多久,一位醫生和兩名武警戰士匆匆趕到了現場。只見兩名武警戰士一先一後,穩穩地擡著那位被嚇得魂不附體的女記者,其他人呢,則謹慎小心地跟在這兩名武警戰士身後。

然而呀,貓兒山那地形簡直陡峭得嚇人!碰巧當天天空還飄著小雨,好幾位美國官員差點就失足跌落下去啦。

多虧了潘奇斌和蔣軍反應迅速,動作敏捷,這才成功阻止了「悲劇」的上演。

在親身經歷並親眼見證了這無比感人的一幕之後,一位來自中國的記者滿懷感慨地寫下了這般話語:

五十二年前啊,有那麽一群年輕的美國士兵,在這個地方把自己寶貴的生命獻給了他國。五十二年後呢,還是在這兒,幾位中國的年輕人,楞是把一位一只腳都邁進天國門檻的美國人給拉了回來。

就在同年 1 月 15 日上午九點的時候,興安縣政府在原生的靈渠賓館舉行了一場特別隆重的「遺骨交接儀式」。

美國國防部失蹤人員事務辦公室的副主任阿蘭·利奧達情緒激昂地發表了一番講話。

他滿心激動地朝著在場的所有人大聲說道:「在這兒,我真心想對中國的兩位農民蔣軍和潘奇斌先生表達深深的感激之情。正是由於你們的細心發現,還有及時的報告,我們才得以順利找到那些失蹤的人員。就憑這樣了不起的人道主義精神,咱們兩個國家之間的情誼變得更加深厚緊密啦!」

三只裝著「美軍飛行員遺骸」的紅木盒子,經由中國人民解放軍的禮兵,鄭重地交到了美國軍人的手裏。

當三只紅木盒子被交到美國禮賓人員的手中後,只見他們迅速地給這三只盒子各自蓋上了一條星條旗。要知道,這可不單單是那幾位飛行員的榮耀啊,這更意味著美國政府對他們毫不掩飾的肯定與熱情洋溢的褒獎。

緊接著,在場的來自各個國家的記者朋友們紛紛按下快門,將這具有重大歷史意義的一刻留存了下來。

沒過幾天,這些美國代表團的成員就從北京搭乘飛機回國去了。在這之前呢,有兩位中國人在深山中發現美國飛機殘骸這件事兒,已經被媒體大肆報道,傳遍了整個世界。

這時候啊,潘奇斌和蔣軍那可是世界聞名的人物啦!就因為這樣,他們在說話做事的時候,不知不覺就多了那麽一些自豪的意味。

當地政府呀,為了對潘啟兵和蔣軍的善良舉動表示贊賞和肯定,特地給潘奇斌和蔣軍頒發了一張「榮譽證書」呢。

然而,潘其斌和蔣軍怎麽也沒想到,他們的善心之舉竟然還能引起美國總統的關註。

美國代表團回國後,時任總統比爾·柯林頓旋即傾聽了他們的匯報。

緊接著呀,柯林頓竟然以美國總統的身份給潘其斌和蔣軍寄去了一封感謝信。在這封感謝信當中,柯林頓那叫一個言辭懇切,讓人感覺特別真誠,甚至連廣西當地的俗語都給用上啦。

當目光落在這封有著非凡意義的感謝信上時,潘奇斌和蔣軍的內心卻出奇地平靜。

潘奇斌覺得呀,那天他們純粹是碰巧上山去采藥,這才瞧見了那架飛機的殘骸。他尋思著,要是這個「秘密」被其他村民發現了,估計也會和他們采取相同的行動。

熱心和友善,那可是深深紮根在中國人民靈魂深處的傳統美德呀!

到了現在這個時候,桂林市政府在當地用心打造了一座「飛虎隊紀念館」。

人們一直以來,都在不停地講述著他們的故事,舉辦各種展覽來讓大家記住這些「國際友人」。他們不遠萬裏,跨越了一重又一重的大洋,只為支援中國人民的抗戰。

在前來參觀的人堆裏頭,偶爾還能瞧見幾個長著高鼻梁、深陷眼眶的外國人。

他們這群人啊,多數都是當年「飛虎隊隊員」的後人。他們踏上這片先輩曾經浴血奮戰的土地,心心念念的,就是想要弄明白那段充滿無盡悲壯色彩的過往。

就在剛剛成為過去的 20 世紀呀,那可是人類歷程中最為偉大、最為璀璨奪目的一段時光。

在這僅僅一百年的光陰裏,整個世界都迎來了前所未有的蓬勃發展。

在經濟實作騰飛的同時,世界各國的民眾為了和平而付出的不懈努力,咱們可都得牢牢記住呀!

如今,人們紛紛聚攏在烈士紀念碑跟前,追憶著往昔的種種,可不知怎的,也許是日子過得太安穩太平了,大家對戰爭的模樣似乎在漸漸淡忘。

不過呀,這其實是由於人類在差不多 100 年的動蕩歲月中摸爬滾打,才深深領悟到了和平是多麽的珍貴。

正是基於這樣的緣由,那些往昔在戰火紛飛中,為了和平與正義決然奉獻出寶貴生命的人,愈發顯得可親、可敬!他們宛如璀璨星辰,在歷史的長河中熠熠生輝。

在當下這個世界,寧靜或許還未完全降臨,然而,人們永遠都不可能忘卻那些在戰火中英勇無畏的身影,更不會忘記那些在廢墟之上傲然挺立的高尚靈魂!

【英魂重現——美國 B - 24 轟炸機遺骸的發現歷程】 西安日報 吳海峰 彭書華

【在廣西,「二戰」美軍遺骸被發現並得以交還】這可是西部傳來的重要訊息

【中美情誼在貓兒山綻放】 陳澱國在那廣袤的天地之間,有一處神奇而美麗的地方,它叫做貓兒山。而在這座山上,一段獨特的中美情誼正在悄然書寫著動人的篇章。

【兩位農民竟揭開了五十二年前的那一段神秘歷史——貓兒山美機遺骸發現全記錄】趙平

【桂林抗戰文化遺址:守護與善用】文豐義

【美國「飛虎隊」於桂林的那些事兒】趙樂春

【兩位中國農民向柯林頓發出質問:為何要救美國記者?】南方日報

責任編輯:林畫