不重要。

525更新,有關日本藝術大學教育的感受,拉到最後。

(看了評論區很多朋友的反對,我覺得問題集中在兩點上,特此說明一下。 第一點,很多人認為不重要等於「不需要」, 這個理解是存在嚴重偏差的,正如文中說明過,有的設計行業本身和藝術沒有交叉點,根本不需要繪畫技能打底,比如搞建築結構設計,影視後期等等,而在或多或少需要這一技能的領域中,對繪畫技能的要求程度又是不同的,如動畫或遊戲設計,手繪是很重要的,但對於平面建築等領域,相比較於設計規則與規範,手繪就是非常不重要的了。 所以需要不需要是第一個層次的問題,重要不重要是第二個層次的問題,只有在需要的行業中才能討論重要不重要,大概是這樣一個邏輯關系。

另一點,手繪是否是提高審美能力的唯一途徑?借用評論區

@陳塵辰的一段評論來說就是「 繪畫是培養審美只是過去的教條,它可以是,也可以不是。」( 當然,我還想再強調一遍, 手繪和繪畫依舊是兩個層面的事情 ,不要混為一談。)在現代設計誕生的這短暫的一百多年當中,設計工具與手段的進步並不顯著,電腦民用化之前,在二維空間上進行表現的手段確實是非常有限的。不過即便如此,正文中烏爾母造大的例子也可以說明,提高審美,認識設計規律絕非完全依靠 繪畫 才能實作的。而在設計工具極大豐富的當代, 手繪 也絕非必需的設計手段。)

尤其是進入了21世紀以後,很多行業的設計師完全不需要依靠手繪進行早期設計。

為什麽?

概念的混亂是一個原因,這裏牽扯了四重的認識混亂。把「手工(handicraft,handmade)」和「繪畫(fine art,painting)」當成一回事,認為用手畫圖就是與藝術相關聯的行為。 繼而有些朋友可能把審美能力與繪畫混為一談 ,認為繪畫是提升審美的唯一途徑,但這是錯誤的。同時也因此,也認為繪畫是一種不可替代的設計手段。

藝術繪畫與設計是不同的表現形式而已, 決定它們成色的是審美能力 。也許經驗與直覺上許多人認為繪畫能夠提升人的綜合審美,但這絕不是唯一的途徑。尤其在中國重技法的美術教育之下,繪畫的學習本身對提升審美能力沒有多少幫助。

為了理解這個問題,我打算舉出 烏爾姆造型學院(Hochschule für Gestaltung Ulm ) 的基礎課程作為例子。有關烏爾姆造大,很多人會感到非常陌生,不過這恰恰是繼包浩斯大學之後最為重要的設計學校(沒有之一)。其對技術專業性的提倡與系統設計的推成成為了後日設計類大學教育規範的模本。

烏爾姆早期受到包浩斯的影響, 強調以數學與幾何,以及視覺設計的方法論為主的基礎教育。 無論哪一點,最優先重視的都是 規則與理性 。而隨後,烏爾姆大學開始關註抽象問題與社會文化,探討設計本身與社會的關系成為了其教育的一個重要方針。

基礎教育主要是從四個方面展開:

1視覺入門:有關色彩,空間,形態的訓練與試驗

2表現方法:攝影,文字,徒手表現,素描的訓練與分析

3工坊作業:手工技術(木材,金屬,石膏等),基礎制作與分析

4文化知識:五花八門,從現代歷史,政治,藝術,到人類學,哲學,經濟學等等。

由此可知,繪畫本身所占據的比例是非常之少的,對於設計而言,當然繪畫是不重要的。

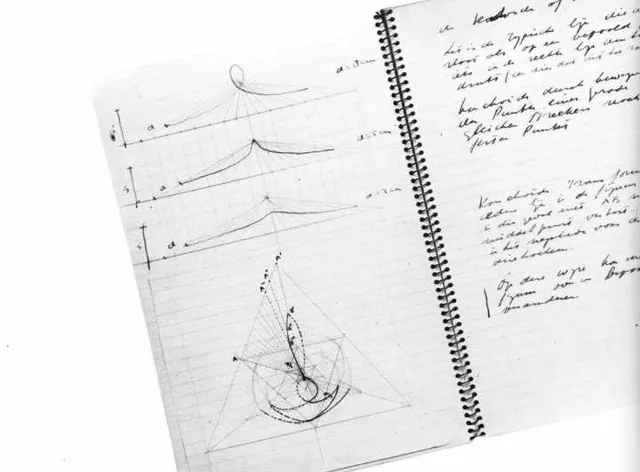

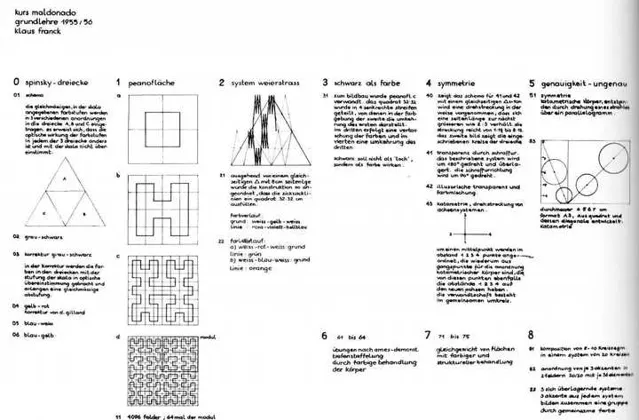

然後我們來看看烏爾姆的基礎課程具體都在做什麽:

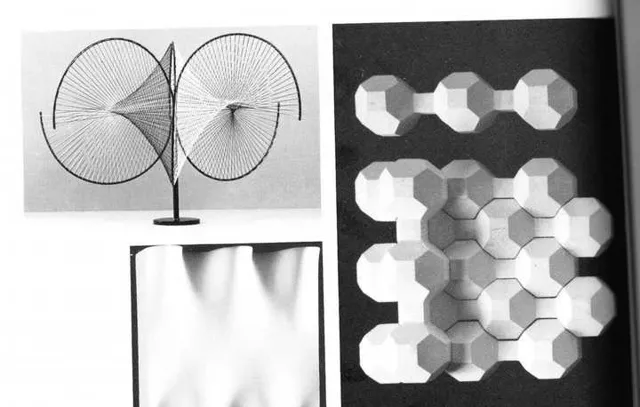

直接從立體空間入手認識造型,利用不同的素材,來表現造型,理解造型。在學習造型規律的過程中,根本不需要二維空間的束縛。

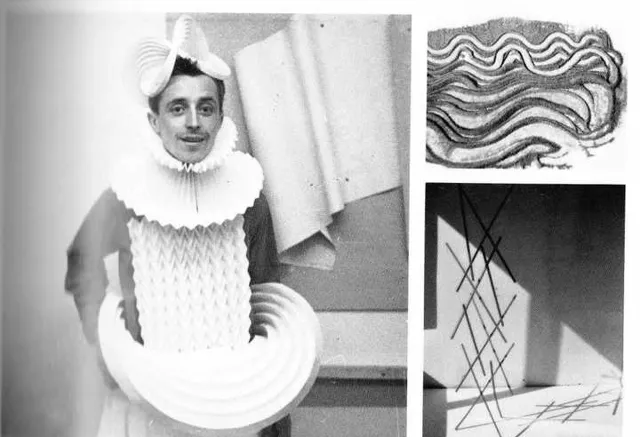

左1 紙雕 右上 材質表現 右下 有關造型節奏感的練習

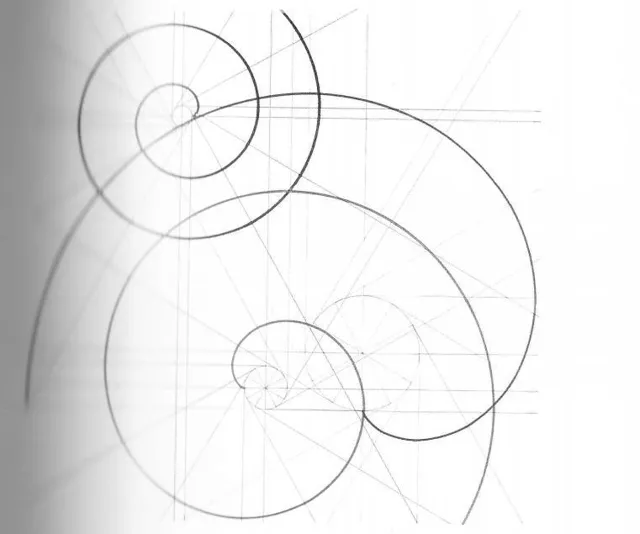

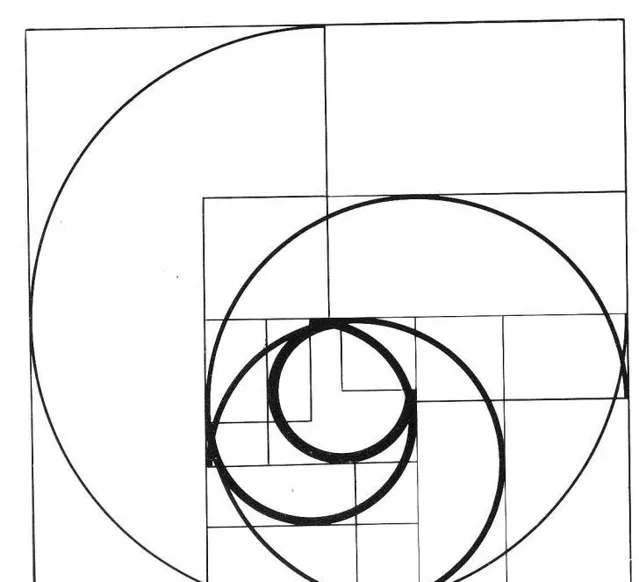

幾何學課程,由於設計中的形式美背後隱藏著的數學規律,設計之美不是一種感性層面上的感覺,而是理性的分析後總結出的精致。

空間構成作業

「螺旋」的構成

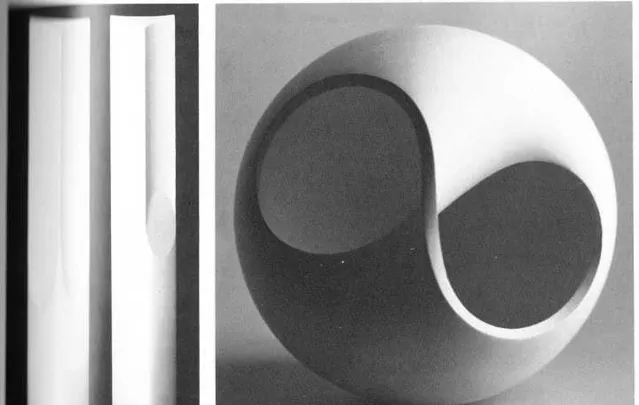

工坊實踐,立體作品制作課題

理解奇特的空間,不分內外的球體。

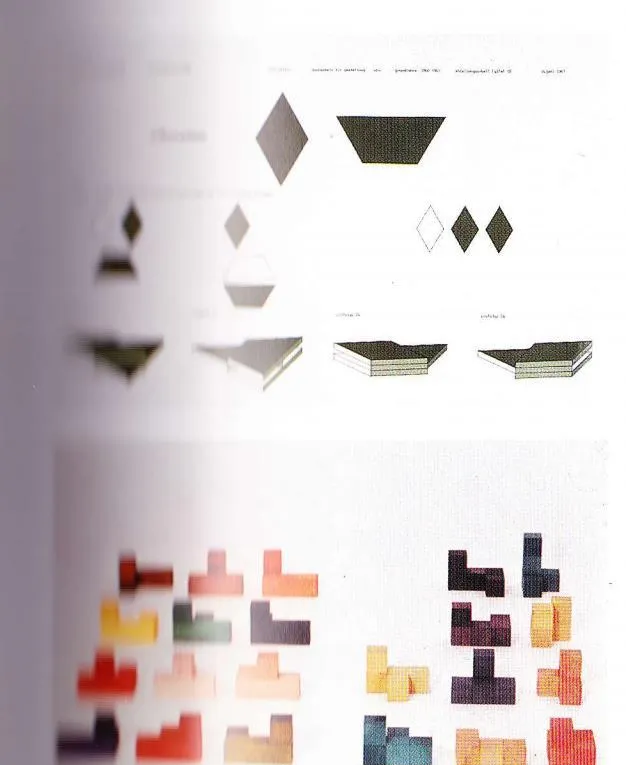

設計流程檢證的資訊圖課題

透過積木研究空間構成與碎形

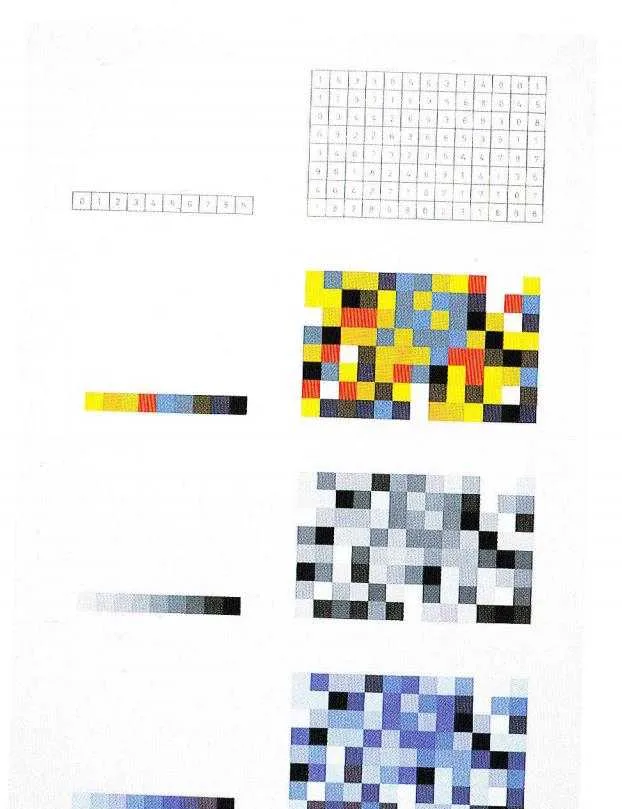

色彩論課題,根據數位決定色調的階值,透過彩色,灰色,單色進行色彩配置效果的學習。

諸如此類,不甚列舉。學習審美能力,造型能力,認識設計規律,絕非只有繪畫一條途徑,這僅僅是一種方法而已,有時候甚至是並不有效的方法。最為關鍵的事情是透過手段讓這些認識進入人的思想中去,成為設計的源泉。

而對於思想的鉗制永遠設計教育滯後的根本原因,蘇聯取締莫斯科高等藝術技術學院(Высшие художественно-технические мастерские)就是最為典型的例子。隨後的社會主義現實主義( Socialist realism )的出現使得設計走向僵化與死板也早已是公論。

強調技法的優越性無非是設計教育中的八股而已,無論在這一層面做的如何地精湛,工具本身都不可能彌補內容性的缺失,一個擁有全套Zwiling的人就等於一個優秀廚師麽?非也,在設計領域,也是一樣,繪畫本身就是這套廚具。

用手畫這些東西的目的是什麽呢?為了好看麽?否,是為了研究好看是為什麽,其後的規律與法則是怎樣的。

手繪(用手繪制)之於設計的意義與其之於藝術的意義是完全不同的。

對於藝術而言,手繪是手段也是結果。 這是從精神世界到物質世界,將想法與觀念變為實在的最快方法,這是其工具性的一面。然而對於藝術而言,手繪本身也透漏出作者個性的痕跡,作者透過手繪釋放出的個人特質往往是藝術品成功與否的重要特征之一。

然而對於設計而言,其僅有的作用就是工具性而已 。作為工業生產的一部份,標準化是一切作業的基本要求,手繪可能帶出的個人特征是不重要或不必要的。電腦圖形技術的發展已經在很多領域完全取代了手繪。對於設計而言,規範與規則的意義更為重要。

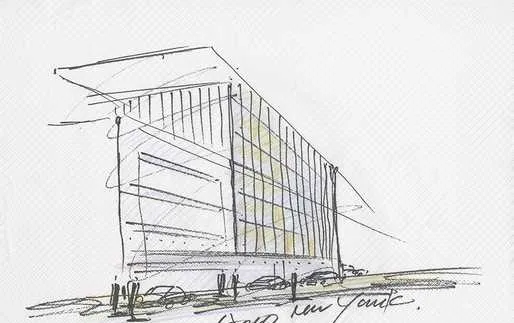

比如建築設計,我至今無法理解國內天天考試畫那個馬克筆的效果圖是要幹什麽。你畫出了花兒了也不過是一張草圖而已。在我看來,建築設計師完全不需要具備繪畫修養(作為專業素養的一部份)現代化的取材裝置與軟體基本可以滿足設計的一切需求。

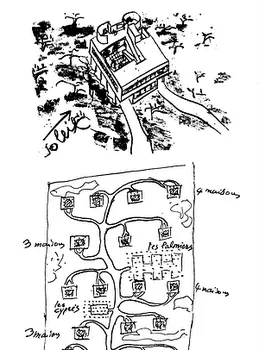

鑒於評論區有朋友說看看大師的手繪,那我們就來看看大師的手繪與國內考研班教的建築手繪區別在哪裏。

法蘭克蓋裏

功能主義鼻祖 柯比意

安藤忠雄

安藤忠雄

再來看看國內交手繪的公司與教室所欣賞的那些作品。

這到底是在搞素描創作呢,還是在搞設計呢?

手繪是IDEA具象化的 工具手段 而已,你沒有內容,繪畫技能再好的再好也只不過是緣木求魚而已。

而與藝術有交叉的領域就要保留繪畫技能了,比如說動畫設計。即便在三維動畫大行其道的今天,研究動態與設計角色等方面依舊需要徒手繪畫介入,因為暫時沒有其他工具能夠很好地替代這些作業。或者說,消費藝術本身就是在消費作者性,消費個性,因而繪畫與藝術修養就是非常必要的了。

至於題主提到的攝影與廣告,完全不需要手繪基礎。但必須有審美能力,這需要更多地去看,而非實踐。攝影不懂,但對於平面設計而言,其中的設計規律與規則往往大於設計師的自我創作,如何掌握這些東西才是最重要的。

至於導演,沒幾個能畫好故事版的,徐克這種是特例。電影領域這一塊是專門有人負責的,和導演沒啥關系。

永遠記住,設計和繪畫藝術是兩個不同的領域。

參考資料:「 現代デザインの水脈 ウルム造形大學」

=====================

看到很多朋友支持,我就在談一談個人在日本的藝術大學的感想,和正文可能沒啥關系。

個人就讀於京都造型藝術大學,常年奔走於日本美術學校的各種展覽之中。也算是有一些個心得。很多人總是感嘆日本藝術與設計中的日式美學,卻未必理解個中的緣由。這一點,是我在為很多朋友做日本藝術留學咨詢時察覺到的。因為我經常看到一個共通的想法, 認為日式審美是學校「教」出來的。繼而產生了只要進了日本的學校,也能變得一樣牛逼的想法 ,尤其是一心想學動畫或漫畫的朋友,打一開始就走偏了道。

每每這種時刻,我就只能在心中苦笑一聲,畢竟圖樣。

中國大學的一般狀態是重視實用性,技能性教育,而忽視有關「美」的探索,忽視對思想進行自由表達的鼓勵與訓練,不過這也是大家都懂的國情所決定的。日本則是完全相反的狀況,無論藝術還是設計領域,都不太重視「術」的層面的教育,更重視表現的自由性,一切IDEA,很少有老師會去做價值判斷,不會說你的表現是「好」或「不好」,只談印象是否深刻,你的想法只要能夠自洽地表達出來,就是成立的。有關技法,是從屬於想法的,一種的技法在作品中是否成立,完全取決於作者自身的設定。同樣,技法的提升也是沿著作者自身的追求而前進的,這其中並沒有一個明確的標準或界限,一切都發乎於己,成乎於己。

這樣的教育模式的好處是允許人進行最大限度地自我表達,不拘泥於條條框框。但這種表達思想上的「自由」本身也是有代價的。最大的問題就是可能生產出大量新奇但並無意義的作品。所以最無用設計榜上,日本的設計作品是常年屠版的。而在美術領域中,會看到大量重復無趣的題材,質感表現類作品。然而,我們今天看到的優秀的作品,也都是在這種大量的「試行錯誤」被淘汰後存活下的精華而已。

最無聊的作品就屬這種質感系作品了

自由卻無意義的表達非常重要,因為探索本身就是不能事先設定好終點的。大學既是這樣的一種平台,給人以探索的自由,給人以表達的自由,繼而使得優秀的作品提供誕生的可能。大學終究是土壤,提供條件讓你去耕耘的地方。而抱著一種進去學,學出來就牛逼的想法的朋友,恐怕還是把大學當成了火車站,認為有一條確定的途徑通往成功的終點。

在這種自由的空氣當中,決定藝術與設計作品的其實已經不是學校的教育,更重要的是環境與文化的熏陶。因為這些東西凝結在人身上時,作者才能變成一顆飽滿的種子,在大學這片土壤中生長出作品。某種意義上說,優秀的創作者在進入大學以前,就已經吸收了足夠的營養了,只待全力表現自己所追求的作品了。

有關「美」的意識,在一個擁有悠久美術傳統和工匠精神的國家,每一個人都是從小耳濡目染的。你很難想象一個從小生活在黃土高坡的人會描繪出恬靜淡雅的四季,正如英國人的美術永遠是霧氣蒙蒙。環境決定了人,也決定了人所能表達的範疇。某種意義上講,日式美學是無法「學」來的。

當然,也不必去學。在我觀察看來,日本社會的平胡與無趣所造就的窒息感是藝術表現最大的敵人。缺乏變化的時代,一眼望穿五十年的生活,每個人所想表達的題材都是非常有限的。在藝術方面,中國人必然更有活力,因為我們生長的環境才真正孕育著藝術表達的無限可能。

亞文化與自我解構,不要告訴我你在學村上隆,說難聽了就是湊作業

中國激動的二十一世紀,新思想,新現象,各種的鬥爭,各種的掙紮,這一切的一切才是藝術創作的根本源泉。即便日本有著思想表達的自由,但在如果「思想」本身就已經枯竭,這種自由又能有多大的意義呢?陷入無休止地自我解構之中不可自拔,缺乏文化話語權,必然迷失在亞文化之中,這樣的日本,藝術與其說發展不如說是茍延殘喘。而在商業社會中,總是試圖與世界市場相隔離,作繭自縛的下場就是把日本設計變成一座孤島,最終成為遺腹怪胎還是獨具匠心,只有時間can tell了。

誰才能敲打出這個時代最響亮的鐘聲?

請堅信,是我們。

更多日本大學畢業展作品,歡迎戳我的相簿:

日本藝術大學畢業展