多圖,盜圖者,誅,按照我一向的風格,也就間接說下日本歷史。

不廢話了就這個問題來簡單對比下中日建築的一些比較常見的異同吧。(我會列舉一些日語的專有名詞,對日語感興趣的可以記一下。)

首先要說的一點是,中國建築和日本建築的源頭其實也有點類似,不過這兩個文明的體量和生產方式確實相差過於懸殊,這也導致了我們已經進入戰國晚期的時候,日本才剛剛從勉強算是新石器時代的「 繩文時代 (じょうもんじだい)」進入到有一定規模農耕文明的「 彌生時代 (やよいじだい)」,就算這個轉變也是一群北韓半島的渡來人帶去的,我們看一下那個時候日本的建築。

圖 日本的「登呂遺跡(とろいせき)」出現的 「竪穴式住居」 (たてあなしきじゅうきょ)。

提到這種建築的一個根本原因就是,這種建築所用的茅草的屋頂,一直以來都是日本民居甚至神社的重要特征,日本叫這個玩意 「茅葺」 (かやぶき),而這個茅葺可以說是日本四大屋頂材料之一,順便說下日本人叫屋頂 「屋根」 (やね)。

圖 京都附近的「茅屋村」(茅葺きの裏),日本相當長一段時間的民居甚至儀式用建築都是這個風格,甚至持續到明治維新,所以大家一定要記住這個大腦袋,這個對日本建築影響是很深的。

不過在那個時代,比較富裕的階級可就不是住這種玩意了,按照考古來說,雖然平民多是半地穴,但是那個時代另一個常見的房屋架構,也是一直影響日本建築的。

圖 秋田的三內丸山遺跡,可以看到這些建築基本都是搞了一堆木頭柱子插在地上,然後房子建在上面。

其實日本人叫這個 「掘立柱建物」 (ほったてばしらたてもの),也是日本繩紋到彌生甚至一直延續下去的一種建築模式,這個按照我們的說法就是 「幹欄式房屋」 ,這東西在我們浙江余姚的 河姆渡遺址 也有很多,時期和半坡差不多,這種建築模式非常的適合潮濕多雨的地方建造,不過在中國這種建築模式在中國很快就被中原的高高的夯土台給取代了。可是這對於日本就是個寶貝,很快在彌生時代發展到一定程度的時候,渡來人裏面出現了「大和」(やまと)政權,他們不斷征服這群日本土著,因為大和政權的大王總要修那種巨大的方方圓圓的墳包,所以日本進入 「古墳時代」 。

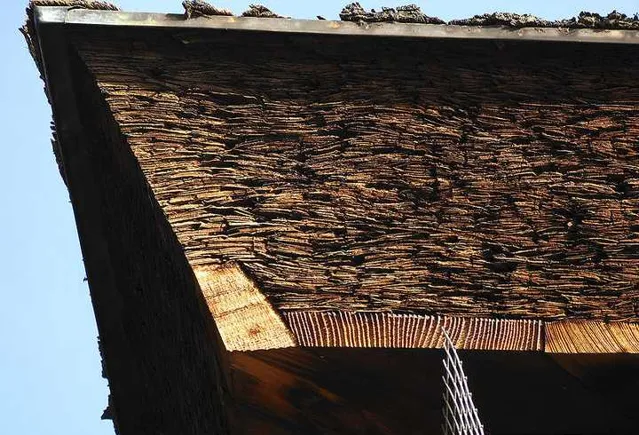

經過考古調查,雖然古墳時代沒留下什麽建築,但是可以肯定的是,在房頂的建造裏,一種茅葺的升級版, 柿葺 (こけらぶき)出現了,我們來看一下。

圖 杮葺 ,這種房頂,是用一個個柔軟的木片來拼接而形成房頂的工藝,防水性和美觀性都要高於原來的茅草,這個同樣也是日本四種屋頂技術之一,後來也是被大量的套用到了較高規格的建築立面。

這麽一來,把前面所說的幹欄式造型和茅葺杮葺結合起來的日本特有的神社建築就發展起來了——

圖 日本最早的三種神社樣式。(在書裏面照的。)

所以我們就來看一下日本最早流傳下來,供奉天照大神的神社「伊勢神宮」,這個也就是上面寫的 「神明造」 (しんめいづくり)日本史書推測出來這個是公元1世紀建造的,實際上根據考古,這東西最早不早於7世紀,但是這種建築形態肯定不是7世紀才出現,一般認為也是從古墳時代就有的一種樣式。

圖 伊勢神宮,可以看出來這個建築的很多元素前面都提到了,唯獨沒說的是為了結構穩定,上面出現了那兩個翹出來的 「千木」 和那個一條一條的魚骨頭一樣的 「鰹木」 ,總之這個時候的日本建築還是一股東南亞原始部落的味道,而日本人自古就有一種「無常」的觀念,他們不希望任何東西永久保存,而是透過另外一種方式讓它持續下去,所以伊勢神宮從建造那天開始就有了個傳統—— 式年遷宮 (しきねんせんぐう),也就是說每20年,就要在旁邊的空地新蓋一個神社,等到老神社腐爛後,繼續重新蓋一個,這個神社就以這種方式保存下來,其實我們看到日本很多古建築這麽新,大多也是因為不斷地翻新。

圖 聖德太子。

聖德太子時代首都已經遷到了奈良旁邊的 「飛鳥」 (あすか)、他讓日本出現了成體系的律令,並且把「以和為貴」寫進了憲法,同時太子也是個資深的佛教徒,實際上我們了解下歷史就會發現,無論是印度的阿育王還是羅馬的君士坦丁,宗教總是這些領導者為了應對轉型激烈的社會矛盾最適合的武器了,當然了,要是說佛教,那就必須有佛寺啊。

其實佛教建築從印度經過西域傳到中國的時候,中國的很多寺廟模式並不是現在這樣,就比如最著名的洛陽白馬寺,實際上並不是我們現在看到的搞個中軸線,弄得故宮一樣的寺院,而是一種中間修建佛塔,四方設定回廊,信徒繞圈膜拜的一種建築,就比如這樣。

圖 東大寺的七重塔,這個就有一些我們早期的佛教寺院的味道。

當然了,且不說這個東大寺後來毀過一次,就說時間這個也不如聖德太子時期建造的法隆寺要早,我們來看一下法隆寺。

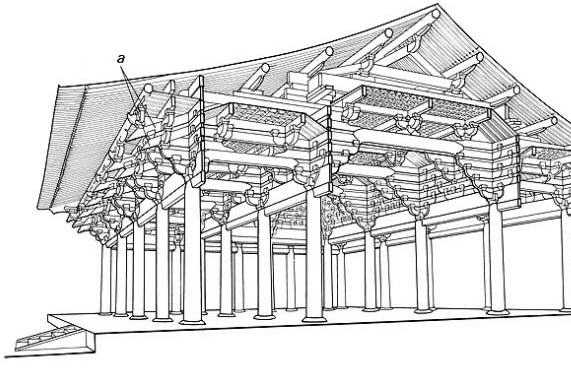

圖 奈良法隆寺。

法隆寺被譽為日本最早的木造建築群之一,這個冷不丁一看,真是和中國建築很像啊,幾乎完全擺脫了日本原有的建築模式。實際上這個建築從某種程度來說,只是對於中國南北朝時期寺廟建築的不完全模仿而已,小野妹子出使的時代正好是中國南北朝到隋的轉型期,大家也應該都知道梁武帝蕭衍時期的 「南朝四百八十寺,多少樓台煙雨中」 。

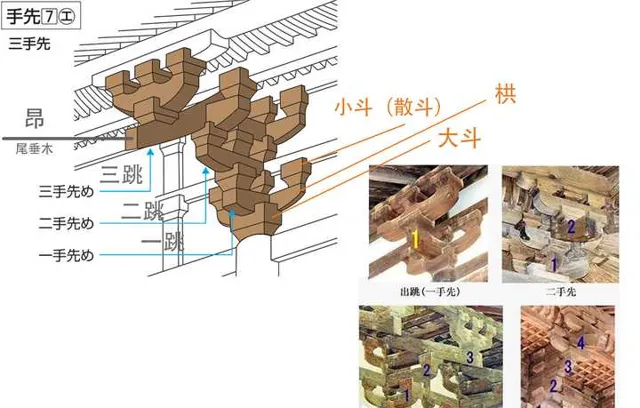

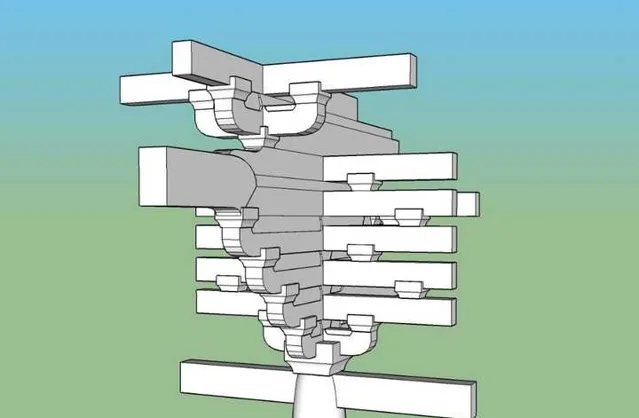

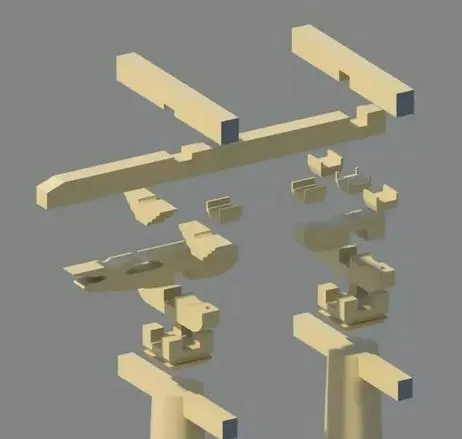

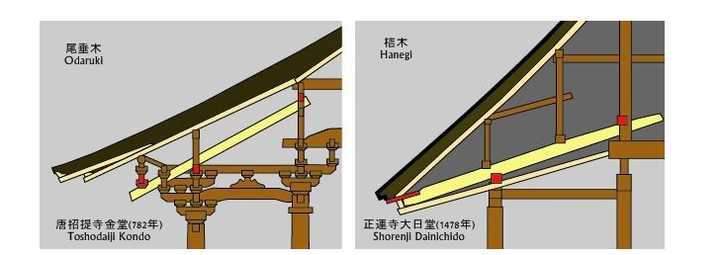

圖 方的叫做鬥,弧形的叫栱,往往鬥栱都是橫著一個豎著一個往外延伸來承擔房檐的 「椽」 (就是那個一條一條的玩意,讀音船)的 出跳 ,日語叫椽—— 垂木 (たるき)。所以根據建築規格的不同還分成了一跳、二跳甚至四跳(日語叫做x手先め),而一般到了最後一個跳的時候,就會出現一個從裏面「插」出來的 「昂」 ,這個日語叫做 尾垂木 (おだるき),這種拼接模式構成了我們獨有的鬥栱建築。

圖 偷心造,和上面的計心造比起來,這個沒有了橫著的鬥栱,所有的出跳都變成了一條比一條長的「棍子」,而聖德太子的法隆寺就是這樣的結構。

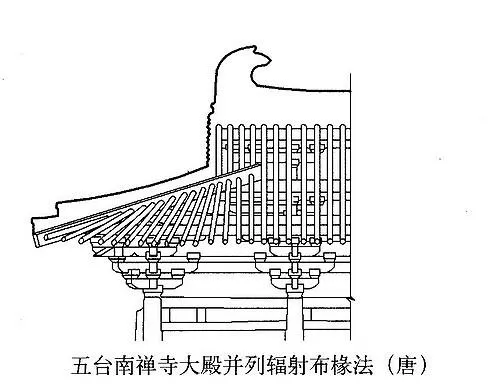

圖 法隆寺的金堂,在還沒完全搞明白漢人建築的規格的時候,就搞出了一堆很不嚴格的參數,但是日本人又非常註意一些邊緣性的東西,所以這裏面套用了東漢時期就發展起來的「雲栱」(你看那個栱的形狀比較像雲),而整個法隆寺其實也是將中國的大量技術簡化之後出現的,就比如房頂的椽,一條一條都是平行排列,就算到了轉角也一樣,可以說日本後來很多建築都是這樣。

圖 唐代的五台南禪寺大殿,我們明顯看到這一條條椽到了拐角是扇形排列的,可是我們之後講到的唐招提寺大家會發現,基本都是平行的。

而法隆寺的五重塔也是日本佛塔造型的鼻祖了,我們來看一下。

圖 法隆寺五重塔(建模數據來自「建築網」李貝貝,侵刪),這個建築基本上就是和樂高積木一樣,上一層的構造疊在下一層的房檐上,並且為了穩定,有一條從上到下的柱子一直插到地上,也就是說這個建築除了第一層是根本不能進人的。

而在中國,木塔不僅僅層層可以上人,而且每一層都是有著佛像空間可以膜拜的,尤其是在唐代之後,因為木塔容易失火,對於宗教的永久保存性質很不利,所以後來已經出現了大量的石制磚制佛塔了,著名的大雁塔小雁塔就是那個時候的。

因為是飛鳥時代開始的,日本這個時期的建築,都叫做 「飛鳥樣式」 ,可以說大家要想看所謂的「唐風建築」,那也就這個時期算是最接近了。不過說到這裏大家也會發現,飛鳥樣式的建築的初衷,是日本想要徹底吸收漢文化以及漢傳佛教文化的產物,尤其是後來下層貴族 「中臣鐮足」 幫著天智天皇鬥掉了專權的日本保守勢力蘇我豪族,幾乎全盤中文化的 「大化改新」 就開始了,但是我們也能看見一個端倪,就是日本人學到的東西其實是簡化的,而且會加上很多自己的突發奇想,只不過由於那個時候日本還是不停的派遣唐使和遣隋使,大部份的佛教建築以及宮殿建築還不會太脫離中國建築的樣式,尤其是經常被拿出來說的 唐招提寺金堂 ,幾乎被很多人搞成了唐代建築的典範了,關於這個之後會說。

這個時代的歷史大背景是,當年那個大化改新的中臣鐮足被天皇賜姓 「藤原」 ,藤原氏的「攝關政治」比起之前的豪族有過之而無不及,平安時代的前期就是藤原家一手遮天的時代,而在停止遣唐使之後,日本的固有文化開始復蘇,以一系列「和歌」「和畫」為代表的「國風文化」時代開始,當然建築也就不例外了,比如我們看下這個時代的幾個建築。

圖 法隆寺新添的「綱封藏」,是一個專門存放經書寶物的建築,可以看出來,曾經的幹欄式的支架又被拿出來了,這個可就是完全的日本產物了。

同樣還有東大寺的東大寺正倉院 ,我們看一下。

圖 東大寺正倉院,你要是把這個腦袋去了,怎麽也看不出來有什麽唐風建築的味道在裏面了。

隨著國風文化的不斷發展,一種叫做「寢殿造」的建築也出現了。

圖 藤原家的伽羅禦所,不僅下面仍然是架起來的,而且這個建築不僅僅按照日本的炎熱的氣候條件,出現了特有的回廊,並且出跳也在加大以增加更多的陰涼,飛鳥時代一直以來學習中國的「瓦葺」屋頂也停止使用,木片疊出來的柿葺又殺了回來,甚至發展出了柿葺的最高升級版 檜皮葺 (ひわだぶき),也就是拿這種高貴的樹皮進行房頂搭建,同樣現在的京都禦所也是用的這種材料,同樣房頂也變得越來越陡越來越大,總之日本土著的建築風格開始和飛鳥奈良的唐風建築融合。

圖 京都東寺的檜皮葺。

當然了,同樣屬於這個期間的建築,還有京都的法界寺——

圖 法界寺,和寢殿造有很多異曲同工的地方,而且鬥栱還有立柱進一步的減小,少了很多唐代建築的雄渾,而且你會發現,這個時候那個椽也就是垂木已經不是主要支撐房頂的結構了,只是日本人覺得好看硬加進去的,這個也是最後去說。

同樣,在寢殿造的內部裝修裏,也有了和同時期的宋代不一樣的地方。

圖 襖(ふすま) ,看這個字也能感覺到,這個東西本來來源於類似屏風一樣的在室內作隔斷的東西,唐代的時候中國也是這樣,不過後來這個在日本逐漸發展成了方便開啟的推拉門,由於推拉門這個東西無論是在日本還是中國都有過出現,所以現在對於這個東西到底是出自哪裏還是有爭議的,但是同時期的中國已經有了在室內設定隔斷的「小木作」,所以這樣一來兩邊就又走遠了。

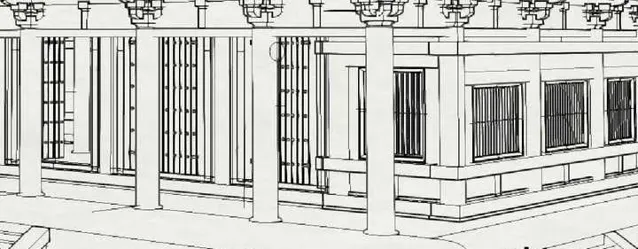

圖 唐招提寺的 直欞窗 和門,等到北宋的時候已經演變成了 「格子窗」 。

只不過日本由於受到屋子裏面的「襖」的影響,再加上前面說過日本的氣候經常需要通風,所以等到北宋的格子窗傳到日本之後,日本也就有了外面的 「明障子」 和裏面的 「襖障子」 了,這也就是我們現在看到的日本的推拉門,所以說推拉門這個可真不一定是什麽「中國傳統」,我們一般用的還是帶軸的門和屏風。

圖 日本的「障子」(しょうじ)。

當然了,「和樣建築」這個名詞,就是相對後來的 「禪宗樣 (「禪宗様」ぜんしゅうよう) (也叫唐樣)」 以及 「大佛樣 (「大仏様」だいぶつよう) (天竺樣)」 來說的,當然了這個和唐以及天竺都沒啥關系,其實一般認為和宋代的江南建築有關。

(好了可以記一下,和樣、禪宗樣、大佛樣就是在唐風建築之後先後出現的三種式樣。)

再說一下歷史大背景,宋代不斷繁榮起來後,中日的交流又重新升溫,不過不同於原來以官方為主的交流,這個時候出現了大量交流佛法的中日雲遊僧人,所以南方的很多建築模式也就又一次傳到了日本,而這個時候的日本也亂套了,天皇不滿藤原家族的專政,開創了老天皇出家作為「法皇」操縱小天皇,讓藤原們無處可用的制度,這個也就是所謂的 「院政時期」 ,結果這些法皇總是對曾經被下野的皇族 「源」「平」 這兩個 「武士家族」 吆五喝六,讓他們幫自己消滅敵人。最終平家的老大 平清盛 趁著這股春風消滅了源氏,控制了法皇,武家專權的先河就這麽開啟了。

好了我們說回正題,其實我們現在看到的很多建築,基本都是鐮倉時代之後建造或者翻修的,正如伊勢神宮一樣,我們看到的很多建築,早就不是原來的了。

先說一下平安後期直到鐮倉興起的「禪宗樣」,按照日本的說法叫唐樣,實際上和唐沒半毛錢關系,只不過日本人愛把所有和中國有關的都叫做「唐」(から)舉個栗子——

圖 鐮倉時代的功山寺,甚至還有了飛檐。

卷殺這個東西在日語叫做 「粽」 (ちまき)(為什麽一個聽起來這麽嚇人一個聽起來這麽萌),含義就是那種把柱子的上下兩端削出來倒角和曲線的做法,唐代的建築一般都是比較直的柱子,等到宋代的時候,我們最重要的一本建築寶典 【營造法式】 裏面說道會在柱子上面⅓的部份去卷殺處理,但是到了日本,這個粽被搞的更加變本加厲。

我們就不得不說到這個「大佛樣」,其實和禪宗樣也是同出異門的兩個變種,最典型的就是被平家一把火燒了之後重建的 「東大寺」 ,也就是我們現在見到的東大寺的基本架構了。

圖 大佛樣的東大寺,當然了,我之後就會說一下那個房檐上凸出來的神奇東西—— 破風 ,這個好像也是題主問的一點。

首先映入眼簾的,就是這個多到變態的一層一層的鬥栱,這個雖說和福建浙江一帶的宋代建築有一定相似形態,但是搞得這麽厲害那絕對是日本人的獨創,中國不會搶這功勞,鬥栱不但回來了還被瘋狂套用,而這個柱子的卷殺也是卷的夠厲害的了,其實在飛鳥時代,法隆寺的立柱就有了非常獨特的卷殺,而大佛樣的柱子不僅僅上面有卷殺,下面也有卷殺,柱子基本是一個梭型的存在,至於這種樣子的建築好看不好看,那就見仁見智了,總之你要說這是唐代建築,李淵會氣的跳出來。

圖 福建浙江一點典型的「多層」偷心造,一般認為可能是大佛樣的源頭。

所以雖說這個時候的日本建築名字叫的好聽,其實已經和中國建築越走越遠了,尤其是後來經過無數次戰亂又翻修的清水寺——

圖 京都被玩爛了的老景點清水寺,這個腦袋啊,excited。

所以下面就說一下日本建築的屋頂問題。

那麽就在這裏講一下屋頂的幾種常見的形態。

圖 最常見的幾種代表性屋頂。

首先這個硬山頂,就是我們看到北京大多數四合院的那種,平心而論這個確實不好看,只不過明代之後燒磚業飛速發展,所以這個不怎麽需要木材和榫卯,只需要兩邊搭建出 山墻 的建築型別就成了最低階的民居主要樣式,甚至到了後來, 「卷棚頂」 這種建築也越來越多,而在這之前的宋代,按照等級劃分的話,民居大多數都是 懸山頂 ,日語叫 切妻造 (きりづまづくり),我們可以看出來這個房檐兩邊還是露出來的。

而相對來說比較高級的,應該是這篇文章裏出現最多的 「歇山頂」 ,宋代叫這個 「九脊頂」 ,這種房頂不僅僅造型美觀規格較高,也和日本最早的草房很像,所以也受到了日本的大量套用,日本人一般叫這個 入母屋造 (いりもやづくり),而最高級的自然是 「廡殿頂」 ,宋代叫做「四阿頂」,日本叫做 寄棟造 (よせむねづくり),去過故宮的知道,天安門就是歇山頂,太和殿就是廡殿頂,不過清代的建築因為不需要夯土台以及磚木的發展,已經不需要那麽大的出跳了,所以鬥栱基本就成了擺設,僅僅是個裝飾作用,這也是很多人覺得明清建築不怎麽好看的原因。

圖 懸山頂和歇山頂的「山面」起到遮擋和裝飾作用的博風板,中國的一般是懸魚裝飾(第1張),日本一般是惹草(第2張)。

而日本在自己獨建立築的時候,逐漸就演變出來了——

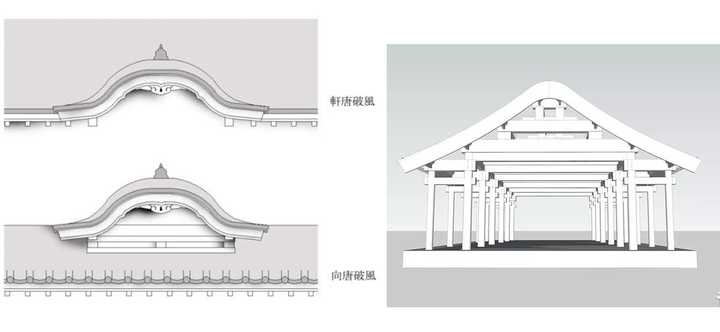

圖 破風(はふ),名字叫的都賊好聽。

所以後來所謂的「唐破風」,其實一般認為很有可能是把卷棚頂和上面這些破風結合形成的一種東西,從本質上來說還是受到中國影響的。

圖 唐破風和卷棚頂。

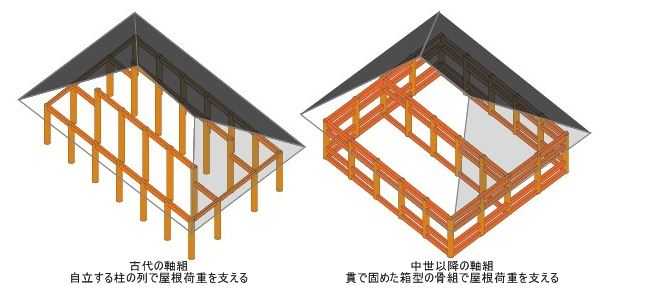

好了,我們最後一個話題,就是房頂內部結構的問題。

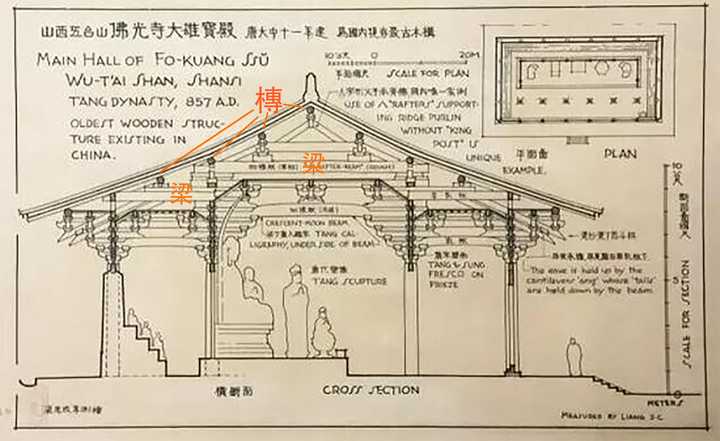

圖 梁思成手繪的五台山佛光寺大雄寶殿。

這個廡殿頂的建築,內部的架構是明顯的 「擡梁式」 構架,也就是說透過柱子以及鬥栱,一層一層的擡高若幹的梁(橫著的),在梁的上面那個圓柱的木條叫做 槫 (音團),當然這個後來也叫做 檁 ,日語叫做 桁 (けた),這東西形成了一道優美的 「舉折」 曲線,可以說是個非常精密美麗的結構,而且按照我們的【營造法式】,舉折的角度是有著很嚴密的規定的,但是這個跑到日本那裏就非常的自由了,尤其是前面和樣、禪宗樣等等日本建築,基本都是一條直線。

圖 再放個透檢視就更清楚了。

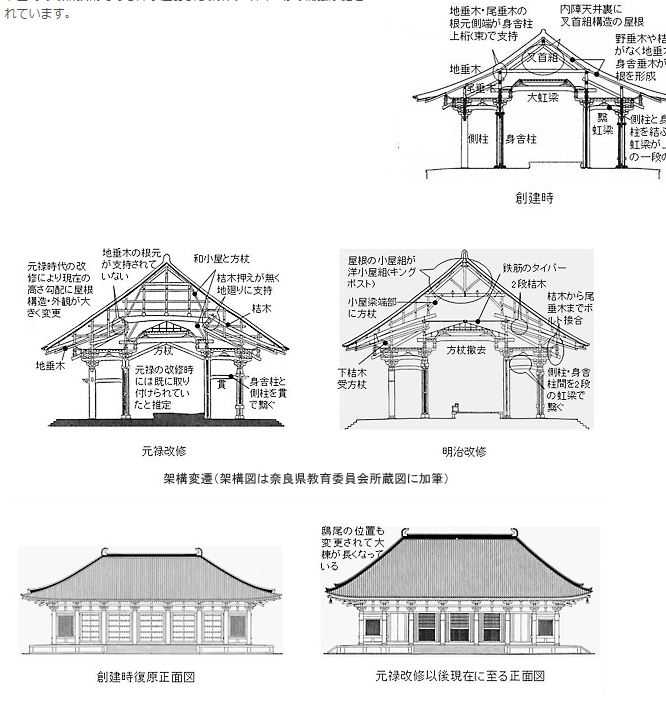

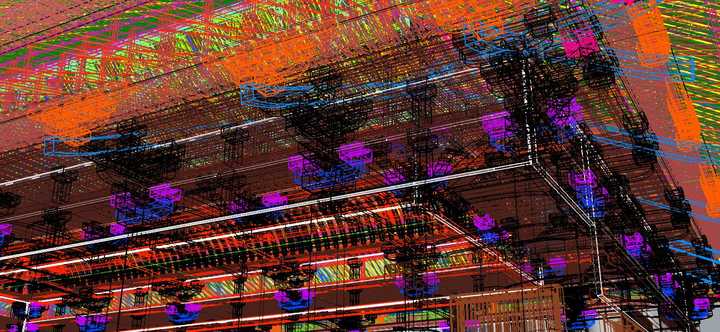

圖 唐招提寺的改修,這個來自 「竹中公務店」 的官網。

我大唐招提寺直接增高一大截,全都怪這個神奇的「小屋組」,實際上我們所看見之前的很多大腦袋日本建築,都是這種小屋組的結果,他們一方面想恢復原來巨大屋根的外觀,一方面又不太會我們的擡梁建築的技術,尤其是地震越來越多導致原來的唐風建築損毀大片,所以就自己突發奇想,搞出了一層一層的附加結構,我們看一下——

圖 小屋組,他們在建築內部加上了一個一個的小格子,就是為了固定這個巨大的房頂。

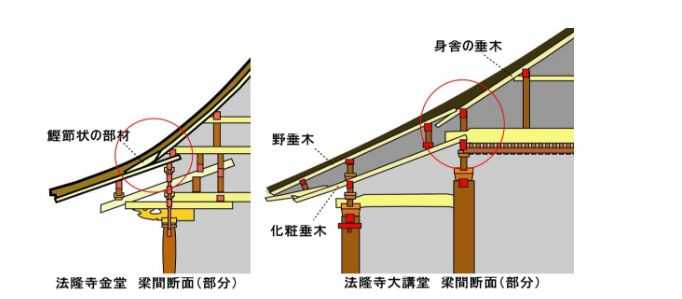

有了這種技術,日本的房頂的大小終於可以突破天際了,但是光一個小屋組還不夠,日本人覺得這麽弄太缺少人家唐風的美感了,於是就發明了個新東西,這個也是前面說的「和様建築」裏面常用的—— 化粧垂木 (けしょうだるき)

圖 化妝垂木,這個在法隆寺大講堂裏面就出現了,前面說過,垂木本來是椽的意思,而化妝垂木顧名思義,就是為了這個房頂空間做的一個假的椽,單純為了塑造出房檐下面一條一條好看的樣子。

圖 桔木,也就是第二張圖那個粗粗的一條黃色的東西,這麽一來本來屋頂的結構「椽」就和這個桔木形成了個三角形的空間,小屋組就是放在這個空間裏面,唐招提寺最早也沒這玩意,也是後來的大修加進去的。

圖 先讓我們開啟唐招提寺的瓦,嗯,這瓦最起碼還是唐代的模式。

圖 當我們把這些放瓦的椽取下來的時候,就會看到密密麻麻的小屋組,好的我們再取下來這個釘子釘的小屋組。

圖 一條一條的桔木和下面的化妝垂木就都露出來了,我們再從下面看一下化妝垂木。

圖 化妝垂木,你偽裝的還挺逼真,但是我也知道你是個不太受力的假貨╭(╯^╰)╮。

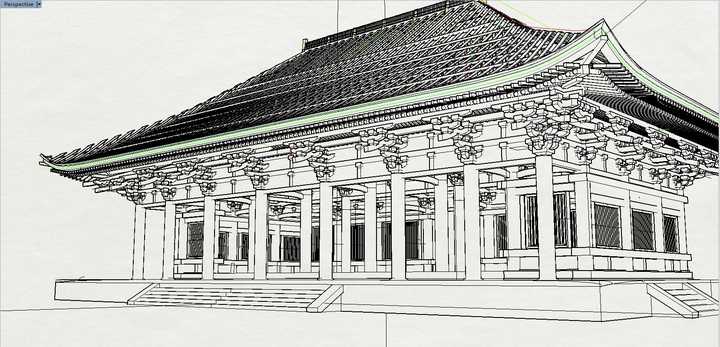

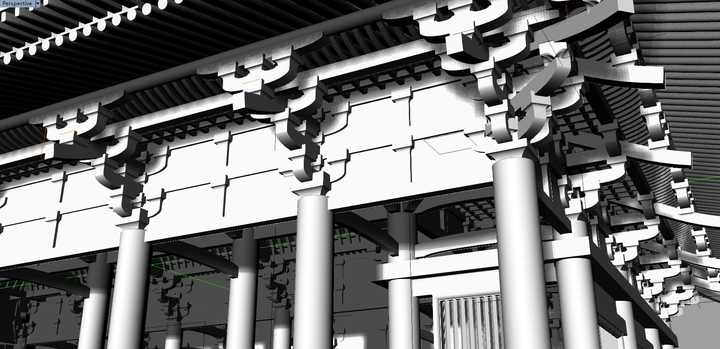

好了我們看一個線稿。

圖 好了密集恐懼癥還是不要看了。

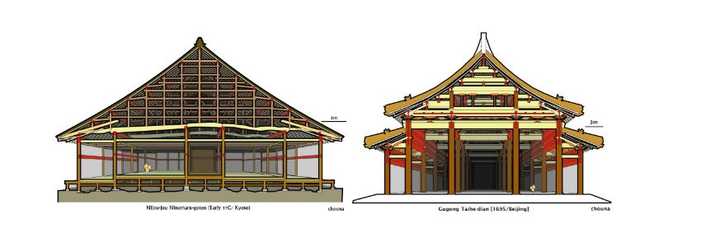

所以,我們來看一下中日建築分道揚鑣之後的兩個集大成者——

圖 第1個是德川家康的京都離宮「二條城」,裏面是密密麻麻的小屋組,第2個是我們的太和殿,鬥栱已經淪為擺設,出跳也大大減小,剩下的是粗壯的柱子架起來的高高的梁。

最後看一下實際外觀。

圖 「元離宮二條城」(歇山頂)和故宮太和殿(重檐廡殿頂)。

所以客觀來說,這兩個都是唐代建築生出來的兩個後代,沒有誰可以真正代表那個時代帶有樸素和雄渾美感的唐代建築。

所以說,日本建築就是唐代建築這樣的謠言,還是不要繼續說下去了,而且限於篇幅,這裏就不說很多中日建築的細節了,包括鴟尾、瓦、欄桿等等的構造,大家以後也可以多多註意一下。

我們都是遊子啊,以上。

100答,好困,推薦連結——

番外,為什麽東方建築多是木頭,而西方大多是石頭。 - 祖先 - 知乎專欄英國、法國、德國、日本的文明史各為多少年呢? - 安森垚的回答日本人的起源是哪裏? - 安森垚的回答