雖然從事的是物理治療的工作,但是由於很大一部份患者都是在健身中受傷的,來講講作為治療師的思路吧。

個人覺得題主的意識其實非常的好,如果想把健身納入日常生活中,那麽持續學習,並且建立正確的理念是很重要的,我認為大部份的健身目標可以概括為:保持良好的身體狀態以及身材,前提是在安全的、有效的、永續的計劃下。

那麽首先一個關鍵的事情就是:了解自己的身體。

我們經常在第一次評估的時候,會問患者:你的復健目標是什麽?

有些患者會說我練瑜伽的時候,總是下不去腿,盤腿的動作做不了,而一些人會說我的深蹲總是蹲不了很深等等,我希望解決這些問題。

經過精細的評估後,我們往往會告訴他們,每個人都是不一樣的,每個人的身體結構也是不同的,有些動作做不了並不是你有問題,而是你的結構和別人不同,此時如果硬要去做那些動作,很可能會適得其反的受傷。

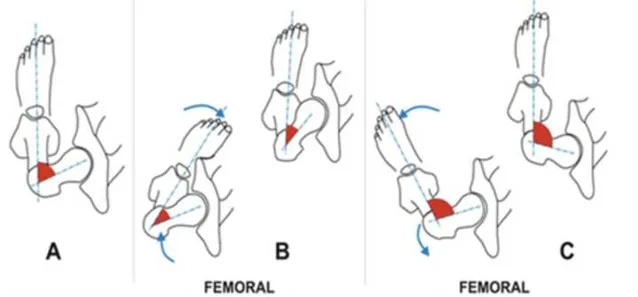

這是一張股骨前傾角的圖片,圖b所示,當你的股骨天生比別人更內旋的時候,盤腿之類的動作確實就是更加難,強行去做是和你的生理結構對抗,結果往往就是受傷。

此外有些人的髖關節活動度天生比較少,他們的關節盂可能更加深,下蹲就無法蹲太多,也無法做更多的屈髖,這都是很正常的,並不是你的身體有什麽問題。

如果你分不清什麽是結構性的什麽是功能性的問題,那麽最安全的辦法就是找物理治療師幫助你,其次是不要攀比,不要把別人的目標當成自己目標,如果有一個動作你做不了,那麽換一個,健身有無數種方法可以練到目標肌群,不要執著於一種,也不要和自己較勁,用盲目的精神感動自己,這都很有可能讓你出現疼痛,然後花更多的時間、金錢、走更多的彎路去復健。

對於新手,健身應該循序漸進,首先對自己身體有一個客觀的評價:有類人學習動作較慢,原先的運動基礎一般;也有些人經常參加運動,籃球、網球、跑步等等;

不管哪一種,以上這兩類人群都應該從基礎開始,前者不用多說,後者是出現問題最多的人,他們往往會高估自己,你要知道實際上很多運動靠的更多的是爆發力,而力量訓練則需要肌肉募集感,這需要神經大腦的配合,並不簡單,有些肌肉你可能長這麽大都沒感覺到過發力感。

而基礎是什麽?基礎就是小重量的不斷重復練習。

先找到正確的肌肉募集感,有些人明明在推胸,其實練的不是胸,而是上臂,所以不要急於上重量,先好好學習正確的動作,對於常見的臥推、硬拉等動作,先學習。

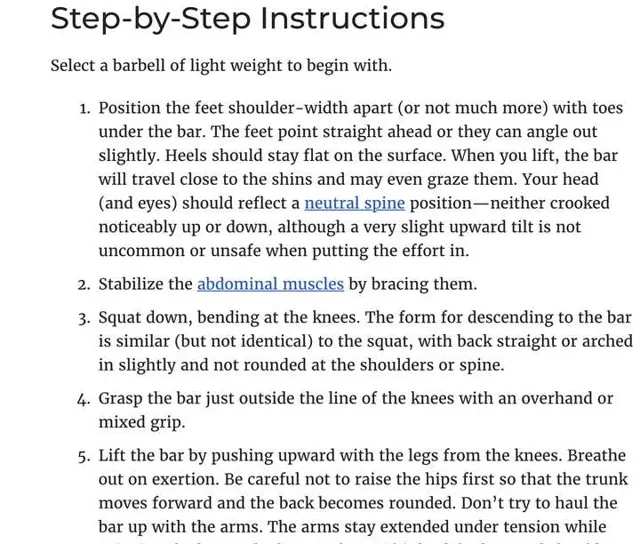

推薦一個省力的辦法,此方法需要谷歌搜尋,在谷歌上搜硬拉的英文:DeadLift

如圖,你就能找到各種教程,教你怎麽正確的硬拉,而谷歌做的比較好的一點是:圖片品質更好,背後的原內容品質也比較好。比如我隨便點開一個,第三個圖吧。

直接能看到文章。

很快就能找到教程,而且是很詳細的教程,不會英語的拿個轉譯軟體也能看懂,當然谷的東西也不一定是完全正確的 ,最好的方法就是多看幾個人寫的東西,基本上大家大差不差的東西就是大機率不會很錯。

重點是一定要從小重量開始, 不誇張的說,在我們的患者裏,有些運動員的復健只用一根彈力帶,甚至只是無重量的練習就已經很難,因為一個正確的動作,可以只專註於單獨的部份肌群,甚至是非常針對性的發力,這需要很高的動作完成度以及學習時間,而現實是很多人往往用更多的不相關肌肉去代償,對於多年健身者、專業運動員尚且如此,不必說小白新手了。

在你能正確做這些常見的動作,能找到每一組肌肉的發力感,能正確地練到目標肌群後,下一步:假如你想進行深入學習,並開始上重量後,此時你需要惡補一些功能解剖學的知識。

特別 需要提高穩定性 ,人體的關節穩定性、動態穩定性等等都非常重要,決定你是否能繼續加重量,以及可以預防損傷。

我認為這些很重要的肌群也是健身者比較容易忽略的,比如經常臥推者,需要練習肩關節的穩定性,如肩袖肌群的力量;脊柱深層肌群可以穩定脊柱,防止腰椎受傷;骨盆的穩定性也很重要,很多人練下肢大腿小腿,但很少人有人練習骨盆周圍的肌肉,它連線下肢和上肢,也對我們人體很重要。

作為物理治療師,最常打交道的就是肌肉骨骼神經,我們了解每塊肌肉的起止點、神經支配等等,但是作為健身者這樣要求太難,並不需要學習到這種程度。

所以我的建議是解剖學到什麽程度呢?就是你只需要記住肌肉的名字就可以,知道在什麽位置,長什麽形狀,比如大腿後側通常是腘繩肌,那麽還是老辦法,你想練哪塊肌肉,直接g搜肌肉的名字,然後加上exercise,就會有很多的練習供你選擇,一樣的循序漸進,盡可能認識更多肌肉,讓訓練多樣化。

當然如果深入學習,這是一門學科,涉及人體運動科學、運動訓練、生理學、病理學……等等,需要閱讀專業的書籍以及花費很多精力,如果僅僅是能合理的健身,實在沒有這個必要。

此外大家不要在肌肉酸痛期間去進行鍛煉,你需要合理的休息,直到沒有肌肉酸痛,健身不應該變成目標性的階段考試,而是應該像吃飯睡覺一樣自然,保持精神、身體狀態更重要。

最後的最後,希望大家都能在健身這條路上少受一點傷,能夠有更多更好的意識。