「瑤池阿母綺窗開,黃竹歌聲動地哀。八駿日行三萬裏,穆王何事不重來。」 唐代詩人李商隱在詩歌裏如是感慨。

在傳說中,西周天子周穆王駕駛著八匹駿馬牽引的車駕,向著遙遠的西方巡遊,與長生不老的神明西王母相會於昆侖山,又因國內動蕩匆匆駕車東返,再也如約沒有回到西王母的身邊。這個傳說千百年來反復被傳頌,成為文人墨客創作靈感的源泉。

那麽,穆王西巡真的是一個完全沒有根據的故事麽?

西晉武帝太康二年(公元281),一個名叫不準的盜墓賊在河南汲縣盜掘了一座戰國大墓,墓中出土了一大批戰國時期的竹簡,一時引得天下震動。經過晉荀勖、束晰等大學者的整理,在這批竹書中除了震撼傳統史觀、爭議巨大的 【竹書紀年】 之外,還整理出一部記述周穆王西巡的書籍,被定名為 【穆天子傳】 。

整理者荀勖認為【穆天子傳】相當可信:「雖其言不典,皆是古書,頗可觀覽。」酈道元在撰寫【水經註】時也對【穆天子傳】中所言山川河流多有采信。而後世的嚴肅史家則多認為【穆天子傳】並非西周時期的可信史料,應當成書於戰國時期 [1] ,是後人探索西域時假托周穆王事跡創作的遊記 [2] ,而【四庫全書】中更是將【穆天子傳】列入「小說」類目下。 一言以蔽之,歷代史家雖然不盡篤定【穆天子傳】是偽書,但是起碼不認為這部書對研究西周史實有重大的參考作用。

幸好隨著考古工作的進展,我們擁有了更多新的材料。近年來,新的考古發現讓我們可以重新思考【穆天子傳】的史料價值。

2007年,山西省臨汾市 翼城縣大河口村 發現一批西周時代的高等級墓地,由於此時這批墓地已經出現被盜現象,山西省考古工作隊立即決定對大河口墓地進行搶救性發掘,至2016年,大河口墓地的發掘基本結束,共發掘西周時期墓地2200余座,收獲頗豐。根據目前的研究,大河口墓地應當是一處西周早期開始使用並一直沿用到西周晚期的邦國墓地,隸屬於一個未曾見諸史料的叫做 「霸國」 的邦國,在大河口的霸國墓地中出土的大量帶銘文的青銅器,對推進西周的歷史研究提供了極為巨大的幫助。

在2018年發表的編號為 M1017 號墓的發掘簡報中刊布了幾篇資訊量巨大的青銅器銘文,筆者發現其中一則霸伯方簋銘文較為特殊,現將寬釋銘文列出:

意為「正月,王在氐地舉行登祭,進行了盛大的器樂演奏。王賜予霸伯寶貝十朋,霸伯鑄造這件青銅器,他的子孫永世將其收藏受益。」

在此銘文中,時間為正月,主要人物為周王和器主霸伯應當毫無疑問,根據學者分析,此器的形制和紋飾對應 周穆王時期 ,則銘文中賞賜霸伯寶貝的極有可能是 周穆王 [4] 。那麽周穆王舉行盛大祭祀的這個 「氐」(dī) 地在哪裏呢?對於熟悉青銅銘文的朋友來說,這個地名並不陌生。1978年,河北省 元氏縣 出土過一件西周早期的青銅簋,銘文為:

銘文意為「戎人大肆進攻軧,井(邢)侯與戎人搏鬥,命令貴族臣諫,將你的軍隊駐紮在軧……」

這件器物銘文中記載的「軧」(dǐ)應當在今天的河北元氏縣: 首先,元氏縣古有泜水 [6] ,元氏隨水得名為「氐」或「軧」合理;第二,銘文中邢侯駐地位於今天河北省邢台市,距離元氏距離較近,遣軍助戰合理;第三,該器出土於元氏縣的西周墓葬內,墓主生前應當就居住在「軧」地,死後就近埋葬。 所以周穆王舉行祭祀的「氐」就應當在河北省今天的元氏縣附近。那麽這段銘文和【穆天子傳】有什麽聯系呢?

按照【穆天子傳·卷一】的記載,周穆王的西行之途並非一開始就向西,而是先向北:

「戊寅,天子北征,乃絕漳水。」即周穆王向北征伐,渡過 漳河 ,漳河位於河北省邯鄲市附近。在此段中,穆王向北渡過漳河,其出發地應當是成周洛陽,而非宗周豐鎬,【穆天子傳】卷四中說:

「曰:自宗周瀍水以西,至於河宗之邦,陽紆之山三千有四百裏。」此處說出發地是「宗周」,應當是抄寫者的失誤,因為「瀍水」即今天的瀍河也在成周洛陽而非宗周。兩天後,穆王的車駕到達了邯鄲以北的 邢台地區 ,在這裏

「庚辰,至於□,觴天子於盤石之上,天子乃奏廣樂,載立不舍,至於钘常之下。」即在庚辰日,天子得到了某人美酒的款待,穆王於是命令人演奏廣樂,天子沒有下車,來到了 钘(jiān)常之地 。「钘常之地」按照郭璞的註解,在 「常山石邑縣」 ,即今天 石家莊鹿泉區以南的元氏縣境內 ,郭璞還註明 「钘音邢」 ,更是暗示钘常之地或在古邢國的範圍內。按此記載,周穆王「奏廣樂」的「钘常之地」在河北省元氏縣境內井陘山腳下應當無疑義。在【穆天子傳】中,穆王在「钘常之地」奏廣樂,而在霸伯方簋中也提到「王祭登於氐,大奏。」

【說文解字】所說:「廣,殿之大屋也。」也就是說 「奏廣樂」實際上與「大奏」應當是一回事。 在西周禮儀中,天子樂舞的使用等級最高,不會輕易使用,尤其未見於在宗周、成周之外地區使用的先例,周穆王竟在井陘山下「大奏」,可見其出巡規格之高,在西周時期罕有。「氐」地遠離周王朝的兩個首都宗周和成周,這樣規模宏大的典禮自然不會常常在「氐」地上演,霸伯方簋銘文上的「大奏」和【穆天子傳】裏的「奏廣樂」極有可能指的就是同一場奏樂大典。

另外,在霸伯方簋中記錄此次「大奏」的時間是「正月」,而【穆天子傳】雖然並未言明出巡的月份,但是在文字中仍然記錄了此時的天氣

「癸未,雨雪,天子獵於钘山之西阿」「庚寅,北風雨雪。天子以寒之故,命王屬休」

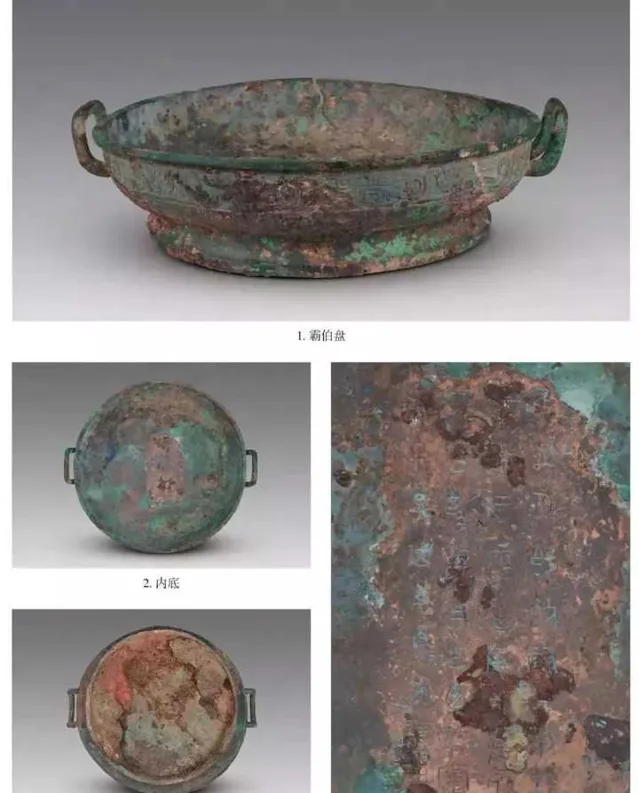

這樣的天氣可與 正月 的時間相對應。那麽,是否還有霸伯方簋所記錄的「大奏」可以與【穆天子傳】中穆王出巡可以互相印證的記錄呢?與霸伯方簋同出於M1017號墓的另一件青銅器 霸伯盤 上,還有一段與霸伯此行有關的記錄:

意為「在正月丙午日,戎人和霸伯作戰,霸伯全力作戰,獲得一個俘虜。霸伯鑄造了送給妻子宜姬的寶盤紀念此事。 [7] 」

同樣是在大河口墓地,一座編號為M2002的貴族墓中,出土了一件青銅簋,銘文為:

唯 正月甲午 ,戎捷於喪原,格仲率追,獲訊二夫,馘二,對揚祖考福, 用作寶簋。意為「正月甲午日,戎人攻擊喪原,格仲率領軍隊追擊,獲得兩個俘虜,砍下兩個首級,鑄造青銅簋紀念此事」。

這兩場分別發生在正月甲午和正月丙午,相隔十二天,記錄的應當是發生在同一個正月的兩場小戰鬥。根據考證格仲簋銘文中這個 「喪原」 應當與元氏附近的 「上原」 有關,總之, 這些戰鬥都應當發生於穆王駐蹕的「氐」附近 [8] 。而在【穆天子傳】中則記錄:

「癸未,雨雪,天子獵於钘山之西阿。於是得絕钘山之隊,北循虖沱之陽。乙酉,天子北升於□,天子北征於犬戎。犬戎□胡觴天子於當水之陽」周穆王在井陘山下完成狩獵之後,向北渡過滹沱河;兩天後,開始征伐犬戎,並且在當日得到了一些犬戎人貢獻的酒。

本文涉及的地理位置按照這樣的記載,周穆王征犬戎的戰場不會距離滹沱河太遠,格仲簋記錄的戰場喪原也正在此範圍之內, 甲午日在乙酉日後九天,或許格仲參與的這場戰鬥正是周穆王向犬戎發動的若幹戰鬥中的一場。 透過以上的銘文分析,我們不難發現【穆天子傳】中的一些記錄是可以與記錄事實的青銅器銘文相印證的,實際上這樣的情況也不是孤例。

在【穆天子傳】中提到穆王有三位重臣——毛班、井利、畢矩。這三位重臣在近年來發現的清華簡【祭公之顧命】篇中以周王朝最高官僚「三公」的身份出現 [9] ,除畢矩在【顧命】中為「畢[鳥亙]」外,毛班和井利的名字完全相同,其中毛班的名字甚至還出現在了穆王時期著名的青銅器「班簋」的銘文中,可見其人存在可信 [10] 。

綜上,根據霸伯方簋、霸伯盤、格仲簋的銘文記錄,筆者認為周穆王曾在河北省元氏縣舉行過「大奏」儀式,並在儀式後發動了對元氏縣附近犬戎的戰爭。這三件青銅器所記錄的歷史史實可以與【穆天子傳】的記錄互相印證,足以證明【穆天子傳】中至少有相當一部份是根據西周中期真實發生的事件記錄的,其史料價值應當得到相當程度的重視。

參考

- ^ 常金倉:【<穆天子傳>的時代和文獻性質】,【社會科學戰線】2006年第六期。

- ^ 顧頡剛:【穆天子傳及其著作時代】,【文史哲】1951年7月。

- ^ 山西省考古研究所:【山西翼城大河口西周墓地1017號墓發掘】,【考古學報】2018年第1期

- ^ 山西省考古研究所:【山西翼城大河口西周墓地1017號墓發掘】,【考古學報】2018年第1期

- ^ 【殷周金文整合】,4237。

- ^ 【漢書·地理誌】下「常山郡元氏縣」有:「泜水首受中丘西山窮谷……」。【史記·張耳陳余列傳】:漢三年,韓信已定魏地,遣張耳與韓信擊破趙井陘,斬陳餘泜水上。」【索隱】引郭璞註【山海經】:「泜水出常山中丘縣。」

- ^ 山西省考古研究所:【山西翼城大河口西周墓地1017號墓發掘】,【考古學報】2018年第1期

- ^ 熊賢品:【<霸伯釴>所見華、戎戰事與周王北巡】,【邯鄲學院學報】 2019年第4期

- ^ 清華大學出土文獻研究與保護中心:【清華大學藏戰國竹簡(壹)】】

- ^ 【殷周金文整合】,4341